詞語解釋

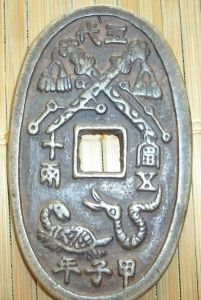

天保地保五代錢幣

天保地保五代錢幣(1).地勢險要易守。漢,揚雄《法言·重黎》:“或問:‘六國竝,其已久矣,一病一瘳,迄 始皇 三載而鹹,時激、地保、人事乎?’”

(2).清代及民國初年地方上替官府辦差的人。大約相當於秦漢時的亭長、隋唐的里正、宋的保正。清惲敬《新喻東門漕倉記》:“ 新喻 附城為五坊,坊有坊長;鄉為五十七圖,圖有地保。坊長、地保如保正。”《文明小史》第一回:“忽見把大門的帶進一個人來,喘吁吁跑的滿頭是汗,當堂跪下,那人自稱:‘小的 紀長春 ,是西門外頭的地保。’”魯迅《吶喊·白光》:“第二天的日中,有人在離西門十五里的萬流湖裡看見一個浮屍,當即傳揚開去,終於傳到地保的耳朵里了,便叫鄉下人撈將上來。”

詳細定義

舊時在地方上為官府辦差事的人, 村子裡,地位比普通老百姓略高的稱地保,管一個或幾個村子,職責也十分繁雜,不過,總的來說,是充當溝通地方政府與百姓的媒介。

里甲制則規定以鄰近的110戶為一里,推舉其中丁糧多的10戶為里長戶,輪流擔任里長(又名地保或地甲)

某個保甲區內一旦出現可疑的陌生人物,第一個發現的就迅速報告保甲長,保甲長立刻報告地保,地保再報告給縣官,縣官馬上採取措施.

小說的段落

1 《故里雜記》

(汪曾祺):李三是{地保},又是更夫...地保所管的事,主要的就是死人失火。一般人家死了人,他是不管的,他管的是無後的孤寡和“路倒”。一個孤寡老人死在床上,或是哪裡發現一具無名男屍,在本坊地界,李三就有事了:拿了一個捐簿,到幾家殷實店鋪去化錢。然後買一口薄皮棺材裝殮起來;省事一點,就用蘆席一卷,草繩一捆(這有個名堂,叫做“萬字紋的棺材,三道紫金箍”),用一把鋤頭背著,送到亂葬岡去埋掉。

2 《紅樓夢》

薛蟠令換好酒.張三因稱酒已沽定難換.薛蟠因伊倔強,將酒照臉潑去,不期去勢甚猛,恰值張三低頭拾箸,一時失手,將酒碗擲在張三囟門,皮破血出,逾時殞命.李店主趨救不及,隨向張三之母告知.伊母張王氏往看,見已身死,隨喊稟{地保}赴縣呈報.前署縣詣驗,仵作將骨破一寸三分及腰眼一傷,漏報填格,詳府審轉.看得薛蟠實系潑酒失手,擲碗誤傷張三身死,將薛蟠照過失殺人,準斗殺罪收.....知縣便叫<地保>對明初供,又叫屍親張王氏.