圈閉

正文

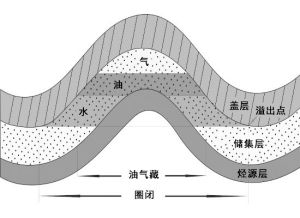

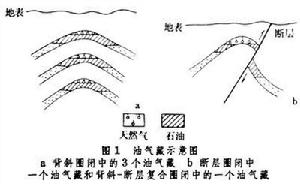

一種能阻止油氣繼續運移並能在其中聚集的場所。一個圈閉由 3部分組成:①儲存油氣的儲集岩;②儲集岩之上有防止油氣散失的蓋岩;③有阻止油氣繼續運移的遮擋條件。這種遮擋條件可由地層的變形如背斜、斷層等造成,也可以是因儲集層沿上傾方向被非滲透地層不整合覆蓋,以及因儲集層沿上傾方向發生尖滅或物性變差而造成。但是圈閉中不一定都有油氣,只有油氣進入圈閉才可能發生聚集並形成油氣藏。油氣藏是指在單一遮擋條件控制的圈閉中,形成具有獨立壓力系統和統一的油-水(或氣-水)界面的油氣聚集(圖1)。

油氣藏是地殼中最基本的油氣聚集單位。若油氣聚集的數量足夠大,具有開採價值,則稱為工業油氣藏,否則稱為非工業性油氣藏。

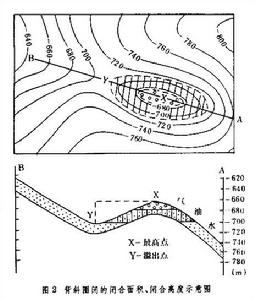

油氣藏是地殼中最基本的油氣聚集單位。若油氣聚集的數量足夠大,具有開採價值,則稱為工業油氣藏,否則稱為非工業性油氣藏。 圈閉的大小可用其最大有效容積來度量。容積大小取決於閉合面積和閉合高度。閉合面積是指通過溢出點的構造等高線所圈出的面積,所謂溢出點系指流體在圈閉中開始外溢的點。閉合高度是指從圈閉的最高點到溢出點間的海拔高差(圖2)。

可見閉合面積和閉合高度越大,圈閉的有效容積也越大。此外,圈閉的有效容積也與儲集層的孔隙度有關。油氣藏的大小是用油氣的儲量來度量,它主要取決於圈閉的大小和油氣在圈閉中的充滿程度。

可見閉合面積和閉合高度越大,圈閉的有效容積也越大。此外,圈閉的有效容積也與儲集層的孔隙度有關。油氣藏的大小是用油氣的儲量來度量,它主要取決於圈閉的大小和油氣在圈閉中的充滿程度。 圈閉的分類 目前,中國基本上採用 A.I. 萊復生(1967)提出的圈閉分類,即根據圈閉的成因把圈閉分為構造圈閉、地層圈閉和複合圈閉等 3大類。有的石油地質學家還加上水動力(流體)圈閉。

構造圈閉 儲集岩層及其上蓋層因某種局部構造形變而形成的圈閉。主要有褶皺作用形成的背斜圈閉,斷層作用形成的圈閉,裂隙作用形成的圈閉,刺穿作用形成的圈閉和由上述各種構造因素綜合形成的圈閉。

地層圈閉 由儲集層岩性橫向變化或地層連續性中斷而形成的圈閉。主要有由透鏡體砂岩、岩相變化、生物礁體等形成的原生地層圈閉,由地層不整合、成岩後期溶蝕作用等形成的次生地層圈閉。

水動力圈閉 儲集岩層中水動力發生變化造成流體遮擋而形成的圈閉。如酒泉盆地北部單斜帶的單北油田,即屬於這一類圈閉。

複合圈閉 上述兩種或三種圈閉因素共同形成的圈閉。主要有構造-地層複合圈閉,構造-水動力複合圈閉,地層-水動力複合圈閉和構造-地層-水動力複合圈閉。

油氣藏的分類 主要是根據圈閉的成因分類,相應地把油氣藏分為構造油氣藏、地層油氣藏、水動力油氣藏和複合油氣藏 4大類。構造油氣藏包括背斜油氣藏、斷層油氣藏、裂縫性背斜油氣藏和刺穿油氣藏 4個亞類。地層油氣藏包括岩性油氣藏、地層不整合油氣藏、地層超覆油氣藏和生物礁塊油氣藏 4個亞類。水動力油氣藏包括構造型水動力油氣藏和單斜型水動力油氣藏兩個亞類。複合油氣藏包括構造-地層複合油氣藏、構造-水動力複合油氣藏、地層-水動力複合油氣藏和構造-地層-水動力複合油氣藏 4個亞類。中國有人把油氣藏按圈閉成因分為構造油氣藏、地層油氣藏和岩性油氣藏 3大類,甚至也有簡單地分為構造油藏氣和地層油氣藏兩大類。這一分類方案認為,在複合油氣藏中總可以找到一種起主導作用的圈閉因素,沒有必要單列一類,而水動力圈閉發現不多,還不足以獨立為一類。

油氣藏除按圈閉成因分類外,還有曾在中國流傳甚廣的 И.О.布羅德(1951)分類。 他根據儲集層的形態把油氣藏分為層狀、塊狀和不規則狀 3大類。層狀油氣藏包括背斜穹窿油氣藏和遮擋油氣藏(構造遮擋、地層遮擋和岩性遮擋)兩個亞類。塊狀油氣藏包括構造突起油氣藏、侵蝕突起油氣藏和生物成因突起油氣藏 3個亞類。不規則油氣藏包括在正常沉積岩中的透鏡體油氣藏,在古地形凹處的砂岩體油氣藏,在孔隙度和滲透率增高地帶中的油氣藏,以及在古地形的微小突起中的油氣藏。

圈閉的成因不同,油氣藏的類型也就不同,對油氣藏的勘探和開發方法也就不同。通常認為,圈閉的成因分類較之於形態分類更科學而且更具實際意義。單純的形態分類往往把成因上互不相干的油氣藏歸為一類,不能真正反映它們之間的區別和聯繫。

在石油和天然氣工業發展的初期,世界上油氣勘探的主要對象是背斜構造油氣藏。後來,由於1930年發現了美國的東德克薩斯大型地層油氣藏,地層油氣藏日益引起人們的重視。

參考書目

潘鍾祥主編:《石油地質學》,地質出版社,北京,1986。