概念

回商是一個特殊的群體,一般泛指回族企業家和回族商人。 回商發端於唐朝,活躍於宋朝,發展於元代,鼎盛於明清。從聞名世界的海上“香料之路”和陸上 寧夏鎮北堡影視基地的商街場景

寧夏鎮北堡影視基地的商街場景回商興起

回族自古享有“善理財”、“識寶回回”等美稱,回商的社會經濟商貿活動在中華大地已經有1300年的實踐歷程。回商文化既是一個歷史概念,又是一個具有豐富社會經濟文化內涵的跨地域文化概念。歷經千百年的風雨歷煉,回商作為一個極其活躍而獨特的商業活動群體,已成為中國工商界的一朵奇葩。

回商文化代表了中國回族社會經濟發展的脈絡和走向,值得我們驕傲的更是他們把中華傳統、伊斯蘭文化傳統的精髓與本民族的商業經營實踐活動巧妙地結合在一起,培育出蘊涵“樂商堅韌、義利互濟”的回商精神,從古至今回商群體在不斷更迭,但是富含特色的回商文化、商業思想、經營理念卻在不斷演繹、傳承,深深地紮根於新生代回族商人的血脈中,最終流入到了中華大地的土壤里,成為了回回民族商業精神的重要因子,並給後人以無限的啟示和滋養。

回回先民一定程度上受阿拉伯重商文化的影響。

回商

回商回族擅長經商,有著深層的文化背景。作為一種歷史常識,人們都知道中國是一個歷史悠久的農業國家,具有相對世界而言都堪稱優秀的定居的農耕文明,中國的傳統文化向來是“重本輕末”“重農輕商”,歷史上的封建統治者與封建士大夫們無一例外地崇尚農業,以農立國,而不同程度地貶低商業的作用。社會上普遍鄙視商人,認為“無商不奸”,商人地位在“下九流”之外。更有極端者甚至認為:以經濟利益最大化為目的的商人階層,是一群無德行、品格低下、唯利是圖的人,他們的逐利行為無異是“禽獸行為”。

而回回先民中有一部分來源於阿拉伯人,一定程度上受到阿拉伯重商文化的影響。阿拉伯人聚族而居於沙漠戈壁地區,主要是以流動的畜牧業為生。伊斯蘭教產生於此地,它的教義中較多是崇尚商業的。我們僅以早期的“則卡提”稅率為例:當時從事農業者每年須繳納總收入的1/10,而從事商業者只須繳納總收入的1/40,這再清楚不過地說明了伊斯蘭世界、阿拉伯民族、穆斯林對於商業的重視程度和價值取向。伊斯蘭教鼓勵經商,使許多阿拉伯穆斯林遊牧民族紛紛走上經商道路。作為穆斯林人生信條的《古蘭經》和“聖訓”中,有大量關於商業活動的訓導。《古蘭經》中提到“出外奮鬥者”“大地上尋找財富者”,主要指商人,認為經商是受真主喜愛的,把為經營商業而旅行,稱為“尋求真主的恩惠”。

伊斯蘭教先知穆罕默德也以經商出名,穆聖不僅本人年輕時就是商人,後來也成為當地著名的商人;而又以經商資助宗教神聖事業得以成功,並成為宗教革命的領袖。他曾經這樣評價商人:“商人猶如世界上的信使,是真主在大地上的可信賴的奴僕”“誠實的商人在報應的日子將坐在主的影子之下”,這一類的教誨比比皆是。穆斯林視經商為崇高事業,他們以經商為榮,以追隨穆聖的行為為榮。

中國的回族基本全民信仰伊斯蘭教,所以回族穆斯林深受阿拉伯民族經商傳統影響,受伊斯蘭教鼓勵經商的教義影響,秉承了阿拉伯穆斯林的經商才能,也就毫不奇怪了。

回回先民既然具有與生俱來的“重商精神”,所以與漢族“重本輕末”“重農輕商”相比,回族多少有些“重末輕本”,即重視經商,輕視農業。在雲南省回族穆斯林當中,從前有一句民諺“盤田一生,不如做生意一時”,即是回族穆斯林重商觀念的典型理念之一。據調查表明,在西北地區,往往同一個村落里的回漢兩個民族,回族農民對農業的投入——無論是體力、財力、物力乃至於肥料等等,都明顯不及漢族農民。據問卷調查表明,回族對農業的態度不及漢民專注,而對經商、跑販運等所謂“來錢快”的行業門類較為青睞,稍有空隙便外出“倒騰”。回族較能吃苦耐勞——所謂“死得窮不得”、“苦得窮不得”,充滿“急功近利”意味,對“無商不奸”的觀念則頗不以為然。

唐宋時代,是回商在中華土地上的第一個黃金髮展時期。

回商

回商歷史上回商曾經歷過多次興旺發達——式微衰落——再度崛起的沉浮起降。這種過程,伴隨著歷代回回人社會地位的變化。

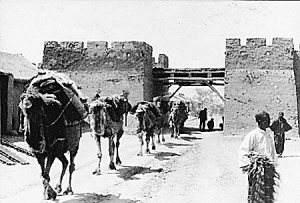

唐代,西來蕃客——穆斯林商人入華後,在中國倍受統治階級最高層皇帝的極高禮遇,社會地位較高。因為當時的穆斯林商人多以“貢賜”為名而行貿易之實,實際上做的是不平等貿易。騎在高高的駱駝上東來的穆斯林商人隨著使者前來“朝貢”,目的是為換取高額利潤。中國的皇帝每每見到“泱泱大國,四方來朝”壯觀場面時便虛榮心大發,往往在龍顏大悅之下,便非常慷慨大方地二倍、三倍甚至於數倍禮物“回賜”。西域阿拉伯、波斯、中亞穆斯林商人得此便宜而樂此不疲,不少人甚至於留居中國不歸。

宋代,蕃客東來依舊倍受青睞與關照,社會地位仍然很高。通過“海上絲綢之路”絡繹不絕來華的穆斯林商人更多,當時朝廷專設市舶司來行海關、稅務機構來管理。中外穆斯林商人以海上貿易往來方式等發生“關稅”“例獻”,給中央王朝帶來了滾滾財源,甚至於南宋王朝後來偏居東南一隅時,這一部分收入構成當時重要財賦來源,以支撐國家各項支出。

唐、宋回回先民中的番商客居中國,進行“朝貢貿易”,社會地位高,經營收入豐厚(番客中的波斯商人,當時就被稱之為“富波斯”)。因此由唐及宋,是回回先民構成的回商在中華土地上的第一個黃金髮展時期。

明清以後,穆斯林社會地位每況愈下,回商經營發生轉型。

元時,人分四等,色目人低於蒙古人,但仍然高於漢人與南人。作為色目人之一的回回人的社會地位稍為遜色,生活尚且過得去。因此,蒙元時期便成為那些理財好手、經商高手的穆斯林商人,在中國大行其道、大賺其錢的第二個黃金時期。

回商

回商明清以後,穆斯林社會地位每況愈下。尤其是清代,在人地矛盾日趨緊張的中國西北地區,經濟矛盾引發的民族矛盾愈來愈激化,回回人漸進滑向社會邊緣狀態,回商沒有了早期的優惠背景,經營環境日漸艱難。到清代中後期,陝甘地區回民起義,戰亂頻仍,生存都很難,連累得當地回商生意一落千丈。

清末民初,時局漸轉,依著經商才能,使得回回先民造就了夾縫中求生存的精神。在社會夾縫中——即很小地域範圍內、有限的關係網中,從事經濟活動。回商發揮擅長的經營才能,在有限的經濟領域——如清真餐飲業、屠宰業、長途販運業辛勤運作。與此同時,也從歷史上的國際貿易、珠寶玉器、香料……這些本錢大、利潤高的經濟活動為主,轉為以本小利微的小商小販經濟為主,兢兢業業,將其做到極致,維持基本生存。

回商與晉、浙商的差別

回商與中國的徽商、晉商、浙商等,既有相似之處,也存相當差別。

眾所周知,回族“大分散、小集中”,是除了漢族以外在中國分布最為廣泛的民族。也正是這個原因,回族穆斯林的經商活動較為分散。儘管如此,回族在中國各地依然形成了較多具有地域特點的商幫及商幫文化。

回商

回商江蘇省歷史上形成了著名的蘇南回族商幫,清末民初時,回族除了當地的餐飲經營,小百貨的生產、加工和銷售外,南京和上海的玉器珠寶業也都基本上由回族操控。雲南則有回族馬幫,通過著名的茶馬古道,遠走東南亞的緬甸、泰國、寮國、越南等,主要從事國際貿易。從時間上說,始於明末清初,終止於20世紀70年代末,時間跨度近4個世紀。西北甘肅的回族穆斯林,最有名的是河州回族商幫,回族腳戶哥們唱著花兒,趕著騾子,沿著“唐蕃古道”,上西藏、下四川,溝通了內地與邊疆、農區與牧區、青藏高原與黃土高原、漢族與少數民族的經濟聯繫。

史載,清代西北地區的商幫,除了晉(商)幫、陝(商)幫以外,還有京幫、津幫。據《清碑類鈔》農商類、客幫載:“客商攜貨遠行者,鹹以同鄉或同業關係,結成團體,俗成客幫,有京幫、津幫、陝幫、遼東幫、江西幫、寧幫、紹幫、廣幫、川幫等等。”

回族自古至今喜好經商,積累了許多經商的本領和經驗,形成了許多世代傳承的經商習俗及自己鮮明的商業道德觀。伊斯蘭教的經商之道要求買賣雙方真誠相待,嚴己利人,守信用,講信譽,立契約,履和約,踐承諾。此外回商在經商活動中還講求“兩世兼顧”,奉獻社會,承擔起相應的社會責任和義務。這些鮮明而獨特的商業道德觀、“兩世吉慶”的傳統,使回商更加誠信、寬容、豁達,並在此基礎上樹立回商誠信機制,將一個奮發向上、開拓進取、不畏艱險、眼光遠大的回商形象展現在世人面前。

但在一些重要社會性因素方面,回商與中國的其他商幫如晉商、徽商、浙商無法比擬。

徽商、晉商、浙商等主要是地域性極強的商幫,地域、商號、資本、專業人才高度集中的優勢極為突出。同時人們也注意到,歷史上不少徽商、晉商具有官商、皇商的身份。

明清時期,在上述商幫中,尤其以晉商勢力發展最快,也最具“官商、皇商”的典型性。早在清後入關前,晉商就以張家口為基地,往返於關內關外,他們往往以經商為名,為清統治者輸送軍需物資,提供各地情報。清軍入主京師後,這些晉商因襄助軍事行動有功,而紛紛被封為內務府皇商。當時山西人成為皇商者有8人,是皇商中最有勢力的一幫。

清政府論功行賞,在隨後西北實行“官茶引販”和“官歇家”專賣制度時,晉商憑藉其強大商業勢力以及與清政府的特殊關係,不僅掌握了大多數官歇家的專賣,而且還獲得了與俄羅斯進行貿易的特權。山西商人范氏“昭賜張家口房地,隸屬內務府籍,仍互市塞上”,是典型的皇商。

晉商與俄羅斯在恰克圖的貿易,是晉商壟斷西北對外貿易的典型。有清一代,在此經商者幾乎都是晉商,茶葉與皮貨等大宗出口貨物者是由晉商專營。從康熙到嘉慶、道光年間,恰克圖是中國最重要的對外貿易中心之一,占全國對外貿易總量的16%以上。無獨有偶,清康熙時,銅錢流通量猛增,中國產銅不敷所需,清廷採取內務府採買辦法,山西介休范氏從日本販銅,成為名副其實的皇商。

推動晉商發展的還有一個是“隨軍經營”,也是最具典型官商形式。清王朝從康熙到嘉慶100多年間,數次對西北大規模用兵,或是鎮壓少數民族起義,或是遠赴新疆收復國土,追隨清軍經營商貿者大多是晉商。在順治、康熙、雍正、乾隆四朝,清王朝西征西北、準噶爾,都是晉商承擔軍需供應。由於遠途供需,其商業報價往往高出內地數倍或數十倍,晉商從中大獲其利。最典型者是清末清廷派左宗棠率大軍收復新疆,晉商隨清軍其後,一同西征,軍隊的糧秣、馬草、被裝甚至於武器彈藥,均由晉商提供。

有學者指出明清時期的晉商具有以下特徵,其一是封建政府把他們作為推行財政政策和提供軍事協餉的工具,主要指其中的大商人,即皇商、官商、大鹽商、洋銅商等;其二是晉商與封建政府之間的結托關係。而自古以來官商勾結最著名者,則莫如浙商中的“紅頂商人”胡雪岩,供給軍隊開花大炮鎮壓太平天國起義;以後左宗棠西征時,胡雪岩為其購買軍火,再次立下汗馬功勞,平新疆後被賞賜黃馬褂,可謂紅極一時。

近代回商緣何日漸衰落

說回族在歷史上曾經是在夾縫中求生存、求發展,這在一定意義上看是十分確切的。中國西北甘寧青一帶,大多屬於窮鄉僻壤、不毛之地,宜農、宜牧、宜林尤其是可耕地均告不足,謀生比較難,故這一地區的回族素有小商小販之傳統。同時由於舊時代長期實行的民族歧視與民族壓迫政策,當地回族人囿於本身教育、文化、技能等方面綜合素質條件的不足,無法躋身於傳統社會的較高社會階層,只能屈居於社會的邊緣。

清中葉以後,隨著內地(晉、陝、豫、鄂等省)客商陸續到來,商業競爭加劇,對那些回族小商小販形成了嚴峻的挑戰。在無力與外地客商抗衡的情況下,回族商人便開始向氣候嚴寒、外地客商極少涉足的邊地藏區發展,他們“用氂牛馱載著藏區所需用各種貨物,攜帶帳房,騎乘馬匹,手執武器,集合成千成百的商隊,行走草地,隨遊牧民族千里經商,以物易物”。“春夏秋冬,經年一回,受盡風雨霜雪,其生活之苦,難以言形”。

前述從唐宋元到明清,歷史上回商曾經輝煌,後來又無可奈何地衰落下去,究其原因,回商有諸多外部客觀制約因素:從中國經濟史、商業史等考察,除去蒙元等個別時期外的歷代(尤其是明清以後),回商大多不處於國家、社會經濟生活的決策者地位;社會重要的壟斷性行業如金融機構,回商大多不能介入。自明清以後的長時間內,回商中缺乏有實力的金融業主,沒有諸如晉商“票號”(舊時錢莊類的金融機構)那樣的雄厚資金,因此,歷史上“票號”這類壟斷性金融機構,回商並不掌控,生產與經營所需資金來源少且單一。資金問題是長期制約回商難以有較大發展的瓶頸。而進入近代以來,回商在關係國計民生的金融、能源、電力、機械製造業等戰略性行業,也涉足不多,影響力極小;回族穆斯林沒有掌握較多的社會資源——權力、關係、商業網路。

上述種種原因,均嚴重製約了回族經濟的發展,因而絕大多數回商的經營活動很受限制:地域範圍很小,如回商主要是在西部回族聚居地區,如西北的甘寧青地區,再加上雖然地域廣大,然而人口稀少、市場經濟發育不良、商品交換不活躍的藏區;經營範圍很窄,例如清真餐飲業、風味小吃業、牛羊肉屠宰業、長途販運業等領域內;關係網有限,例如回族多與藏族、蒙古族建立比較穩固的商貿關係。

除外部性限制外,還有一些內部的自我約束性因素。

經營禁忌與客觀制約因素

回商自身有很多的經營禁區,有的行業領域,再多的利潤也不能做,如釀酒業、娛樂業、占卜打卦業、性產業、博彩業以及棺材、花圈、冥器、冥物之類。宗教“舍散”回商的再生產

因為伊斯蘭教規定諸多“善行”的教條,所以回族尤其強調“舍散”。“貪積不捨謂之聚,科取無道謂之斂”。伊斯蘭教教義規定,穆斯林認為無論是做大生意小生意的人,都要注意不能只顧賺錢,不捨散,要想集聚人心,必須注意舍散錢物,否則人心就散了,至於回商不能做大做強是否與舍散有關,需要進一步深入研究。(作者系寧夏社科院回族伊斯蘭教研究所所長)

回商的再度興盛與展望

上世紀80年代以後,社會經濟快速發展,尤其是改革開放以來,回族企業和回族商人群體率先投入市場經濟大潮,成為經濟領域一支非常活躍的力量。

回商的傳統領域,浙商也難望其項背

以往西北地區尤其是甘寧青地區而言,回商在一些經營領域如清真餐飲、牛羊肉類屠宰、皮毛加工等,或在少數流通領域如舊時馬幫運輸、茶葉運銷等都占據主導地位;進入21世紀,回商經營的清真餐飲、牛羊肉類加工依然獨占鰲頭,尤其是寧夏的羊絨、青海的冬蟲夏草等領域基本是回商掌控市場。其他一些局部地區,如甘肅臨潭人、寧夏李旺人在西藏跑汽車運輸,寧夏吳忠人在義烏做國際貿易,同心人在北京做餐間茶生意等方面也居有明顯優勢地位。

外族人常感慨回族人做生意精明的頭腦。有一位浙商曾親口對筆者說,浙商本已精明透頂,然而在西北許多地方,浙商對於回商經營領域一般是不再涉足的,因為他們自以為在回商的傳統領域裡,浙商縱有天大本事也難以望其項背。

勿庸置疑的是,回族商人群體對促進中國內陸地區跨經濟、文化的流通貿易起到了不可替代的作用,回族經濟在回族商人的帶領下,取得了翻天覆地的變化,但是對於當代許多成功的回商來說,最重要的是今後如何與時俱進不斷做大做強,而所面臨的挑戰也是不言而喻的。

時代在變化,新一代回商的經營模式、行業門類、經營理念也都在不斷發生變化。

就經營的行業而言,從前回族穆斯林經商,主要限於清真小吃和小商小販,所謂“回回三把刀,一把宰牛羊,一把剝皮子,一把賣切糕”,是一種很形象的說法,現在他們經營的門類發生了很大變化,涉及進出口貿易和乳品、肉類、皮革、絨毛、醫藥等的購銷、運輸、加工,甚至於拓展到建築、房地產等領域,經營規模也不可同日而語。

以羊絨業為例。羊絨業在寧夏的迅速崛起和快速發展即折射出當代回商進入國際市場的眼光、參與國際競爭的魄力、融入世界經濟的胸懷。如今在我國羊絨產業界,流行著這樣一句話——世界羊絨看中國,中國羊絨看寧夏,寧夏羊絨看靈武。中國羊絨占世界羊絨產量的50%,而寧夏年加工無毛絨4000餘噸,占全國總量的50%左右。寧夏羊絨最集中的地方在靈武,世界上每生產10件頂級羊絨產品,就有7件的原料來自靈武。靈武羊絨業的蓬勃發展,主要也是回族穆斯林為當地經濟創造了財富神話。

而寧夏同心縣的羊絨販運業則在西北乃至全國一直是優勢產業。同心縣作為寧夏南部山區中部乾旱帶回族人口聚居區之一,目前全縣參與羊絨經營的人員達1.5萬餘人,收購原絨近5000噸,其中收購中國周邊國家如蒙古、哈薩克斯坦、吉爾吉斯坦、阿富汗等國家的羊絨2000噸,足跡踏遍全國乃至世界的羊絨產區,所以人們常說,每一群羊後面跟著一個同心回回人。

回商的經營理念也發生很大變化,他們有著自己的獨特想法,不會尊崇於既有思想或傳承下來的經營模式,而是把對現代生意的理解和傳統生意品質合而為一。例如,當代回商做髮菜、甘草曾經興盛一時,經歷史潮流由盛而衰過程,當年的回商並不氣餒,不許挖甘草,就嘗試人工培植甘草。

回商經營地域範圍也發生了較大變化,現在甘肅、寧夏、青海、新疆等地的許多回商活動範圍擴大,不僅如此,他們越來越多地將眼光轉向境外。現在回商組織的很多商業活動中,都冠以“國際”二字,以此吸引更多的國際商人前往。“國際”看似簡單的兩個字,折射出來的卻是一個膽量和思想的轉變。以前他們不曾想過自己可以走得更遠,走得更強,如今大膽地邁出自己的腳步,不再桎梏思想,展現出了新回商人的新思想、新智慧。

回商在漫長的生產實踐和商貿經濟活動中,積累了深厚的文化底蘊和文化內涵,客觀而全面準確地總結回商文化的內涵、意義和時代特色,並在新的歷史條件下進一步發揚光大,這是回族人民在市場經濟大潮中繼往開來,走富國強族富民必由之路的巨大精神推動力與文化資源。發掘、弘揚回商文化,展現回商從歷史到現在的精神風采、創業軌跡,總結歷史經驗,揚長避短,將為進一步為繁榮民族地區的商業經濟活動提供更好的文化助推力。

當今世界約有13億穆斯林人口分布在世界各地,清真食品和穆斯林用品消費市場穩定而巨大。寧夏每年舉辦“中國(寧夏)回商大會”,正是借弘揚回商文化加快對內對外的開放力度,實現寧夏社會經濟跨越式全面發展的一個重要舉措。