簡介

指明末兵部尚書楊嗣昌提出的對付起義軍的方略,內容是“以陝西、河南、湖廣、江北為四正,四巡撫分剿,而專防延綏、山西、山東、江南、江西、四川,為六隅,六巡撫分防而協剿,是謂十面之網,而總督、總理二臣隨賊所向,專征討”。中心思想是將流動作戰的農民軍堵截並包圍,然後加以消滅,這個計畫取得一定成功。但後來李自成突圍進入河南,特別是張獻忠採取”以走制敵“的戰略,並利用明軍將領之間的矛盾,多次突破楊嗣昌的包圍圈,最後以奇襲的方式攻占楊嗣昌的大本營襄陽,使“四正六隅十面張網”的計畫全盤失敗,楊嗣昌也因而自殺。

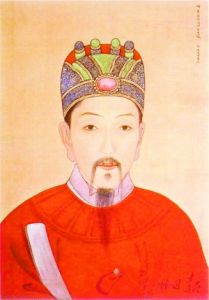

楊嗣昌

楊嗣昌(588—4),字文弱,湖廣武陵(今湖南常德)人。

|

| 楊嗣昌 |

父楊鶴,字修齡,號無山。萬曆三十八年,二十二歲的楊嗣昌中進士,開始了他並不十分順利的仕途,先授杭州府學教授。不久升遷為南京國子監博士,後又累進至南京戶部郎中。泰昌元年八月,他在一次奏疏中述說淮北、江浙地區由於年成不好,米價昂貴,民心思動的狀況,憂心忡忡地提醒皇帝“今日百姓尚知討賊,尚可催科。只恐百姓自己作賊,誰為我皇上催科者。”表現了他對明皇朝日見衰敗的恐懼心態。

天啟七年(27)三月,陝西澄城農民抗糧殺官,揭竿而起。王嘉胤、王大梁、高迎祥等群起回響。明末農民大起義的序幕正式拉開了。

崇禎[2]元年(28),正病休辭官在家的楊嗣昌被起用為河南副使,並加右參政。崇禎四年,他的父親楊鶴時任總督陝西三邊軍務,因其鎮壓農民起義不力,被劾革職,下獄問死。這時,已調到山海關“飭兵備”的楊嗣昌,“三疏請代”,父親“得減死”,謫戍袁州(今江西宜春)。崇禎五年(32)夏,楊嗣昌擢右僉都御史,巡撫永平、山海關諸處。崇禎七年秋,遷兵部右侍郎兼右僉都御史,總督宣府、大同、山西軍務。楊嗣昌本為一介書生,崇禎帝即位後這一系列任命,使他逐漸熟悉了軍事。此時,農民起義已成燎原之勢,楊嗣昌處心積慮,幾次上疏獻計獻策,“請開金銀銅錫礦,以解散其黨。又六疏陳邊事,多所規畫”。

崇禎九年,兵部尚書張鳳翼卒。急需一位有才能,有魄力的兵部尚書以統籌全局。“帝顧廷臣無可任者,即家起嗣昌”。崇禎十年三月,楊嗣昌抵京,崇禎帝立即召見。楊嗣昌從小熟讀經書,在病休和父母喪期閒居期間,又“積歲林居,博涉文籍,多識先朝故事”,知識面較為廣博。他當過教書先生,“工筆札,有口辨”。經管過國家財政,做過地方大員,亦擔任過兵部侍郎,閱歷比較豐富。加之他“銳意振刷”,又善揣度人意,因而頗受崇禎帝喜愛。“帝與語,大信愛之。”“每對必移時,所奏請無不聽,曰恨用卿晚。”

楊嗣昌擔任兵部尚書以後,立即著手抓了兩件事

其一,面對明廷內外交困的形勢,提出了“安內方可攘外”主張,並在其主管兵部期間努力加以貫徹實施

四月初二日,他上了《敬陳安內第一要務疏》。疏中將天下大事比作人的身體“京師元首也,宣、薊諸邊肩臂也,黃河以南、大江以北中原之地腹心也。”認為農民起義是腹心之患,而山海關外的滿洲貴族只是肩臂之疾。因此主張軍事重點應放在鎮壓農民起義方面。他指出“以故臣言安內方可攘外,必足食然後足兵,必保民斯能蕩寇,此實今日證治之切,根本之圖。非敢緩言攘外也,求攘外之至急,不得不先安內耳。”這一“攘外必先安內”主張實際上是對明廷既往的“重外輕內”《明季北略》卷一《楊嗣昌奏歲飢》。

①楊嗣昌《敬陳安內第一要務疏》,《楊文弱先生集》卷十九。

軍事戰略作了重大改變。此後,朝廷把主要軍事力量投入到鎮壓農民起義上,以致使農民軍面臨的形勢空前嚴峻。

為了達到“安內”的目的,楊嗣昌提出了著名的“十面張網”的軍事部署。具體說來,以陝西、河南、湖廣、鳳陽這四處農民軍活動的主要地區為“四正”,責成這四處地方的巡撫“分任剿而專任防”,即以剿為主,防為輔;以延綏、山西、山東、應天、江西、四川這六個省份為“六隅”,責成這些地方的六個巡撫“時分防而時協剿”,即以堵截農民軍進入自己管轄地區為主,必要時也參加協剿。另以陝西三邊總督統率西北邊兵,同中原地區的五省軍務總理直轄的機動兵力為主力,隨之所向,“專任剿殺”。很明顯,這一軍事部署力圖限制起義軍活動範圍,分工協作,攻防兼備,非常嚴密而有效,充分顯示了楊嗣昌的軍事才能。這個“四正”“六隅”法圍剿計畫並不像人們常說的那樣只是紙上談兵,而在付諸實施後,李自成、張獻忠等義軍接連失敗,農民起義一度轉入低潮便是最好的證明。

其二,議兵議餉

楊嗣昌為了實現其一舉蕩平起義軍的美夢,“因議增兵十二萬,增餉二百八十萬。其措餉之策有四曰因糧,曰溢地,曰事例,曰驛遞。因糧者,因舊額之糧,量為加派,畝輸糧六合,石折銀八錢,傷地不與,歲得銀百九十二萬九千有奇。溢地者,民間土田溢原額者,核實輸賦,歲得銀四十萬六千有奇。事例者,富民輸資為監生,一歲而止。驛遞者,前此郵驛裁省之銀,以二十萬充餉。”建議一上,崇禎帝欣然接受,並傳諭“勉從廷意,暫累吾民一年,除此心腹大患。”在明末經濟殘破、軍隊屢興的狀況下,實施這一措施,無異於飲鴆止渴,其結果是把數以百萬計的農民趕到起義軍一邊,直接導致了崇禎十三年(40)以後農民起義的大發展。此外,楊嗣昌還大力推薦兩廣總督熊文燦接替王家禎為五省軍務總理。

他說“臣思總理一官,與總督專任剿殺,須得饒有膽智、臨機應變之才,非見任兩廣總督熊文燦不可。”經過一番緊張的策劃,到崇禎十年十月,楊嗣昌認為兵、餉事宜都已就緒,躊躇滿志地夸下了“三月滅賊”的海口。“今則網張十面,刻值千金,斷斷不容蹉過矣。臣計邊兵到齊,整整在十二月,正月、二月為殺賊之期。..下三個月苦死功夫,了十年不結之局。”這個計畫在崇禎帝批准了以後,楊嗣昌便命令官軍向起義軍發動了猛烈的攻擊。八月,張獻忠在南陽與左良玉軍交鋒,遭慘敗。後迫於明軍的強大壓力,於崇禎十一年(38)正月在谷城受撫。羅汝才、馬進忠、惠登相、王光恩等亦相繼投降。活動於陝甘地區的李自成,在明軍強大攻擊下,也接連數次敗北,兵力微弱,被迫轉入深山密林,潛伏於商雒山中。一時,各路義軍銷聲匿跡,起義轉入低潮。

楊嗣昌入主兵部以後所採取的一系列措施,在一個短時期內確實極大地強化了明廷鎮壓起義軍的力量。雖然其“計畫”未能完全實現,但農民起義的轉入低潮無疑標誌著楊嗣昌的暫時成功。

如果說楊嗣昌的“攘外必先安內”的戰略方針,在“安內”方面取得了某種暫時的成功,那么在“攘外”方面卻遭到了徹底的失敗。

崇禎十一年(38)八月,清兵從青口山(今河北迂安東北)、牆子嶺楊嗣昌《兵餉遵旨熟商疏》,《楊文弱先生集》卷十。

②楊嗣昌《請旨責成剿賊第一事疏》,《楊文弱先生集》卷十九。

(今北京密雲東北)兩路毀牆入關,發動了第四次入關作戰。是戰是和,明廷內部意見不一。楊嗣昌為貫徹其“安內方可攘外”的戰略,力主與清議和,但遭到宣大總督、勤王兵總指揮盧象升的激烈反對。崇禎帝自己對戰和亦舉棋不定,他一方面調集各處兵馬入京勤王,一方面卻又傾心於楊嗣昌的議和。皇帝的這種矛盾態度,使朝廷文臣武將們無所適從。楊嗣昌則利用手中權力多方阻撓盧象升的抗清作戰部署和計畫,並一再減少其手中兵力,使盧象升不能組織有效的抵抗。他“戒諸將毋輕戰。諸將本恇怯,率藉口持重觀望,所在列城多破。嗣昌據軍中報,請旨授方略,比下軍前,則機宜已變,進止乖違,疆事益壞雲”。十二月,盧象升陣亡。昌平、寶抵、平谷、清河、良鄉、玉田、薊、霸、景、趙失陷。

崇禎十二年(39)正月,清兵轉攻山東。楊嗣昌又錯估了形勢,指揮失誤,使清兵連下濟南等山東十八城。三月,清兵飽掠之後,經迂安青山口凱鏇。