劇種簡介

閩北千年古村中保存戲劇活化石:四平戲

閩北千年古村中保存戲劇活化石:四平戲 四平腔:古代戲曲劇種,弋陽腔的支派之一。明嘉靖年間由傳入徽州(今安徽歙縣)一帶的江西弋陽腔演變而成。

盛行於清初,曲調活潑,速度較快,有幫腔,後受崑腔影響,發展了“吹腔”清中葉以後,四平腔被某些地方戲曲如徽劇、婺劇、調腔等所吸收,成為其常用腔調之一,而不作為獨立劇種存在。今徽劇、婺劇、調腔等劇種猶保存有四平腔的曲調。

四平腔是明代嘉(靖)、隆(慶)年間,除餘姚、海鹽、弋陽、崑山四大聲腔外,產生的又一聲腔,是明末清初曾經盛極一時的古老聲腔,清中葉後漸趨沉寂。

很多戲曲研究者以為四平腔已經絕跡,幸運的是後來在閩東及閩北的千年古村福建政和楊源又發現了這樣古老戲曲的遺存。

劇種現狀

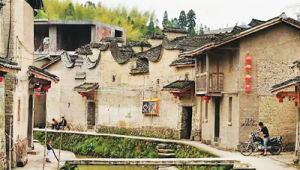

古村楊源

古村楊源 四平戲在楊源村傳唱了400多年,也被戲劇界譽為中國古代戲曲的活化石,每逢每年農曆二月初九及八月初五,楊源村就要演出四平戲三天三夜,世代沿襲不斷傳承至今。

2006年5月20日,四平戲經國務院批准,列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

“我已經學決四平戲30多年頭了。”正在練唱的,是鄉里四平戲劇團的主鼓--張旺洋,現年六十一歲。

四平戲有詞無譜,因此只能口口相傳。

四平戲唱的音調依舊保存古音,如今已經消失,它記譜是用符號,很多人都唱不來,所以當地學的人都是跟著前一輩的老師傅,教一句學一句,難度很大。

四平腔的命名也比較特殊,甚至有些另類。大部分的聲腔都是以產地屬地或地區署名,而四平腔則找不到相對應的地名。

對於楊源鄉的四平戲的傳入,《政和縣縣誌》只記載了寥寥數字:明末清初傳入政和。主要在楊源一帶有“泳霓軒”四平戲班活動。

目前會唱四平腔的人都是七八十歲五六十歲的,“為了鼓勵新生代學習四平戲,村里出資建了四平戲展館、出資組織演出、專門為傳承人設立工資制度”政和楊源村書記說到。

村里目前常自發演出,引發周邊的村民都過來走親戚看看戲,讓四平戲走入村民中,村里國小還特意設了四平戲小戲班。