《商業周刊/中文版》是經新聞出版總署批准的一本擁有國內刊號和合法發行渠道的國際著作權商業雜誌

商業周刊中文版

商業周刊中文版彭博社在全球72個國家設立146個記者站,擁有2,300多名新聞和多媒體專業人員,這些資源將全方位為《商業周刊/中文版》服務;龐大的本土采編團隊,將以中國角度看國際,國際視野看中國,提供富有洞見的本土原創商業報導;《彭博商業周刊》精彩深刻的內容,將和中文版同步刊登,有時甚至更早;《彭博商業周刊》作為拿手好戲的創意、趣味和視覺,同樣將移植到中文版。

《商業周刊/中文版》執行主編 許知遠

2000年畢業於北京大學計算機系。2001~2005年任《經濟觀察報》主筆。2005年後曾擔任《生活》雜誌聯合出版人與《東方企業家》主筆,也是《亞洲周刊》的專欄作家和單向街書店的創辦人,曾出版《那些憂傷的年輕人》、《這一代人的中國意識》等書籍。他是2008年亞洲出版人協會評選出的“最佳言論獎”得主,也是美中關係委員會與亞歐青年論壇評選出的“未來領袖”。

《我們的新旅程》 撰文 許知遠

我們的新旅程

我們的新旅程它的第一期雜誌出現在1929年9月的紐約街頭,它要報導商業世界正在發生什麼,並做出大膽的預測。一個繁榮、喧鬧、得意忘形的年代正接近尾聲。1920年代的美國,是汽車、電影、廣播、股票的年代。歐洲人苦苦掙扎於第一次世界大戰的後遺症,美國則在擁抱新的財富與權力。連他們一直被嘲笑的粗鄙品位都得到改善,菲茨傑拉德、海明威成為了國際聞名的小說家,好萊塢電影開始風靡各地。媒體的回響也創造了這種變化,周刊是那個時代的創造物之一,它比報紙更深入,比月刊與書籍更加快捷,它捕捉到日益龐雜與碎片化的時代。1923年

亨利·盧斯的《時代》,1925年哈羅德·羅斯的《紐約客》,現在則是《商業周刊》。

不過,它的時機不那么走運。在《商業周刊》上市幾周后,繁榮了將近10年的股票市場開始暴跌,但很少有人意識到它是一場空前的經濟災難的前兆。《商業周刊》的編輯們也沒自己宣稱的那么清晰與機智,他們在1929年11月2日這一期上評論道:“華爾街的崩潰並不意味著普遍或嚴重的商業蕭條,商業會很快回歸正常,毫髮無損,在財務上會比過去更健康。”

歷史最終證明,這個觀點多么短視和愚蠢。華爾街的崩潰不僅導致了史上最嚴重的經濟蕭條,它或許要多少對二戰的爆發負責,傳染性的危機促使了希特勒的上台與日本軍國主義的擴張。

不過,《商業周刊》不僅挺過了這一切,還成為了世界最成功的雜誌之一。讀者們沒記得它的幼稚判斷,卻習慣每周一次閱讀它對商業世界的報導。人們也熱愛鮮明的觀點,至於它的對錯,倒經常被忘記。

在接下來的80年裡,《商業周刊》報導了底特律的繁榮與困境、矽谷的興起、日本的經濟奇蹟、里根與柴契爾的自由市場改革、蘇聯的解體、拉美的債務危機,最近10年,它則不斷涉及到中國的崛起。它也在媒體形態上不斷創新,它的執行長的薪資調查、美國經濟晴雨表的封面報導、還有商學院排名,都對商界影響深遠。

當然,它也不可避免受到時代環境的影響,印刷媒體正在衰落。一個世紀前的雜誌還代表著媒體的革新,現在似乎成了過時之物。

2009年年底,彭博集團購買了《商業周刊》。2010年4月,重新改版的《彭博商業周刊》上市。創建於1981年的彭博社是新一輪媒體革命的象徵,為客戶提供可能影響商業世界的各種新聞信息與洞見,而且一刻不停。它們的結合產生了意外的效果。彭博覆蓋全球的152個機構中擁有2300多位記者編輯,為這本雜誌提供了穩固而強大的信息源,重新設計的雜誌則符合網路閱讀的特徵。新版雜誌證明了新媒體與舊媒體的區分是多么淺薄。它們不僅並非涇渭分明,而且彼此影響與交織。因為人們的需求從未真正改變,他們仍希望知道商業世界發生的變化,了解深入的分析,聽到強有力的判斷,儘管這判斷仍可能是錯的。

當《商業周刊》在1929年創辦時,中國看起來正處於一個充滿希望的時刻。張學良在一年前宣布易幟,這標誌著南京政權至少在名義上統一了中國。而對於中國新興的商人階層,他們仍經歷著一個所謂的“資產階級的黃金時代”。之前的10多年中,一次世界大戰讓列強無暇顧及中國,它們讓出了大量商業機會,而因為沒有一個強大的中央政權,他們擺脫了常年來自官僚的困擾,反而獲得了巨大的生命力。當然,這種生命力隨著南京政權的越來越專制,與1937年爆發的中日戰爭而結束。

1986年,當商務部與麥格勞-希爾公司合作出版《商業周刊/中文版》時,中國正處於經濟改革的黃金年代。農村活力已然釋放,私營經濟開始嘗試,經濟特區方興未艾,這一切都緣於政府放鬆了對社會與個人的控制,中國積鬱已久的創造力正噴涌而出。同時,人們對於外部世界充滿渴望,想了解一切更先進的東西,管理、技術、文化,這其中也帶有普遍性的崇拜之情。人們或許也不無悲哀與焦慮地感受到,在經過一個世紀的學習追趕後,中國仍可悲地落後,距離西方的距離甚至更遠了。

封閉了多年的中國正重新融入世界。這本雜誌也是這股潮流的創造者與映襯者。對當時的中國讀者來說,艾柯卡拯救克萊斯勒汽車的故事、湯姆·彼得斯追求卓越的激情,多少像是中國青年在1920年代聽到羅素、杜威的演講一樣激動。他們都希望藉助這些外來的思想來改變自己的社會。對外界來說,中國仍難以理解,為何昨日還以馬克思主義為信條,今天就擁抱了亞當·斯密?

距離第一期的《商業周刊/中文版》已25年。《商業周刊》發生了變化,中國更是經歷了戲劇性的變遷。它不是那個被視做衰敗文明的1929年的中國,也不是拚命學習西方的1986年的中國,全球媒體正著迷於談論“當中國統治世界”。

過去四分之一世紀的中國,是一個偉大的經濟故事。這么龐大的人群,在這么短的時間裡,創造了這么多財富。一年前,它的經濟規模超過了日本,如果一切樂觀的話,不用二十年,它將超越美國,成為世界最大的經濟體。而長遠來看,物質的財富也將轉變成政治與文化的影響力。它意味著中國將成為這個新世界最重要的國家、新的歷史動力。

生活在此刻的中國,多少會有古羅馬歷史學家波里比烏的感慨:“在不到五十三年的時間裡,整個世界就臣服在羅馬的無可置疑的權威之下。對於這樣一個過程,無論多么平庸和冷漠,怎么可能不產生探究的好奇心呢?”

這探究的過程,意味著你要深入東莞的工廠,溫州的錢莊,鄂爾多斯因能源的興起,中石油在非洲的開採,中國移民為何涌入加拿大和澳大利亞,中國對希臘的援助,騰訊與淘寶如何深刻改變了一代青年的生活方式,賈伯斯為何大獲成功,新的技術革命來自何方,社交網路怎樣重組商業世界。

改版的《商業周刊/中文版》,會沿襲借鑑美國版的諸多優勢,他們的全球新聞網路、對全球經濟的分析與判斷,還有傑出、炫目的設計風格。我們相信,它必然對形態沉悶的中國商業媒體市場,帶來衝擊。

但我們也從未忘記我們理應堅持的使命與視角。比之現在的美國,此刻的中國與20世紀初的美國更相似。城市化、工業化和商業化是時代的主鏇律,技術革命催生社會變革,大眾媒體蓬勃興起,對物質的崇拜、欲望與焦灼困擾著人們,隨著它們日益深刻地捲入國際事務,它們對自身的身份尋求也強烈起來,對自身的歷史意識也開始覺醒。

在這樣的時代,媒體也理應扮演更關鍵性的角色。我們也深知,從沒有純粹的商業故事,商業只是了解人類環境的某個角度,它與政治、文化和習俗相互影響。對於中國這樣的轉型國家,更是如此。

我們秉承對自由市場、社會正義和技術創新的信念,相信商業行為必須推動更廣泛的社會進步。我們也致力於推動中國與世界更為深入的了解與融合。只有長久地持有開放與寬容的態度,創造多元的價值觀,一個國家才能持續地發展與進步。新的商業理念與技術變革,從來是啟蒙思想的重要組成部分,我們相信,當下中國仍迫切等待一場商業文明的啟蒙,它必將作用於更廣泛的領域,這個看似古典的辭彙仍然具有嶄新的意義。

在關注全球新聞時,我們致力於提供中國視角,而在描述中國故事時,我們又試圖挖掘它的普遍意義。對我們來說,中國的故事,不僅與中國有關,它是人類普遍經驗的一部分。

或許,我們想要做的事情太多了,這不正是此刻中國的誘人之處嗎?它的劇動轉變,為各種嘗試提供了實驗場。

而此刻,我們也相信《商業周刊》在1929年的判斷,我們提供強烈的觀點,哪怕它是錯誤的。

《商業周刊/中文版》首刊內容簡介

封面及特寫

封面一:流行度

《商業周刊/中文版》正式發布了流行度排名,通過統計數字、熱點人物和事件,來描繪中國社會正在發生的變化。我們也不難辨認出此刻中國的形象,它是一個躍升中的、能量四射的大國,但也是充滿著焦慮、憤懣、淺薄的社會。物質不僅是物質,它是精神與欲望的延伸,是對個人、群體乃至國家身份的確認,造就一個時代的風尚。《商業周刊/中文版》此次推出的流行度排行,是國際媒體排行榜的本土化,從而見證我們正在經歷著的時代。

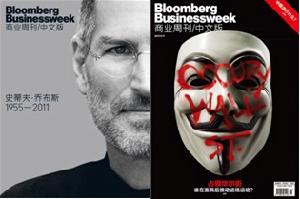

封面二:誰策劃了占領華爾街運動?

本期重點推出專題報導《誰策劃了占領華爾街運動?》通過對大衛·格雷伯的採訪,我們可以清楚地了解到大衛·格雷伯——一個人類學家、活動家、無政府主義者、反領袖者如何將一個可憐巴巴的集會發展成為全球性的抗議行動。深度探究“占領華爾街”運動的爆發原因、經過等情況,為讀者揭開蓋伊·福克斯面具背後的真相。

賈伯斯特刊。

《商業周刊/中文版》推出《賈伯斯特刊》,回顧這位打破邊界的思想者、無比敏銳的商業領袖傳奇的一生。從他的出生和被賈伯斯一家收養,到他在加州為雅達利公司開發遊戲的反主流文化時光;從對抗微軟公司的高潮到被迫離開蘋果公司;從皮克斯公司到iTunes和iPad,從他引導的流行消費文化到給中國商業世界帶來的巨大影響,本組傳記全部覆蓋。我們的作者、記者,以及最熟悉賈伯斯的人,將為讀者們細述這位偉人的夢想一生。這也是對賈伯斯最好的致敬。

其他特寫

日常的溫州 “華爾街”溫州造

主編許知遠、攝影師錢東升、記者伊西科赴溫州一周,通過對十多個在溫州生活的人採訪,以文字和圖片的形式告訴我們一個局外人始料未及而局內人卻習以為常的“日常的溫州”。溫州人勤奮、精明,用炫耀性的消費證明自己的成就,但也顯露出醜陋的品味。照片常是武斷的,它粗暴地截取一個瞬間,賦予它過多的意義,溫州的真實情緒是我們下意識引導的結果。而當“溫州版華爾街”在是個20餘年後再度興旺時,它與溫州銀行業一度呈現了“雙贏”的局面,但沒有實業支撐的溫州民間借貸最終也迎來了“華爾街之冬”。

喬二代——斯科特·福斯特爾

正當人們還沒有冷卻對賈伯斯的熱情之時,《商業周刊/中文版》已經關注到了蘋果公司的喬二代——斯科特·福斯特爾,並對這位喬幫主的最佳繼承者進行全面介紹,他才華橫溢、特立獨行,是賈伯斯的得意門徒;他統領IOS軟體部門,是蘋果不可缺少的領軍人物。記者通過對蘋果公司的技術人員和AT&T、KPCB等公司高管的採訪,才有了這篇準確而深入的報導。

主要欄目

開卷

許知遠作為首刊的開卷執筆者,展望了《商業周刊/中文版》的新旅程。“我們相信,當下中國仍迫切等待一場商業文明的啟蒙,它必將作用於更廣泛的領域,這個看似古典的辭彙仍然具有嶄新的意義”。 《商業周刊/中文版》擁有美版《彭博商業周刊》的諸多優勢,例如:全球新聞網路、對全球經濟的分析與判斷,還有傑出、炫目的設計風格。“我們相信,《商業周刊/中文版》必然對形態沉悶的中國商業媒體市場帶來衝擊。我們秉承對自由市場、社會主義和技術創新的信念,相信商業行為必須推動更廣泛的社會進步。在關注全球新聞時,我們致力於提供中國視角,而在描述中國故事時,我們又試圖挖掘它的普遍意義。”

全球經濟

對希臘債務危機進行深度剖析,討論希臘公投與解決債務困境的關係。

政治與政策

對紅色企業家梁穩根、徐冠巨、尹明善等進行討論,他們受到黨和政府的青睞,成為“商而優則仕”的代表。