個人簡介

簡介

中國現代伊斯蘭教學者、教育家。

求學

幼年曾讀儒書,並由其父學阿拉伯語。16歲時,到江蘇鎮江和河南投伊斯蘭教經師深造。後擔任上海浙江路清真寺(俗稱外國寺)教長,仍孜孜深研經義,自修阿拉伯語、英語、波斯語和烏爾都語。

朝聖

1913年赴麥加朝覲,翌年回國,與教內同仁共謀籌款、興學大計,發起成立協興公司,經營海外貿易,以贏餘為培養人材之資。1919年出任駐錫蘭(今斯里蘭卡)、埃及經理,以博學多聞而深得外邦穆斯林敬重。

翻譯工作

1924年回上海,與馬剛侯等籌組“中國回教學會”,並發行該會《月刊》,翻譯《古蘭經》,相繼刊出第1~3卷譯文。1928年與達浦生等創辦上海伊斯蘭師範學校,並選派優秀生赴埃及留學。1937年抗日戰爭爆發後,在上海租界籌辦慈善事業。1941年拒絕日寇利誘威脅,化名馬國成,隻身輾轉逃抵重慶,並謝絕國民黨政府聘任,到雲南邊疆穆斯林村莊沙甸,協助其學生馬堅翻譯《古蘭經》,並任教於養正阿拉伯語專科學校高級班。1943年10月25日因病歸真於沙甸,終年56歲。

人物評價

哈德成愛國愛教,畢生獻身於伊斯蘭教文化教育事業,對教義研究較深,對《古蘭經》微言大意,理解尤精。在上海時,對耶穌教會刊印的《回教考略》一書中對伊斯蘭教誣衊不實之詞,一一辨誤,引經據典,義正辭嚴,使作者李佳白理屈詞窮,焚書毀版以謝。他在上海外國寺任教期間,每逢主麻聚禮或爾德會禮宣講“臥爾茲”,面對各國操不同語言的穆斯林,當場交替用漢語、英語、阿拉伯語和烏爾都語宣講,博得稱讚。曾在寺內設《古蘭經》講座,一時中外穆斯林執經求教者絡繹於途。他桃李滿門,所選送到埃及愛資哈爾大學深造的優秀生馬堅等,在學術、教學上均有顯著成就。在學術上,早年參與主持編輯《中國回教學會月刊》、《上海伊斯蘭師範校刊》和普及讀物《回教初步淺說》等。20年代上海《申報》總主筆伍特公等翻譯的文言本《古蘭經》,40年代馬堅翻譯的白話文《古蘭經》,均由他口授指導,為之詮釋。抗日戰爭期間,他赤誠的愛國氣節和行動,憂國憂民的精神,抵制日偽當局威脅利誘、拒絕官位厚祿而清貧自守,傾心於伊斯蘭學術文化研究的高尚情操,深受中國穆斯林的讚佩。 (林 松)

人物生平

家庭

哈德成阿訇是陝西南鄭人,世奉伊斯蘭教,父親名希齡,是一位飽學的伊斯蘭教學者,早年因匪亂遷居上海,被當地回民聘為浙江路清真寺教長,從此就定居上海了。

希齡教長生有三子一女,德成阿訇居長,清光緒十四年(公元1888年)生於上海。阿訇幼即老成凝重,曾入私塾,具有漢文基礎。稍長後,到河南、鎮江等地禮拜寺從師專攻伊斯蘭教義。1910年前後,上海熱心伊斯蘭文化的前輩,如馬晉卿、劉彬如、楊福洲等,為了和海外伊斯蘭教國家交流文化,創辦了協興公司。德成作為該公司的成員曾長期居住在科倫坡,還先後赴埃及、香港、新加坡等地,並去麥加朝覲。與此同時,學習並掌握了阿拉伯、波斯、烏爾都以及英語等多種語言。這樣,德成阿訇不但成為學力深厚的伊斯蘭學者,而且樹立了為伊斯蘭文化教育事業努力終身的決心。1924年,阿訇自海外歸國,其時適值希齡教長歸真,於是德成阿訇即受聘為浙江路清真寺教長。

創建學會

浙江路居上海鬧市中心,除本地或旅居上海的回、維各族教民外,並有各伊斯蘭教國際友人,經常來寺禮拜,故習稱該寺為“外國寺”。阿訇能用各種語言與各國教友交談,於是哈德成阿訇之聲譽大噪。阿訇為了提高宗教教育水平,進行伊斯蘭學術研究、培育伊斯蘭人才,經常與上海伊斯蘭教的知名人士劉彬如、馬剛侯、伍特公、馬晉卿、楊稼山、沙善余等先生結成團體,研究伊斯蘭教學理。以後又得到哈少夫、馬乙棠、金子云等先生的贊助,於1925年6月,創立了上海中國回教學會。這個學會的宗旨,是闡明伊斯蘭教的教義,提倡教育,聯絡中外同教情誼,扶助公益事業。這個學會由於上海的地位,成為本世紀上半期在全國發生極大影響的宗教學術團體,在近代中國伊斯蘭學術史上占有重要的地位。

學會工作

中國回教學會成立後,其實際工作主要有下列各項:1.翻譯《古蘭經》;2.出版《中國回教學會月刊》;3.向外界宣講教義;4.創辦上海伊斯蘭師範學校及敦化國小;5.設立獎學金,選派優秀生赴埃及留學;6.開辦阿拉伯文補習學校等。其中學會月刊由伍特公、沙善余兩先生主編,並按期發表《古蘭經》漢譯本。還發表教義、教史以及全國伊斯蘭動態文章及報導等。這些譯文和文章均以古漢語寫成,其水平之高,在近代伊斯蘭教刊物中堪稱獨步。可惜的是,這個刊物出版約年余後,因人力分散,就停刊了(按:上海伊協可能保存全部刊物)。

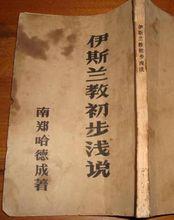

主要貢獻

伊斯蘭教初步淺說 哈德成 著

伊斯蘭教初步淺說 哈德成 著主持翻譯《古蘭經》是哈德成阿訇對伊斯蘭文化建樹的主要事業。《古蘭經》是伊斯蘭教最重要的經典,但直至本世紀初期,在我國還沒有完全的譯本,清代劉智(介廉)曾有一些片段的翻譯,馬復初也只譯成五卷。上海中國回教學會成立後,由哈德成、沙善余、伍特公先生主持《古蘭經》的翻譯工作。當時由哈德成阿訇就阿拉伯原文逐段講解,伍特公先生筆錄,進而由沙善余先生參考印度學者穆罕默德·阿里的英譯本校正,逐字逐句,反覆斟酌,寫成初稿,最後再由德成阿訇審定。當時共譯就三卷,陸續發表於學會月刊。這個譯本當時被認為是漢譯《古蘭經》最佳的譯本。直至1939年馬堅由埃及學成歸國,德成阿訇便與馬晉卿、伍特公、沙善余、楊福洲等先生商議完成譯經大業。並承馬晉卿先生

慨然捐贈房產,作為譯經基金,於是德成阿訇親至香港歡迎馬堅到上海參加譯經工作,經過14個月的努力,譯成了15卷。1942年,德成阿訇離開上海,終於到了雲南沙甸,參與校訂馬堅所譯的譯稿,直至逝世。此項譯本,德成阿訇及身之世,未克完成,但為馬堅先生後來譯經,奠定了基礎。

1928年德成阿訇和教中熱心教育的同志,在上海首創了伊斯蘭師範學校,使中國的伊斯蘭教育得到了新的發展。

明代晚期,在我國陝西出現了伊斯蘭經堂教育制度,一直延續到近代,但只著重講授阿拉伯文、波斯文和宗教經典,而忽視中國文字和其他文化知識,這就使從事宗教工作者在知識領域受到局限。時至近代,科學文化飛速發展,而舊式宗教學者抱殘守缺,這就影響了宗教和民族的進步。德成阿訇洞察及此,認為必須造就中阿兼通的宗教人才,才能適應當今社會的要求。這個學校的創立,除仍以宗教的各門傳統經典著作為必修課外,並開設中文、英文、算術、地理、歷史以及理科、體育等課程,這就為造就新式宗教師資打開門徑。德成阿訇創辦伊斯蘭師範學校時,乃請達浦生阿訇為校長,其他教員亦皆飽學之士。歷年所造就的人才,有的在國內供教職,有的送入埃及愛資哈爾大學深造,如已故之馬堅、現在北京第二外國語學院任教授之納忠等,均其翹楚,有裨於伊斯蘭學術者甚大。

1937年“八·一三”上海失守後,該校陷於停辦,後經達浦生阿訇請準國民黨政府教育部,將該校遷往甘肅平涼,改名國立隴東師範學校,又為西北回民地區造就了不少人才。追原溯始,德成阿訇之功不可泯滅。

德成阿訇又是一位愛國主義的學者。1937年日本帝國主義者侵略中國,德成阿訇即領導上海伊斯蘭教胞從事敵後救國工作。“八·一三”事變後,德成阿訇四處奔走,組織人力,成立浙江路回教難民收容所及太倉路清真寺第二難民收容所,努力為難民籌募糧食、被服及生活用品,全活甚眾。

為了補助回民子弟入學,阿訇在浙江路清真寺設立了教育基金專櫃,籌募教育基金,在培養人才方面起了很大作用。

德成阿訇學識淵博,道德修養高尚,以德感人,宣講教義,深入淺出,對回族後輩熱心提攜培養,每有所入,除家用外,悉以濟貧。

晚年生活

日寇進占上海後,素知德成阿訇在少數民族中的崇高地位,威脅利誘,妄圖使阿訇就範為其所用。阿訇乃於1942年3月18日毅然離開上海,經安徽入陝西,探視先塋,爾後赴重慶,最後於1942年12月,飛抵雲南沙甸,願終老於此,並與他的學生馬堅繼續致力《古蘭經》翻譯工作。1943年8月,因積勞成疾,至1943年12月25日上午3時,病逝於箇舊衛生院,享年56歲。