人物簡介

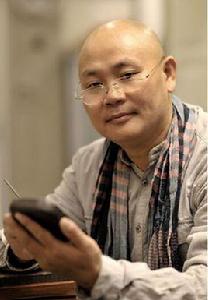

吳笠谷,安徽歙縣人,現居北京。自稱刻者,兼習書畫。當代學者型硯雕家代表人物、古硯收藏家、硯文化學者,高級工藝美術師、安徽省工藝美術大師,中華硯文化發展聯合會副會長兼制硯委員會主任。

人物經歷

從硯刻到收藏,從研究到“硯學”,從復興“硯學”到弘揚硯文化,作為當代學者型硯雕家標誌性人物的吳笠谷才、學、識兼備,年富力強,厚積薄發,志存高遠,把自己對硯文化的熱愛和感悟,上升為一種使命,為此他不辭辛苦地奔走呼號,讓這顆中華民族傳統文化的璀璨明珠重放光芒。

――擇自《中華兒女》雜誌專訪文章《“鑽”硯人生,大師本色》

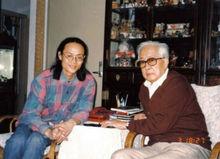

向著名漫畫家華君武先生(已故)請教畫藝以及探討硯雕藝術

吳笠谷

吳笠谷(1997年·北京華先生書房)

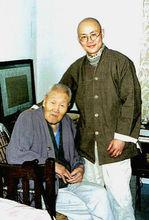

向著名學者張中行先生(已故)請教國學及探討硯學

吳笠谷

吳笠谷(1998年·北京張先生書房)

應邀為原全國人大委員長喬石和原輕工業部部長陳士能介紹硯藝

吳笠谷

吳笠谷(1998年4月·北京歷史博物館)

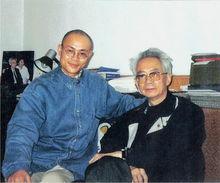

向著名書法家沈鵬先生請教書法及探討硯銘雕刻藝術

吳笠谷

吳笠谷(1998年·北京瀋先生書房)

2001年6月,韓國大韓佛教天台宗邀請訪問韓國月余。與韓國宗教界、漢學界及硯界人士進行廣泛交流。

吳笠谷

吳笠谷(2001年6月·韓國漢城〈今首爾〉)

與著名畫家、東方美術交流協會會長鄧林女士論畫說硯

吳笠谷

吳笠谷應邀為原全國人大副委員長何魯麗講解硯史

吳笠谷

吳笠谷2010年8月,邀參加“中國當代制硯大師作品邀請展暨硯文化高層論壇”並作《當代硯雕藝術的發展方向》發言

2011年10月,在“第二屆中華硯文化高峰論壇”上發表《確定“硯學”概念的意義》的演講。該演講為第一個首倡“硯學”概念的宣言書。

吳笠谷

吳笠谷(2011年10月·北京政協禮堂)

2011年10月,責組織“西湖博覽會”的“中華硯文化展”,並有硯雕作品參展

負責在美國紐約時代廣場播出的《中華硯》系列片入選硯台的評選、節目的策劃,並有硯雕作品入鏡。為推廣中華文化、中華硯文化事業作出一定貢獻。

吳笠谷

吳笠谷(2012年3月)

2012年7月,主持調研苴卻硯並組織“苴卻硯文化研討會”

2012年10月,應邀參加由歙縣統戰部和歙硯協會舉辦“飛天歙硯榮歸故里”活動。與相關人士座談、研討歙硯文化。

2012年10月,應邀參加“首屆中國(黃山)非物質文化遺產傳統技藝大展”榮獲金獎,接受黃山電視台就 “歙硯文化的發展問題”所做的專訪

2012年12月·山東膠南,參與中央教育電視台30集漢語教學片《萬家有寶》的編、演,擔任部分劇情的編劇、藝術顧問,3方道具硯的設計製作,並實名客串演出一位硯文化學者,在劇中傳播硯文化知識。

2013年1月,負責“雲南國際文化藝術周”的“中華硯文化展”,並有十餘方硯雕作品參展。該展由雲南省委宣傳部和保利集團主辦。

2013年4月,負責統籌“上海中華硯文化展覽”,包括展品的篩選、文字介紹、布展方案、圖錄編輯並有十餘方硯雕作品參展。完成500方捐獻的“中小學生禮品硯”設計、監製。負責研討會發言稿的審核。制定精品硯評選程式。接受上海電視台、《文匯報》、《新民晚報》採訪,接受青浦區電視台《硯文化走進青浦》專題訪談。

該展由上海市文聯和中華硯文化發展聯合會、中國國際文化傳播中心、中華炎黃文化研究會、聯合國國際生態安全合作組織生態藝術委員會聯合在上海展覽館舉辦。規模宏大,場地3600平方米,全國各地50個硯種500餘方硯參展,規模之大和質量之高為上海歷史上前所未有,取得極大的社會效應。

負責2013年度兩次“中華精品硯評選”活動,負責起草高杯準、嚴要求的評選標準,制定公平、公開、公正的評選程式,召集全國各地各硯種參選,獲獎作品的文字介紹,圖錄編輯。

吳笠谷

吳笠谷應邀擔任評審會主任,主持“第二屆中國(費縣)國際賞石旅遊文化節”精品硯的評選活動。

接待來訪的美國哥倫比亞大學歷史系主任高彥頤(Dorothy Ko) 教授,多次就“硯學國際化”等問題進行深層次的學術對話。高彥頤博士為美國漢學界的代表人物,精研中國婦女史和明清史,對硯學也頗有造詣,為研究清代硯雕名家顧二娘的專家。

吳笠谷

吳笠谷(北京·硯文化專家工作室)

藝術成就

吳笠谷幼好繪畫與古典文學,其畫曾得黃賓虹大師入室弟子、鄉人程嘯天先生指授。20世紀90年代負笈北上入中央美術學院國畫系研習山水、人物。又得山水畫名家龍瑞先生指點。與已故的著名學者、“燕園三老”之一的張中行先生為忘年交,國學上得張先生頗多教益。畫硯一理,擇制硯為業,緣於對硯藝的追求漸入佳境,逐奉為千秋事業。

性喜山水風物,為蒐集繪畫素材和考察各地硯文化,行跡遍及全國。硯藝理念崇尚“天人合一”,緣石賦藝,以刀代筆,融文心畫意於一體,人稱“文人硯”;尤其仕女,世推獨步。自喜寫意之作,追求禪意,得清空之美。所作必有感而發,決不輕許,為國內外收藏家、名流學者及國內外政要所珍藏。作品多次在日本國、韓國舉行個人展覽。新華社、中新社、中央電視台、中國教育電視台、北京電視台、《人民日報》、《經濟日報》、《北京日報》、《京華時報》、《收藏家》、《中國收藏》等主流媒體都為其制硯、藏硯作過專題報導。

為人灑脫浪漫,嗜學好古,潛心研究硯學,為倡言“硯學”第一人。已出版硯學專著《贗硯考》、《名硯辨》,兩書多達70餘萬字,內容廣博,引起學術界的巨大反響,奠定了硯界的學術地位。

2012年創作的“飛天硯”搭載“神九”送往太空;2012年創作“蛟龍硯”搭載“蛟龍號”深潛太平洋,從而實現硯雕史上“可上九天攬月,可下五洋捉鱉”的不朽傳奇。

吳笠谷在制硯研學之餘臨池揮毫不綴。書法從宋徽宗瘦金書及《集王聖教序》、《龍門二十品》、《曹全碑》入手。狂而不野,粗頭亂服之中金石味、斧鑿痕,被識者戲稱為“斫石體”。人物畫脫胎陳老蓮而變以狂放,氣息醇古;山水畫秉承新安畫派之正脈,尤其追步黃賓屸,浸淫於墨法、水法,追求渾厚華滋之山川氣象。識者評其書畫已初具個人風格,假以時日,必將大成。

鐵筆生花——制硯藝術

代表作品

《中華飛天第一硯》

年代:當代

材質:歙石

石品:金暈

規格:9×7×0.5(cm)

作者:吳笠谷

題銘:劉紅軍

2012年6月16日,我國神舟九號載人宇宙飛船帶著中華民族的夢想,也帶著這方袖珍歙硯——“飛天硯”,在太空翱翔14天后勝利返航。這是人類第一次將傳承五千年中華文明的功臣——硯台,載入太空,“飛天硯”也成為“中華飛天第一硯”。

此硯由著名硯雕家吳笠谷先生選用上品龍尾金暈歙石所精心創作。整體設計為“太平有象”,象徵國泰民安、世界和平。硯長九厘米、厚五毫米,體現了我國傳統文化中“九五之尊”所特有的恢宏氣度。硯面刻有隸書“聚硯齋”三字;硯池刻紅山文化“中華第一龍”造型,體現了中華民族悠久的歷史;硯背刻“敦煌飛天”圖案,是中華民族燦爛文化的象徵。劉紅軍將軍親筆題銘“飛天硯”三字,遒勁剛健,點明主題。

一飛沖天、完成中華硯台騰飛傳奇的“飛天硯”,是硯中的鯤鵬,在中華硯文化發展史上占有特殊重要地位。

中華硯文化展覽館專辟一個主題單元,舉行隆重儀式,永久珍藏。

吳笠谷

吳笠谷多方仿製品《紀念版飛天第一硯》,由有關部門選贈台灣前國民黨領導人連戰先生、許歷農上將,著名書法家沈鵬、歐陽中石及烏干達駐華大使等國內外名流政要。為祖國的統一大業和國際交流做出傑出貢獻

飛天硯在河南鄭州展出

吳笠谷

吳笠谷(從左至右:吳笠谷、張文台上將、吳雙戰上將、劉紅軍中將、中國國際關係聯合會高玉家主席)

飛天硯在河南信陽展出

吳笠谷

吳笠谷(右五:吳笠谷、右六劉紅軍中將、右七:福建省委原副書記黃瑞霖)

《中華潛海第一硯》

年代:當代

材質:端石

石品:石眼

規格:9×9×0.7(cm)

作者:吳笠谷

題銘:劉紅軍

2013年9月19日,我國深海載人潛水器“蛟龍號”帶著中華民族探索海洋的神聖使命,在歷時113天圓滿完成海試任務後從太平洋順利返航。“蛟龍號”此次遠航搭載著這方用端石製作的蛟龍硯。“蛟龍硯”也因之成為“中華潛海第一硯”。

“蛟龍硯”由著名硯雕家吳笠谷先生精心創作而成。整體設計為“四水回歸”:硯池採用漢代皇家藏書樓石渠閣四面環水的造型,所以又稱四水歸源,硯邊淺刻水波紋,象徵現今四大洋,寓意中華文化的偉大復興和世界的和平安寧。硯額刻篆書“聚硯齋”三字。硯背浮雕蛟龍戲珠,靈珠為天然石品活眼巧作,象徵“蛟龍號”的科考是為了探索海洋科學這顆璀璨的明珠。著名硯台收藏家劉紅軍將軍親筆題銘“蛟龍硯”三字,渾厚端莊,點明主題。

“潛海端硯”是繼搭載“神九”的飛天歙硯――“中華飛天第一硯”之後,又一方具有里程碑意義的當代名硯,從而譜寫了“可上九天攬月,可下五洋捉鱉”的硯界傳奇,是當代硯文化發展史上的又一壯舉。

中華硯文化展覽館專辟一個主題單元,舉行隆重儀式,永久珍藏。

吳笠谷

吳笠谷 吳笠谷

吳笠谷尼山石孔子像大硯

尺寸:87*5.6*7(CM)

收藏:北京 孔子學院總部

此硯採用自然形,硯面浮雕孔子配劍合手行思形象,面部表情和藹安詳,若有所思,大智若愚。衣紋簡約洗鍊,富有裝飾性。銘文刻中華硯文化發展聯合會劉紅軍會長楷書“大哉孔子”,渾樸剛勁。前側刻著名書法家歐陽中石先生行書“聚硯齋”。硯採用孔子出生地曲阜尼山的尼山石所制。用孔子出生地所產硯石製作孔子硯捐贈予孔子學院,具有特殊的硯史價值和文化意義。

吳笠谷

吳笠谷發表的硯雕藝術論文及硯藝作品

《意在象外、情在境中——論硯雕藝術“天人合一”之美》

《論硯》 2011年12月中國書店出版社

書號:lSBN-7-5149-0251-8 p78~p82頁

意境,是一切文學藝術的靈魂;緣於此,一件硯刻作品的意境深淺與否,體現了作者本身審美情趣的雅俗和藝術修養的高低,也決定了這件硯刻作品的藝術品味和思想格調。

所謂意境,是指主觀的文藝作品或客觀的自然景象中所表現出來的情調和境界。明代詩人朱承爵在《存餘堂詩話》中說:“作詩之妙,全在意境融徹,出音聲之外,乃得真味。”我國古典美學關注心與物的關係,認為人的情感是外物感動的結果,強調藝術創造中主觀情感和客觀情景統一的問題,追求“以形寫神”,進而達到“氣韻生動”,注意對審美對象的內在特徵的把握。所謂“不著一字,盡得風流”、“可以意會,難以言傳”和朱承爵所說的“出音聲之外,乃得真味”,都是文學家、藝術家獨特的審美體驗和情趣意興的體現。

與我國古典哲學崇尚“陰陽互補”一樣,意境的結構特徵為“虛實相生”。實,指“實境”;虛,指“虛境”,虛境是實境的升華,是實境創造的意向和目的的體現,決定著整個意境的藝術品位和審美效果。所謂相生,是指虛境不能憑空產生,實境是其載體,虛境通過實境來表現。

具體就硯雕藝術的“虛實相生”而言,虛,指藝術構思、藝術效果;實,指雕刻技術、表現手法。換句話說,也可以歸納為所謂“工藝”二字。“工藝”二字,其實可以分開說,工,指雕刻技巧、表現手法;藝,指藝術構思、藝術效果。工只是手段,藝才是目的。

一方硯作,繁工瑣刻而意趣淺陋,匠氣十足,屬匠人硯,未脫工藝品範疇;一方硯作,刀法高妙,點石成金,意境深遠,方可稱從工藝品上升到藝術品的高度。這就是文人畫歷來為畫史的主流,同理,文人硯也是硯史主流的原因。

藝術品的意境所要表現的本質特徵是“生命律動”,即展示生命本身的美。黃鐘大呂是種美,牙扳細敲也是種美,恬淡閒適、華美壯麗、清新自然、明快高曠、慷慨激昂、寂靜肅穆亦都是一種美。總之,可以說,表真摯之情、狀飛動之趣、傳萬物之靈,種種人類美好的情感、硯雕家的心靈寄託,都可以在硯這個方寸之地得以體現。

“天人合一”,是中華文化的一個哲學概念,其基本精神之一是追求人與自然的和諧統一。緣石賦形、因材施藝,利用硯石材質其形其色其紋之天然之美,賦於自己的創作靈感、藝術構思,使作品達到“天人合一”的理想境界,這是我歷年來制硯一直探索和追求的藝術宗旨。

以下試舉拙作三方硯刻作品,為本人歷來主張和推崇的“天人合一”制硯觀作例說。

其一.漫天桃花伴我眠――唐寅桃花庵小景硯。

硯為老坑龍尾歙石所琢。隨形,有金花、眉紋等石品。

才高氣傲的明代解元公六如居士唐寅唐伯虎,命運多舛,留給後世“油頭粉面”的“香艷”形象,實在是因為後世文人杜撰出的小說家言“三笑”、“九美圖”一類情事所渲染。而這種種尷尬,顯然又是因為六如居士聊以自嘲的一個齋號——江南第一風流才子——演繹而來。

嗚呼!此風流豈是彼風流?

所以,說部文人筆下的唐伯虎是香艷的、是後世登徒子門的偶像;真實的唐伯虎是寂寥的,是失意才人的一個代表人物。

六如居士的“桃色新聞”,固然多數都是子虛國里事,但居士構桃花庵以居則實有之,尤其居士自況、自譴兼以警世之作《桃花庵歌》更是膾炙 人口。全詩迴風舞雪,雖然滿眼皆是花、桃、酒、醉等香艷字眼,卻並無低俗之氣,讀之讓人猛然一醒。

此硯硯面上部布滿金花,宛若花團錦蔟,豈不正是桃樹林中那滿樹的嬌爛漫紅,萬枝的丹彩灼春嗎?用鐵筆勾勒幾根樹幹,金花便成了遍野的桃花,再在花樹掩映之中刻一茅廬,廬內幾置酒瓮,壁掛古琴,便是桃花庵了。硯面下部有水波紋、眉紋,就勢刻一池塘,可以洗硯、可以觀魚,亂石野水,了無塵俗之氣。

某年過姑蘇,我曾專門往謁唐六如墓遺蹟。對之,唯有唏噓太息,長揖而已!在硯背摹刻清人摹本《六如小像》,更作一點紀念。

吳笠谷

吳笠谷唐寅桃花庵小景硯(硯面) 尺寸:525px×400px×87.5px

吳笠谷

吳笠谷唐寅桃花庵小景硯(硯背)

《桃花庵歌》詩有雲“但願老死花酒間,不願鞠躬車馬前”,是一種看破紅塵的絕望,讓人生心有戚戚焉之感。對花斟酒,興來撫一曲、浮一白——且讓胸積塊壘的六如居士,在我為他在此硯中營構的挑花庵小築中,覓得些許慰藉吧!

其二.輕羅小扇撲流螢――杜牧《秋夕》詩意硯。

硯為端溪坑仔岩石所琢。橢圓形,有火捺、蕉白等石品。

三國東吳大畫家曹不興,某次為吳大帝孫權畫一屏風。曹不慎誤將一滴墨滴在畫面上,因就墨點畫成一蒼蠅,活靈活現,致使孫權疑是真蠅,以手彈之。此即所謂“誤筆成蠅”之畫史名典。

誤筆成蠅,這種化腐朽為神奇的表現手法,在雕刻藝術中也常有之,如刻石章印紐的高手,便能避開印石本身的瑕疵,甚至妙用石疵,以求達到出奇制勝的趣味——制硯亦同一理。

此硯石品雖有火捺、蕉白等美品,但也有石疵蟲蛀。所謂“蟲蛀”,色黃,狀若小蟲齧蝕之痕,是為石病。此石硯面右上部有蟲蛀三,色黃有暈,若螢火蟲狀,於是刻一仕女執團扇追逐捕捉著這些“流螢”,遂成一唐人杜牧《秋夕》詩中描寫的“輕羅小扇撲流繭”之畫面。硯面的火捺、蕉白,互相交映,仿佛秋夜如水的月光,追逐“流螢”的宮女,以虛筆為之,了了幾筆,追求月光下的朦朧之美、虛空之境,恍兮惚兮,其情其境,是何等的愜意,何等的令人銷魂?

吳笠谷

吳笠谷杜牧《秋夕》詩意硯 尺寸:14.150px×9.125px×55.00000000000001px

畫有“畫眼”,全畫點晴之處也。硯也有“硯眼”,此硯之“硯眼”便是那幾點蟲蛀,那幾隻“流螢”。

其三.心頭雪——弘一大師造像硯。

硯藝的旨趣,從美學的角度說,在於欣賞;從哲理的角度說,還在於感悟。刻一個人物,要提煉出所刻人物內在的氣質風神,使人觀之有所思、有所感進而有所悟。

此硯石材為老坑龍尾歙石。有金星銀星、金暈銀暈、玉帶金花諸美品。

觀石生情,緣石得意,借硯背似雪一般的細點銀星石品,琢刻身穿粗衲,手持念珠的弘一大師於雪地苦修,比喻大師澄心如雪之意,故題刻曰:“心頭雪。”“花非花,霧非霧”,是雪則實又非雪也!

硯面玉帶金暈,大似清空無垠、祥雲流動,又正堪比大師勘破紅塵之後那種光風霽月的心境。追求意在相外,所以硯面無須琢池,已自具風流。

“丹青難寫是精神”,刻制此硯自認為得意之處,在於大師雙眸中流露出的那種悲天憫人的邃奧目光耳,一個作家朋友觀硯後如此評曰:那眼神,望過來時,當下心便靜了許多;又有一位藏硯頗豐的書法家朋友看過為上刊登的此硯照片,後來對我說:看大師那種悲憫眼光,我情不自禁流淚了。能令睹者矜平躁釋,意氣全消——對之可不生敬意乎?

吳笠谷

吳笠谷弘一大師造像硯(硯面) 尺寸:437.5px×350px×62.5px

吳笠谷

吳笠谷弘一大師造像硯(硯背局部)

從 華屋玉食到空門苦修,由“風花雪月”的風流才子到以青燈古佛為伴的托缽孤僧,再到坐化之際“悲欣交集”的慨嘆,箇中滋味,冷暖自知。燦爛之極歸於平淡也好,濟世情懷而普渡眾生也罷,總之,上師大德的襟懷,鐵筆難盡;嚮慕之心,意猶未了,遂更為草撰銘辭一首題贊之。

銘曰:

兀個阿師,清貌癯顏。

遺世佇立,菩提現前。

才人風致,佛陀契緣。

在家出家,妙慧脈延。

化從憫生,品澡彌潔。

了融悲歡,天中月圓。

悱惻紅塵,吾曹障眼。

絢爛皈寂,醍醐心田。

勘相外相,斯雪非雪。

恁味之味,豈言可言?

覷渠雲澄寒潭,映綺花萬點。

上舉三例,所追求的意境各有不同,藝術表現手法也各有側重:唐寅桃花庵小景硯,求畫意之美;杜牧《秋夕》詩意硯,求詩情之趣;弘一大師造像硯,求哲理之思。

元初宋遺民鄭思肖,心懷故國,以畫無根蘭表明心志,“淚泉和墨寫離騷”,一件好的藝術品,一方好的硯作,作者必須是用心甚至是嘔心瀝血地去經營,情真意方切,這樣才能創作出有藝術感染力、有藝術生命力的作品。同然是用心、用情去對待硯,因著眼點不用,杜牧《秋夕》詩意硯,表現出的更多的逸趣,只是種閒情;唐寅桃花庵小景硯,傾注的更多的可能是同情;弘一大師造像硯,表達的更多的應該是敬意。精美的石頭會唱歌,只要你用心去聽,自然能聽懂石頭本身所唱出的優美弦律。唐代龐居士精研禪理,其禪理名言云“好雪片片,不落別處”。此處之好雪,是指意念中的雪,意象中的雪。大雪飄飄,不落別處,就是當下即悟。其隱含的意思是:生活中之美無處不在,只是世人看不見而已。硯材本身的天然之美,亦無處不在,如何利用、巧用、妙用硯材其形、其色、其紋的自然之美,加上作者主觀的藝術構思,完成一方高品味的、蘊涵“天人合一”之人文精神的硯雕作品,是硯雕家們畢生探求的方向。所謂“功夫在詩外”,硯藝的功夫也在硯外;作者的思想境界決定作品的藝術境界,因之,加強硯外的文化積累、藝術修養,更是硯雕家們應該永遠求索的一個永恆的課題。所謂“匠心獨具”,匠心之所以獨具,是因為藝術家、硯雕家具備獨到的審美品味,才能產生高妙的藝術靈感,創作出不可方物的傳世高品——這點,更是每個藝術家、硯雕家攀登藝術高峰的不二法門。

秦淮八艷套硯之一——馬湘蘭小像端硯

尺寸:13.5*9*.5(cm)

發表於:

《北京紀事》雜誌(2001年第16期);《中國當代名家硯作集》(2005年2月,湖北美術出版社)。

硯為舊端殘硯所改制。橢圓形。石質潤澤,胭脂暈美艷。硯面略凹為硯堂,墨池飾以雲紋,簡練古雅。背就原硯殘池,稍加整形刻為一片蕉葉作為覆手,又在其間淺雕晚明名妓、“秦淮八艷”之一的馬湘蘭小像。人物衣紋適意,手持蘭花,眉宇清雅,意態嫻靜間略顯落寞。刀法之精練,雖淺刻薄意,觸若無痕,而觀之層次分明,凹凸有致,栩栩如生。覆有左邊刻數則銘文:隸書“馬湘蘭小像”,行楷“人若幽蘭,寫愁根病葉,倩影珊珊”,行草“同花素心”。印“幽懷”,“落落玄宗”。

吳笠谷

吳笠谷名人收藏

飛天硯、蛟龍硯紀念版作為國禮贈送各界名流及國際政要

多方仿製品《紀念版飛天第一硯》,由有關部門選贈台灣前國民黨領導人連戰先生、許歷農上將,著名書法家沈鵬、歐陽中石及烏干達駐華大使、馬來西延上議院院長曾永森等國內外名流政要,為祖國的統一大業和國際交流做出傑出貢獻。

吳笠谷

吳笠谷由中國國際公共關係聯合會選送台灣前國民黨領導人連戰先生的《紀念版飛天第一硯》

吳笠谷

吳笠谷中華硯文化發展聯合會副會長張維業(左)向烏干達駐華大使(右)贈送《紀念版中華飛天第一硯》

吳笠谷

吳笠谷馬雲題“硯禪”眉紋歙硯

尺寸:21.5×13×8(cm)

作品簡介

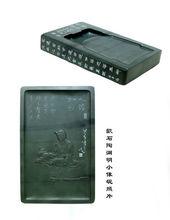

此硯以老坑歙硯龍尾石所制。石色蒼黝,質地堅密溫潤,扣之鏗然,為具備“玉德金聲”特質之歙石良材。石品眉紋,通透硯體,橫曳生姿,疏朗挺秀,間雜水浪、羅紋,仿佛渭水風生,洞庭波起,令觀者頓生秋水之思,心曠神怡。硯琢為長方形高台抄手式。此種硯式從唐代箕形硯演變而來,因可用手抄底托起而得名,也被稱為插手硯、手抄硯或太史硯,是宋代的主流硯式。

硯一側刻當代商界奇才馬雲先生書法“硯禪”二字。字有草篆筆意,縱橫恣肆,用筆險峻奇峭,直抒胸臆的性情之作,大堪玩味。行書款“馬雲”,印“梁山好漢”、“馬雲之印”。刻字用刀斬釘截鐵,簡潔遒勁,功力深厚。

此硯石色凝重,石品華美,雕工簡練,銘字清奇,屬於名石名品,名人書法,名家精製諸美並具,為當代精品硯中之上上品,彌足珍貴。

吳笠谷

吳笠谷 吳笠谷

吳笠谷獲得獎項

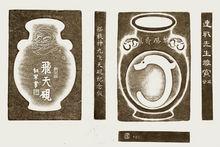

2012年5月,《洮河石仿古瓶紋硯》獲中華炎黃文化研究會、中華硯文化發展聯合會舉辦的“首屆出國(境)精品硯遴選”活動特等獎(最高獎)。

2012年6月,歙石《中華飛天第一硯》獲中華炎黃文化研究會、中華硯文化發展聯合會聯合頒發的特別貢獻獎(最高獎)。

2012年10月,《中華飛天第一硯》獲“首屆中國(黃山)非物質遺產傳統技藝大展”組委會頒發“金獎”。

2013年5月,歙石《唐伯虎小像歙硯》獲上海市文學藝術家聯合會中華炎黃文化研究會、中華硯文化發展聯合會聯合主辦的和“2013上海中華硯文化暨書畫藝術展精品硯台評選”金獎(最高獎)。

2013年9月,歙石《唐伯虎小像歙硯》獲安徽省經信委、安徽省文化廳、安徽省人社廳、合肥市人民政府主辦的“第三屆安徽省傳統工藝美術產品展覽”金獎(最高獎)。

2014年4月22日,中華飛天第一硯和中華潛海第一硯隨著中華硯文化展在山東博物館首次展出。在展覽開幕式上,山東博物館館長給“中華飛天第一硯”、“中華潛海第一硯”的作者吳笠谷先生頒發收藏證書。“中華飛天第一硯”、“中華潛海第一硯”的紀念版被山東博物館永久收藏。

吳笠谷

吳笠谷解放軍原副總參謀長張黎上將為吳笠谷頒發特別貢獻獎

拍賣記錄

2013年11月,《書聖王羲之小像洮硯》在北京“遠方拍賣”以41萬4千(含佣金)人民幣拍出;

2014年3月,《陶淵明小像歙硯》在北京“榮寶(齋)拍賣”以61萬6千(含佣金)人民幣拍出。

吳笠谷

吳笠谷書聖王羲之小像洮硯

吳笠谷

吳笠谷硯名:陶淵明小像歙硯

作者:吳笠谷

題銘:蘇士澍

材質:歙硯龍尾綠石

石品:彩帶紋

規格:21.2×12.8×80cm

包裝:紅豆杉木盒鑲紫檀邊

硯為龍尾綠歙石所制。質細膩而溫潤,色綠如春波,沉穩幽雅。數道暗紫色彩帶橫亘,熠熠生姿。長方形,古琴式硯池,池邊起陽線。硯額刻蘇士澍篆書題銘“天籟無弦”,行書款“士澍書硯銘,笠谷刻”,方印“蘇”,圓印“平安”。傳五柳居士陶淵明嘗蓄無弦琴一張,每朋酒之會,則撫而和之,曰:“但識琴中趣,何勞弦上聲!”大音希聲,超然絕塵,是謂天籟無弦。

硯兩側刻蘇士澍隸書手錄古賢成句:“飢來乞食非要譽,書不求解琴不御。遇酒便酌不計人,我醉欲眠君且去。宅邊菊,社中蓮;非避俗,非逃彈。五柳先生心自遠,北窗長對羲皇眠。”行書:“䠶堂辭。”詩中道及五柳居士諸多名典逸事:乞食詼諧入詩、讀書不求甚解,彈無弦琴、采東籬菊、過訪蓮社、高臥北窗,讚譽居士的隱逸人生,仿佛伏羲氏以前太古時人的無憂無慮,自然閒適。

硯背覆手內浮雕人物,摹刻晚明人物畫大家陳洪綬晚年版畫《博古葉子》最後一幅《陶淵明——空湯瓶》,陶淵明微醺狀,雙目微眯,以手撐地,如玉山之欲傾倒。右橫藤扙,上系菊花一束。右置酒罐、湯勺各一。刻工精細,人物線條流美,表情生動,觀之似有酒香襲人。左上摹刻行書原題:“其臥徐徐,其覺于于。缾之罄矣,其樂尺且。”言五柳居士醉態舒緩,瓶空意足,自得其樂。右上刻隸書“人淡如菊”,印“癸巳”。左側刻行書“老蓮筆意”,款“笠”、“谷”(印)。

古硯收藏

多年來,他以自己治硯所得,傾力於硯藏。每遇佳物,輒傾囊鬻歸。

其斗室之內,卻琳琅滿目,諸寶雜陳。在其寓所,我有幸親睹那方蘇東坡原藏汪少微歙石殘璧,恭撫之際,想當年坡公寫“大江東去”“十年生死兩茫茫”,或即以此硯濡毫,千載之後,今竟置於不才掌上,心不禁怦然而動。又見唐代虢州澄泥箕形硯巨製,品相、規格遠逾日本奈良東大寺正倉院寶藏千年的唐代箕形陶硯,令人得窺盛唐氣象之宏偉、博大。此外尚有邢侗、王岫君、余甸、黃士陵諸名家佳制。每出一硯,笠谷必溯源逐流,如數家珍。興到時還要從滿坑滿谷的書堆中翻檢出一部部典冊、圖譜,熟練地找到他課讀時所做的標記,指給你看。其得意之態,畢現於其標誌性的“笠谷式微笑”之中。

――摘自《名硯辨》劉德水先生序文《妙伎成佳硯,奇緣會古人》

吳笠谷不僅精硯雕、通繪事,還是藏硯大家,在其工作室——“斫雲樓”里,歷代古硯精品很多,甚至不乏達到博物館高等級的孤品、絕品。這么多古硯讓吳笠谷不僅神交古人、陶冶性情,而且在鑑賞古名硯中,也練就了一副鑑別古硯的好眼力,他每從形制、石材、硯工、題銘內容及風格等處,一上眼,便可分辨真偽。

吳笠谷說:“收藏古硯是為了研究學習。只有從各個歷史時期那些“真、善、美”的古硯中,才可以更好地學習、領悟古人的雕刻工藝及文化內涵。”這也是吳笠谷藝高於人的重要原因。

——擇自《京華時報》專訪文章《雅樓斫石,硯林獨步》

吳君的著作別開生面,書中一些觀點對硯界習說的顛覆性,想必會一石激起千重浪,不僅是硯林之中的一家醒世之說,更是收藏熱中的一帖冷靜劑。有爭鳴才有進步,才能活躍學術氣氛。由此可見,吳君《贗硯考》、《名硯辨》兩部硯著的出版,無疑有著嘉惠硯林、添彩硯史的特殊意義。

――擇自《名硯辨》蔡鴻茹女士序文《鐵筆生花,文心辨硯》

南北朝北齊銅雀台磚硯

吳笠谷

吳笠谷年代:唐

材質:北朝銅雀台磚

規格:15.4×10.3×2.1(cm)

藏家:吳笠谷

說明:硯為唐代人以北朝銅雀台古磚所制。硯背模印花紋及“銅雀台”三字,字為北碑體。魏武帝曹操所修鄴城三台――銅雀、金虎(北朝改名金鳳)、冰井,為史上著名台閣,且築台所用磚瓦皆為特製品,故三台尤其主台銅雀台遺蹟磚瓦為後世文人所爭求。

史載北宋人李琮就曾得到過一方唐代詩人元結所藏北魏三台磚硯,可見銅雀台磚硯唐代已為士大夫所爭求。

唐十二峰陶硯

吳笠谷

吳笠谷年代:唐

材質:北朝銅雀台磚

規格:15.4×10.3×2.1(cm)

藏家:吳笠谷

說明:硯為唐代人以北朝銅雀台古磚所制。硯背模印花紋及“銅雀台”三字,字為北碑體。魏武帝曹操所修鄴城三台――銅雀、金虎(北朝改名金鳳)、冰井,為史上著名台閣,且築台所用磚瓦皆為特製品,故三台尤其主台銅雀台遺蹟磚瓦為後世文人所爭求。

史載北宋人李琮就曾得到過一方唐代詩人元結所藏北魏三台磚硯,可見銅雀台磚硯唐代已為士大夫所爭求。

唐會昌四年澄泥硯

吳笠谷

吳笠谷年代:唐

材質:澄泥

規格:18.9×13.2×9.6(cm)

藏家:吳笠谷

說明:硯作長方形,風字池,硯額墨池兩側各有一孔,插筆所用。硯四側線刻裝飾花紋。間有數竅,手指摳提所用。背深掏,刻銘文兩行:“會昌四年六月五日記。孫素敬硯瓦一□。”字看似率意刻劃,然結體行筆皆合法度。會昌,是唐武宗李炎的年號(公元841年~846年),會昌四年即公元844年。今天存世的唐代帶年款硯,鳳毛麟角。

此硯出自今河南商丘隋唐大運河碼頭遺址,為唐硯的標準器一種,硯史價值極高。

風字形石硯

吳笠谷

吳笠谷年代:遼

材質:石質

規格:20×12.5×8.125px

藏家:吳笠谷

硯出內蒙赤峰。硯面呈淌池風字,尚有唐代箕形硯的痕跡。四側鏤空半圓雕,前後兩側刻一對護法靈獸獅子,作正面蹲伏狀,齜牙裂嘴,猙獰可畏;左右兩側刻一對托座金剛力士,曲膝蹲踞,抬首側視,一手支地借力,一手作擎舉狀托起硯體,意態威猛,真力彌滿。

遼代建國之初便崇奉佛教,置佛教於國教的地位,所以在遼國境內佛教盛行,此硯亦一例證。此硯材質為黑沙岩,也是遼代石佛造像所經常採用的石料。

工藝上,此硯大刀闊斧,線條粗獷,尤其金剛力士,面部渾圓,形態扭曲誇張,神情生動有趣,真有“力拔山兮氣蓋世”之氣概,充分體現出契丹這個馬背民族粗獷豪放的草原文化特點。

南宋虞以良三足眉紋歙硯

吳笠谷

吳笠谷 吳笠谷

吳笠谷年代:南宋

材質:歙石

規格:30.6×19.3×2.9(cm)

藏家:吳笠谷

說明:硯長方,出土於浙江。縱向數道大眉紋通透,水銹斑斕,潤澤之氣逼人。背三足,前足一半鑿凹,當是喪葬習俗所致。刻隸書銘四行:“君有文章,作而芬芳。君有翰墨,吐而馨香。非石丈人,何以發揚?銘之者誰,曰虞仲房。”

銘者虞似良,字仲房,號橫溪真逸,祖籍浙江餘杭,遷台州黃岩。宋孝宗淳熙中為兵部郎官,終成都府路運判官。擅詩,尤工隸書,有《篆隸韻書》行於世。為南宋隸書大家。虞似良現存書跡,有其任福建泉州市舶提舉時所題刻的九日山祈風石刻,為海上絲綢之路的珍貴史跡。此硯隸書用筆細長遒勁,與虞書九日山祈風石刻字型及史載虞字“波磔皆長,而首尾加大”風格正相吻合。

龍尾名品,煌煌大材,辭華字精。宋名人硯存世罕少,可見此硯於硯史、書史價值之高,不喻而言。

平底風字湔墨點洮河硯

吳笠谷

吳笠谷年代:宋

材質:洮河石

規格:13.5×7.7×37.5px

藏家:吳笠谷

硯為洮河石所制。質細膩,扣之鏗然。色青碧,所謂“綠如春波”,含蓄沉穩。硯背數處不規則黑斑點,即洮河石中的名品“湔墨點”。其形略呈長方,前窄後寬,四側內斂,背平無覆手,此種硯式即南宋初《端溪硯譜》所記各種硯式中的一種――平底風字。硯池內墨銹斑駁,為實用之物。

據古文獻記載,洮河硯始自北宋中期。至南宋時,因戰亂等原因,洮河硯已不可多得,連皇室貴胄趙希鵠也感嘆:“雖知有洮硯,然目所未睹!”今日存世的宋代洮河硯真品,更是如鳳毛麟角。

許遇銘心經端硯

吳笠谷

吳笠谷年代:清

材質:端石

規格:18.8×12.3×3.4(cm)

藏家:吳笠谷

說明:硯為長方形,池刻夔紋邊。硯四側滿刻小楷《心經》,款“許遇”。背覆手內下部,線刻一梵僧樣貌出家人,抱膝作參禪狀。人物左上行書題:“片石孤雲窺色相,清池皓月印禪心。輪川。”

許遇(1650~1719),字不棄,號月溪,福建福州人。許友子,黃任舅父。順治間貢生,先後任河南陳留、江蘇長洲知縣。王士禎門人,擅詩,亦工畫松竹梅石。著有《紫藤花庵詩鈔》。

題銘者林在峨,字涪雲,號輪川,福建福州人。林佶三子。學述文鉅,才名動公卿。被大學士趙國麟目為國士。曾寓居蘇州,善作寫意作花卉。著有《硯史》十卷,為研究清代藏硯家的經典文獻。

“洪憲年制”款墨彩山水瓷硯

吳笠谷

吳笠谷年代:民國

材質:白瓷

規格:10×7.5×2.2(cm)

藏家:吳笠谷

硯風字式,前額似圭。桃形墨池。硯堂及子口露始,余皆施白釉。硯側墨彩細繪山水小景:近處坡坨洲渚,嘉樹垂蔭,左側漁家掃棹,右側釣叟垂鉤;遠處碧波萬頃,煙波浩淼。硯背正中署雙方框藍料楷書款“洪憲年制”。

袁世凱“洪憲復辟”時間之短,加上官窯瓷器燒制之精,這兩個因素使“洪憲瓷”成為民國瓷中引人注目的品種。但“洪憲瓷”的存在與否頗有爭議,相對主流的看法:“居仁堂制”款者真,“洪憲御製”、“洪憲年制”款者少數為真。

此硯造型別致,胎質純淨堅密,釉面勻潔瑩潤,繪工精緻,款字規整,為民國文房瓷中的雅玩上品。

學術成就

1、 硯學專著

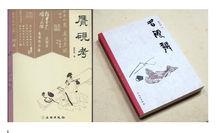

《贗硯考》、《名硯辨》。

《名硯辨》與《贗硯考》為姊妹書。《贗硯考》主要對偽品古名人硯的考證;《名硯辨》既有證偽,也有辯真,並包括對一些硯史爭議問題的辨析。與主題相關的古琴及印章等文房什物,亦附考於兩書各篇正文之後。

兩書作者吳笠谷先生為硯藝名家,通文史,擅書畫,以精製“文人硯”享譽中外硯林。多年來致力於收藏古硯,潛心研究硯文化,主張確立“硯學”概念,曾用近一年時間遍及南北考察各地硯坑近況,又先後赴全國各地訪察古硯不下百餘次,所撰兩書是吳先生多年研究“硯學”心血的結晶,能對一乾硯史問題作去偽存真,證本清源的考證,故兩書兼具學術性與實用價值。因作者考證嚴謹,眼光獨到,多有發前人所未能發的觀點,言今人不敢言的硯壇時弊,資深藏硯家也可從中受益良多;又有辨偽方法作為例說,且圖文並茂,初涉藏硯之道的愛好者更可從中汲取鑒硯、賞硯經驗。

吳笠谷

吳笠谷2、《確定“硯學”概念的意義》

該文為首倡“硯學”概念的學術論證,在硯文化史上具有里程碑式的學術意義。是在2011年10月北京政協禮堂“第二屆中華硯文化高峰論壇”上的演講文稿。該論壇由中華炎黃文化研究會和中華硯文化發展聯合會聯舉辦。亦收入《中華硯文化發展聯合會2012年活動文集》。

吳笠谷

吳笠谷笠谷致力硯學,其生活行跡,全以硯為中心延展開去。他客居京師多年,在這座藝術之都進德修業,廣交師友,而後又遊歷四方,遍訪古蹟名山,其故里徽州無論矣,其他如端州、青州、虢州、絳州、洮州、長安、洛下乃至產高麗紫石硯的韓國忠清北道丹陽郡……舉凡與硯、硯人、硯事有關之地,無不往訪駐足。因熱愛李義山,他親往沁陽,拜謁義山墓於夕陽荒野之中,執杯相酹,與心儀的古人會神交心。全國各地博物館及各地私家所藏名硯,他多所寓目、上手。語云:“讀萬卷書,行萬里路”,行腳僧般的遊歷,使他於書齋之外,收穫了另一辨硯之功——開闊的眼界。不僅硯台,其餘如書畫、玉器、古琴、宜壺等等,他也多加留意。讀《贗硯考》《名硯辨》兩書的附考,就可知他的視野之廣博。

――擇自《名硯辨》劉德水先生序文《妙伎成佳硯,奇緣會古人》

“所謂‘功夫在詩外’,硯藝的功夫也在硯外;作者的思想境界決定作品的藝術境界,因之,加強硯外的文化積累、藝術修養,更是硯雕家們應該求索的一個永恆的課題。”吳笠谷是這么認為同時也是這樣做的。

近些年,吳笠谷為探究硯學閉門苦索,國家圖書館的古籍館幾乎變成他的書房,凡館藏硯文化專著及與硯史相關的著述,被他檢閱殆遍。“坐館”既久,宛若孤雲野鶴,以致硯界同仁多稱其清高傲世、蹤影詭然。為請他制硯,有人竟然在網上發帖“尋找吳笠谷先生”。

――擇自《中華兒女》雜誌專訪文章《“鑽”硯人生,大師本色》

上世紀90年代,是吳笠谷破繭成蝶的開啟。他進京入中央美院深造,汲養豐富,眼界開闊;學成後在京發展,硯雕事業突飛猛進,精品層出;且將收入大部分用於收藏古硯,並遍覽古今硯文化的專著、著述,踏遍家鄉歙硯龍尾石諸坑以及全國各地端硯、紅絲硯諸硯產地,潛心研究,著書立說,辨偽析真,充當“硯學”先鋒。十年磨一劍,吳笠谷終成雕刻、收藏、研究的集大成者,圈內名頭響亮。

古代硯台玩家基本止步於藏硯,吳笠谷則不然,他不僅雕硯、藏硯,還研硯,有著強烈的文化使命感,成為倡導“硯學”學科概念的中國“硯學第一人”。

在2011年北京全國政協禮堂舉行的“第二屆中華硯文化高峰論壇”上,吳笠谷作了《確定“硯學”概念的意義》的主題發言,第一次提出將硯的學術研究明確定義為一個獨立學科——“硯學”,並系統地闡釋了“硯學”所包含的研究範圍,和確立“硯學”對於復興硯文化的歷史意義 ……從而成為開創“硯學”的奠基人。

學者劉德水在《名硯辨》序中評價說:在這兩部書里,笠谷的辨偽,始終是為了識真——倡導一種積極、健康的硯文化。對並無鐵證可定必偽的古名人硯,他首倡‘疑罪從無’的收藏觀。——這是一位飽含深情的硯學家對歷史、對文化的尊重!

——擇自《京華時報》專訪文章《雅樓斫石,硯林獨步》

名家評論

妙伎成佳硯,奇緣會古人

笠谷大師寓觀硯,背多刻昔賢,戲為一聯書之。己卯重陽張中行。

——已故國學大師張中行先生題贈對聯

魏晉風流,竹林逸格

笠谷先生刻《竹林七賢硯》,古樸生動,精微典雅,書以贊之。

——中國書法家協會副主席蘇士澍先生題詞

天下藝事,本出一源。繪畫、書法與硯雕三者之間相互影響,讓吳笠谷贏得“當代文人硯雕第一人”的美譽,佳績頻傳。

——《京華時報》專訪文章《雅樓斫石,硯林獨步》

吳笠谷先生,我認識他首先是與他的硯刻晤面,作品構圖清秀、典雅,尤其是人物比例合度,有別於其他,令人讚賞。吳君從三雕之鄉徽州走來,那片具有濃郁文化氣息的熱土哺育了他,成就了他的刀筆。後北上入中央美院學習繪畫,硯刻、繪畫相互影響,同功並進,步入佳境,正因為胸有才學,故出手不凡,創出佳績。

――擇自《名硯辨》蔡鴻茹女士序文《鐵筆生花,文心辨硯》

其時,笠谷不過一嶄露頭角的毛頭小子,(張中行)先生如此嘉許,我曾頗有疑問。先生說,笠谷所雕之硯,“有古風,有文人氣,不亞於顧二娘”。尤對其“秦淮八艷”硯,先生讚不絕口,還出示所藏三多侍妾“玉並女史”小硯給我,“你看看,笠谷的硯,絕不低於這個水平” 。後來,我在笠谷寓中曾見到一方,是“八艷硯”之一的李香君硯,紫端石,大僅如掌,扇面狀隨形,一面有火捺胭脂痕,恰似鮮血滴落所化,笠谷寥寥數刀,劃出扇骨,儼然一柄美人鮮血所染的桃花扇。另一面,精鐫李香君小像,旁刻題銘。天然造化,巧施人工,其才思之妙,令人嘆為觀止。張先生從不輕易許人,目睹此硯,方知老人“大師”云云,良有以也,絕非虛譽。

――擇自《名硯辨》劉德水先生序文《妙伎成佳硯,奇緣會古人》

人物訪問

雖然硯台的實用價值早已式微,但其作為一種傳統文化的載體,無疑乃是今人寄情養性的首選之一。領悟到硯道精髓的吳笠谷,不僅自己鑽研硯藝,還率先提出了“硯學”的概念,將實踐與理論研究相融合,互滲互透、相得益彰;並且開放自己的工作室,他力圖使硯文化這顆傳統文化的璀璨明珠重放光芒。

――擇自《京華時報》專訪文章《雅樓斫石,硯林獨步》

武警部隊原司令員吳雙戰上將到訪斫雲樓品硯賞畫

吳笠谷

吳笠谷吳笠谷先生在斫雲樓向湘潭大學校友會領導講述硯文化

吳笠谷

吳笠谷吳笠谷在斫雲樓接受中國教育電視台專訪

吳笠谷

吳笠谷