吐魯番泥木俑的題材和風格可分為3個時期:第1期,為晉至南北朝(公元3~6世紀初葉),即西晉屯田復置戊己校尉到高昌郡階段。俑多木製,極少泥制。題材有人、豬、牛、牛車、馬、駝、怪獸、鳥等。木俑用榫鉚結構,手法樸拙粗獷,多不施彩,但能表現胡漢各族的容貌、服飾和身份等特徵。第2期,為南北朝中期至初唐(公元6~7世紀中葉),即高昌王朝階段。木俑與泥俑並存,出現草俑。除第1期的題材外,普遍出現木鴨,木豬減少,出現各種儀仗俑。木俑施彩,製作趨於精整。第3期,為盛唐至中唐(公元7世紀中葉~8世紀中葉),即唐西州階段。彩繪木俑之外,彩繪泥塑俑大量出現,還有木骨彩塑絹衣俑和極少的面俑。題材有成組的儀仗、樂舞百戲、 打馬球、 勞動婦女以及高大的天王、武士、鎮墓獸、十二生肖、牽馬人牽駝人、馬、駝等。第2~3期之際是吐魯番泥木俑藝術的高峰,其中又以阿斯塔那張氏墓群出土者為最精美。俑的題材、安放位置,如儀仗俑放置於墓道南側的龕內,和內地基本相同。

從製作材料和方法看,吐魯番泥俑,國內罕見,面俑更為此地所獨有,而木、泥、 紙、絹並用,雕、塑、繪、縫兼施製成的俑,則是迄今發現中國最早的傀儡戲人物形象。這種傀儡人物的做法是:在木骨上敷泥塑出頭部,再施粉彩繪製成顏面和髮髻,木製軀幹(個別束草為軀幹),紙捻臂膀,穿著錦、絹縫製的衣裳。

吐魯番泥木俑的人物、動物形象,表現了地處絲綢之路東段要衝、中外文化交匯和各民族雜居的地方特色。阿斯塔那第 206號張雄夫婦合葬墓出土的木雕彩繪馬夫俑,高56厘米,頭戴回鶻族黠戛斯人的尖頂白氈帽,身穿暗紫色袷袍,是一個英俊誠樸的青年胡人形象。阿斯塔那第102、180、206、224號墓出土的多件高髻木骨繪彩泥塑絹衣女俑,均高約30厘米,容顏端麗而神態各異。阿斯塔那第366號墓出土的泥塑雙髻侍女頭像,高約8厘米,是一個天真的漢族少女形象。第16號墓出土的泥塑男童頭像,高約20厘米,為敦厚的漢族少年形象。阿斯塔那第 230號墓出土的泥塑淡彩單峰駝,高71.5厘米。第187號和第224號墓出土的兩匹彩繪泥塑馬,各高76和74厘米,都是高大雄駿的戰馬形象,前者威悍,後者輕捷。它們又都以常年馳騁瀚海形成體格清峻的特徵,有別於內地的馬俑。

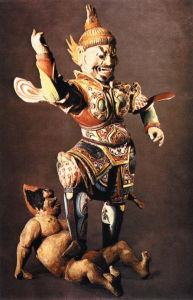

富於生活氣息和製作手法的即興性,是吐魯番泥木俑的又一藝術特色。不論粗獷精整,木俑大都鑿痕流暢洗鍊,即興削成,不務纖巧。如阿斯塔那第206號墓墓室出土的木雕彩繪騎馬俑10件,文官武士各半,高約33厘米,馬長24厘米,策馬行進,顧盼呼應,製作簡潔,神態自然。彩繪泥塑俑極少模製,多在墓室里就地塑繪,一氣呵成。阿斯塔那第201號墓出土的一組勞動婦女俑,高在9.7~16厘米之間,有簸糧、舂米、推磨、擀麵、烙餅等各種勞作,表現手法粗獷簡略,生活氣息濃郁。第336號墓出土的一組彩塑樂舞百戲俑,高在 5~10厘米之間,代面、尋、獅子舞和崑崙奴等。有的在亮相,有的取運動中的一剎那,塑出動勢又抓住關鍵性的細節,雖然大多手足殘缺,仍不失生動。同墓出土的泥塑鎮墓獸,高約70厘米,以獅子為母型,頭生雙角,四足偶蹄,合乎戰國以來鎮墓獸鹿角偶蹄的傳統,而結構嚴謹,手法簡練,怪誕中見真實。