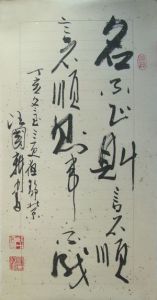

簡介

注音:míng bù zhèng zé yán bù shùn釋義:名:名分;順:合理。原指在名分上用詞不當,言語就不能順理成章。後多指說話要與自己的地位相稱,否則道理上就講不通。

示例:~,以此而求國民之效死恐後,於義終有未安。 ★鄒韜奮《抗戰以來·再談抗日各黨派對憲政的要求》

原文

出處:《論語·子路》:“名不正則言不順,言不順則事不成。”子曰:野哉!由也!君子於其所不知,蓋闕如也。名不正,則言不順;言不順,則事不成;事不成,則禮樂不興;禮樂不興,則刑罰不中;刑罰不中,則民無所措手足。故君子名之必可言也,言之必可行也,君子於其言,無所苟而已矣。

譯文

翻譯:孔子說:“仲由,真粗野啊。君子對於他所不知道的事情,總是抱持存疑的態度。名分不正,說起話來就不順當合理,說話不順當合理,事情就辦不成。事情辦不成,禮樂也就不能興盛。禮樂不能興盛,刑罰的執行就不會得當。刑罰不得當,百姓就不知怎么辦好。所以君子一定要定下一個名分,必須能夠說得明白,說出來一定能夠行得通。君子對於自己的言行,是從不馬馬虎虎對待的。”

評價

孔子講到了正名的重要性,並推導出了名不正的一系列後果。名正才能言順。所謂不在其位,不謀其政,如果你要想做一件事,可是這件事本來不屬於你管,或者說你還沒有取得管的權力,要想取得大家的信任,能順利辦好事就很不容易。比如說你要組織一個學生活動,這些學生為什麼會服從你的組織和領導?要么組織賦予了你職位權力,要么你得到了廣大學生的支持(領導權力)。而這兩個都需要正名的:前者是上級和組織賦予你的,後者是下級和廣大成員賦予你的。如果名不正,別人為什麼會甘心讓你去領導?他們必然會不服,會在活動的過程中表現出消極的態度甚至設定很多障礙(或許他們的目的並不是想組織事情的真正目的的達到,而只是意氣用事的反對你,他們或許處於完全的無意識狀態),加大活動組織和事情處理的難度。

在人生眾多的經緯線中要找到自己恰當的定位,才會合理的發展自己,才會有所成就!當你的思路處於混亂的時候,首先就要“正名”,名分確定了,則其他事情就迎刃而解了!