結構

依山的吊角樓,在平地上用木柱撐起分上下兩層,節約土地,造價較廉;上層通風、乾燥、防潮,是居室;下層是豬牛欄圈或用來堆放雜物。房屋規模一般人家為一棟4排扇3間屋或6排扇5間屋,中等人家5柱2騎、5柱4騎,大戶人家則7柱4騎、四合天井大院。4排扇3間屋結構者,中間為堂屋,左右兩邊稱為饒間,作居住、做飯之用。饒間以中柱為界分為兩半,前面作火炕,後面作臥室。吊腳樓上有繞樓的曲廊,曲廊還配有欄桿。

有的吊腳樓為三層建築,除了屋頂蓋瓦以外,上上下下全部用杉木建造。屋柱用大杉木鑿眼,柱與柱之間用大小不一的杉木斜穿直套連在一起,儘管不用一個鐵釘也十分堅固。房子四周還有吊樓,樓檐翹角上翻如展翼欲飛。房子四壁用杉木板開槽密鑲,講究的里里外外都塗上桐油又乾淨又亮堂。底層不宜住人,是用來飼養家禽,放置農具和重物的。

第二層是飲食起居的地方,內設臥室,外人一般都不入內。臥室的外面是堂屋,那裡設有火塘,一家人就圍著火塘吃飯,這裡寬敞方便。由於有窗,所以明亮,光線充足通風也好,家人多在此做手工活和休息,也是接待客人的地方。堂屋的另一側有一道與其相連的寬寬的走廊,廊外設有半人高的欄桿,內有一大排長凳,家人常居於此休息,節日期間媽媽也是在此打扮女兒。第三層透風乾燥,十分寬敞,除作居室外,還隔出小間用作儲糧和存物。

形式

吊腳樓的形式多種多樣,其類型有以下幾種:

單吊式

這是最普遍的一種形式,有人稱之為"一頭吊"或"鑰匙頭"。它的特點是,只正屋一邊的廂房伸出懸空,下面用木柱相撐。

雙吊式

又稱為"雙頭吊"或"撮箕口",它是單吊式的發展,即在正房的兩頭皆有吊出的廂房。單吊式和雙吊式並不以地域的不同而形成,主要看經濟條件和家庭需要而定,單吊式和雙吊式常常共處一地。

四合水式

這種形式的吊腳樓又是在雙吊式的基礎上發展起來的,它的特點是,將正屋兩頭廂房吊腳樓部分的上部連成一體,形成一個四合院。兩廂房的樓下即為大門,這種四合院進大門後還必須上幾步石階,才能進到正屋。

二屋吊式

這種形式是在單吊和雙吊的基礎上發展起來的,即在一般吊腳樓上再加一層。單吊雙吊均適用。平地起吊式,這種形式的吊腳樓也是在單吊的基礎上發展起來的,單吊、雙吊皆有。它的主要特徵是,建在平壩中,按地形本不需要吊腳,卻偏偏將廂房抬起,用木柱支撐。支撐用木柱所落地面和正屋地面平齊,使廂房高於正屋。

文化內涵

當承載在傳統建築上的大量地緣特徵和文化記憶,被鋼筋混凝土的現代建築毫不留情抹去的時候,我們已經很難像過去那樣,通過觀察一個地方的建築物,來判斷出它所處的地理和文化區域。然而,吊腳樓,這種古老的乾欄式建築,至今仍在被包括苗族在內的廣大西南少數民族人民所廣泛使用。

吊腳樓是中國西南地區的古老建築,最原始的雛形是一種乾欄式民居。當人類的記憶尚處於模糊不清的原始時代的時候,有巢氏創造的吊腳樓就作為最古老的民居登上了歷史舞台。它臨水而立、依山而築,採集青山綠水的靈氣,與大自然渾然一體。 吊腳樓是建築群中的小家碧玉,小巧精緻,清秀端莊,古樸之中呈現出契合大自然的大美。它是一個令人忘俗的所在,散發著生命的真純,沒有一絲喧囂與浮華。身臨其境,俗世的煩惱會煙消雲散,困頓的胸懷會爽然而釋。如果對大城市的奢華和浮躁感到厭惡,應該切身地去體驗吊腳樓所呈現的“天人合一”的美妙境界。

泛舟靜靜流淌的江水中,欣賞兩岸錯落有致而鱗次櫛比的吊腳樓,每個人心裡都會生出莫名的感動——這是人類和大自然和諧相處而創造的傑作,時光賦予了她豐富的人文內涵和濃厚的歷史氣息。吊腳樓網的寓意就是來自這裡的

吊腳樓有著豐厚的文化內涵,除具有土家族民居建築注重龍脈,依勢而建和人神共處的神化現象外,還有著十分突出的空間宇宙化觀念。土家族的吊腳樓不僅單方面處於宇宙自然的懷抱中,宇宙也同時處於宇宙自然的懷抱之中。這種容納宇宙的空間觀念在土家族上樑儀式歌中表現得十分明顯:"上一步,望寶梁,一輪太極在中央,一元行始呈瑞祥。上二步,喜洋洋,'乾坤'二字在兩旁,日月成雙永世享…….。"這裡的"乾坤"、"日月"代表著宇宙。從某種意義上來說,土家族吊腳樓在其主觀上與宇宙變得更接近,更親密,從而使房屋、人與宇宙渾然一體,密不可分。

苗族、土家族多居住在山區,坡度較大。建房時都喜歡建造有古色古香的吊腳樓。這種吊腳樓,飛檐翹角,三面有走廊,懸出木質欄桿。欄桿上雕有萬字塔、喜子格、亞字格、四方格等象徵吉祥如意的圖案。

懸柱有八棱形、四方形、底斷常雕繡球,金爪等各種形體。吊角樓一般兩層,樓上樓下鋪樓板,樓上開有窗戶,通風向陽。窗欞刻有雙鳳朝陽,喜鵲嗓梅,獅子滾球以及牡丹、茶花、菊花等各種花草,古樸雅秀,既美觀又實用,很有民族住房的特色。到過苗鄉土寨的外地人說:“苗香美”,、“土鄉美”,美就美在吊腳樓。 可是,在沱江邊上的吊腳樓,卻另有一種形式和情趣。

清澈的沱江水從城中穿流而過,青如羅帶,宛如恬靜的淑女。吊腳樓懸於沿河兩岸,根根木柱撐起一棟棟小巧玲瓏的房子,撐起了一個個甜蜜溫暖的家庭。

這種吊腳樓,依山榜水,沿江連綿不斷。從那視窗閃過的張張笑臉,又不禁是要想起沈從文筆下黃昏薄暮中的吊角樓的風姿。入夜那臨江窗戶中燈光像星星在水上閃爍,那一座座吊角樓倒映在清流之中,宛若水下龍宮,十分清晰。白天那擠滿沿河的浣衣女,把河水弄起陣陣漪漣,悠悠的盪開去,卻象一抹一抹會心的 微笑,河在兩岸的掩映中更加清冽,碧綠。吊角樓在古亭樓閣,新式建築交相輝映之下,更加多彩多姿。還有斑鳩在河洲覓食,丁丁雀低翔高飛,更為吊腳樓添錦增色。

吊腳樓還是吊角樓

《現代漢語小詞典》,在“吊”字中,有“吊腳樓”詞條,沒有“吊角樓”。在湘西、鄂西、貴州地區的苗族、壯族、布依族、侗族、水族等也都有吊腳樓。吊腳樓多依山就勢而建,一半懸空,用木柱支撐,這些支撐的木柱就是樓的“腳”了,也正因這“腳”,所以稱“吊腳”。吊腳樓屬於乾欄式建築,但與一般所指乾欄有所不同。乾欄應該全部懸空的,如傣家的竹樓。而吊腳樓是一半懸空的,所以稱它為半乾欄式建築。中央電視台2008年錄製的文化節目《心靈的居所-吊腳樓》,視頻的字幕就是吊腳樓。所以本詞條 “吊腳樓”寫成“吊角樓”是中文的一個悲劇!

吊角樓

吊角樓苗族吊腳樓

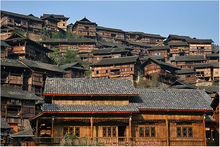

吊腳樓是苗族傳統建築,是中國南方特有的古老建築形式,樓上住人,樓下架空,被現代建築學家認為是最佳的生態建築形式。吊腳樓是苗鄉的建築一絕,它依山傍水,鱗次櫛比,層疊而上。

吊腳樓的形成有歷史的原因,也有自然的原因。據建築學家說,苗族吊腳樓是乾欄式建築在山地條件下富有特色的創造,屬於歇山式穿斗挑梁木架乾欄式樓房。從歷史來看,苗族的建築文化可以追溯到上古時期。苗族祖先蚩尤所在的九黎部落集團肇始於環太湖地區,他們參與了環太湖地區河姆渡文化和良渚文化的創造。河姆渡文化和良渚文化的考古發現證實了苗族先民的民居就是乾欄式建築。

這些充滿了苗族藝術意象的吊腳木樓,給苗族人民艱辛的生活提供了永恆的生命激情。

修建吊腳木樓的地基必須是把斜坡挖成上下兩層;每層進深各為6尺多,各層面積約100平方米。上下兩層相差約4尺多,層與層之間的山壁和外層山體用石頭砌成保坎。建房時,將前排落地房柱擱置在下層地基上,最外層不落地房柱與上層外伸出地基的樓板持平,形成懸空吊腳,上下地基之間的空間就成為吊腳樓的底層,這就是所謂的“天平地不平”的吊腳樓特點。吊腳樓採用穿斗式結構,每排房柱5 至7根不等,在柱子之間用瓜或枋穿連,組成牢固的網路結構。中柱一定要用楓木,因為楓樹是苗族的生命圖騰樹,是象徵祖先靈魂的聖樹。

按傳統,祖宗聖靈的神龕要設在二樓的中柱腳。苗族人民認為在吊腳樓里有祖先的聖靈日夜庇蔭,闔家方能興旺發達,人人皆可健康平安。樓的板壁用刨光的杉木板封裝。每間的窗欞子用木條拼成形狀不同的圖案。各間的房門均為獨扇,惟有堂屋大門為兩扇。富裕人家還在大門上刻有龍鳳浮雕。大門上方,兩頭安裝有兩個門當木雕,門當的另一頭成牛角,俗稱“打門錘”。

大多數吊腳樓在二樓地基外架上懸空的走廊,作為進大門的通道。堂屋外的懸空走廊,安裝有獨特的s形曲欄靠椅,苗語叫“嘎息”(ghab xil),民間有一美稱叫“美人靠”,這是因為姑娘們常在此挑花刺繡,向外展示風姿而得名。其實“嘎息”還用作一家人勞累過後休閒小憩、納涼觀景、講述傳承苗族神話和遷徙歷史,以及演唱《苗族古歌》、“嘎百福歌”的多功能涼台。

吊腳樓一般以三間四立帖或三間兩偏廈為基礎,一般分為三層,底層都用作家畜和家禽的欄圈,以及用來擱置農具雜物等東西。中層住人,正中間為堂屋,堂屋兩側的立帖要加柱,樓板加厚;因為這是家庭的主要活動空間,也是宴會賓客笙歌舞蹈的場所。有少數人家在正對大門的板壁上安放有祖宗聖靈的神龕。神聖的家庭祭祖活動就在堂屋進行,一般情況下,左右側房作為臥室和客房。三樓多用半存放糧食和種子,是一家人的倉庫;如果人口多,也裝隔出住人的臥室。廚房安置在偏廈里。建築的空間分割組合,以祖宗聖靈神龕所在的房間為核心,再向外延伸輻射。家庭成員在這樣的空間組合下生活,無形中便被祖宗聖靈所在的堂屋的空間引力所凝聚,從而為家庭的團結增強了親和力。祖先崇拜的苗族傳統宗教,在吊腳樓的民居建築上被充分完美的體現出來了。