簡介

古蹟山莊

古蹟山莊爨(cuan)底下村又名“古蹟山莊”,已有400多年的歷史。現仍保存著500間70餘套明清時代的四合院民居。是中國保留較完整的山村古建築群之一,是門頭溝區重點文物保護單位。村分上下兩層,看似古堡又似山城,高低錯落,線條清晰,坐北朝南,布局合理,結構嚴謹,建築藝術高超,頗具特色,被稱為北京地區的“布達拉宮”。

川底下村原名爨底下。爨字解釋為用於燒火做飯的灶,因該村形狀如灶台,因故得名。它位於北京市西90多公里的門頭溝齋堂鎮的西北。沿109國道西行,過齋堂水庫大壩,有一鄉村柏油路,沿路婉蜒而行即可到達。

古道旁、夕陽下,人們開發了這一文化遺產。聰明的川底下人,走出了塵封的老村,用先人的勞動成果,使這顆古道明珠重新閃爍著光輝。

景區

古蹟山莊

古蹟山莊古蹟山莊落座北朝南,北靠龍頭浸水,面對金蟾望月和威虎鎮山,還有神龜嘯天、蝙蝠獻福、一線天、花仙池、老龍頭、老龍窩、神駒蹄窩、牛頭山、抗日國小遺址、九柏九石陣,京西故道遺址等自然景觀。

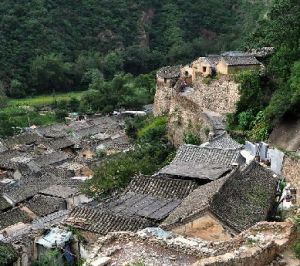

鐵別是70套四合院,主次分明,青磚灰瓦,玉階雕梁,硬木家俱,古色古香。中國封建等級制度在這塊古老的建築群落中得到淋漓盡致的體現。全村統一構思,各成單元,並配有防汛、照明、防盜設施。四合院內充分利用空間,設計獨具匠心,門樓等級嚴格,影壁構思巧妙,磚雕、木雕、石雕、刀法樸拙;頌詞、壁畫、楹聯俊秀典雅。

特色

古蹟山莊

古蹟山莊這裡高低錯落,看似古堡又似山城,完全用彩色石板鋪成的小巷,曲徑通幽,是拍攝電視劇、電影的天然基地。曾有多部影視作品在這裡拍攝。

這裡民風純樸,熱情好客,土特產品、山野菜也非常豐富。

一所所院落各具特色,院落之間受地勢影響,有別於市內四合院的格局,一進院和二進院需拾級而上,有峰迴路轉之感。

各座小院既不失城市四合院的華麗,又與眾不同,它們明顯地帶有鄉村特色,因此在建築上巧奪天工。有的院內砌有地窯,以儲存什物;有的在台階下建有狗窩,為了守家護院;有的門旁設有貓洞以便家貓出行。

該村與眾不同之處還在於,它反映出各個歷史時期的痕跡。院內有同治年間的喜報,也有“捍衛無產階級文化大革命勝利果實”的標語,還有“只生一個好”的計畫生育口號,小小山村使人們產生對不同時代的回憶。

文化

古蹟山莊

古蹟山莊高山出俊鳥,偏辟的山村有著豐厚的文化底蘊,村長就是這樣一位有卓識的人,他在村口寫下幾句概括該村特色的詩:神龜嘯天臥虎峰,山邊有座蝙蝠形。九百九石疊村落,東山之巔三尊神。福祿壽星照古樹,筆峰朝外出官人。上具川頭涌財至,下有門插鎖金門。

山村的環境優美秀麗,山水潺潺,曲折迴繞。隨山而入,逐漸開闊,初春這裡山桃盛開,楊柳抽綠,靜靜的絕無城市的喧鬧。夏季蟬鳴鳥叫,透著層層薄霧,朦朧之中隱隱看到四周的群山。有的像神龜仰頭嘯天之狀;有的像威虎鎖山;有的像蝙蝠欲飛;有的像金蟾望月;有的像筆狀直插雲天。一些遠見卓識的導演們看中了此地,把它當做外景地,給人們拍下了許多難忘的鏡頭。

川底下屬清水河流域,自然植被好。山村的建築別具一格,川底下村依山而建逐級升高,高低錯落似古城堡,又似山城,被稱為北京地區的“布達拉宮”。它既有北京城內四合院的風韻,又有山村小巷的風光。沿當地特產的紫石鋪成的小路穿街走巷,一座座小院古樸典雅,它以兩邊的山石為牆,巧妙地利用地勢,使院落布局緊湊而不拘謹,既不失大院的氣魄,又顯得小巧精緻。這些四合院多為清代所建,又有明代的風格。磚木結構的坎牆上覆灰色小瓦,門楣上雕著各種花卉,有菱子花、燈籠花、萬字不到頭等各種圖案。門樓、影壁雕工細膩,雕有喜鵲登枝,松鶴延年,門前石階有抱鼓石,進門有大塊青石,或紫石,取平步青雲,紫氣東來之意。

歷史

古蹟山莊

古蹟山莊這裡是北京通往陝、晉和口外的要塞,繁華一時;這裡曾是兵家必爭之地,飛揚著八路軍打擊日寇,保衛家鄉的炮火硝煙。經歷了數百年滄桑巨變的爨底下村,依舊保持了居民原始的風貌――明清古居。

爨底下全村都為韓姓,據村里“祖先堂”記載,韓姓是第一世族韓福金、韓福銀、韓福倉之後裔。排列輩分為:福、景、自、守、玉、有、明、萬、宏、思、義、巨、曉、懷、孟、永、茂、廣、連、文,共20輩,現已繁衍至17輩。

古村的發展得益於明正德十四年(1519)修建的古驛道,它是通往河北、山西、內蒙古的必經之路,因此既是重要的軍事通道,又是對外交流與發展的商旅之路,為村落的經濟發展打下了良好的基礎,村落環境與70餘套靈巧、精良的山地四合院,正是古山村當時經濟繁榮發達的象徵。古村重視宗族、血緣的維繫,在推崇愛家愛國思想和倫理道德規範村民行為的教化下,村民有一定的文化素質,歷來有報國獻身精神,至今村中還保存有韓家子弟在中日甲午海戰中的立功喜報。村民對國家有著熾熱樸實的愛。

日本侵略者入侵家園時,僅有108戶的村莊,就有70餘名青年參軍,其中34名青年為國捐軀,另有30多人隨軍南征北戰,展示了村民愛家、愛國的民族精神和事跡。解放後,由於豐沙線鐵路和109國道的開通,使古山村失去了古驛道商品交易及客棧的地位,從商旅必經之地轉為發展農業生產為主的小山村。

爨底下經歷了各個歷史時期的發展歷程,村內至今仍保留著不同歷史時期的標語,成為歷史的遺存。20世紀80年代處於封閉貧窮的山村,大量青年外出求知、安家,村內只剩13戶人家,30多人,至此古山村失去了昔日的輝煌。也正是因經濟的衰退,村民無力建造新房的特殊情況,卻保留了古村原始風貌和融於自然的田園環境,保留了一處具有珍貴歷史文物價值的古村落,它已成為京西具有文物保護價值和旅遊開發價值的人文資源。

古村群山環抱布局隨地形高低變化依山而建,在以龍頭山為中心的南北中軸線控制下,將76座精巧玲瓏的四合院民居,隨山勢高低變化,分上下兩層,呈扇形向下延展,以放射形態靈活布局在有限的基地上,建築布局嚴謹和諧,變化有序。村落的整體布置形似“元寶”,氣勢宏偉。

傳說

古蹟山莊

古蹟山莊山村的傳說生動而感人。古老的山村現在有四十多人,全村所有人家都姓韓,共繁衍了十七代。當問起他們的祖先來自何處時,他們會向人們訴說一段段生動的故事。“問我祖先何處來,山西洪洞大槐樹。問我老家在哪裡,大槐樹下老鴰窩”。這句民謠數百年來婦孺皆知,川底下村人講起,從山西移民時大家仍有縈懷之情。

元未明初,因不斷有農民起義爆發,他們和統治者的鬥爭,使山東、河北、河南等地的人口減少,土地荒蕪。明政權建立後,為了鞏固政權,恢復耕作,合併州縣,在民間實行移民墾荒政策。明朝洪武移民,永樂遷民,兩次重大遷移長達半個世紀。當時中原戰事頻繁,人口銳減,而山西卻風調雨順,人丁興旺。明政府把農民從人多田少的地方,移到人少地廣的地方。山西當時人口有400餘萬,因此,明代開始從山西向河北、河南、山東移民。洪洞縣地處要道,這裡就成為移民的中心。上述的民謠就是以此為背景而產生的,川底下村的祖先們就來自洪洞縣。

大槐樹在洪洞縣城北二里,當年這裡有驛道從樹下通過,明初移民時要在此“憑照川資”,大槐樹下就成了移民薈萃之所。由於大槐樹上有一老鴰窩,大槐樹和老鴰窩就成了移民們惜別家鄉的標誌。據說,這棵老槐樹早已不存在,但是,它繁衍而生的第三代古槐樹仍枝葉茂盛。現在這種尋根問祖的遺風仍世代相傳,每年都有華僑飄洋過海在此抒發自己的思鄉之情。

據說,北方人常將小便說成“解手”,這一詞也來源於這段故事。明成祖朱棣派劉伯溫到山西移民,由於人們故土難離,不願遠離家鄉,劉伯溫就想出一計說:“凡是不願走的人就到大槐樹下集合”,於是大多數人都集中到大槐樹下。他又馬上派士兵將這些人用繩捆住手,讓人們一排排從山西遷往北京。因為路途遙遠,移民們要不斷解大小便,他們在解大小便時就要喊士兵,把用繩捆住的手解開。沿途就不斷喊出“解手”的聲音,因此,“解手”即是大小便,這句話一直流傳至今。

旅遊

山村還是值得人們懷念的地方,它和附近的齋堂、馬欄都是抗日根據地,現在川底下雖有500多間民宅,但是大部分空閒著。以前這裡人丁興旺,在抗日時期,這個村有70多青年參加了革命,其中34人為人民的解放事業而獻身。因此,全村至今沒有這個年齡段的人。

隨著歲月的流逝,居住在這古老山村的人越來越少了。但它給我們留下的寶貴遺產,卻吸引著參觀的人們。

傳承意義

該村依山而建,高低錯落,線條清晰,紫石和青石鋪就的小徑曲折迴繞,頗具江南風格,又有世外桃源之感。

交通

古蹟山莊

古蹟山莊路線:蘋果園乘326路、展覽路乘336路至河灘,換乘至爨底下村的汽車。駕車可從五孔橋上阜石路到門頭溝,再沿109國道到河灘車站有路標。

公交:蘋果園捷運口向西150米,乘坐直達爨底下村的929支線公車。每天往返兩班,早上7:30,中午12:40,從蘋果園至爨底下上車請與乘務員確認。上午10:30,下午15:30,從爨底下至蘋果園。黃金周有加車。

自駕車:從長安街、阜石路、蓮石路驅車上109國道,從門頭溝雙峪環島向北往靈山方向,直行到丁字路口(看到城子國小),右拐靈山方向石擔路,過鐵路橋下距爨柏景區還有64公里,直行至擔禮路口直行靈山方向,下葦甸路口右拐盤山公路(大巴禁行)左拐平緩山路,都可行至安家莊,直行靈山方向,過雁翅到芹峪口左拐靈山方向,直行到齋堂鎮看到水庫大壩右拐到爨柏景區路口,右拐下國道直行1公里到景區售票處,購票進入爨柏景區,一公里到黃嶺西村,一公里到雙石頭村,三公里到爨底下村,八公里到柏峪村。

貼士

古蹟山莊

古蹟山莊來歷

此地為京西韓氏家族聚居之地。 爨底下村位於京西山區深山峽谷中。川底下村現保存著500間、70餘套明清時代的四合院民居。整個村莊保留著比較完整的古代建築群,坐落在北側緩坡之上,依山而建,層層升高,村上一條蜿蜒東西走向的紫石、青石砌成的小巷,看去幽雅漂亮。村分上下兩層,高低錯落線條清晰,被稱為北京地區的“布達拉宮”。

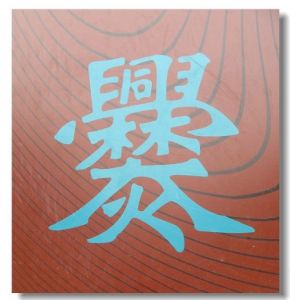

在村口,有一塊一人多高的黃色花崗岩,巨大的“爨”字書寫其上。“爨”(cuàn)的解釋:1、燒火做飯;2、姓;3、灶。

巨石背後說明

“爨底下村”是因為處在明代軍事隘口“爨里安口”下方,故得此名。

當地村民另有一說:爨底下村居民全部是明初山西“韓”姓移民的後代,因韓與寒同音,寒者,乃貧窮之態,寒姓祖先為使本族能發跡,能富足,便給這個村子起名叫“爨底下”。為使這個難寫難認的“爨”字讓別人認識和理解,他們編了一個順口溜:“興字頭,林字腰,大字下面架火燒”。取其“大火燒二木,韓姓也興旺”之意。

全村都姓韓,據村里“祖先堂”記載:本村為第一世族韓甫金、韓甫銀、韓甫倉哥仨的後裔,並記有本村韓門二十代輩分,排列輩分為“福、景、自、守、玉、有、明、(奉)、萬、宏、思、義、巨、曉、懷、孟、永、茂、廣、連、文”二十輩分,雍正年間前後為“玉”字輩,現村中70歲左右的老人基本都是“曉”字輩,現已傳到“茂”字輩。

北京市的旅遊景點

| 北京,是中國的首都,是一座就有悠久歷史的文化名城,本任務主要包括部分旅遊景點的介紹。 |