起源傳說

古藺花燈的表演

古藺花燈的表演有關古藺花燈的起始,在其唱詞中有這樣的敘述 :“燈從唐朝起,燈從唐朝興,唐朝興起而今,皇母娘娘害眼病,許下三十六盞燈,十二盞上天變成紫微星,十二盞下地化做五穀燈,十二盞留在民間為花燈。”“武宣王(宋仁宗之弟)鬧花燈,搶去妻子羅慧英,搶去妻子羅小姐,包爺抬頭把冤申,包爺抬頭冤申了,萬古流傳到如今。” 按此推斷,古藺花燈源於唐宋,據今已有上千年的歷史。

據清光緒三十三年(1907年)《續修敘永、永寧廳縣合志·民風》記載:“正月初八日始,各街豎燈桿下搭燈棚,蕭鼓喧闐,遊人如蟻,十二至十五夜,加以龍燈、獅燈花燈,謂之鬧元宵。”可見,古藺花燈有史籍記載也有上百年的歷史。

又據《古藺縣誌》記載:清代中葉,古藺花燈已盛行民間,俗稱“扭扭燈”,每年正月初二至十八,村寨各路燈棚走街串巷“耍花燈,賀新年”,說唱吉祥,祝福平安,感恩天地,歌頌愛情,傳播公德。

另據古藺縣丹桂區本口鄉燈首牟道睛介紹:“牟家燈班的花燈,是一個從赤水縣來的名叫馬增堂的民間藝人傳授的,家傳至今,能說出名和姓的已有五代人”。以此口碑推算,古藺花燈至少也有百餘年歷史。

花燈內容

表演角色

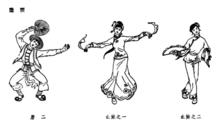

古藺花燈的表演者主要是一男(“唐二”)、一女(“么妹”),么妹由男子扮演,民間稱為“童子扮么妹”,另外還有一詼諧的丑角。謂之“打岔老者”,在節目中穿梭逗趣。

表演服飾

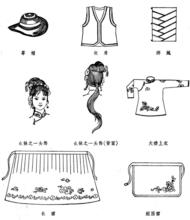

古藺花燈表演服飾

古藺花燈表演服飾唐二

戴草帽,穿淺藍色鑲白邊中式對襟上衣、中式長褲,系紅綢腰帶,外套淺黃色鑲黑邊坎肩,扎綁腿,穿草鞋。

么妹

梳雲髻,髻圍插花,束長發,戴銀耳環、銀手鐲,穿粉紅色繡花大襟上衣、繡花長裙、大紅繡花鞋。

梳獨辮,頭左倆插一朵紅色絹花,戴耳環,穿粉紅色大襟上衣,淺藍色中長款,系深藍色蠟染白花鑲白邊短圍裙,穿黑色布鞋。

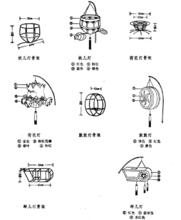

表演道具

古藺花燈在表演過程中,一般會用到摺扇、蒲扇、拂塵、方巾、長方巾、牌燈、八面燈、蓮檯燈、桃兒燈、荷花燈、鼓鼓燈、蟬兒燈等道具,主要以各種燈為主,各種道具的運用和動作手法皆有不同。

表演音樂

古藺花燈中的道具

古藺花燈中的道具古藺花燈的音樂旋律優美、節奏鮮明,融入民歌、山歌、小調、戲曲等元素, 曲調優美動聽,粗獷豪放,形成了獨特的風格。台上領唱,台下幫腔,演員與觀眾互相交流,融為一體,形成台上台下互相呼應的熱鬧場面。

音樂曲調短小精幹,多為一段體的上下旬結構。在主要唱詞後面有豐富的襯瀏,民問稱為“須子”,無論表演什麼節目,“須子”可任意採用,稱為“九轉卜三腔”,使花燈歌舞生活氣息更加濃郁。花燈歌舞以馬鑼、鈸、大鑼、堂鼓等打擊樂器為主要伴奏,舞蹈的主要動作和雙人造型,都在鑼鼓聲中進行,而鑼鼓又是隨著表演者的情緒變化,敲擊出輕重緩急的節奏,鑼鼓點和舞蹈緊密配合,融為一體。建國後,專業和業餘舞蹈工作者,頻頻地來到己i藺偏僻山區,進行蒐集、整理、加工。

表演流程

古藺花燈表演圖片

古藺花燈表演圖片古藺花燈程式複雜,包括起燈、罷燈外、過路燈、插燈等程式。

古藺花燈在年前便開始“備燈”(組織隊伍、準備樂器、服裝、道具等),然後“擇期”。一般從正月初二“起燈”,燈班在第一場表演的人家進行參神、辭神(花燈班子都要供奉“燈神”)。在每年第一場表演前,先要舉行參拜燈神和辭別燈神外出表演的儀式)的儀式後,便開始走村串戶,唱春燈、賀新年,喜慶活動一直延續至正月十五。這天,各燈班要回到第一場表演的人家,舉行“罷燈”儀式。儀式是從“參神”開始,然後“翻摺子”,即將該燈班從當年起燈始,所有演過的節目,選擇其中片段連線起來表演一次,接著“辭神”。儀式進行完畢,燈班敲鑼打鼓離開主家,至村外河邊,將所扎的各式彩燈焚燒,謂之“送燈歸天”,一年一度的花燈活動方告結束。

古藺花燈花燈的造型

古藺花燈花燈的造型古藺花燈只在春節期間活動,且有一套傳統的表演程式。 表演前,提燈燈師舉著圓形、菱形、梯形等各式彩燈。站在場地後方成半圓形,另一燈師(一般為燈首)舉著寫有“花燈奉賀”字樣的長方形牌燈,站在台後中央,手執缽、堂鼓、馬鑼、大鑼的樂師們,在牌燈前就坐。準備就緒後,先由“極子”(有時由唐二或打岔老者扮演)上場,說四言八句吉利話,也叫“開財門”,然後請么妹出場開始表演。節目的內容有“賀年祝福”、“贊勤斥懶”以及傳播公理公德等,但主要表現的內容則是山區男女之間純樸的愛情。如花燈歌舞《乾妹出嫁》中唱道:“一把鋤頭二面快喲,做些莊稼逗人愛;蘇二姐有心跟倒我喲,黃瓜茄子吃不完”。生活氣息濃郁,感情質樸無華。每唱完一句歌詞,眾燈師以至看燈的觀眾,都要附合著唱一句襯詞,形成台上表演台下呼應的熱鬧場面。在唱歌詞時,表演者動作比較單一,主要是隨唱詞的內容,男女相對做一些象徵性的比劃,而基本動作和各種雙人造型,則是在每句襯詞後的鑼鼓聲中出現。在鑼鼓聲中,表演者先做一至二個基本動作,然後在每一次鑼鼓點的最後幾小節,唐二和么妹做出許多不同的雙人造型,如“犀牛望月”、“鴛鴦展翅”、“盤根錯節”、“膝上栽花”、“觀音坐蓮台”等。每表演完一個節目,由主人繼續要求表演其它的段子。每場演出節目的多少,均視環境情緒以及主人款待的程式而定。演出完畢,主人贈以“利市”(酬金),整個表演程式結束。

藝術特點

綜合概述

古藺地處川、滇、黔三省交匯處,是一個少數民族雜居地,境內26個民族和諧相處,共同發展。漢族民間舞蹈的古藺花燈,使得居住於此的彝、苗等民族及黔北的仁懷、赤水、金沙、畢節、習水等地對此漢族舞蹈予以傳習。伴隨著民俗節慶活動,以“燈班”為組織,以雙人對舞的形式,集地域漢族舞蹈、音樂、戲劇、說唱、文學、美術等多種文化為一體。古藺花燈基本為雙人對舞形式,其豐富的舞步與各種造型具有極高的舞蹈技巧性。

造型特點

古藺花燈的各類造型則都冠以名字,如觀音坐蓮台、龍鳳翻身、蛤蟆曬肚、盤根錯節、鴛鴦展翅、犀牛望月、膝上栽花、日月相印、金龍抱柱等。

隊形特點

古藺花燈的演出是在“堂屋”或院壩進行的。由於演出場地的限制,花燈動作幅度較小,一般沒有大的跳躍或翻騰,隊形也無多大變化,多是原地邊唱邊扭或二人擦身交換位置。舞蹈步伐以“十字步”、“花綁歩”、“矮子歩”為主,並按“繞盤架”、“三穿花”的隊形流動。

動作特點

古藺花燈在唱歌詞時,舞蹈動作比較單一,主要是隨唱詞的內容,男女相對做一些象徵性的動作,而基本動作與各種雙人造型,則是在鑼鼓聲中表演。舞蹈中的基本動作有“梭銅盤”(唐二右手執蒲扇,圍著么妹左右穿梭)、”“跳轉步”(唐二面對么妹左右跨腿跳轉)、“踩十字”與“雙飛燕”等。

動態特徵

•綜述

古藺花燈舞蹈分么妹(男扮女角)、唐二、打岔老者三人的角色扮演。各角色的舞蹈動律動態各有其特點,其中尤以唐二與么妹的雙人造型為主要特色。

•么妹

•蹭擰動律動態

古藺花燈的造型

古藺花燈的造型蹭擰的舞蹈動律主要以胯部的扭動和腳下蹭步為主。蹭擰基本體態雙手在順風旗位置,左手手巾,右手握扇,上身前傾,重心在前腳掌,眼睛斜視下方。蹭擰動律在基本體態基礎上上身前傾儘量與地面保持平行,隨著上身前傾將重心推到前腳掌,胯部做前後水平的擰動,左右胯方向擰到朝向一點;蹭步和擰胯為順邊方向,出左腳同時擰左胯,出右腳同時擰右胯。

•拽扭動律動態

拽扭的舞蹈動律動態主要以躺身和胯部扭動為主。拽扭基本體態雙手在順風旗的位置,左手手巾,右手握扇或各式花燈;上身往後躺,胯部向正前方頂出,雙腿自然屈伸,重心在後腳跟,眼睛俯視斜下。拽扭動律在基本體態的基礎上腳跟先著地,胯部做前後的水平扭動帶動上身扭動,雙腿隨腳跟的前進做自然屈伸。出腳與胯部扭動是一順邊的方向。

•基本動作

三步進退

1―3拍,左腳起向前跳三步,頭略左傾,手做“前雙繞花”。

4―6拍,右腳起向後跳三步,頭略右傾,手做“後雙繞花”。

游顫步

古藺花燈動作特徵

古藺花燈動作特徵1拍,左腳向右前邁步同時雙膝屈伸一次,雙手“捏巾”,右手至胸前,手心向前,左臂側後悠,身微右傾左擰,頭微左傾,眼視右前。

2拍,雙膝屈膝一次。

3~4拍,做第一至第二拍的相反動作。

5拍,腳動作同第一拍,雙臂向左小的橫擺,頭微左傾,眼前視。

6拍,右腳向左前邁步,右“雙晃手”頭先右傾再向左,眼前視。

7拍,上左腳成右“踏步半蹲”,右手經掏向右前“推掌”,左手叉腰。

8拍,停住。

•唐二

唐二的舞蹈動律動態特徵主要是半蹲、屈膝、直腰、頂胯。右手一般持蒲扇,左手徒手。

•基本動作

梭銅盤

古藺花燈動作

古藺花燈動作1拍,左腳向左跳落成右“虛步”(右膝微屈),左“托掌”,右手旁抬“繞蒲扇”,身微左擰右傾,頭微右傾,眼前視。

2拍,腳做第一拍的相反動作,右手“繞蒲扇”至“托掌’位,左手經胸前劃至旁。

橫踏踢步

1拍,右腳全蹲,左腿向左伸出,腳跟著地,兩手於頭上方向左擺,身左傾,眼視前。

2拍,做第一拍的相反動作。

•雙人造型

古藺花燈動作特徵

古藺花燈動作特徵古樹盤根

準備,兩人面對面站“小八字步”

1―4拍,么妹先雙手扶唐二肩,雙腳跳起,兩腳夾住唐腰

5―8拍,么妹做“撣花”,唐二碎踏步轉圈,眼視么妹。

金龍抱柱

1―2拍,唐上右腳成“前弓步”,么妹左腳站唐二腿上,右腳踏踏唐二左肩,唐“搖蒲扇”

3―8拍,唐以右腳掌為軸左腳移動,向左轉圈。

範圍分支

分布範圍

古藺花燈以古藺為中心,流傳於四川、貴州、雲南三省交界的赤水河中游地區。曾經不同程度地分布於古藺縣的24個鄉鎮,其中尤以永樂鎮、太平鎮、二郎鎮、茅溪鎮為盛。每個鄉鎮都有一、兩棚(“棚”當地稱一個花燈班子為一棚燈)甚至四、五棚燈,每棚燈少至七、八人,多至十餘人,由民間藝人和愛好花燈表演的人組成。

主要分支

截止2014年,古藺全縣20餘個鄉鎮分布著大大小小的花燈隊。主要的分支有椒坪花燈隊、永樂花燈隊、奢香花燈隊、丹桂花燈隊、土城花燈隊五支民間骨幹花燈隊伍,輻射著古藺花燈傳習、授教、展演等活動。

代表人物

古藺縣對古藺花燈傳承人進行考察,並於2014年6月2日,確定了陳躍均、姚占楷、謝建剛、陳澤開、程第昌五位古藺花燈優秀代表傳承人,將按《古藺花燈傳習活動考核細則表》開展傳承活動,培養唐二、么妹人才,建立展演隊伍參與非遺公益性宣傳展示活動,共同保護好古藺花燈這一優秀漢族傳統文化。

傳承保護

古藺花燈大型表演

古藺花燈大型表演二十世紀八十年代,古藺花燈被載入《中國民族民間舞蹈集成·四川卷》。

古藺花燈的表演從未間斷,唱詞內容均以反映勞動人民生產生活為主要。經歷數代人的傳承,以民間藝術形式通過傳統的節俗活動延續至今,成為了極具地方特色的花燈歌舞代表作。

1995年以來,古藺縣對花燈進行了多次全縣性普查摸底,對所收資料予以了整理,用現代科技手段對古藺花燈進行了錄音、錄像,並對境內每個燈班及傳承人予以了登記、造冊。

2005年,古藺縣對花燈的道具、服飾、場記、音樂、動作等作了詳細研究,編制了優秀漢族民間文化《古藺花燈》,錄製了《古藺花燈》專題光碟,系統介紹了古藺花燈。

2005年至2007年,古藺花燈先後被列入古藺縣、瀘州市、四川省第一批非物質文化遺產名錄。

2010年起,古藺縣財政每年投入專項資金,用於古藺花燈的傳承、保護與宣傳,並給予古藺花燈代表性傳承人經費支持,定期開展傳習活動。

2014年,古藺花燈成功申報為第四批國家級非物質文化遺產。

2014 年秋季,古藺花燈正式在古藺鎮一小、古藺中學、永樂中學、大寨中學、馬蹄中學、馬蹄國小6 所試點學校開展古藺花燈進校園活動。並編印了中小學生《古藺花燈知識讀本》,創作了適合中小學生練習的花燈操,將古藺花燈簡介、歷史、傳說、流程、角色、道具、服飾、音樂、舞蹈基本知識普及給每位中小學生,培養新型的花燈接班人。

獲得榮譽

| 節目名稱 | 活動名稱 | 獲獎級別 | 獲獎時間 |

| 《古藺龍燈》 | “首屆四川瀘縣中華龍文化活動周” | 二等獎 | 2012年6月 |

| 《鬧花燈》 | 四川省第七屆中小學生藝術節展演活動 | 一等獎 | 2012年8月 |

| 《古藺花燈—四季花兒開》 | “唱響山歌——四川省首屆傳統民歌大賽” | 一等獎 | 2012年9月 |

| 《鬧花燈》 | 全國少兒春晚 | 金獎 | 2013年1月 |

| 《古藺花燈》 | 四川省首屆廣場舞大賽 | 二等獎 | 2013年9月 |

| 《醉花燈》 | 瀘州市第三屆民眾文化旅遊節 | 獲一等獎 | 2013年9月 |

| 《醉花燈》 | 四川省第十四屆戲劇小品比賽 | 劇目獎 | 2013年11月 |

| 《醉花燈》 | 四川省第十四屆戲劇小品比賽 | 觀眾最喜愛節目獎 | 2013年11月 |

| 參考資料: | |||

外界評價

“古藺花燈”是流行於古藺縣一帶的民間漢族歌舞藝術,具有“要逗要笑、要拽要鬧、要唱要跳”的表演風格,深受當地民眾喜愛。 (鳳凰網評)

古藺花燈是四川省獨具特色的民俗舞蹈,被譽為南方的“二人轉”。 ( 新華網 評)