歷史

古滇王國

古滇王國據《史記.西南夷列傳》記載:“楚頃襄王時(前298年─前263年)使將軍莊蹻將兵循江上,略近蜀黔中以西。至滇地方三百里,旁平地肥沃數千里,以兵威定屬楚”,指出在楚頃襄王時,莊蹻奉命南征。大約在前279年時,領兵通過黔中郡,經過沅水往南,攻略西南。連克且蘭(今貴州省福泉市一帶),征服夜郎(今貴州省桐梓縣一帶),一直攻到滇池(今雲南省昆明市一帶),征服了黔中、夜郎、滇等地區。莊蹻以兵威戡定其地屬楚,正要歸報楚王,而楚國的巫郡、黔中郡在前277年時再度被秦國攻占,莊蹻回國之路斷絕,遂留在滇池自立為滇王,號“莊王”。

秦始皇時,曾打敗破滇國,並開通五尺道至當地,但秦朝滅亡後,交通再度中斷。漢武帝元封二年(前109年)時,滇國歸降,並在當地設定益州郡管轄,納入了漢王朝的疆域。同時賜“滇王之印”,並允許滇王繼續管理他的臣民。東漢時,隨著漢朝郡縣制的進一步推廣、鞏固以及大量漢族的遷入,滇國和滇族被逐漸分解、融合、同化,最終完全消失。據黃懿陸《滇國史》的考證,古滇國當在東漢元初二年(115年)才完全滅亡。

西漢元封二年(公元前109年),漢武帝兵臨滇國,滇王舉國投降,並請置吏入朝。於是漢武帝賜給了滇王王印,令其復長其民(這枚純金鑄就的滇王印,兩千年後出土於石寨山)。

此後,漢武帝在雲南設定了益州郡,滇王的權利被郡守取代了,從此受制於漢王朝的郡縣制度。到公元1世紀,榮耀一時的雲南青銅文化就完全融入到更為先進的鐵器文化之中了。

關於這段歷史,司馬遷有過一個至關重要的記載。大約在公元前339年,楚國欲將勢力範圍擴展到西南,派楚將莊蹻入滇。不久,秦國滅了巴國和蜀國,莊蹻失去了與楚國本土的聯繫,於是,“以其眾王滇,變服從其俗以長之。”這是史料中明確記載的一代滇王,在他之前是否有滇王存在,無從考證了。但在莊蹻入滇之前的若干年裡,滇人青銅文化已進入鼎盛時期。考古學家李昆聲教授說,拋開藝術成就的因素,這時的楚文化應比滇文化先進,至少,楚人穿鞋子,而滇人打赤腳,但滇墓里似乎並沒有留下他帶進雲南的多少楚文化蹤影,也有學者質疑這段記載。 公元前1世紀左右,這個孤立的王國終於走到了終點。一位稱雄滇池的滇王,向漢朝的使者提過一個認真的問題。他問:漢朝與我誰更大?在他的眼裡,世界不會比滇國的地域大多少。可是,不久之後,這位可愛的滇王連同他的天堂,便在歷史上銷聲匿跡了。世界遠比他想像的廣大得多,複雜得多。

漢人的遷入讓內地文化從此大規模地進入雲南,僅僅在短短100年過程中,滇人的文化便發生了急劇的變化。

存在時間

若從《史記.西南夷列傳》楚威王派莊蹻入滇開始算,到漢武帝元封二年(公元前109年)設益州郡,賜滇王王印,滇國存在的時間至少有200多年!尤中先生依據對祥雲大波那、楚雄萬家壩出土文物的科學測定,認為“滇國形成的時間大約在公元前五世紀左右至公元前109年。”西漢武帝征服滇國“賜滇王印,復長其民”,滇國獨立存在的時間大約是400年左右。張增祺先生也以考古資料為據,認為“滇國出現的時間至遲不晚於戰國初期,戰國末至西漢為全盛時期,西漢後期走向衰落,東漢初葉被中原王朝的郡縣制所取代!滇國存在的時間大致有500年左右,即公元前5世紀中葉至公元1世紀。”

滇王之印

1953年,雲南考古工作隊成立不久,昆明街頭的廢品收購站零零星星出現了一些銹跡斑斑的青銅器。這些神秘的器物與學者們所熟知的中原青銅時代的文明毫無相同之處,它們透露出來自一個獨立的古老世界的神秘氣息。

經過3年的努力,1956年考古學家終於在滇池東岸,一個不高的小山崗上,揭示了雲南考古史上最偉大的發現:一個消失千年的王國——古滇國墓葬群。

小山崗極普通,東西寬200米,南北長500米,坐落在滇池岸邊,遠遠望去,猶如一頭靜臥在海邊的鯨魚。

這個小山崗叫做石寨山,這裡沒有碑石,沒有封土堆,它平淡到了沒有一點足以引發盜墓者貪婪的幻想,因而得以安寧兩千年。

1956年秋天,正式的發掘開始了,一個嶄新的、不為人所知的神秘文化嶄露頭角。

小山崗是一個巨大的墓葬群,源源不斷出土的器物,接踵而至的驚喜,不僅讓考古學家興奮不已,更讓史學家始料未及。

6號墓中出土了一枚金印——“滇王之印”,《史記》對這枚金印有過確鑿無誤的記載,那是元封二年漢武帝賜予滇王的。

司馬遷在《史記》里說雲南有個被稱為“滇”的國家,但此後再沒有關於它的記載。除了後來的《後漢書》和《華陽國志》又重引述了司馬遷的記載外,沒有人再提起過。這個古滇國就此銷聲匿跡了,再沒有蹤影,沒有傳說,沒有人知道它的臣民到哪裡去了。如果不是這次發現,可能永遠也沒有人知道《史記》中這短短的記錄背後是多么一段輝煌燦爛的歷史時代。

文明出現消失

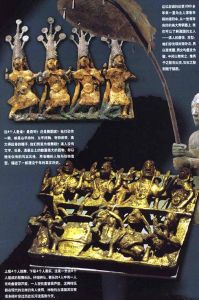

隨之出土的文物幾乎代表了古滇國時代青銅文化的精品,有滇國重器貯貝器、銅編鐘、帶金銷的劍、黃金珠、瑪瑙、玉、車馬飾和造型奇異的銅扣飾。它們價值連城,代表著一個湮沒了的雲南古史上第一個地方政權——古滇國的真實存在。

從新石器時代進入青銅時代,雲南比世界上其它古老文明晚了1000多年。但是在接下來的年代裡,雲南人靠其才華與智慧,將青銅時代的文明發揮到了極至。至今仍然讓歷史學家們迷惑不解,這個幾乎是突然之間出現在雲南高原上的高度發達的青銅文明,是從哪裡發源的?。

我們對古滇國的發現越多,隨之而來的問題也就越多。比如這個消失得無影無蹤的王國的都邑建在哪裡?

以滇池為中心的區域裡,古墓連著古墓,在不深的土層下,到處散落著各式各樣的青銅器件,在滇池沿岸不深的土層下,人們修路、建房不斷地從地下挖出鏽蝕的劍矛或斧鉞,然而卻始終沒有人找到滇國的都城。

古滇文化

銅鼓

滇文化必須要求在時間和空間上都有界定。其實所有這些千古之謎與現代的聯繫線索有兩個,一個是花腰傣,另一個就是銅鼓。順著這兩條線研究下去,滇文化研究就可能會產生一些新的成果。”

銅鼓是古滇國文化的一種重要證據,世界公認中國雲南是起源地。銅鼓,由實用器逐步演變成禮器、重器,最後上升為權力和實力的象徵。

銅鼓從雲南一直流傳向廣西、東南亞一帶,考古發現當時銅鼓的影響力已經蔓延到了南亞的巴基斯坦。怎樣在深入研究的基礎上,將銅鼓的起源、鑄造、演變和傳播整個過程還原出來,再現世人的面前,是當前最需要做的一大課題。由此我們還可以聯繫到著名的南方絲綢之路,和我們很熟悉的茶馬古道,從李家山墓地發掘出的琥珀珠和貝幣來看,更證明了當時與緬甸有商道可通,這些信息反映了古滇國的一種遠距貿易。古滇國文明還直接滲透和影響了越南的東山文化……

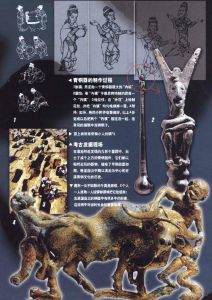

李家山青銅文化和三星堆文化有類似的之處。三星堆文化現已上升到了長江文明的起源的高度。而中國北方和中原的青銅文化由於交流頻繁,所以又有著美中不足的地方,就是近親繁殖的現象比較突出,體現在出土文物上風格造型的大同小異,惟獨李家山青銅是那么的與眾不同,幾乎和東漢以前的北方文化無任何交叉點,無論造型、紋飾,還是所表現的主題,都具有濃郁的地方民族特色,可以算是中國青銅時代中最活潑最靈動的構成,具有很高的藝術造詣和想像力,是雲南古代文明的重要象徵。面對這樣的作品,能讓人產生創作的莫名的衝動。特別是貯貝器和扣飾,工藝精湛,被譽為中國青銅器的精華。還有青銅冶鑄工藝上採用的失(蝕)蠟法(此類鑄造工藝最早很可能起始於雲南),難度極大,鑄造精緻,可以說是當時工藝技術上的巔峰,曾對飛機發動機的精密製造產生過影響。作為一個雲南人,我們完全可以為先民的這些輝煌成就而感到驕傲。

青銅器

古滇王國青銅器

古滇王國青銅器雲南在公元前七世紀就已存在了一種獨具風格的青銅文化。當時的古滇國民族很少受中原傳統禮教的束縛,無論藝術構思和表現手法,都顯得更加開放和富有創造性。就以器物和種類而言,無論生產工具、生活用具、兵器、樂器還是裝飾品,樣樣都用青銅製作,而中原地區的青銅器多限於兵器和禮樂器。

尤其是青銅器上的裝飾圖案,多為大自然中的動物、植物圖像和人們日常生活中的典型情節,栩栩如生。以裝飾題材中動物圖像而言,古滇國青銅器經常出現的就有四十餘種,大到虎豹、小至蜜蜂甲蟲,刻畫得十分精緻逼真。

古滇青銅器與我國其他邊疆文化有著較大的差別,不僅有兵器戈、矛、叉、劍等顯然受中原商周青銅文明影響的青銅兵器,更多的是以反映滇王國社會生活為主題內容的貯貝器和銅扣飾,明顯具有滇王國特有的地域文化特徵。

滇王之謎

1955年至1960年,考古工作者們在滇池之濱的晉寧縣石寨山發掘了戰國到西漢時期的古墓葬50座,出土文物4000多件,絕大多數是青銅器,說明墓葬的主人們生活在雲南青銅文化的鼎盛時期。1956年,石寨山6號墓出現了令學者們震驚的發現:一顆金質的“滇王之印”被挖了出來,《史記》有關漢武帝“賜滇王王印”的史實得到了印證,這充分說明古滇王國確實存在,它的都邑就在晉寧一帶。

史學家歷來認為漢俞元古城在史書上消失是個謎,在歷史上,即使俞元建制變更地名,也應有所記載,但南北朝後俞元古城信息中斷,俞元城到底哪裡去了呢?

《漢書·地理志》載:“俞元,池在南,橋水所出……”,“橋水上承俞元之南池,縣治龍池洲,周四十七里。”俞元縣境是現澄江、江川、紅塔、石林(路南)等縣區,這樣一個大縣、強縣,其縣治龍池洲應是一個繁華的不小的城池。這個城池肯定不是我們說的澄江城,那么,漢代的俞元縣城到底在什麼地方呢?這個城池是否已經沉入撫仙湖裡了呢?

撫仙湖水下古城的內城可能是滇王離宮,而滇王離宮可能就是後改稱的俞元縣,俞元古縣城也真如百姓所說“澄江湖裡有一座沉沒的城”,因地震而沉沒湖底,它正是探測到的撫仙湖下殘存的古城。

晉城古鎮

古滇王國

古滇王國隋文帝統治中國時,晉城作為寧州郡治所,曾由刺史梁毗“拓州城七里,建九門十二衢”,可見當時規模之宏大。明代成化二十二年(公元1486年)築磚城,東南西北建瓮城和龍翔、南熏、鳳翥、拱城四道城門,以後的數百年間或修或毀,到公元1954年實地勘測時,殘破尚存的古城牆有4100米長,高為4米,公元1958年因城鎮建設需要才全部拆除。

古鎮內,明清兩代的民居和公共建築如今大都保存完好,依此,人們仍可想像出當年古鎮的繁榮景象。2003年5月20日《昆明日報》報載:“古鎮悠久的歷史,獨具一格的古老民居院落,街巷別致的格局及精緻的建築雕刻藝術,已引起了瑞士蘇黎世市文物保護局專家們的極大關注,他們一行20人曾三次親臨古鎮考察,古滇王國帝都一幕幕的遺落文明使他們驚嘆不已。”

古鎮晉城在建築史、城建史上具有較為特殊的地位。保存完好的明清兩代城建布局占地約60多萬平方米,由老城的上西街、下西街、官井街等8條街道組成田字形,並附以數十條小巷的格局,此建築風格自明朝萬曆年間保存至今。街巷間保留下來的民居院落,多為“乾欄式”、“一顆印式”的結構,採用“三間四耳”或“兩間兩耳”四合院布局,抬梁穿斗式屋架,重檐歇山式組合,雕花格子門窗,畫龍刻鳳,花木浮雕,精緻而高精尖化無窮,受到了中外專家們極高的品價!抹去民居上厚厚的塵埃,耀眼的民族藝術光輝瞬間便呈現在人們的眼前。

中國古代的鄉村城鎮,除了緊靠河流溪水而外,大都鑿有水井,晉城的古井之多,是一般人們所始料不及的。關於井的掌故和傳說,在晉城可以收集N多。不論這些傳說可信度如何,但今天人們看到的,卻是“家家有水井,戶戶有清泉”的水井民俗大全奇觀!古鎮上,幾乎所有的民宅里都有一口水井,當地人稱之為“私井”。尤其值得一提的是:這些井還不是在院子裡,而是直接挖鑿在主人家的廚房內的灶台邊,給生活帶來了極大的方便!

與這些私井相應成趣的是宅外的街道上,也散布著一些水井,這些井稱這“官井”,晉城官井街因此而得名,這些古井無一例外與其它地方的井有著不同的特點,一是井口小,井口直徑只有二十厘米左右;二是井欄兩側都有一個相對稱的小孔,當地老人解釋,井口小是為了防止輕生者投井尋短見,井欄兩側的小孔是為了加井蓋上鎖防備歹人投毒!多么智慧的思想,多么周到的防範,這就是古鎮人極富創意的生活,給我們提供了一個無限遐想的空間。由於歷史年代的久遠,在那用紫砂石或大青石鑿成的井欄上,井的主人家日復一日用井繩上下提水而遺留下的一道道磨痕,深深地列印在井欄上。這是歲月的逝印,是晉城世代生民的悲歡與延續留下的生命詔示錄。

晉城古鎮的周圍四方,自然景觀極其優美,膾炙人口的五言古詩“一去二三里,煙村四五家,樓台六七座,八九十枝花”描繪和讚美的就是這方景致。據晉寧當地地方志學者李鳳積先生1989年在《惡寧文化資料選輯》中著文考證,此詩乃清朝順治乙丑年(公元1625年)舉人王壽祚所作。王舉人是晉寧金砂人,詩中描述的就是晉城東門外至盤龍寺沿線春天的郊野景象。作者與友人出城春遊,東門外路西旁桃紅柳綠春意盎然,一行二三里,路旁一處叫菜煙村的村子裡,四、五戶人家,竹籬菜畦,炊煙裊裊,好一派春天的田園美景!再行數里,便來到樓台影印、遠近聞名、花團錦簇的滇中名剎——盤龍古寺。

登上盤龍寺海拔2174米的主峰日照山,林濤陣陣,舉目四顧,近瞰西漢滇王墓地石寨山,晉朝寧州代父率軍平叛女英雄李秀所築的天女城,宋代石雕天王像石將軍,元代巴匝刺,瓦爾密埋骨之地梁王山均歷歷在目;越過煙波浩渺的滇池,遠眺太華、碧雞、玉案諸峰,朝霞夕照,今來古往,道不盡也說不完古鎮的世事滄桑!

記載著歷史人物傳記、銘文、事件以及墓誌的碑碣眾多,這又是晉城古鎮的一大特點。如:“晉城殘碑”、“漢益州郡滇池縣故址碑”、“忠烈明惠夫人(李秀)廟記碑”、“象山書院序碑”、“晉寧州學宮碑”、“大覺禪師寶雲塔銘碑”、“康熙御製至聖先師孔子贊碑”、“冷陽春碑”、“歸家碑”等不勝枚舉的眾多古碑,在研究雲南歷史文化發展史、宗教史、書法、雕刻美術工藝史方面,都有著極其寶貴的文史資料研究價值。

自古以來,晉城還是滇中至滇南的通衢要道,昆明至打洛,昆明至西盟,昆陽至江川等多條要道在此交匯,又有滇池便利的水運,這裡的大牲畜、糧食、冬粉等土產以及來往於昆明、玉溪、蒙自、建水、箇舊一帶的商貨,均在此地過境、集散,故此,遠古的時候這裡便形成了繁華的貿易集市,商賈雲集,生意興旺,俗稱“州街”,至今仍延續著月逢二、七趕集的古習。晉城,是雲南著名的八大集鎮之一,歷史悠久的州街,孕育出了許多令人食慾大開的地方名特小吃,如火燒餅、油酥米花糖、冰糖沙糕、酥燉春卷粉、菜豆花等。

如今的晉城鎮,有昆玉高速公路、晉江公路縱橫過境,準備建設的滇池環湖高路建成通車後,昆明至晉城瞬間可達。屆時,便捷的交通、文化歷史悠久的古滇帝都文化景觀、獨有的名剎古寺、奇花異木、獨具地方風味的小吃,定會引來眾多的海內外遊客,旅遊文化經濟的大潮,已在滇池岸邊的晉城開始涌動……

雲南省考古研究所與美國密西根大學合作,開展為期3年的滇池區域考古調查。兩國考古專家有驚人發現:在晉寧縣晉城鎮中心,有大型建築的遺物出露於地面,判斷其為漢晉時期的器物,是省內過去考古中從未發現過的。發現地距滇王金印出土地石寨山約5公里,並且與上世紀70年代的古城址衛星圖相對比——這裡正好處在衛星圖上古城址的東北角上。考古專家推測這裡可能就是考古界尋找了幾十年的古益州郡郡址,即古滇國王城城址。 昨日,省考古研究所研究員蔣志農帶領記者前往發現,從昆明驅車1小時來到晉寧縣,在晉城鎮核心區象山腳下,一處新翻整的工地上蔣志農小心指點,一些繩紋瓦、筒瓦等建築構件出現在記者眼前,還有一些淺埋的陶器等。

美國考古專家亨特教授一直揣著一張上個世紀70年代的衛星圖片,這裡清晰地顯示了一個長方形的晉城鎮區域記憶體在著一片長方形古城址,學者們把新發現遺物的點與這張衛星圖作對比,有了驚喜發現:這裡正好處在衛星圖上古城址的東北角上。衛星圖顯示,這個古城址被隨後大量的現代建築所遮蓋,發現有遺物的地點,也是晉城鎮中唯一還沒有被現代建設疊加的部分,正好是當時衛星圖上城址的一角。學者們開始興奮起來。

據介紹,2012年是中美合作對滇池區域史前聚落進行考古調查的第一年,這次調查的區域包括了晉寧縣晉城鎮、上蒜鄉、新街鄉,共60平方公里的調查面積。為什麼這裡的器物從來沒有見過?這裡曾經有過什麼建築?如果確實是古城(鎮)的一部分,那么這裡是什麼古鎮?中美考古專家推測,這裡非常有可能是考古界尋找了數十年的漢益州郡的郡址,即古滇國王城所在地,由於這裡面臨新的建設,所剩面積已經不足1萬平方米,考古學家急切盼望得到相關部門的重視,對這裡進行搶救性考古發掘,以待揭開2000年前存在了500年輝煌歷史的古滇國王城之謎。

背景閱讀

雲南省文物考古研究所研究館員蔣志龍介紹,古滇國是一個神秘消失的青銅王國,在中國幾千年浩若煙海的史書中,提及雲南的文字寥寥可數。史學專家們從司馬遷的宏篇巨著《史記》中,發現兩千多年前,滇池沿岸有過一個古老的王國,司馬遷在《史記》中稱之為“滇”,當時住在滇池之畔的古滇國人髮髻高聳,以農耕為主……這源於戰國時期,楚王為開疆拓土,派莊蹺入滇,稱為滇王。

北京大學考古文博學院副院長孫華認為滇文化非常有意思,這實在是一段太精彩的歷史,不僅有司馬遷的記錄,還有石寨山出土的滇王金印,還有李家山、羊甫頭等地方出土的圖像資料,有大量的立體雕塑——青銅器,全面濃縮反映古滇文化的全貌,是雲南文化里最精彩的篇章。

這些珍貴的實物無言地證明,2000年前,滇人的經濟和文化早已發展至較高水平。以滇池地區為中心的滇文化,形成至遲不晚於戰國初期,戰國末期至西漢初為興盛時期,西漢中期開始衰落,西漢末至東漢初尚有遺風,東漢中葉以後,長達數百年的滇文化便完全銷聲匿跡了。滇文化留給世人無數謎團:古滇國的都城在哪裡?誰是古滇國的主體部族?古滇國的社會性質是什麼?有專家認為公元前109年漢武帝在古滇國設益州郡,其郡治當置於原滇國都城所在地。而晉城鎮就有袁嘉穀所提的“古益州郡郡址碑”。

影視作品

20集電視連續劇《古滇王國》

中國電視藝術家協會演藝文化中心、北京亞視星空國際文化藝術交流中心、玉溪市江川縣委縣政府等相關部門在昆明召開了中國西部文化博覽會簽約項目——20集電視連續劇《古滇王國》,以及中日韓江川影視基地項目說明會。會上通報了兩條振奮人心的訊息:計畫投資2000萬元拍攝的《古滇王國》將於2013年10月開機,中日韓3國初擬合力出資3億元人民幣打造江川影視基地。

20集電視連續劇《古滇王國》由江川縣銅器工藝製品廠投資2000萬元,中國電視藝術家協會影視中心和雲南省江川銅器工藝製品廠承制。簽約各方除簽約拍攝《古滇王國》外,還將利用高原明珠星雲湖和撫仙湖環境優美的地域優勢,累計投入3個億人民幣,合力在江川打造古滇國影視城。

該項目經中日韓電視製作者論壇組織委員會協商,已初步同意以中日韓名義成立影視基地,並擬訂在2013年4至5月召開中日韓電視製作者論壇會議時,派員到江川進行實地考察論證。

紀錄片《消失的古滇王國》

由雲南電視台和雲視傳媒集團共同投拍的劇情紀錄電影。

滇國君主列表

下表是由《滇國史》所整理出來的,由於缺乏文字材料,大部份的滇王墓還無法確認其本名及年代。

莊 (前278年——前256年)

M33墓主(前256年——前224年)

M12墓主(前224年——前178年)

M3墓主(前178年——前?年)

M13墓主(前?年——前?年)

M71墓主(前?年——前123年)

嘗羌(M6墓主)(前123年——前85年)。

![古滇王國[中國歷史王國] 古滇王國[中國歷史王國]](/img/4/4d7/nBnauM3X0EDM2gDM1MTN3ATO2QTM5YzN4MDMyQTNwAzMwIzLzUzL0QzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)