簡介

反偏析(也叫逆偏析)與正偏析相反,它使易熔物質富集在鑄件表面上。它是指在K<1的合金中,雖然結晶是由外向內循序進行,但在表面層的一定範圍內溶質的濃度分布卻由外向內逐漸降低,恰好與正常偏析相反,放又稱反常偏析,如下圖所示。

反偏析

反偏析Cu-Sn和AI-Cu合金是易於產生反偏析的兩種典型合金,Cu-Sn 1.0%合金鑄壞表面含錫量有時高達20%~25%。冷硬鑄鐵軋輥有時也會在表面上出現磷共晶的“汗珠”。反偏析經常在以下幾種情況下產生:結晶範圍寬的固溶體合金,鑄坯緩慢冷卻時逆偏析程度增加,枝晶粗大時易產生逆偏析,合金液含氣量較高時易出現逆偏析。

反偏析產生原因

產生反偏析的原因是在柱狀晶能夠向液體縱深伸展晶枝條件下,由於各柱狀晶只有尖端孤立深入正面液體中,柱狀晶之間仍殘留有大量液體,這時柱狀晶的成長主要依靠柱狀晶之間的液體向與晶軸相垂直方向的擴散而進行,使導致正常偏析的縱向擴散降為次要地位,柱晶之間溶質濃度逐步增高。有時柱晶前端已經深入到錠的中斷續續地留有未凝固的“隧道”或“暗流”,由於外部冷卻收縮或凝固收縮而產生負壓,柱晶之間富集著溶質或雜質的液體向外倒流。凝固後,即形成鑄錠中心部分組織緻密,比較純淨,而邊緣組織疏鬆、雜質含量較高的反偏析。

鑄錠結晶過程中實際凝固區的寬窄以及冷凝收縮的大小都對反偏析起重要作用。在順序凝固條件下,凡是增加凝固區寬度的因素如液相、固相線間距大,溫度梯度小等,以及凝固收縮較大的合金(如鋁合金、鎂合金和一些銅合金)都易出現反偏析,但在鋼鐵中,這種偏析一般不易出現。而鋼錠的形狀是上大下小,錠的底部區易於首先凝固,晶體的成分較純、密度比較液體大,故降落於底部區域,未凝固的溶質含量較高的液體上升,凝固後形成反偏析區。

反偏析危害

鋁合金鑄錠中的反偏析(其組織特徵不易從顯微組織辨別,只能從化學成分分析上確認)是使鑄錠及其壓力加工製品在力學性能和物理性能方面產生很大差異的重要原因,反偏析程度嚴重的區域,其化學成分甚至超出標準的規定範圍,並使力學性能超標而報廢。

反偏析是鋁合金連續鑄錠凝固過程中的一種伴生現象,無法完全避免,也不能用高溫均勻化使之消除。但根據逆偏析的形成規律及影響因素,由於鋁合金連續鑄錠內反偏析發展的程度主要取決於過渡帶的形狀和尺寸,因此通過調整過渡帶的形狀和尺寸,可以把元素的偏析程度(注意與偏析區域的區別)控制在允許的範圍內。其辦法是:

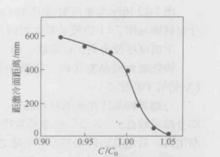

(1)提高鑄錠的冷卻強度,或者採用低液位鑄造,使結晶前沿變得比較平緩,既可以明顯降低反偏析程度,也可以縮小偏析層厚度。

(2)適當降低鑄造速度,使液穴變淺,既可縮小過渡帶對敞露液面的傾斜角度,也可起到降低反偏析程度,縮小偏析層厚度的作用。

(3)適當提高鑄造溫度,有利於縮小鋁基固溶體樹枝晶的生成區域,減輕反偏析的程度。

(4)採用合適的鑄造漏斗,均勻導流,並使它流向鑄錠的邊緣,可避免局部形成反偏析程度超標。