生態系統中生物群落經過一系列演替,達到跟環境條件之間形成相對穩定的狀態,稱為頂極,但是當外部環境發

原頂極

原頂極概念理解

例如,湖泊邊的雜草、昆蟲和其它無脊椎動物,隨著湖泊的縮小,向新露出的泥灘發展,原來的草叢則為灌木所侵入,最後為喬木所代替,逐漸形成土壤肥沃、動物繁多、相對穩定的樹林,即達到了頂極的狀態。後來隨著認為破壞,湖泊乾涸,有新的物種代替這些,達到另外一個頂極,那么第一個頂極叫原頂極。

產生原因

原頂極產生原因就是群落的演替。群落的演替就是說,隨時間的推移,群落中一些物種消失,另一些物種侵入,群落的環境和結構向一定方向產生有順序的發展變化,就是群落的演替。而群落演替的終極走向必然是頂極群落。有頂極群落就有原頂極群落。就像我們政治中學到的,我們社會的最終是會到達共產主義社會的道理是一樣的。

與亞頂極區別

植被演替發展到接近頂極階段時,在頂極狀態前停止發展而穩定地停留在該階段的群落。例如,在雲杉林採伐跡地上,植被演替經歷跡地、雜草群落、樺樹與山楊群落、雲杉與楊樺混交群落,最後過渡到雲杉林頂極群落。如果由於某種環境原因,演替發展到雲杉與楊樺混交林狀態後長期穩定下來不再過渡到雲杉林群落。這時,雲杉與楊樺混交林群落即為亞頂極群落。

現存學說

對於原頂極有3種學說:

氣候原頂極

氣候原頂極①單原頂極學說:認為一個地區的所有演替趨同於單一的原頂極群落該群落完全由氣候決定,又叫氣候原頂極。

②多原頂極學說。認為由於土壤水分、土壤養分、坡向、動物的活動等因素的影響,在一個地區可以區分出許多穩定的原頂極群落。

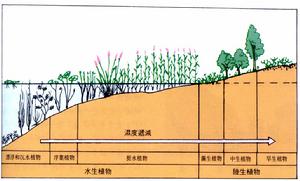

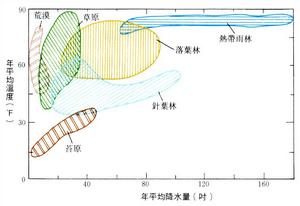

③原頂極模式假說。認為一個地區存在多種環境因素,共同組成一種環境梯度模式,生物群落也適應於這種模式,原頂極類型沿環境梯度逐漸過渡。如果沿一環境梯度每隔一定距離對群落取樣,並沿氣候梯度觀察植物生長型的變化時,大多數情況下看到的是群落的連續變化,即作為連續體出現。這就是群落連續性原理。按照這一原理,沿連續的環境梯度,自然群落一般是連續地相互漸次變化,而不是以清晰的邊界突然讓位於其他種的組合 。群落過渡(如森林和草地之間的林緣)區稱作生態交錯區。在這裡常常表現出一種邊界效應,即交錯區的物種多樣性特別高,既有出現在林緣本身的種,也有來自相鄰兩個群落的種。

原頂極群落

原頂極群落(climax community)是生態演替的最終階段,是最穩定的群落階段,其中各主要種群的出生率和死

原頂極群示意圖

原頂極群示意圖影響因素

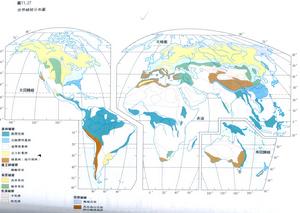

原頂極群落受許多因素的控制,但從全球或整個大陸來看,各種因素中最重要的是全球氣候。由氣候制約的全球

原頂極群落分布圖

原頂極群落分布圖①陸地生物群域。包括熱帶雨林、熱帶季節林和季風林、亞熱帶常綠林、溫帶落葉闊葉林、泰加林或北方針葉林、多刺林、亞熱帶灌叢、熱帶稀樹草原、溫帶草原、凍原、荒漠、極地-高山荒漠。

②水-陸過渡性生物群域。包括內陸沼澤(包括酸沼和普通沼澤)、沿海沼澤(鹽沼,包括熱帶亞熱帶的紅樹林)。

③水生生物群域。包括靜止淡水(湖泊、池塘)、流動淡水(河流)、河口灣、沿岸海、大洋或深海。