成因原理

卡斯特地貌形成是石灰岩地區地下水長期溶蝕的結果。石灰岩的主要成分是碳酸鈣(CaCO3),在有水和二氧化碳時發生化學反應生成碳酸氫鈣[Ca(HCO3)2],後者可溶於水,於是空洞形成並逐步擴大。

這種現象在南歐亞德利亞海岸的喀斯特高原上最為典型,所以常把石灰岩地區的這種地形籠統地稱之喀斯特地貌。

形成條件

可溶性岩石

溶性岩石喀斯特地貌形成的根本條件,我國西南地區之所以喀斯特地貌分布廣泛,最主要的是這裡有其發育的主體。大量的碳酸鹽岩、硫酸鹽岩和鹵化鹽岩在流水的不斷溶蝕作用下,在地表和地下形成了各種奇特的喀斯特景觀。從溶解度上看,鹵化鹽岩>硫酸鹽岩> 碳酸鹽岩;由於碳酸鹽岩種類較多,其各類岩石溶解度隨著難溶性雜質的多少而定,石灰岩> 白雲岩> 泥灰岩。從岩石結構分析 ,結晶質岩石晶粒愈大溶解度愈小;等粒岩比不等粒岩溶解度要小。

岩石具有一定的孔隙和裂隙,它們是流動水下滲的主要渠道 喀斯特地貌岩石 。

岩石裂隙越大,岩石的透水性越強,岩溶作用越顯著。在溶洞中,岩溶作用愈強烈,溶洞越大,地下管道越多,喀斯特地貌發育越完整,並且形成一個不斷擴大的循環網。

流水作用

1.流水的溶蝕作用 水的溶蝕能力來源於二氧化碳(CO2)與水結合形成的碳酸(H2CO3),二氧化碳是喀斯特地貌形成的功臣,水中的二氧化碳主要來自大氣流動、有機物在水中的腐蝕和礦物風化。下面幾個化學方程式反映了岩溶作用的進行: H2O + CO2==H2CO3 ;(第一步:形成碳酸) H2CO3==H+ + HCO3-;(第二步:碳酸離解生成H+) H+ + CaCO3==HCO3- + Ca2+ (第三步:H+與CaCO3反應生成HCO3-,從而使CaCO3溶解) 這幾步反應在大自然間是十分複雜的過程,因為溫度,氣壓,生物,土壤等許多自然條件制約著反應的進行,並且這些反應都是可逆的,水中的二氧化碳增多,反應向右進行,就有利於CaCO3的分解;岩溶作用進行比較容易,反之則不利於岩溶作用。

2.流水的流動作用 流動的水溶蝕性更強烈一些,這是為什麼?因為水中的二氧化碳需要得到及時的補充,水的溶蝕作用才能順利進行,水的溶蝕能力才得以鞏固加強。同時,流動的水帶動河底砂礫對岩石進行機械侵蝕,這樣更有利於岩溶作用的深入。

氣候影響

比如我國西南地區氣候濕潤,降水量大,地表徑流相對穩定,流水下滲作用連續,並且降水使流水得以更新和有效補充。因此岩溶作用得以延續進行。

發展階段

1、地表水沿灰岩內的節理面或裂隙面等發生溶蝕,形成溶溝(或溶槽),原先成層分布的石灰岩被溶溝分開成石柱或石筍。

2、地表水沿灰岩裂縫向下滲流和溶蝕,超過100米深後形成落水洞。

3、從落水洞下落的地下水到含水層後發生橫向流動,形成溶洞。

4、隨地下洞穴的形成地表發生塌陷,塌陷的深度大面積小,稱坍陷漏斗,深度小面積大則稱陷塘。

5、地下水的溶蝕與塌陷作用長期相結合地作用,形成坡立谷和天生橋。

6、地面上升,原溶洞和地下河等被抬出地表成乾谷和石林,地下水的溶蝕作用在舊日的溶洞和地下河之下繼續進行。雲南路南的石林是上述第一階段(溶溝階段)的產物,這裡的自然風光因阿詩瑪姑娘的動人傳說而變得格外旖旎。桂林的象鼻山,則是原地下河道出露地表形成的。在廣西境內,經常可看到這種抬升到地表以上的溶洞,俗稱“神女鏡”或“仙女鏡”。

我國分布

1.溶溝和石芽:

溶溝是指地表水沿岩石表面和裂隙流動過程中不斷對岩石溶蝕和侵蝕,從而形成的石質溝槽;石芽指突出於溶溝之間的石脊,其實它是溶溝形成過程中的殘餘物。雲南地區的石林就是發育比較好的形態高大的石芽群,它的形成條件是厚層、質純、產狀平緩、垂直節理稀疏和濕熱的氣候環境。

2.天坑和豎井:

主要是由於岩溶地面不斷凹陷,形成漏斗狀的圓形窪地或豎井狀的洞,在我國的重慶和四川南部地區分布較為廣泛,他形成於陡峭的坡地兩側和窪地、盆地底部,因為流水沿著岩石的裂隙侵蝕強烈,所以天坑或豎井深達幾十米到幾百米。

3.溶蝕窪地和溶蝕谷地:

溶蝕窪地是一種範圍廣,近似圓形的封閉性岩溶窪地,四周多低山和峰林,底部平坦,雨季易澇,旱季易乾。面積一半數平方千米至十幾平方千米。溶蝕谷地是溶蝕窪地進一步擴大或融合而形成的,它受構造影響比較大,面積更為廣,一般數十平方千米至數百平方千米,平麵條狀分布,長達數十公里,底部平坦,常有地表徑流,例如廣西都安有一溶蝕谷地寬一公里,長十公里。這種喀斯特地形在我國雲貴高原分布廣泛,當地人稱之為“壩”。

4.乾谷:

乾谷是地表徑流消失後岩溶區遺留下來的谷地,它的形成原因是河流的某一段河道水流沿著谷底的豎井或水洞流入地下,形成地下徑流。這種地表徑流轉為地下徑流的現象叫做伏流。還有一種形成原因即類對河道進行裁彎取直的結果。這樣的地貌類型在我國華北地區和東北地區比較常見。

⒌峰林、峰叢、孤峰、天生橋 :

峰叢是可溶性岩受到強烈溶蝕而形成的山峰集合體。峰林是由峰叢進一步演化而形成的。當然,在新構造作用下,峰林會隨著地殼的上升轉化為峰叢。山峰表現為錐狀、塔狀、圓柱狀等尖銳峰體,表面發育石芽、溶溝,山峰之間又常常有溶洞、豎井。峰叢地貌可以說是喀斯特地貌的博物館。

孤峰是岩溶區孤立的石灰岩山峰,它需要地殼長期穩定而無太大的地質運動。奇特美麗的桂林山水會把大自然對它的寵愛告訴你。

天生橋是可溶性岩下部受流水溶蝕而形成的拱橋狀地貌。

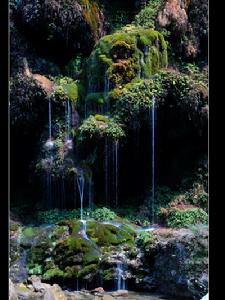

6.地表鈣華堆積:

這是一類典型的地表喀斯特地貌,主要有瀑布華,鈣華堤壩和岩溶泉華。瀑布華指地表瀑布水流速度陡然增大,內力作用減小,水中的二氧化碳外逸,形成瀑布華。我國貴州著名的黃果樹瀑布就屬於這一種。 鈣華堤壩形成是溶解大量CaCO3的高山冰雪溶水和含大量CaCO3地下滲透的岩溶水在地下徑流一段距離後,以泉的形式排出地表。隨著水溫增高和水流速度增大以及大量藻類植物的作用,形成了大量鈣華沉積。鈣華中含許多雜質和多種不同元素,並且有水生植物的影響,使得鈣華呈現出多種色彩。這種地貌在我國四川黃龍寺一代分布較廣,黃龍寺旅遊業的發展可以說與這種獨特的喀斯特地貌景觀緊密相連。 岩溶泉華是溶有大量CaCO3的泉水湧出地表,由於溫度升高和壓力減小,使得CaCO3在泉口形成鈣華沉積,長時間的積累使泉華形成不同的形狀,這也是大自然賜予人類的一幅美景。這種喀斯特地貌在我國雲南較為常見。

地下岩溶

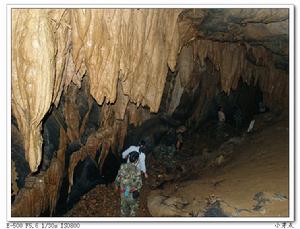

1.溶洞的概況

溶洞是地下水沿可溶性岩的裂隙溶蝕擴張而形成的的地下洞穴,規模大小不一,大的可以容納千人以上;溶洞中有許多奇特景觀,如石筍、石柱、石鐘乳、石幔等。小的連一個人都難以通過。溶洞是水的溶蝕作用、流水侵蝕以及重力作用的長期結果。溶洞景觀在我國的湖南、四川、貴州、雲南、廣西等省區分布較為廣泛。

2。溶蝕地貌——石鍋和邊槽

如果一個溶洞頂部的某一局部地點受到較為強烈的紊流作用,隨著水壓增大,溶蝕能力增強,這些地方的溶蝕量比周圍大,從而形成向頂側凹入的弧形面,這樣的地貌稱為石鍋。邊槽是指溶洞的邊壁在水的溶蝕作用下形成向洞測凹陷的槽狀地貌。這兩種溶蝕地貌在溶洞中很常見。

3.堆積地貌

堆積地貌是溶洞景觀中的精華部分,在我國西南地區的溶洞中你盡可以欣賞那神奇的洞天世界。重力水的堆積是溶洞堆積地貌的主要形成方式,溶解了大量可溶性岩的水滴斷續的從溶洞頂部落下並不斷積累,從而形成絢麗多彩的石鐘乳、石筍、石柱、石幔、邊石堤等。

石鐘乳是一種呈倒錐狀的岩溶堆積物,大的可達數米,小的只有幾厘米,主要是岩溶水沿著溶洞頂部細小的裂隙滲出並在滴水處不斷沉澱產生的。它緊緊與洞頂相連,不斷向洞底延伸。

石筍是由洞底向上伸展的岩溶堆積物,主要是岩溶水滴滴落到洞底並不斷沉積的產物,它與石鐘乳相對生長,一般呈筍狀、塔狀和錐狀石鐘乳和石筍的橫剖面都具有同心圓結構。石鐘乳和石筍相對生長,並逐漸結合成一體,隨著岩溶水的不斷沉積,慢慢形成粗壯的石柱。

石幔是岩溶水沿著洞壁呈薄膜狀的漫流過程中CaCO3逐漸沉積的產物,一般呈片狀、層狀,並且有彎曲的流紋,高者達數十米,非常壯觀。邊石堤是指溶洞底部兩側堤狀堆積物,高度一般幾厘米到幾十厘米,呈弧形階梯狀。

另外,在溶洞中還有許多奇特的景觀,有的似蓮花開放,有的如樹枝伸展,還有一些石葡萄、石珊瑚等。

地質研究

我國喀斯特現象的文字記載,可追溯到2400年前。距今約300多年前徐宏祖(霞客)已專門研究並記述了南方喀斯特地形與洞穴。喀斯特地貌特別受岩性為主的地質背景及氣候為主導的地理環境的控制。

其基本類型,按岩性分為碳酸鹽岩喀斯特、石膏和鹽喀斯特;按存在形式分為裸露型、覆蓋型和埋藏型喀斯特;按發育程度分為全喀斯特、半喀斯特或流水喀斯特;按氣候地貌帶分為熱帶、亞熱帶、溫帶和寒帶喀斯特;按垂直動力帶分為滲流(充氣)帶、淺潛水(飽水)帶和深部喀斯特。喀斯特地貌特殊性又在於它不僅有地表的,且有與其成因聯繫的地下喀斯特形態——洞穴。

喀斯特地表形態類型屬正地形的主要有峰林、孤峰、殘丘、喀斯特丘陵和石芽。負地形主要類型有落水洞、斗淋、豎井、盲谷、乾谷、喀斯特窪地、波立谷、喀斯特平原、喀斯特嶂谷(峽谷)、溶溝與溶隙等。地表正、負地形間及地表與地下喀斯特類型間常有成因聯繫,構成一定的地貌組合。喀斯特孤峰、殘丘和喀斯特平原常構成一組合類型。喀斯特豎井即為地表落水洞和地下喀斯特系統水力聯繫的垂直通道。喀斯特地貌是長期發育的產物,其演化模式在侵蝕循環學說的影響下,從早期格朗德(A.Grund),至 近期雅庫斯(L.Jakucs)和威廉士(P.W.Williams)的模式,基本為定性3~4階段模式。

自1972年史密斯(D.I.Smith)等提出外成喀斯特地貌演化數學模型後,用數學方法建立喀斯特地貌發育與動力、形態因素的數學模型正在發展。如1988年懷特(W.B.White)又提出喀斯特地形發育速率過程模型。全球碳酸鹽岩占大陸殼11%。中國僅裸露型喀斯特即約90萬公里以上,為喀斯特分布最廣、類型最全的國家。因喀斯特地貌特殊,使其區域經濟開發和工程建設的問題也很突出。如乾谷是一種因侵蝕基面和地下水位下降,使地表河轉為地下河,遺留乾涸的滲漏河谷。它在水利上劃為懸托谷,一般不宜建水庫,即使建庫也要採取鋪蓋和帷幕灌漿防滲措施。喀斯特地貌因形態奇特和地下洞穴,以及一些洞穴空氣和水的特性與有益成分而成為旅遊資源。如中國桂林山水、雲南路南石林等。

研究意義

喀斯特研究在理論和生產實踐上都有重要意義。喀斯特地區有許多不利於生產的因素,需要克服和預防,也有大量有利於生產的因素可以開發利用。

水庫選址時應儘量避免斷層、破碎帶、喀斯特地貌等。喀斯特礦泉、溫泉富含有益元素和氣體,有醫療價值。喀斯特洞穴和古喀斯特面上各種沉積礦產較為豐富,古喀斯特潛山是良好的儲油氣構造。 喀斯特地區的奇峰異洞、明暗相間的河流、清澈的喀斯特泉等,是很好的旅遊資源。如湖南張家界桑植縣的九天洞已列入洞穴學會會員洞,堪稱亞洲第一洞、黃龍洞被列為世界自然遺產、世界地質公園、首批國家5A級旅遊區張家界武陵源的組成部分,是張家界地下喀斯特的地形代表,其中喀斯特地貌約占全市面積的百分之四十。廣西的桂林山水、雲南的路南石林等馳名中外。

喀斯特地貌由於其獨特的地貌特徵,經常容易“產出”類型各異的風景區。例如,貴州龍宮、織金洞等。

著名景觀

我國喀斯特地貌分布廣泛,造物主為中華兒女精雕細刻了許多 喀斯特地貌 。喀斯特地貌為我國的旅遊業帶來無限生機,並且我國喀斯特地貌類型性多樣,是進行科學研究的寶貴財富。

我國著名的喀斯特景觀名勝區分布:

廣東:肇慶七星岩有七座石灰岩山峰形如北斗七星,山前星湖瀲灩,山多洞穴,洞中多有暗河、各種奇特的溶洞堆積地貌。

廣西:桂林山水和陽朔風光主要是以石芽、石林、峰林、天生橋等地表喀斯特景觀著稱於世,並且是山中有洞,“無洞不奇”。以岩洞地貌為主的蘆迪岩洞景觀,景觀內有各種奇態異狀的溶洞堆積地貌,形成了“碧蓮玉筍”的洞天奇觀;七星岩石鐘乳構成的地下畫廊,真是玲琅滿目;武鳴伊嶺岩,北流溝漏洞,柳州都樂岩,興平蓮花岩,興安乳洞,永福百壽岩,宜山白龍洞,凌雲水源洞,龍州紫霞洞等也都是著名的溶洞景觀區。

雲南路南石林風景區:地表峰林奇布,主要為高大巨型石芽群景觀,大部分灰岩山峰分布在河谷兩側,各種形態的石峰似人似物,形態逼真、栩栩如生,全國35片石林中本省有:路南大、小石林、乃古石林、和莫村石林、石板哨石林、天生橋等20片石林足見本省石林分布面積之廣;溶洞景觀有:玉溪溶洞,建水燕子洞,九鄉溶洞等。

貴州:本省有興義尼函石林、修文石林等石林區;中國最大瀑布黃果樹瀑布岩壁為瀑布華地貌;本地溶洞地貌較多,主要有黃果樹瀑布附近龍宮洞,貴陽地下公園,鎮寧犀牛洞,鎮遠的青龍洞,龍山的仙人洞,貴州的織金洞,黔靈山麒麟洞。

四川:九寨溝鈣華灘流屬於水下地表堆積地貌,如珍珠灘瀑布;黃龍風景區鈣化池、鈣化坡、鈣化穴等組成世界上最大而且最美的岩溶景觀;石柱縣新石拱橋為喀斯特天生橋地貌。 湖南:武陵源黃龍洞,冷水江波月洞,都是奇特洞溶洞景觀,各種堆積地貌羅列其中,如神仙府洞,奧妙無窮。

江西:鄱陽湖口石鐘山景區絕壁臨江洞穴遍布;彭澤龍宮洞長2000米,洞內可泛舟觀景,堪稱“地下藝術宮殿”。

浙江:瑤琳仙境,位於桐廬縣,是浙江省規模恢弘、景觀壯麗的岩溶洞穴旅遊勝地,也是浙江迤今發現的最大洞穴;洞長1000米,共有6個洞天,以“雄、奇、麗、深”聞名於世。

江蘇:宜興石灰岩溶洞有“洞天世界”的美稱,善卷洞、張公洞、靈谷洞又稱“三奇”,洞壑深邃,多奇石異柱,泛舟其中如入海底龍宮。

吉林:通化鴨園溶洞,有四個大廳,洞內滿布石柱、石筍、石鐘乳、石瀑、石簾、石蓮花、石幔等堆積景觀,並且深處有溶岩潭,深不可測,無法前往。 這些地方既可以進行旅遊觀光又可以進行科研考察,是旅遊觀光的明珠,是科學研究的寶庫。