簡介

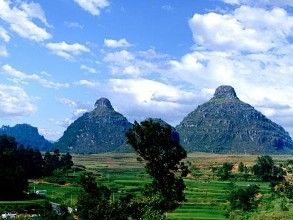

由喀斯特作用形成的起伏不大的石灰岩丘陵。相對高差通常在100~150米左右,坡度不如峰林陡,小於45°,已不具峰林形態。它與喀斯特窪地組合成亞熱帶喀斯特區的主要類型,以中國黔北、鄂西、川東為典型。

喀斯特丘陵

喀斯特丘陵 若在新構造運動上升區,河流強烈下切,侵蝕作用加強,使丘陵、峰叢、峰林被切割成為陡峻的喀斯特山地。這些山地的相對高差可達數百米以上,頂部和上部喀斯特形態顯著,半山腰則多出現懸掛泉水或暗河出口的洞流,山坡上石芽裸露,山體下部侵蝕作用顯著,有喀斯特懸谷分布。

科學意義

喀斯特的研究在科學理論上和生產實踐上都有重要的實際意義。喀斯特區有許多不利於生產的因素需要克服和預防。如有些地區因喀斯特發育使地表嚴重缺水,或在雨季時地表水來不及排泄,使一些喀斯特窪地積水成災,影響農業生產;喀斯特洞穴導致壩區、庫區發生滲漏;採礦或開挖隧道時發生湧水;喀斯特地下水位迅速下降,導致地面的塌陷;路基或鐵路建築物遇地下喀斯特泉水受淹等。但是,喀斯特區也有大量有利於生產的因素。

如喀斯特洞穴是地下水運動和貯存的良好場所,可利用洞穴作為地下水庫,進行發電和灌溉;喀斯特泉水水量充沛,水質良好,宜於灌溉、飲用,且有承壓性,便於開發利用;喀斯特礦泉、溫泉富含有益的元素和氣體,在醫療上價值很大;喀斯特區的礦產資源較豐富,尤以喀斯特洞穴和古喀斯特面上的各種沉積礦產最為豐富。

近年來,隨著石油、天然氣的勘探和開採,發現古喀斯特潛山是良好的儲油氣構造;喀斯特區的奇峰異洞、明暗相間的河流、清澈的喀斯特泉等,是很好的旅遊資源。

相關信息

喀斯特地貌

喀斯特(KARST)即岩溶,是水對可溶性岩石(碳酸鹽岩、石膏、岩鹽等)進行以化學溶蝕作用為主,流水的沖蝕、潛蝕和崩塌等機械作用為輔的地質作用,以及由這些作用所產生的現象的總稱。由喀斯特作用所造成地貌,稱喀斯特地貌(岩溶地貌)。

喀斯特地貌發育程度主要取決於岩性、構造和氣候條件。岩性條件主要指碳酸鹽類岩石出露情況、岩石的化學成分和結構、單層厚度。在全部由碳酸岩地層組成的地方,喀斯特地貌成片分布,發育良好。

在碳酸鹽岩與非碳酸鹽岩互層、交替出露的地區,喀斯特地貌往往呈帶狀分布。在非碳酸鹽岩為主間有少許碳酸鹽岩出露的地方,喀斯特地貌常表現為孤立的帶狀或零星分布。岩石中若含有較多不溶解物質(如SiO2),就會降低岩石的溶解度,使喀斯特發育受到一定的限制.岩石的結晶結構為粗或中晶質結構,一般溶解度大於細顯微晶質。

構造條件對岩溶發育的影響主要反映在大範圍內不同大地構造單元(地台、地槽等)的石灰岩沉積厚度、岩性變化、分布面積等差異。如華南地台區,從震旦紀至三疊紀,沉積了5000~6000m的石灰岩建造。而在地槽和準地槽區,碳酸鹽類岩石分布面積小,而且在水平和垂直方向上岩性變化大,所以在地槽和準地槽區喀斯特分布較為零散,如浙江、秦嶺和喜馬拉雅山北麓等地。構造條件對喀斯特影響在小區域內主要表現在構造轉折部位和斷裂破碎帶,在那裡,喀斯特發育一般較強烈。氣候條件差異也影響喀斯特的發育。我國華南發育以峰林為代表的熱帶喀斯特,北方則發育以喀斯特泉和乾谷為代表的溫帶喀斯特。由於氣候條件差異,各地喀斯特地貌形態、發展的速度和過程也不相同。

我國喀斯特地貌分布很廣,主要集中在華南和西南,這些地方發育了或保留著大面積的熱帶喀斯特,以峰林、峰叢地貌為主;其次是長江中下游的華中區,喀斯特化程度較弱,以喀斯特丘陵和喀斯特窪地為主;華北地區以喀斯特泉、乾谷為主,喀斯特化程度受氣候影響,遠不及南方發育。

分類

喀斯特低丘陵

是本省喀斯特地貌中分布最廣、發育最好的類型。喀斯特低丘陵起伏不大,相對高度常在100米以下,坡度在15°~35°之間,多呈峰叢、峰林、孤丘地貌景觀,一般都有基岩裸露,地表喀斯特發育,有石芽、溶溝、石林、漏斗等;地下喀斯特有溶洞、豎井、暗河等。永安的黑風洞、十八洞,寧化的天鵝洞、龍巖的龍硿洞等頗為典型,現多已成為旅遊景點。

喀斯特高丘陵

在本省分布較廣,相對高度在100米以上,坡度大於35°,構造形跡明顯,節理裂隙發育,具陡崖峭壁,丘體呈短條狀,大都基岩裸露,地表喀斯特發育不好,地下喀斯特發育較強烈,有溶洞、暗河、湖泊等,如將樂的玉華洞、明溪的滴水岩(玉虛洞)、永定的仙湖洞等,亦均被闢為旅遊景點。喀斯特高丘陵土壤覆蓋差,植被多為灌叢疏林。