歷史溯源

南豐跳儺

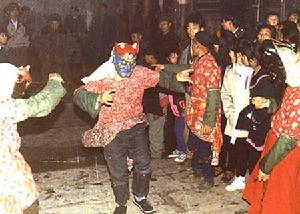

南豐跳儺唐宋時期,南豐儺舞受宮廷儺禮的影響,有了較快發展。儺儀中出現了判官、鍾馗、小妹、土地、灶神等新角色,娛樂成分漸增。明清時期,南豐民間儺舞十分活躍,突破"索室驅疫"的儺儀範疇,將戲劇表演、武術動作融合於其中,並從神話故事、傳奇小說、民間傳說中汲取內容創作新節目,形成娛人娛神的民間舞蹈。

清初傅太輝《金砂宋氏儺神辨記》載:"漢代吳芮將軍……祖周公之制,傳儺以靖妖氛。"可見漢時南豐一帶已有跳儺。經過一千多年的發展,到明清時期,南豐跳儺吸收了戲曲、木偶、燈彩、武術等多種表演技藝,變得更加世俗化、娛樂化。新中國成立後,傳統的跳儺在民間依舊傳承,延續著其草根文化的命脈。

此外,南豐各地留存的20餘座儺神廟,也充實了儺文化的內涵,其中始建於明代的三溪鄉石郵村儺神廟最負盛名,一幅"近戲乎非真戲也,國儺矣乃大儺焉"的楹聯令人嘆絕。

藝術特色

南豐跳儺

南豐跳儺從南豐儺舞的品種上分,既有傳統的大儺舞,也有衍生的竹馬、和合、八仙等雜儺舞,還有儺戲《孟姜女》和儺舞與獅舞結合的《打大獅》。從儺舞的儀式上看,大致分為起儺(下殿)、演儺(跳儺)、驅儺(解儺、搜儺、搜除),圓儺(上殿)四段儀式,每段儀式有規定的禮儀和套數,儺樂、儺服、儺具、儺歌豐富多彩,神詞、贊詩、符咒內容豐富。從儺舞的內容上看,大多取材神話傳說及歷史典故,既有驅鬼逐疫的《開山》等節目,也有演義傳奇人物的《關公祭刀》等,還有農耕文化情結的《獺捉鯉魚精》等,現今還保存了近百個優秀傳統節目和2000多個儺面具。從表演特點來看,還有文儺與武儺之分,單人舞、雙人舞和多人舞之分。

南豐儺儀結構複雜,由跳儺儀式、雜儺儀式等構成。跳儺儀式由起儺、跳儺、驅儺等基本程式構成;雜儺儀式有"跳竹馬"、"跳和合"及"跳八仙"儀式三種。南豐儺儀中的舞蹈形態眾多,現保留82個,其中包括單人舞《開山》、《鍾馗》、《財神》、《哪咤》,多人舞《跳判》、《儺公儺婆》、《對刀》,技巧舞《演羅漢》、《觀音坐蓮》、《普賢騎象》及舞劇節目《西遊記》等。南豐跳儺面具造型各異,千容百態,有180種之多,其中包括驅疫神祗、民間俗神、釋道神仙、傳奇英雄、精怪動物、世俗人物等。其所用道具法器名物眾多,主要可為五類,兵器軍具類包括斧、刀、槍等,法事器具類包括鐵鏈、桃劍、棕葉等,燈燭炮杖類包括火把、蠟燭等,食物供品類包括三牲(肉、魚、雞)等,生活用具類包括手巾、鏡子、酒杯等。南豐跳儺內容豐富,形式多樣,地方風味濃郁,文化底蘊深厚,深受民眾的喜愛。

現狀和傳承意義

南豐跳儺

南豐跳儺江西南豐儺舞風格古老稚拙、粗獷豪放,具有原生形態特質,因在人類學、宗教學、民俗學等眾多領域有著巨大的學術價值和史料價值,被譽為"中國古代舞蹈活化石"。

新中國的成立,南豐"跳儺"這門古老的藝術得到全新的發展、挖掘和保護,先後一批優秀的節目《文王訪賢》、《和合》、《鍾馗醉酒》參展於全國全省民間音樂舞蹈會演,以它原生態的舞風和神秘的禮儀風糜全國反映強烈,與此同時,中央和省文藝工作者紛紛來南豐觀摩採風,在各級文化部門支持下,儺舞的錄像、采編工作都已全面啟動,1992年8月江西省文化廳正式命名南豐為江西"儺舞之鄉",1996年11月,國家文化部命名南豐為"中國民間藝術之鄉(儺舞藝術)"。

南豐是"中國民間藝術(儺舞藝術)之鄉",更是江西的"儺舞之鄉"作為中國儺文化的典型人表,南豐"跳儺"所包括的豐富內容和遺存形態具有重要的學術價值;南豐"跳儺"是一種藝術複合體,它的儺舞、儺面、儺樂都有一定的藝術價值;南豐"跳儺"是中國儺文化的一個代表,也是亞州漢字文化圈內的一種文化遺存。中國的儺文化和許多國家類似文化既有共同之處,又有自己民族文化的特色。

然而,隨著經濟全球化和現代化、城鎮化發展趨勢的加強,南豐跳儺賴以生存的環境發生了巨大的變化。傳統民俗生態依託漸失,藝人隊伍後繼乏人,儺班漸減。有鑒於此,急需加以保護扶持。

傳播

南豐跳儺

南豐跳儺建國初,南豐儺舞在文化部門的重視下,經過挖掘、整理、研究,在繼承和創新的基礎上,創作了《豐收樂》、《開天闢地》、《界碑》等一批新編儺舞節目。1955年,南豐曾舉辦全縣儺舞大會演,26個儺班代表參加,前後選派了《文王訪賢》、《和合》、《判官醉酒》等儺舞節目參加江西省、中南區和全國民間音樂舞蹈會演。

自上世紀80年代以來,南豐縣前後恢復了130多個儺班,儺舞藝人達2000餘人,位居江西省之冠,建起了一支覆蓋全縣境內的老中青結合的儺舞藝人隊伍。

如今,南豐儺舞10餘次參加國內民間文藝會演及文化交流活動,兩次應邀赴日本演出,震驚東瀛,有關南豐儺舞的專題片也已先後在國內外數十家電視台播出。去年6月,來自美、韓、日、俄、法等20多個國家的400餘名中外專家學者齊聚南豐,參加“中國江西國際儺文化藝術周”田野採風活動,使南豐儺舞更加聲名遠播,蜚聲海內外。

南豐縣是文化部第一個命名的中國“民間儺舞藝術之鄉”。儺舞,南豐俗稱“跳儺”,是南豐鄉儺的主要表現形態,它有兩千多年的傳承歷史和深厚的文化積澱。漢初,長沙王吳芮駐兵南豐軍山時,即在西鄉一帶“傳儺以靖妖氛”。唐末,饒州餘干縣余氏為避戰亂,徙居南豐,將祖先在四川為官時崇奉的儺神清源祖師“請至”金砂村,立廟奉祀,世襲“驅儺”。南宋時,邑人劉鏜作《觀儺》詩曰:“鼓聲淵淵管聲脆,鬼神變化供劇戲”。詩中詳細描寫了南豐儺舞劇的演出情景。明清兩朝,南豐鄉儺發展很快,許多村莊修建儺廟,組建儺班。如上甘村永樂年間(1403—1424)遷建的儺廟現仍保存完好。民國年間,南豐有班隊100餘個,解放後發展為130多個,統稱為儺班,節目都稱儺舞。

南豐“跳儺”保留了古老的儺禮儀式。民國前,每當立春日,官府於東郊舉行迎春禮,“竹馬、大儺、和合、獅子之戲,衣彩衣,戴面具而舞”,“官舞竟,則遍舞於民間”,城鎮與農村,處處鑼鼓,家家“跳儺”,直至元宵之後。一些大儺班沿襲古禮,舉行隆重的“搜儺”或“解儺”儀式,幾個捉鬼神靈,或執鐵鏈,或舉桃劍,到各家廳堂或房間“索室驅疫”,將虛擬的鬼疫解送村外水中。然後舉行占卜“判筶”儀式,祝禱人丁興旺,五穀豐登。有的儺班則與燈會、戲社聯合,舉行大型遊樂活動。數百村民出燈,與儺班、戲班弟子一起串村游堡,跳儺演戲,送陳納吉,形成農村的狂歡節日。

南豐“跳儺”流傳近百個節目,內容來自神話傳說、古典小說和民間故事。有《開山》、《雷公》、《魁星》、《財神》、《哪吒》、《楊戩》、《金剛》、《紙錢》等獨舞,有《白祇》、《回子》、《對刀》、《釣蟾》、《雙伯郎》、《花鮑對陣》、《小尼姑下山》等雙人舞,有《福 祿壽》、《八仙過海》、《張天師召將》、《水漫金山》等群舞,還有《西遊記》與《封神榜》舞劇系列節目。其中一些節目是“啞雜劇”的表演形式,如《儺公儺婆》與《鍾馗醉酒》等。儺舞風格各異,有的巫步手訣,舞姿詭秘;有的古樸剛勁,節奏強烈;有的剛柔相濟,表演細膩;有的模擬生活,風趣幽默。表演中,有的大儺班還穿插技巧和武術節目,保留了古代百戲演出風格。

南豐“跳儺”現存2300多枚面具,有驅疫神祇、民間俗神、道釋神仙、傳奇英雄、精怪動物、世俗人物等150個種角色。面具造型渾厚,色彩古樸亮麗,文化符號隱秘。“跳儺”音樂豐富,有清鑼鼓、鼓吹樂、吹打樂、絲竹樂等伴奏樂隊,民樂俚曲,融合一體,共同構成獨具地方特色的南豐儺文化。

跳儺人物

南豐跳儺

南豐跳儺南豐跳儺“活化石”羅會武

南豐儺舞古老稚拙、粗獷豪放,有著極其深刻的歷史文化蘊涵,被稱為“中國古代舞蹈活化石”。該縣石郵村的跳儺在南豐儺舞中最具代表性,較完整地保留了傳統儺舞的原生態文化價值。

羅會武———石郵村儺班的“大伯”,他熟悉儺壇各種咒語、科儀,是恢復和傳承儺班的主要人物。6月3日,他被中國文聯、中國民協確定為首批“中國民間文化傑出傳承人”(江西省僅4人)。作為“儺舞八伯”的掌門人,羅會武有著怎樣的成長經歷和儺藝絕活?6月7日,記者來到南豐縣,走近這位有著南豐跳儺“活化石”之譽的儺藝老人。

跳儺半個世紀

6月7日上午,記者一行來到南豐縣三溪鄉石郵村,見到了儺班“大伯”羅會武。說明來意後,羅會武和儺班“三伯”葉根明把我們領到村裡的儺神廟。這裡是村民最重要的儺事活動場所,門前的一塊空地是平時聚會的地點。這座木質的鄉村小廟占地面積雖不大,但卻顯得古仆典雅,尤其是廟內一幅“近戲乎非真戲也,國儺矣乃大儺焉”的楹聯令人叫絕。

落座後,記者仔細打量眼前這位儺文化的傳承老人:1.6米左右的身高,褲子上打著補丁,臉上皮膚黝黑,但給人的印象卻是精神矍鑠。他堅持坐在廟內地上用稻草編織成的圓形草墊上,“坐高凳吊腳,草墊鬆軟坐起來更舒服。”羅會武老人告訴記者,他今年67歲,村里每年農曆正月都要跳16天儺舞,他耳濡目染,從小就對儺舞感興趣。

1958年,羅會武時年18歲,生性機靈的他和村里其他3位後生被當時的頭人吳如壽相中,進入儺班學儺。其他3人因動作不到位等原因陸續被淘汰,僅他1人經過篩選留在儺班,成為年紀最小、排行最末的“八伯”。羅會武告訴記者,據史料記載,石郵村的儺舞是在明朝宣德年間(公元1426-1435年),由廣東潮州傳入流傳至今。石郵村是一個僅有200多戶村民的村子,吳姓是大姓,大概占總人數的90%以上,還有羅、劉、葉等11個外姓。從清朝乾隆年間開始,由推舉出的吳姓人氏作為頭人管理儺事,按照老規矩,跳儺的全是小門小戶的外姓男子,他們猶如戲子。因頭人為吳姓,所以,吳姓子弟不得加入儺班。

儺班的建制非常嚴格,按老祖宗傳下來的規矩,根據入行的先後順序稱為“大伯”、“二伯”……“八伯”共8人。“有去世或者因故離開儺班的,再由頭人招新人填充,余者升位一格,人數始終保持8人。羅會武從事跳儺已有半個世紀,由“八伯”升到“大伯”用了40多年時間,他是目前石郵村儺班惟一一位掌握所有技巧的人。

南豐跳儺

南豐跳儺勤學儺舞技藝絕活

南豐儺舞又稱“驅舞”,是沿襲古代驅鬼逐疫的一種儀式。儺班由吳姓頭人管理,制度嚴格,雜姓弟子爭相加入。儺舞表演的折子戲都是由儺班內部口頭傳授技藝、手把手教,這是石郵村儺舞保持古味的重要因素。

羅會武告訴記者,他剛進儺班時,年紀最小、排行最末,由於年輕,加之身材矮小,他所跳的儺舞多半是消耗體力的折子戲,如《判官醉酒》、《跳凳》等,《判官醉酒》表演的是鍾馗和兩個小鬼相互敬酒、喝酒的情形。羅會武頭腦機靈、悟性高,很快就熟練掌握了8個折子戲的動作要領(每年正月儺事活動,儺班一般表演8個折子戲節目)。

做了10多年的儺班“八伯”後,隨著技藝的長進,羅會武在儺班的位置也逐漸前移,上個世紀90年代,羅會武已成為儺班“四伯”。

在儺事活動中還有一項重要的技藝,便是念請神詞、祈福詞(俗稱念咒),要想成為儺班“大伯”,就必須掌握這些絕活。當時的儺班“二伯”劉家龍經常利用晚上時間在儺神廟內教羅會武念請神詞、祈福詞,經常一念就是幾十分鐘甚至幾個小時。“二伯”手把手教,非常嚴厲,羅會武絲毫不敢偷懶。經過長時間的磨練,羅會武已能非常流利地念出請神詞、祈福詞。在掌握了跳儺所有的絕活和技巧後,羅會武的儺藝水平也不斷提高。

羅會武卓絕的儺舞技藝備受村民景仰,他坐上石郵村儺班“大伯”第一把交椅後,村里人一遇頭痛腦熱等身體不適,便會找他念咒祈福,多數情況下居然十分靈驗,還有的村民向他求福、求學、求子,羅會武念咒的絕活成為一方美談。

傾心傾力傳承儺文化

羅會武雖已67歲高齡,但身體硬朗、精神矍鑠,他說,這或許跟經常跳儺有關。羅會武膝下有1男5女6個子女。按照祖傳規制,近年來的儺事活動都是由吳氏家族推舉出的32位頭人負責,在32位頭人中又經過民主推選產生6人,負責管理儺班日常具體事務,即頭人常委制。遇有重大活動由6人分工安排,衛生、後勤、治安、財務等各司其責,儺班只負責跳儺。

為了把儺文化傳承下去,羅會武正在把自己掌握的儺藝(包括念咒絕活)悉心傳授給目前儺班“三伯”葉根明。憨厚質樸的羅會武對記者說:“獲得中國民間文化傑出傳承人稱號,讓我備感責任重大。今後,我將繼續跳儺,直到跳不動為止,同時,教好下一輩,使南豐儺舞這一中國古代舞蹈‘活化石’發揚光大。”