前言

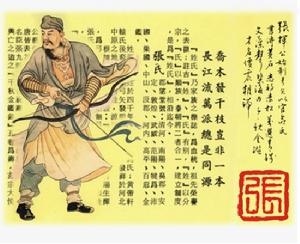

張揮公

張揮公吁,張氏之族夫,豈他族可比。哉然而継,張氏世系載在信史,亦井井有條,斯不誣矣。非前之人有譜牒,以相傳後之子孫。篡彔以承前人溯源之致意永為衍流,登斯網者,尚當敬之,是為序。

序文

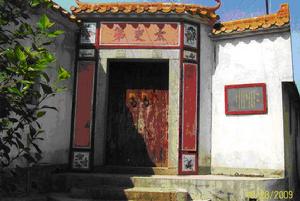

廣東省潮州府大埔縣百侯鎮南山村飶椒堂

語出《 詩.周頌.載芟》:“ 有飶其香,邦家之光。有椒其馨,胡考之寧。”就是說「由於豐收所舉行的祭祀、酒食之芬芳,是邦家的榮耀,而椒酒馨香,能養年老之人,使之壽考安寧。」... 飶(音必)、椒:食物芬芳。馨:芳香。胡:壽。... ... 《 詩.周頌.載芟》:周王祭社稷(土谷之神)的樂歌

張祖公在中國祖居地大埔縣百侯鎮南山村有三個祠堂 萬石堂

飶椒堂自己的還有一個 教經堂...

考謙牧張公

十四世祖 神主圍爐

妣巫孺人

生六子

十五世祖考碧衷張公妣賴孺人

飶椒堂祖祠 坐巽向乾兼辰戌 主祀

考謹厚碧衷張公

十五世祖 神主圍爐

妣 莊惠賴孺人

百侯南山張氏家廟曲江濟美

百侯南山張氏家廟

百侯南山張氏家廟 曲江濟美

曲江濟美曲江在王嶺以南,今屬廣東韶關。高山峻岭不僅抵擋了北方的寒冷氣流,而且似乎也排拒了連綿數百年的戰爭烽火,當北方兵禍不斷時,這裡相對來講是一個安定平和的世界。其自然環境更美,溫暖濕潤的氣候使這裡四季常青,萬物競生,還在二三十萬年以前,就有屬於早期智人的馬壩人(比藍田、北京人先進的原始人類)生活於此。到距今一千三百餘年的唐代,這裡已得到了相當的開發,開通已久的湘、贛兩條聯繫北方的要道在此匯合,而順此江南下則可與珠江三角洲地區相通。因此,當累受戰亂的張姓先民經過長途跋涉來到這裡時,看到的是一幅動靜相宜的山水畫。旅途勞累、水土不服等困難都在賞心悅目的享受中消失了,他們在這碧水青山、草肥花艷的如畫世界中,勤奮耕作,辛勞開拓,很快就興旺起來。張九齡從開元二十一年起任玄宗宰相四年(733--736),以剛直、能幹聞名於世,史書上說開元以後天下只有曲江公,而不知有九齡,可以視為曲江張氏的傑出代表,也是張壯十九派孫中的佼佼者。在京師當官時,他曾與玄宗早期宰相、21派孫洛陽人張說“通譜系”。曲江張氏人口眾多,後來除張九皋等少數支派北返之外,絕大多數散居廣東各地。唐代有人作《曲江張氏家譜》一卷,以敘嶺南張氏之盛。張九齡著有《金鑒千秋錄》,其後人多以“金鑒”作為其祠堂的堂號。

南山張氏家廟萬石堂龕圖

南山張氏家廟萬石堂龕圖

南山張氏家廟萬石堂龕圖夫人之於祖,猶木之本乎根,水之本乎源。飲水思源,溯源尋 根。追懷祖先,尊祖敬宗。思源而不忘本,數典而不忘祖。承先啟後,揚德勵凨,光我譜系,重修是譜。丕振家聲,有志未逮,暫將舊式,彔存藏之。吁,張氏之族夫,豈他族可比。哉然而継,張氏世系載在信史,亦井井有條,斯不誣矣。非前之人有譜牒,以相傳後之子孫。篡彔以承前人溯源之致意永為衍流,登斯譜者,尚當敬之,是為序。

南山(信房)廿五世孫志平四十載修譜繕誌。萬石堂[飶椒堂]裔孫廿三世光明信服。冀望薪盡火傳,教化相授,永遠遞延,綿綿長長…

十四世百歲公遺像

十四世祖百嵗公。諱。炤。號。謙牧。諡。誠宣。光宦公之第三子。縣志謂其有父風 以孝友稱為鄉飲冠帶正賓 享壽百齡同堂五代邑侯艾公旌其盧 並贈以聯雲 身歴五君王五代五玄相見 壽登六百甲六德六行同昭 今遺像猶存 爰將二十二字聯文當作贊辭 以弁其首 俾後之孫裔得永仰其儀型焉

公元一九三四年甲戍夏月二十二世裔孫小春公謹識

百歲翁庭訓五世

百歲翁庭訓五世輓聯

身歷五君王五代五玄相見

壽登六百甲六德六行同昭

百歲公福慶堂

百歲公福慶堂十五世祖考碧衷張公妣賴孺人

飶椒堂祖祠坐巽向乾兼辰戌主祀

考謹厚碧衷張公

十五世祖神主圍爐

妣莊惠賴孺人

百歲公福慶堂

張氏祖祠堂詩外江八句

清河世澤綿流長 卜處徙居閩上杭

百忍風聲垂祖德 千秋金鑒慕宗芳

承先孝友傳古今 裕後詩書及漢唐

二九苗裔能秉訓 支分遠近姓名香

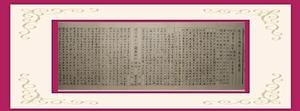

萬石堂祭文

恭維列祖。 發自炎黃。 原居溪南。 四世祖公。

徙居南山。 五世創建。 萬石宗祠。 生息衍繁。

遠播他鄉。 奮發圖強。 建樹鴻業。 赫赫揚揚。

祖德宗功。 聲竹難詳。 張家後裔。 無不秉祖先之懿。

徊先輩之精神。 勤奮耐勞。 開拓進取。 重禮重教。

念祖愛鄉。 光大祖業。 房房隆昌。 縱在天涯。

或在海角。 故土情懷。 不敢稍忘。 匯聚宗祠。

奉祀祖妣。 同受裔孫香火。 共享萬戶蒸賞。 後裔子孫。

同為冑裔。 實乃手足。 誼屬同根。 今日同祀先祖。

來日共創輝煌。 拜謁我祖。 祈禱我祖。 澤惠我輩。

房房興隆蕃盛。 代代如意安康。 蛟騰鳳舞。 人文蔚起。

國富家殷事業祥。 千秋箕裘延綿。 萬載俎豆馨香。

列祖英靈猶在。 降格享我蒸賞

(公元二○○一年)辛巳歲正月出初四日萬石堂神龕重新放回始祖至八世共三十三尊

主位恢復香燈祭典用此祭文 廿三世孫相兆、慎光首事。

廣東大埔百侯南山張氏家廟香燈碑記

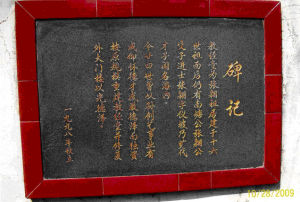

萬石堂碑記:

從來賢親樂利貽後世者祖宗之澤也俎豆馨香光前人者孫子之賢也南山張族 五世祖肇基公鼎建祠宇妥祀 先靈子孫蕃衍奕葉顯榮吾埔之望族也考其先 始祖自宋南渡後來閩汀之團水居埔邑之神泉至 二世念三公遷居溪南分孝弟忠信四房孝房住車輪坪弟房無傳忠房住溪南 肇基公派分白寨社之南山其信房也祠宇鼎建後歲久恐圮雍正庚戍更擴而大之丹雘煥然額其堂曰萬石而制度鹹備矣惟是嘗祀備舉香燈乏費十六世孫任翁源廣文拙齋老先生慨然念之而有志未逮以囑其賢郎藝圃君藝圃承先志謀之族衆抽撥 上祖嘗費併勸族人捐資以襄香燈族衆各懷孝思欣然樂輸置買田畝以圖香燈永久余與藝圃君誼屬葭莩之未又為總角文盟夙好素得瞻 拙翁老先生道貌承其誨言聞將鐫諸石而竊羨其族人之賢者何多更慕藝圃君之善承先志而知祖其佑之將來爾熾而昌也遂援筆而為之記

峕

乾隆乙丑歲花月芳春之吉,賜進士第出身,特旨部銓世姻晚生吳履和盥手拜撰

(公元一九九八年戊寅嵗春月簒錄萬石堂碑記)標準版本 版權所有 翻印必究

東渡台灣海峽移居寶島台灣緣起:

1868年清政府實施食塩「民產官收商運商銷」之就倉躉售專賣制。當時僅食塩政府統治專賣。胡傳1892年(光緒 18 年)二月,第四子胡適出生一個月後,奉旨任「全台營務處縂巡」考察台灣防務,職司台灣和澎湖禦護重任,後改任「台南塩務總局提調」兼辦安嘉總館。正式接任台南塩務總局提調後,立刻進行整頓。廉潔急性,曾經以霹靂手段,菩薩心腸辦理台南塩務,積弊一清,鹽務大有起色。飶椒堂張氏祖宗二十一世來台灣張公傳金字金鑑(鹹豐辛酉1861年農曆十月廿三日卯時出生於中國廣東省潮州府大埔縣南山鄉,1879年來遷台居住台南並在台南塩務局管塩職務。1889年來屏東縣內埔鄉新東勢(現東勢村)居住,發展事業娶妻年芳二十八歲。後來奉塩大師之命為管塩役員駐在現屏東縣潮州鎮管塩職務一段時間。)及同仁共同努力下,一同整頓塩務局持續九個月餘。塩務局所有帳目的來龍去脈,縂算理出了頭緒。「義之所在,身可以殉。求仁得仁,無所尤怨。」

胡鐵華軼事:

胡傳(1841年~1895年),原名守珊,字鐵花,號鈍夫,安徽績溪縣人,為胡適之父。家中為茶商,他本在江蘇當稅務督察,於1891 年(光緒 17 年)奉台灣巡撫邵友濂之命,抵台差遣委用。

1892年(光緒 18年)二月,第四子胡適出生一個月後,奉旨任「全台営務處總巡」考察台灣防務,職司台灣和澎湖禦護重任,後改任「台南塩務縂局提調」兼辦安嘉縂館。

胡傳正式接任後,立刻進行整頓。首先,他對帳目逐一瞭解,一一查證,塩務局所有帳目的來龍去脈,縂算理出了頭緒。経過一番整頓,各館應繳金額,均一目了然。経厳令追繳後,攬辦之人有逃亡者,有死而累及妻兒者,有被拘押監禁者。也因此,胡傳也因此被視為「怪物」。 幸得顧肇熙全力支持,始得持續整頓下去,至年底核算帳目,僅三個半月的盈餘,竟達三萬六千餘元之多,較原來全年盈餘之數還多出將近三萬元。這種績效,絕非偶然。

1893年(光緒 19 年),唐景崧派他到後山「代理」台東縣「縣長」。這時他的幼子胡適也隨同妻子來台,在台南居住了九個月餘。後山的縣太爺胡適的爸爸胡傳,於1895年今日(清光緒 21 年 5 月 28 日)在台東鎮海後軍中,預立遺囑:「予生不逢辰,自弱冠以後,備歷艱險,幾死者數矣。……壬辰(光緒十八年)之春,奉旨調台灣差委,至則派查全省営伍,台灣瘴癘與瓊州等;予三月奉檄,遍屴台南北、前後山,兼至澎湖,馳驅於炎蒸瘴毒之中凡六閱月,從人死盡,而予獨不死。今朝廷已棄台灣,詔臣民內渡,予守後山,地僻而遠,聞命獨遲,不得早自拔,台民變,後山餉源斷,路梗文報不通,又陷於絕地,將死矣!嗟乎!往昔之所歷,自以為必死而得免於死,今者之所遇,義可以無死,而或不能免於死,要之皆命也。」

胡傳當時的職位是奉藩憲唐景崧委「代理台東直隸州知州」一職,兼統「鎮海後軍各營屯」。是「文」、「武」兼備的「代理」台東縣「縣長」。1893 年 7月,胡傳正式接印代理知州之職 。胡傳上任第三天,頒布了他的《勸民四字諭示》,旨在獎勵農桑,以求富足,還特別規定「毋吸鴉片,嚴禁賭博」。

《勸民四字諭示》道:

「台東各處,土曠而沃,勸爾居民,各求富足。

多開荒地,多種五穀,多養牛羊,多栽竹木。

利用厚生,以資富足,毋吸鴉片,嚴禁賭博。

力戒惰游,庶民窮蹙,早完錢糧,無待催促。

無論民番,共敦和睦,毋相尋仇,以全類族。

各安生業,各除惡俗,勉為善良,毋違特告。」

大力掃除軍中鴉片,加犟後山防務。在台任職3年6個月(1892.3.22 ~ 1895.8.15),迄台灣割日,奉命內渡。 1895年8月22日 ,死於廈門,年55歲。

上任不到一年,完成了《台東州採訪修志冊》,為後山留下珍貴史料。

1895年4月17日。中日簽訂《馬關條約》1895年4月17日,李鴻章與伊藤博文簽訂《馬關條約》,將台灣、澎湖列島割讓給日本. ... 1895年6月1日,清政府的代表李經方與日本人簽訂《交接台灣文據》,台灣正式割讓給日本. ...,台灣割讓日本簽字前一個多月,胡傳獲得真除直隸州知州,以知府在任候補,賞三品銜,朝廷一共下了三道誥敕,祖宗三代,均蒙封贈,被視為胡家無上的榮耀,這些聖旨,都詳載於家譜中。胡傳生前最後的官銜是「 誥授通議大夫、賞戴花翎、江蘇候補知府、前台灣台東直隸州知州兼統領鎮海後軍各營屯」,賞三品銜。 胡傳在台東州官期間,獎勵農桑,教育原住民;以文官兼武職,整頓營務,鞏固海防,心力大多投注在軍事方面。在他的《台灣日記與稟啟》里,詳細記錄了他在台東將近兩年(光緒19年6月1日至光緒21年閏5月3日,1893.7.13 ~ 1895.6.25)所做的努力。從這些記錄里,非但可以看出清代末年政治和軍事的一部分情形,也可以知道當時少數知識分子對於時局的態度,以及一個實事求是的讀書人對於改進政治的措施。這些理想,雖因台灣割讓日本而未實現,但可以肯定的是,在近代中國邊疆的開發史上,其事跡足以名垂青史。

民國41年(1952)十二月二十七日——胡傳逝世後57年,胡適來到台東,當地父老「仍然記得我的父親是位武官——胡統領;而非文官——胡知州」。台東父老為了紀念這位清代州官,特別把火車站前的光復路改為「鐵花路」,並將鯉魚山忠烈祠旁日人遺留的「忠魂碑」改為“ 胡傳的紀念碑 ”,碑文額篆曰,「清台東直隸州州官 胡鐵華先生紀念碑」,並有〈碑記〉載其事跡以為紀念。

1.胡適的父親--胡傳小傳來源:胡氏宗親網編輯:南山〔時間:2007-03-26 13:06:51〕

http://www.hszqw.com.cn/bencandy.php?fid=13&id=732

2.碑碣原文http://memory.ncl.edu.tw/tm_cgi/hypage.cgi?HYPAGE=document_ink_detail.hpg&subject_name=%E8%87%BA%E7%81%A3%E7%A2%91%E7%A2%A3%E6%8B%93%E7%89%87&subject_url=document_ink_category.hpg&project_id=twrb&dtd_id=12&xml_id=0000006668 ……大埔羅鼎敬譔,興寧陳瑞鵬敬書。

民國六十二年十月廿五日光復節吉立。

證道:

《布袋禪》語出布袋禪師,法名契此,又號長汀子。五代的一位高僧。明州奉化人。

“我有一布袋,虛空無罣礙,展開遍十方,入時觀自在。”譯成白話文:“布袋裡頭本來無一物,這是虛空,即使隨身攜帶的物品和乞討的物品都放在袋內,但這些東西無非方便之物,非我所有,也是虛空,因此布袋象徵的是禪的最高境界,「身智融無礙,應物任隨形」,布袋和尚的修持,就在這種「離諸法相,一無所得」的認識和實踐之中表現出來。也因為虛空,所以能容忍一切,這個布袋「展開遍十方」,布袋當中何只是零碎之物,打開來整個天地宇宙都可容納殆盡,無可量度,這無限大的空間,盡在小小布袋之中,在人的方寸之內,不必惶惶追逐。有了這樣的體悟,於是出入自得。”

所謂「看破」、「放下」、「自在」,正是禪者的生命,清澄而透明。是指一切均能放得下,放下就是看破卋情,放下萬緣能出世,完全放下就是觧脫自在。這是一種隱喻,看來平凡其實高深,能放下的人就是「無事」,會放下自在即是觧脫,這是「真諦」,又所謂言語道斷心行處滅也。卋人能到如此境界者難找,應該幾希!

五言古詩賞析:

張九齡

感遇其一

孤鴻海上來,池潢不敢顧; 「池潢」 即池塘。

側見雙翠鳥,巢在三珠樹。 「雙翠鳥」 可比喻當代兩個小人。

矯矯珍木巔,得無金丸懼? 「矯矯 」高危貌。「金丸」 打鳥的彈丸。

美服患人指,高明逼神惡。

今我遊冥冥,弋者何所慕? 「弋者」 打鳥的人。「慕」 一作篡。取也。

感遇其一

張九齡在唐玄宗時擔任宰相,但因唐玄宗後來寵愛楊貴妃,耽誤朝政,亂用宦臣,張九齡因為上諫而被貶荊州。這首是當他被貶荊州,從政治高峰急轉直下後對當前局面和自己處境的感遇其一:

「一隻孤單的鴻雁從海面上飛來,經過沼澤地時,牠連看也不敢向下張望;因為牠知道,這裡是最危險之處;側眼看見有一對羽毛散發七彩光芒的翠鳥,在那么珍貴的樹的頂端上築巢,難道不怕彈丸的射擊嗎 ? 心想:人們穿了華麗的衣服尚且要防旁人的指點,凡居在高位的人,更因為接近上帝,行為上若有不合理的地方就難免犯罪惡被收押;如今我會「看破」、「放下」一切,自由「自在」地優遊在天涯“海角”打鳥的人們又哪裡篡取得到呢?」

子曰:「六十而隨心所欲,不踰矩」連孔子這樣的聖人也要六十歲才能做到,我們又算什麼?有人問布袋禪師什麼是佛法本意?禪師說:「吃飯、睡覺。」聽者一頭霧水,吃飯、睡覺我還得要來問您嗎?其實若您能懂得萬物到頭是一場空,那您就更應珍惜「活在當下」也就是佛教所傳說:「人身難求。」您這個肉身是要歷經前數世多少積德,才能得到,因此您更應加緊修行,走出因果交替的輪迴之中呀 !「菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃。」

1999/9/21

台北時間

2008年5月12日下午2點28分,四川省發生芮氏8.0級強烈地震,震央中心位於阿壩州汶川縣

2010年4月14日7時49分,青海藏族自治州玉樹縣發生7.1級地震。震央中心位於縣城附近 北緯33.1,東經96.7

般若波羅蜜多心經:

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。

舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。

受想行識。亦復如是。

舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。

是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。

無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。

乃至無老死。亦無老死盡。

無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。

菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。

無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。

依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。

故知般若波羅蜜多。

是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。

能除一切苦。真實不虛。

故說般若波羅蜜多咒。即說咒曰。

揭諦。揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶。

“視一切眾生平等無二,人饑如己饑,人溺如己溺,常發菩提心,那才可以和道念相應,也可以立地成佛。”此諺語出自宋代白楊法順禪師(1076~1139年),參閱《卍續藏‧1565‧80冊;五燈會元‧卷二十 》

不花九願

不花九願願生西方淨土中

上品蓮華為父母

花開見佛悟無生

不退菩薩為伴侶

(清唱)

飶椒堂 版權所有 翻印必究

進士第

進士第張翱乳名詵羽字思飛諡文敏儀坡(父子進士)十九世老屋下{進士第}人,係謙牧百歳公的後裔{飶椒堂房}六兄弟排行老大。生一子佩棻(卒在山東允州府道署53嵗)、嗣一子佩莪8嵗(肚疾)幼殤。其子佩棻妻黃蓮娘木教人氏生四子四女,長子顯甲、次子顯仁、顯達、顯豐(顯豐妻區氏省城人生一子德鈺)。傳説中翱無傳,這就是依據。 張翱係南山陽岩下楊舉人(楊崙)今南山際裡楊姓上祖的外甥。是有家譜記載的。很多人誤認為是百侯楊按察的外甥。

太史第

太史第太史儀坡張先生家傳有個廩生顯榜字傳芳號春士秀才廿一世。係樹勳之曾孫,是張翱侄孫生五子。長子德金、次子德求、三子德煇、四子德潤、五子德光…

進士第碑記

進士第碑記張翱身世(家譜)張志平 ....

張翱的故事百侯南山張氏父子進士

南山,父子進士

據大埔縣誌載百侯南山張氏亦有父子進士

張樹勛乾隆21(1756)-道光10(1830),字尹志,號南壙,嘉慶10(乙丑.1805)年進士,任浙江新城知縣(正七品),不遷不調凡15年,始終未嘗決一罪人,吏民感戴,有[萬家生佛]之號,歸田後掌教於海陽之龍湖及惠州之豐湖書院。其子張翱乾隆50(1785)-嘉慶24(1819),字慧飛,號儀坡,嘉慶19(甲戌.1814)年進士,欽點翰林院庶吉士,散館後官工部屯田司主事(正六品),誥授奉直大夫,著有經腴集錦.春藻摛華.金陵游草.琅玕集等。

資訊來源:大埔論壇

大埔才子張儀坡詩

http://bbs.514200.com/thread-80491-1-1.html

欽點翰林張翱

張翱,乳名詵羽,字思飛,號儀坡,清乾隆五十年(1785年)正月二十五生於百侯南山村。樹勛長子,聰穎絕倫,過目成誦。嘉慶丁卯年(1807年)23歲鄉試第一名中式解元。嘉慶十九年30歲甲戌會試中式第十一名進士,殿試第二甲,欽點翰林院庶吉士,丁丑散館,改工部屯田司主事。張翱才高學博,最為鄉闈座主尚書花傑所器重。其工於聯對,常與宋湘等人結伴而行,留下許多絕妙聯對。生平博涉書史,勤於著述。下至醫卜星相,堪輿之學靡不旁通。著有《十三經集句》、《分類經史對語》、《集腋碎言》、《金陵游草》、《星學考證》、《儀坡太史選集》等,字字珠璣,通俗傳神,詩中有畫,堪追李杜。

張翱才高學博,秉性剛強,抱負殊高。據說,宋湘曾論過:張翱才學勝於我,唯壽命不及我。個性剛強的張翱,三名魁首未得其一,抑鬱於懷。暇則偕友瀏覽名勝,足跡遍及大江南北,乘興吟喔。嘉慶二十四年(1819年)七月十七日,終因積鬱成疾卒於北京官舍,年僅36歲。尚書花傑著其子演春兄弟為摒擋運樞返鄉歸葬。

一代才人英年早逝,未展長才,殊堪痛惜。

註:

工部:中國封建社會中央官署六部之一。隋代始設立工部,與吏、民、禮、兵、刑並稱六部,長官為工部尚書,掌管全國各項工程、工匠、屯田、水利、交通等政令。其屬有四:一曰工部,二曰屯田,三曰虞部,四曰水部。

宋湘:清梅縣白渡人,雲南曲靖知府,雍正皇帝曾夸其:“廣東第一才子”。

張翱墓:位於南山村,“文化大革命”中遭毀。

座主:主考官。

主事:六品職員。

(一)清代翰林

清代翰林張翱乃百侯南山人氏,學識淵博,才思敏捷,尤善應對。

傳說張翱殿試時,皇上早聞其才欲試之,隨口道:“馬過竹橋蹄擂鼓。”張翱想起家中用銅盤餵雞情景即應道:“雞啄金盤嘴撞鐘。”皇上稱善。又吟曰:“秤直鉤彎點點清明。”張翱在家時常見農婦礱籠谷,便不加思索對之:“礱圓斗方紛紛穀雨。”皇上龍顏大悅,於是賜御酒嘉獎之。

(二) 傳說張翱

傳說張翱小時候就喜歡攻聯對,十一歲就讀於名師門下,一天,他與學友黃寅同往觀賞“百丈飛瀑”的名勝。黃以“白水礤頭,白屋白雞啼白晝”為上聯,囑張翱聯對,張翱一時之間對不上,而返回學堂時將黃昏路經黃沙坑,隨即想起,以“黃沙坑口,黃家黃犬吠黃昏”對上了。

張翱與宋湘要好,一次與宋湘由西河漳溪往埔城。途經鴨嫲潭、黃塘坑、蜆子坑、大靖、鴉鵲坪、松山、洋桃等地。宋湘以地名即景作上聯為:“漳溪鴨嫲 ,走下黃塘覓蜆子,” 要張翱續對,張翱隨即對以“大靖鴉鵲,飛出松山啄洋桃”。

(三)有一年春天

有一年春天,宋湘、張翱等五位嘉應文人,結伴遊江浙名勝。當地文人得知宋湘、張翱是南粵名士,想試試他們的文才。一天,宋湘四位人士外出遊覽,張翱因身體不適留在住地。一位中年人挑著一擔竹筍,到張翱的住地叫賣。張翱知道宋湘他們喜歡吃筍子,便上前詢價。賣筍者笑著說:“價錢好說。我出一個對子,你對得好,這擔筍子送給你。”張翱應諾,賣筍人指著竹扁擔和竹筍說:“竹竿挑筍父擔子。”張翱一時遲疑,猛見不遠處有農婦在縛秧苗,即脫口而出:“禾稈束秧娘抱兒。”賣筍人拍手叫好,把筍子送給了張翱。

又有一天,張翱、宋湘五人外出遊覽,走著走著,看見一位農民模樣的人把一擔柴擱在小路中央,人過不去。張翱走在前頭,忙行禮請他把柴挑開。那挑柴人便說:“我出一個上對讓你對,你對得好,我馬上把柴挑開,否則,別怪我無禮。”張翱拱手說:“那我試試。”挑柴人指著柴和山說:“此木成柴,山山出。”張翱思忖一番,想出了下對,說:“白水匯泉,夕夕多。”賣柴人高興地說:“對得好!你們廣東才子,果然名不虛傳。”

(四)百侯片的人

百侯片的人常以“翱傲”一詞來批評自高自大的人。原來,這種比喻出自清嘉慶年間才子張翱的故事。

張翱小時候很聰明,外祖父歲貢生楊侖對他特別疼愛。有一次,外祖父帶他到百侯下祠堂去拜謁上祖,百侯楊氏是科甲門弟,祠堂里密密地掛滿了榮匾。張翱對這些榮匾細細領略。外祖父見他如此賞識,便問:“翱仔,你喜歡哪一塊?”張翱說:“這裡的榮匾雖然多,可我所喜歡的這裡都沒有。”外祖父知其才智過人,但又嫌其自恃。張翱23歲鄉試時,果然中了解元,柬請外祖來舍。外祖父很正經地前來看望外孫, 幾個外孫都來拜見,唯獨不見張翱出來,心裡好不是滋味, 只好怏怏而回。吃晚飯時, 其妻問見外孫的事。楊侖怒氣未消, 狠狠地把筷子往桌上一丟, 憤憤地說:“翱——傲。”

此後,“翱傲”一詞便成為那些自高自大者的“雅號”了。

資訊來源 http://514235.5d6d.com/thread-133-1-1.html

(五)大埔才子張儀坡詩賞析:

才子,大埔

張儀坡名翱,字慧飛,百侯南山人,清嘉慶19年榜進士,欽點翰林院庶吉士,其詩才氣橫溢,膾炙人口,茲錄數首,以饗網友

詠項王墓

叱吒風雲蓋世雄萬夫辟易起江東八千子弟亡贏氏二百山河屬沛公

漁父渡連秋草碧美人淚灑杜鵑紅蕭蕭七尺殘碑在枯木寒鴉夕照中

詠莫愁湖

銀妝淡宕水拖藍盡日逢人只兩三怪底六朝金粉地竟無一曲唱江南

夜遺懷

莫雲四顧正茫茫疑霧疑煙接大荒一夜風聲千葉雨半船月色五更霜

愁中借酒添新夢客里逢人話故鄉水驛山郵都日記零星檢點付詩囊

資訊來源:大埔論壇

大埔才子張儀坡詩

http://bbs.514200.com/thread-80491-1-1.html

南山名人錄-張翱

張翱(1785-1819)號儀坡,百侯南山人。

其父樹勛,字尹志,號南壙,十二歲初試郡邑,驚為神童,弱冠補弟子員。嘉慶三年

(1798年)舉人,十年成進士,以知縣分發浙江,次年補新城縣歸田後掌教海陽縣之龍湖、惠州之豐湖兩書院共十七年。

翱自聰穎絕倫,過目成誦。嘉慶十一年(1806年)舉鄉試第一,十九年會試第十一名進士,其文鴻博偉健,評文者以為在第一人之上。欽翰林院庶吉士,散館後為工部屯田司主事。生平博涉經吏,勤於著述,著有《經腴集錦》,《春藻樆華》,《江南遊草》,《琅玕集》等,鄉人張小春輯《張儀破大史詩集》在香港重刊。

資訊來源http://514235.5d6d.com/thread-15-1-1.html

百侯古鎮:欽點翰林

百侯鎮深厚的文化積澱。歷史上,百侯鎮科場鼎盛,彰顯百侯鎮深厚的文化底蘊。百侯人在科考中登魁有過顯赫的輝煌,在大埔縣邑“獨領風騷數百年”,明清時期百侯科考中進士舉人的總計139人,占全縣開科考取進士舉人總數的近40%。“兄弟七進士”、“一腹三翰林”、“同榜七魁”等文化盛事傳遍粵東。百侯文化在科舉中表現顯赫並非無源之水無本之木,“篤宋程朱理學,全力以治詩文”,“大比年族中應試叔侄各送盤費。”這正是百侯文化在和諧競爭共同發展的大氣候的體現,這正是在小農經濟時代、客家人的耕讀文化淋漓盡致的體現。百侯人民崇文重教之風一直延續至當代。清末民國初,各房姓均有學堂、私塾、書院,現在的百侯幼稚園於1933年開辦,是全國最早創辦的三所幼稚園之一,百侯中心國小也有100多年的歷史,百侯中學亦已度過85個春秋,可見百侯文化底蘊之深厚,教育氛圍之和諧,偉大的人民教育家陶行知先生稱之為“文化為公,百侯精神”。

欽點翰林楊演時

楊演時,字式顯,號半崖,康熙辛卯年(1711年)二月生於百侯侯南。之徐第七子。少與兄纘緒、黼時,時相切磋,為文務去陳言。乾隆三年登舉,乾隆十年(1745年)34歲成進士,選庶吉士,授編修。不久就告假歸家,閉門講學。他自撰一副對聯曰:“容膝易安,且喜藏書萬卷;力田有獲,何如教子一經”。後來潮州知府周碩勛聘請他主持龍湖書院,文風翕然丕振。其時,潮州適逢修府志,演時竭力協助,蒐集文獻,以助成書,凡潮屬利弊,太守悉訪之,絕不以私乾,周益重其品曰:“楊君真道學人也”。後來他還出長過廣西秀峰,福建鰲峰書院。他教育學子的宗旨是:為學務將聖人道理從心體驗,徒摭拾詞章,弋取科名,無裨也。乾隆甲午年(1774年)十月卒於家,享年六十四歲。

欽點翰林張翱

張翱,乳名詵羽,字思飛,號儀坡,清乾隆五十年(1785年)正月二十五生於百侯南山村。樹勛長子,聰穎絕倫,過目成誦。嘉慶丁卯年(1807年)23歲鄉試第一名中式解元。嘉慶十九年30歲甲戌會試中式第十一名進士,殿試第二甲,欽點翰林院庶吉士,丁丑散館,改工部屯田司主事。張翱才高學博,最為鄉闈座主尚書花傑所器重。其工於聯對,常與宋湘等人結伴而行,留下許多絕妙聯對。生平博涉書史,勤於著述。下至醫卜星相,堪輿之學靡不旁通。著有《十三經集句》、《分類經史對語》、《集腋碎言》、《金陵游草》、《星學考證》、《儀坡太史選集》等,字字珠璣,通俗傳神,詩中有畫,堪追李杜。張翱才高學博,秉性剛強,抱負殊高。據說,宋湘曾論過:張翱才學勝於我,唯壽命不及我。個性剛強的張翱,三名魁首未得其一,抑鬱於懷。暇則偕友瀏覽名勝,足跡遍及大江南北,乘興吟喔。嘉慶二十四年(1819年)七月十七日,終因積鬱成疾卒於北京官舍,年僅36歲。尚書花傑著其子演春兄弟為摒擋運樞返鄉歸葬。一代才人英年早逝,未展長才,殊堪痛惜。

註:工部,中國封建社會中央官署六部之一。隋代始設立工部,與吏、民、禮、兵、刑並稱六部,長官為工部尚書,掌管全國各項工程、工匠、屯田、水利、交通等政令。其屬有四:一曰工部,二曰屯田,三曰虞部,四曰水部。宋湘,清梅縣白渡人,雲南曲靖知府,雍正皇帝曾夸其:“廣東第一才子”。張翱墓,位於南山村,“文化大革命”中遭毀。座主,主考官。主事,六品職員。

欽點翰林蕭宸捷

蕭宸捷,字俞聘,號筠洲,生於清順治辛丑年(1661年),百侯侯北人。父翽材,號鳴西,邑諸生,治家有法,和睦鄉里,年八十卒。宸捷自幼聰穎,出語驚其長老,伯父翱材深異之。為諸生,每試取冠其曹,而數奇不遇,年五十,始於康熙辛卯年(1711年)舉鄉試第二,康熙戊戌年(1718年),時年五十七歲始舉進士(二甲二十四名)入翰林,改庶吉士,百侯之入詞林者,自宸捷始。康熙六十年授編修,充當省方盛典篡修官,氣度從容,恬淡無欲。皇上問大學士張公云:廣東肖宸捷為人如何?張對曰:學問人品俱佳。上曰:以科道用。鏇有旨,擢部郎候補。將赴郎中任,以疾於雍正甲辰(1724年)卒於京邸,士大夫皆流涕惜之。卒後,太宗伯任蘭枝志其墓,稱為醇儒,擬之季通、九峰之列流。著作甚豐,多散失,收入《椒遠堂詩鈔》詩詞有五十六首。

註:編修,從六品,翰林院庶吉士散館後,成績優異者留任翰林,授編修或檢討,稱“留館”。省方盛典,指皇帝視察全國各地時的各種儀仗、儀禮、各地官吏、政事、風俗情況等。康熙時的省方盛典纂修官屬翰林院,上有總纂官,由大學士大臣擔任,又同級纂修官多名,一般由翰林院編修充任。皇上,指清世宗雍正皇帝。張公,張廷玉,安徽桐城人,康熙三十九年進士,大學士,軍機大臣(宰相),康、雍、乾三朝元老,曾主持編修《明史》。大宗伯,禮部尚書的尊稱.任蘭枝,江蘇溧陽人,康熙五十二年榜眼,乾隆年間任禮部尚書,亦三朝大臣。季通,南宋學者,名蔡元定,字季通,閩建陽縣人,朱熹弟子。九峰,名蔡沈,號九峰,季通之子。

欽點翰林楊黼時

楊黼時,乳名留緒,字式兗,號遜亭,生於清康熙戊子年(1708年)九月,百侯侯南人,之徐第六子。雍正十三年舉於鄉,乾隆元年(1736年)進士,選庶吉士,散館後授編修,記名以御史用。乾隆三年(1738年),曾到山西主持考試,秉公辦事,選取的都是當地有名有識之士。八年大考後,改授湖北黃梅知縣,清白自矢,政簡刑清,境內肅然。後因身患疾病,辭官在家,閒住四十餘年。黼時改官時曾賦昭君怨云:“不怨君王怨畫師”,表示對奸臣當道的不滿。當時的蔡相國,贈以詩曰:“西坦麗藻留鸞掖,南國甘棠市鶴樓”,對這位知人的伯樂辭官居家,十分惋惜。家居四十餘年,足跡不履公庭,布衣蔬食,蕭然自得。乾隆乙卯年(1795年)卒於家,享年八十八歲。

註:散館,明清時翰林院設庶常館,新科進士朝考得庶吉士資格者入館學習,三年期滿舉行考試後,成績優良者留館,授以編修﹑檢討之職,其餘分發各部為給事中﹑御史﹑主事,或出為州縣官,謂之"散館"。蔡相國,即蔡新, 字次明,號葛山,福建漳浦人。乾隆進士,選庶吉士,授編修,遷刑、工部侍郎。三十二年(1767),擢工部尚書,移禮部,乾隆四十八年官拜文華殿大學士兼吏部尚書。

欽點翰林楊纘緒

楊纘緒,男,乳名弦五,字式光,號紫川。生於康熙丁丑年(1697年)閏三月。百侯鎮侯南村人。是楊之徐第五子。“一腹三翰林”之一。纘緒幼承父訓,十歲能文,康熙辛丑年(1721年)25歲舉進士,殿試二甲四十六名,欽點翰林院庶吉士,改吏部員外郎,浙江道監察御史,協理陝西道事。甲辰(1724年)欽命順天闈監試,四月因焦弘勛案正直不阿,革職回里.甲寅(1734),受本省大司馬鄂彌達、大中丞楊公,大方伯甘公聘,為粵秀書院掌教。乾隆元年丙辰(1736年),特旨徵召,以知府起用,初任甘肅階州、慶陽府知府,後任江蘇松江府知府、廣西桂林府知府等,戊辰(1748年)調泗城府、兼攝南寧府等,均有政聲。甲戌(1754年)升浙江分巡金(華)衢(州)嚴道,陛見熱河,蒙天顏溫語,獎勵以“三朝舊人”。乾隆二十二年,高宗南巡,纘緒對稱旨,擢陝西按察使,疏請編查保甲,會巡道巡行各屬,實力稽查,以收實效。在任三年,悉心平反,多所昭雪。乾隆二十四年(1759年)告老還鄉,誥授通議大夫。纘緒一生熟讀經史,至老手不釋卷,著有《粵秀書院課藝》、《佩蘭齋詩文集》等,至乾隆三十六年辛卯(1771年)卒,享年七十五歲。事跡載《廣東通志》。

註:監察御史,監察御史掌管監察百官,巡視郡縣、糾正刑獄,肅整朝儀等事務,清代為從五品。焦弘勛案,焦弘勛,陝西人,清莊親王博果鐸的管家.深得莊親王信任,間有侵漁,為同事忌。后庄親王死,王府中恨焦者,設法激小王遷怒,欲斬之。時纘緒任刑部御史,認為其所犯屬盜,不當斬,故與小王抗禮.秉公執法,不附不阿,驚動京師。大司馬,兵部尚書大中丞,巡撫大方伯,布政使。粵秀書院,清朝廣東舉人深造之所。知府,清朝知府為從四品。松江府,清江蘇松江府,今蘇州河以南的大半個上海市,轄華亭、上海、南匯、青浦、奉賢等7縣。曾有“蘇(蘇州府)松(松江府)財賦半天下”之美譽。按察史,清代主管彈劾一省官員過失的長官,正三品。通議大夫,清正三品文官的一種,正三品文官初授嘉議大夫、升授通議大夫、加授正議大夫。

http://gzxk.mzedu.com/Ls/mzrw/mzfq/2008-09-14/1221395819d16897.html

來源:百侯鎮山區信息網

以上均受智慧財產權法保護,謝絕任何轉載、引用、塗改,…

南山寶華塔

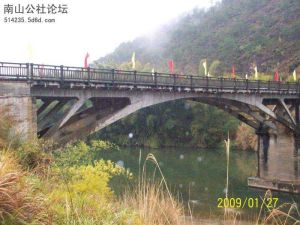

南山寶華塔 南山大橋

南山大橋[計算機桌面]→工具→語言→中文轉換[按確定]

繁體→簡體

簡體→繁體

歡迎加入[互動百科]參與討論!