靖安太史第簡介

太史第

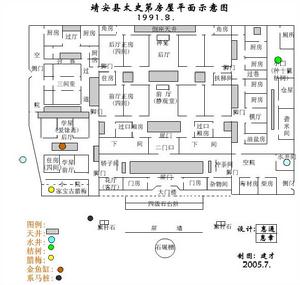

太史第太史第大門呈八字形,門額上端的門匾是青石雕刻的陽文“太史第”三字,字的筆畫胖呼呼的,不是顏體,倒有點象趙體風韻,勁而且柔,柔中帶剛。大門兩側各連著約二十米長的高牆,牆沿磚雕凹凸有致,小巧玲瓏。門前坪地用條石砌成,對面一堵高高的屏牆將坪地與菜地隔開,屏牆上寫有碩大的紅底黑字“鴻禧”。屏牆後還有碾米的牛拉石碾槽。舊時沒有碾米機,三日兩頭有鄰近村民到此碾米,那牛拉著碾盤打轉發出的咿呀聲,是那樣的輕柔和富於節奏,在兒時的記憶里,有如母親的催眠曲一樣親昵。坪地兩旁各矗立著高矮兩對條石雕成的旗桿,靠西邊還有一個六稜柱形大理石系馬樁。

推開兩扇厚重的木門,映入眼帘的是第一道屏門,繞過屏門,是一口用條石鋪砌的大天井,前邊是二門口,門額上的花雕古色古香,上首原有贈匾鐫“祖德彌彰”四字。兩旁隔著兩小天井,分別是屏風隔著的轎子間和沖茶間。轎子間經常擺放著一些過時的轎子架,只有娶親嫁女時,那些轎架子才搬去蒙上轎衣供使用。平日這裡則是小孩們捉迷藏的好地方。沖茶間長年有人燒開水,也是一般外人歇息的地方,鄰近的中老年人空閒時,常聚在這裡一邊品茶,一邊聊天。大門內左側還設有一大客廳,內有雅致的擺設,大人們又管它叫“花廳”。

進二門,繞過第二道屏門後,又是一番天地:首先入目的是前幢天井、前廳,兩側是過口房和廂房,四間正房一字排開。柱旁雕花雀替、過口房、廂房、正房的花格窗上的鳥獸蟲魚,栩栩如生。

前廳名曰“靜觀堂”。舒恭受在任時,因政績卓著,受到道光帝的接見。由於舒恭受與叔叔舒懋修曾同榜登科,且舒懋官與舒恭受父子同為進士,相傳道光帝曾贈其一匾:叔登科,侄登科,叔侄同登科;父進士,子進士,父子皆進士。此匾就懸掛靜觀堂。從前,廳堂左右兩側各分別擺著四把太師椅和兩個茶几,棟柱上掛著木刻楹聯。這裡是喜慶的日子接待賓客的地方。平日裡則是小孩們活動的重要場所,白天在這跳房子,晚上在這捉迷藏。正房前的橫巷則是人們夏天納涼的勝地,一到傍晚,每家正房的門口,都擺著竹床、矮凳,大人們在這拉家常,小孩們在這聽故事、唱歌。陣陣涼風,帶來紡織娘的叫聲,把全身暑氣一掃而光。後廳房與前廳房設計相仿,不同的是,後廳設有神龕供奉先人牌位,還供有幾尊說不上名的菩薩,只記得一尊騎著老虎的叫“座虎”,一尊手舉鐵鞭的“財神”,還有一位觀世音菩薩。每遇喜慶的日子,大門、二門、屏門盡開,前廳後廳張燈結彩,熱鬧非凡。

大院內生活設施齊全,一出腳門,便有礱米房、水井、柴房、廚房、油鹽房,讀書屋(愛餘齋)。遇寒冬臘月,小院臘梅迎雪開放,那五瓣的黃花,賞心悅目,幽趣的清香,沁人肺腑。晚清秀才,人稱“瘦道人”的舒信寶在抗日逃難途中曾作詩念道:吾家牆角老梅樹,每屆隆冬便著花。今日不知仍舊否,主人久已嘆無家。

古建築的結構、質量極為可靠,雖歷經近兩百年風雨,高高的主體牆依然不傾、不斜、不裂,古樸壯觀,遠遠望去,其白色裝飾線條依然威風凜凜,盡顯本色

靖安太史第史料

據《靖安縣誌》記載:舒恭受,字再萸,號後庵,太史第人,嘉慶二十一年(1816年)中舉,二十五年為進士。道光二年(1822年)補應殿試,欽點翰林院庶吉士(清掌撰著記載。從四品。滿二人,漢三人組成)。先後任浙江西安、嘉善、鄞縣知縣,石浦同知,主持定海政事,署理寧波府知府等。曾授軍功賞戴花翎。

舒恭受知府的驕人成就,正是在其父舒懋官的教育薰陶下獲得的。舒懋官,字長德,號萸房,太史第人,其父麟祥,靖安縣“木門樓”(《白香詞譜》的編纂者舒夢蘭的出生地)人,是當地著名學者,舒懋官受其影響,學業頗有造詣。清乾隆五十八年(1793年)中進士,嘉慶五年(1800年)開始,先後任廣東英德、豐順、新安、香山等縣知縣。

清定海同知舒恭受抗英衛國功勳卓著;

清新安知縣舒懋官主修的巨著《新安縣誌》千古流芳;

舒恭行清四川候補知縣、舒信孚清四川宜隴知縣、舒篪民國江蘇某縣補用知事等《靖安縣誌》均有記載。

舒寬宇,清道光乙未中舉。

舒寬詔,清光緒乙亥中舉……

抗日救亡教育先驅舒荔堂,評為靖安縣模範幹部,教育先進工作者,當選為縣人大代表和縣人委委員,縣政協首屆委員。正是門庭光耀:衣冠濟濟相聚一門猗歟盛哉,真世家大族之不可多見也哉

中華人民共和國建國後,太史第里共有三十多人先後在教育戰線工作,為國為民默默奉獻建功立業。抗日戰爭時期冒著生命危險,出入江西永修,武寧的敵占區,推行抗日救亡教育的舒荔堂,先後被評為靖安縣模範幹部,教育先進工作者,並當選為第三、四、五、六屆縣人民代表大會代表和縣人民委員會委員,縣政協首屆委員。

高州市太史第

高州市太史第位於廣東高州市城西的廣潭村,是清代光緒年間,兵部左侍郎、工部左侍郎、國史館編纂楊頤的故居遺址。

楊頤(1824~1899年),清代高級官員,高州市城西廣潭村人。鹹豐二年鄉試中舉,同治四年赴京會試進士,自此踏上仕途。先被欽點翰林院庶吉士,後任至國史纂館修,及至都察院左副都御史、兵部左侍郎、工部左侍郎。他任職期間,剛正不阿,敢於彈劾那些徇私舞弊、貪贓枉法的大臣。在幾次擔任主考官中,為朝廷錄選了不少人才。對修纂國史、修建北京勝跡也作出了貢獻。1898年,為慈禧太后佐勘東陵工程後,請假回鄉省親。翌年病逝家中。

楊頤故居原為三進建築,磚木結構。待進士及第並出任京官後,擇基另建新居,稱“太史第”。太史第主體建築為五路四進,另置後院及前院,周圍設大迴廊。前院前部建有稜柱形裝飾的圍牆,回廓四角設定護衛角樓,火力可顧及院內及四周圍牆任河一角落。院內鑿有水井、花池。整座建築選料上乘,雕樑畫棟,石質欄桿,花磚鋪地,富麗堂皇。總面積約7000平方米。

及後,又於主體建築旁邊,擴建約3000平方米的附屬建築。附屬建築為二層樓房式建築,採用傳統的民族風格形式進行裝飾彩繪,獨具特色。附屬建築與主體建築協調和諧,構成一個龐大的民居建築群體,也是粵西地區最大的民居建築之一。它對於研究嶺南民居建築具有一定的歷史和科學價值,被列為市級文物保護單位。

浙江紹興太史第

太史第座落在紹興市福全鎮境內徐山村,旁臨鑑湖。 清朝嘉慶年間,村里以羅氏為大姓,大都以文職為業,與文房四寶有緣。至今還流傳著“徐山羅、峽山何、草藐橋杜家”的順品溜,曾號稱為“羅百萬”的羅公靜一,其號稱曾驚動了嘉慶皇帝。

太史第總面積達2184平方米,坐北向南,分七間打埭,共四進。前進為儀門,門牆上方鐫刻著“勤儉謙和”四個端莊的正楷大字,為羅氏之家訓,勉勵羅氏後裔要勤勞儉樸謙虛和氣之意。二進中間為大廳,三進中間為二廳,也稱香火大廳,四周樓房畫梁調棟。左右兩側均是廂房和側樓,景致十分壯觀,計大小房屋八十餘間。台門外牆周圍均以“四板石硝牆”砌成,據傳“四板硝牆”要五品以上的官銜妨可建造,可見這位羅公職位之大。

據羅氏第十六世孫羅先生介紹:家譜記載羅公名靜一,排行老二,生卒不詳。他年輕時勤奮好學,博覽群書,知識淵博,立有報國之志。嘉慶已卯年間,適逢大比之年,靜一公上京赴考,金榜中舉,封為翰林宮銜(從事起草詔 書,應承皇帝各種文字工作的官)。據說其在皇帝殿試時,羅公對答如流,文章出眾,才華橫溢,又瀟灑英俊。萬歲龍心大喜,即命其為已卯科翰林,卻不放官,留在身邊的翰林院中。只因太子讀書正缺這樣的人才教導,因此命他為專門教太子學習的老師。

光陰如箭,轉眼二年多時間過去了,由於羅公治學嚴謹,教學有方,太子的學業飛躍上進,皇上聞之,也滿心歡喜。一天正午,羅先生趁太子午睡之際,不在身邊,正對天興嘆:“啊,我離家已二年有餘,家中信音全無,不知兩位高堂福體可安,又不知夫人孩子生活如何?我雖身為翰林,但俸祿甚微,家中不寄銀兩分文,實在使吾掂記也”。此嘆聲正被路過翰林院的太子聽得一清二楚,但他聽了不動聲色。翌日,太子在父皇面前談及先生心事。其實嘉慶皇帝也早有察覺,認為先生所言也是事實,也不去怪他的罪,並對太子道:“兒所言極是,朕也早有安排,你轉言先生,請先生再待數月,朕已命他為壬午科監考官之職,已行文各府各縣,請其繼續安心賜教吧!”

次年秋季,正是壬午科大比之年,先生果然當上了監考官重任。他盡心盡職,秉公辦事,監考嚴謹,博得了朝中文武官員的好評。皇上聞之,開恩鼓獎,賜其白銀萬兩,由此先生竟成了一大富翁。翌年正月,皇上又出聖旨一道,封其為“太史官銜”。羅公回鄉祭祖,建造“太史第”府宅一座。這就是徐山村現存的清朝古建築之一的太史第台門。