簡介

說起南京鐘,很多南京人都感到陌生,但它的的確確又是跟雨花石、雲錦一樣能夠代表古金陵特色的南京特產。在當今海派收藏熱中,清至民國時期的機械製品深受追捧,例如古董鍾、留聲機、電話機、放映機、航海儀等。在古董鍾中,南京鐘以其古樸典雅的造型越來越受到民間收藏者的青睞。

南京鐘因最早製造於南京,故名。後來製造地遍及江蘇,人們又稱其為“蘇鍾”。為區別於西洋鍾,又叫它“本鍾”。因其外殼造型仿造中國傳統的插屏模樣,又有“插屏鍾”之名。南京鐘與廣鍾並列為我國早期兩大自鳴鐘體系,雖說廣鐘的歷史要早於南京鐘,但南京鐘本土化的程度卻遠遠超過廣鍾,不像廣鐘的造型,不是教堂式就是樓閣式。

歷史

南京鐘

南京鐘1601年,義大利傳教士利瑪竇來到中國,他向明朝萬曆皇帝進獻了一件自鳴鐘,這是中國人第一次認識西洋鐘錶。由於當時人們不知道這件洋玩意的製作方式,所以從皇帝到大臣都備感新奇,把它當作玩物把玩。直到清康乾時期,從中國的宮廷到民間,才開始大量仿製西洋鐘錶。

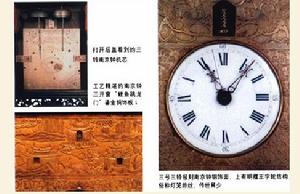

清同治年間,南京鐘的外殼上為長方形的機箱,下為花式底座,上下可靈活拆裝,俗稱兩托。到了光緒年間,一些工匠又吸收了中國傳統插屏的造型,把鐘錶機箱上部改造為屏芯,機箱中插入屏架,下部則改造為花底座,俗稱為三托,至此南京鐘的造型基本確定。 南京鐘的外殼最常見的製作材質是紅木,另外還有一些紫檀、黃花梨等。其底座雕花裝飾,常見紋飾有“葫蘆藤”、“二龍戲珠”、“梅花枝”等。

在西洋時鐘傳人後,我國仿製生產的自鳴鐘很快就出現了,最初是在廣州與北京清皇宮的造辦處,緊隨其後的是南京。當時江南地區手工業發達,為制鐘業的誕生提供了一定的條件。據清初劉獻廷《廣陽雜記》記載,明末江寧(今南京)人吉坦然就製造過一座叫做“通天塔”的自鳴鐘,其“形如西域浮屠,凡三層置架上,下以銀塊填之,塔之下層,中藏銅輪,互相帶動,外不得見。中層前開一門,有時盤正圓如桶,分為十二項,篆書十二時牌,為下輪所撥動;與天偕運,日一周於天,而盤亦返其故處矣>>”從上述描寫中可知,吉坦然的“通天塔”是仿照西洋鐘的原理製成的,但模仿中有改進,具有中國特色,這應是最早的南京鐘了,吉坦然則被奉為南京鐘製造的鼻祖。

吉坦然之後至太平天國時期,南京出現40多家造鐘坊,其中著名的如設在黑廊街的王萬順,設在府東大街的易黃茂,設在鼓樓大街的胡錦元等。據《清代末年的南京制鐘業的調查》介紹,南京製造的鐘有:“專為官府造的更鐘,走時打時打刻的三套鍾,帶日曆月曆的鐘,專為船上用的圓擺鐘,帶打鞦韆、翻跟斗、跳加官的玩具鍾,還有插屏鍾。”可見清代南京生產的機械時鐘種類五花八門,而插屏鍾只是其中的一個品種。為什麼後來會形成插屏鍾一統天下的局面,而其他的品種則銷聲匿跡了呢?這是源自插屏鐘的中國化與平民化的結果。人們對時鐘的追求,第一要素是實用,觀賞性則居其次。南京鐘造價低廉,這是其市場占有率的重要保證。另外,中國傳統模式的插屏形式符合老百姓的審美情趣。

發展

插屏鐘有它自身的演變過程。我國最初的自鳴鐘,其外殼造型和機械功能完全是從仿造起步的。插屏鍾走出了獨創之路,它最初成型於清代嘉慶與鹹豐年間,早期的鐘殼造型為圈篷式,上是半圓形篷頂,下為稍寬扁形底座。到清同治年間,鍾殼改為方匣子形,上為長方形機箱,即屏芯,下為花幾式底座,上下兩部分可以拆開,其觀賞性大大提高。清光緒年間才定下如今看到的“南京鐘”的規格,使其更具民族特色。到了民國初年,又出現了圓形插屏鍾,即上部機箱由方形改為圓形的屏芯,插屏底座也由原來的直線形改成為曲線形,雕工十分精細,造型更加流暢,比方插屏更為秀麗多姿。但由於它的生產時間較短,產量不多,流傳下來的很少。

南京鐘還有特殊造型的。滬上南京鐘收藏家劉國鼎先生由湖北黃石覓到一件落地式南京鐘,通高194厘米,寬38厘米,厚30厘米,老紅木鐘殼,造型端莊大方。鍾殼左右兩側有兩行字,上款“交通銀行大廈落成開幕之慶暨鶴舫鄉先生喜鑒”,下款“民國十年仲秋吉日紀念”。由此可知這是1921年的產品,其式樣是按訂製人的要求設計的,所以很少有重複的。如今這件老古董成為劉國鼎南京鐘收藏館的鎮館之寶。

現在流傳下來的南京鐘絕大部分不是南京製造的,而是出自蘇州、上海等地。蘇州是南京鐘的主要生產基地,這裡的制鐘業是我國最早的鐘表工業之一,早在清代初期就已經具備一定的規模。如今北京故宮博物院與南京博物院都藏有相當數量的蘇州制自鳴鐘。據《故宮鐘錶因緣》一文介紹,現存最早的蘇州製造的機械時鐘是清康熙年間的產品。清代的蘇州制鐘業已有了專業分工,如蘇州閶(chang)門外有“張榮記”鍾碗作坊。鍾碗即自鳴鐘的發音裝置,當時“張榮記”的鐘碗有60多種規格,全國各地都來此訂貨。此外,在王天井巷處有專門製作紅木鐘殼的作坊,在肖家巷口有鐘面銅板鐫花作坊。清代末年,蘇鍾製造作坊多達18處,可見當時的生產規模。

上海也是20世紀南京鐘的主要生產地。清嘉慶年間松江學者徐朝俊的《高厚蒙求》中寫道,他家是五代鐘錶世家,他本人也是鐘錶愛好者,晚年寫了一部《自鳴鐘表圖》,這是我國第一部有關鐘錶修理的專著。光緒三十一年(1905年),上海建立了美麗華鍾廠,其鼎盛期從職人員發展到300多人,可見其生產規模。現在收藏古董鍾者手中常有美麗華的產品。

除蘇州、上海外,生產南京鐘的還有江蘇的揚州、南通、鎮江,浙江的杭州、寧波等。雖產地不一,然今天所見到的南京鐘大多卻外貌相同,這是因為當時的紅木鐘殼基本上都是在蘇州訂製的。南京鐘的生產至抗日戰爭開始後全部停止。半個多世紀過去了,這些當年完全手工製作的古董鍾,不少仍然能使用,並走時準確,故被譽為“壽星鍾”。

價值

南京鐘

南京鐘南京鐘的藝術價值主要體現在兩個方面。一是古樸典雅、具有民族特色的外殼造型。南京鐘的鐘殼都採用紅木,甚至紫檀、黃花梨,早期的大多採用細工雕,連面框上都施以細浮雕。民國時期的鐘殼多為粗線條的圓雕,底座紋飾常見的有“葫蘆藤”“梅花枝”“二龍戲珠”等。有的還飾以螺鈿象矛鑲嵌,花紋有“暗八仙”“八寶”等。二是以銅飾件裝飾鐘面。圖案有“雙獅繡球”“五福捧壽”“八仙過海”等,並施以鎏金工藝,金光閃閃,富麗堂皇。

如今,南京鐘已成為藝術品收藏投資的重要門類,其市價不斷攀高。20世紀80年代收藏熱興起之初,上海的許多鐘錶商跑遍了蘇北各地,悉數收購民間尚存的南京鐘。如今,蘇北富裕了,那裡的人又進上海尋覓南京鐘,為他們的客廳重塑光彩,於是有南京鐘回歸故里的佳話。

榮譽

南京鐘因其工藝精湛、用料講究,一出現就深受當時中上層人士的喜愛,當時在南京很多人家把它與瓷瓶、鏡子放置廳堂中,取其“終身平靜”的諧音祈福。

1915年在美國舊金山的“太平洋萬國巴拿馬博覽會”上,南京鐘獲得了金質獎章,從此中國製造的南京鐘走向世界,在海內外名聲大振。

保護

在上海的多倫路文化街有一家“南京鐘收藏室”,這是全國唯一專門收藏南京鐘的收藏室,收藏室的主人劉國鼎老人解放前是專門從事製作和維修南京鐘的。如今這個家庭收藏室作為上海的涉外旅遊單位,裡面收藏的南京鐘深受國內外遊客的喜愛。 幾乎所有接受記者採訪的收藏家、文史學家,都表示南京鐘的絕世是南京人民的一大損失。專家們表示,作為曾經盛極一時的南京標誌性地產,南京鐘不應該像現在這樣,在沉默中走向滅絕。蘇洪泉說南京鐘也是南京的城市文化名片,它應該跟雲錦一樣受到保護。 每一個流傳下來的先輩的創造,都是古人智慧與勤勞的結晶,都是經過歷史的風風雨雨淘汰後留下來的精品。“南京人應該重新認識和了解自己祖輩的傑作,並以此為榮,將其保護好。”