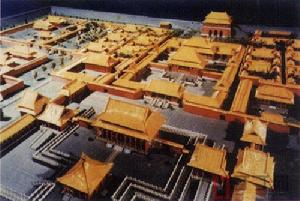

明故宮遺址公園(局部)

明故宮遺址公園(局部)宮殿歷史

由明太祖朱元璋始建於元至正二十六年 (1366年), 地址在元集慶城外東北郊, 初稱"吳王新宮", 後又稱"皇城". 由於當時朱元璋尚未稱帝, 故新宮建築規模有限, 只有中路的外朝和內廷建築, 東西兩側空地均未興建宮室. 新宮東西寬790米, 南北長750米, 有門四座, 南為午門, 東為東華門, 西為西華門, 北為玄武門. 入午門為奉天門, 內為正殿奉天殿, 殿前左右為文樓, 武樓. 後為華蓋殿, 謹身殿. 內廷有乾清宮和坤寧宮, 以及東西六宮.

洪武元年 (1368年), 朱元璋即位稱帝, 以應天府為南京, 開封為北京, 並於次年在鳳陽興建中都城. 由於人力物力全被集中於中都城池和宮殿的興建, 因此南京宮殿的擴建工作再度終止. 此後數年間只對已有宮殿進行了必要的維修.

洪武八年 (1375年)朱元璋放棄建設中都的計畫, 集中力量修建南京. 此次修建, 增設了午門左右兩闕, 在奉天門左右增加了東西角門, 並增建文華殿, 武英殿等建築. 洪武二十五年 (1392年), 再次增建, 在皇城外增設宮牆, 以新牆之內為皇城, 原皇城改稱宮城. 在宮城前建造了端門, 承天門, 金水橋, 形成"T"字型廣場, 向南直抵1373年建造的洪武門. 廣場東側為五部 (刑部在皇城之北的太平門外), 西側為五軍都督府.

南京故宮修建時注意了風水的問題, 以紫金山的富貴山為靠山, 但是由於選址的局限, 內廷部分是在被填平的燕雀湖上建造的, 雖然採用了打入木樁, 巨石鋪底, 以及石灰三合土打夯等方法加固地基, 但日久之後仍然出現地基下沉的問題, 宮內容易形成內澇, 排水不易. 同時宮城離外城過近, 戰時不易防衛.

建文四年 (1402年), 燕王朱棣攻破京師, 建文帝出逃, 馬皇后在宮中自焚死. 朱棣即位後仍居於南京皇宮中, 但同時下令以北平為行在, 準備遷都. 永樂十八年 (1420年), 北京宮殿建成, 次年朱棣遷都北京, 此後南京宮殿不再使用, 但仍作為留都宮殿, 委派皇族和內臣管理. 崇禎十七年 (1644年), 福王朱由嵩在此即位, 一度建立南明政權. 此時的明故宮內大多殿宇已經坍毀無存, 南京太廟也早已被焚毀, 朱由嵩進行了一些修復工作, 興建了奉天門, 慈禧殿等建築.

清滅南明後, 改南京為江寧, 將明皇城改為八旗駐防城, 設定將軍及都統二衙門於明故宮中. 康熙年間, 曾取明故宮石料雕件修建普陀山廟宇. 太平天國攻陷南京後, 沒有使用明故宮作為宮殿基址, 而是在城中另擇新址建設新宮, 此間拆取明故宮大量石料和磚瓦. 至太平天國滅亡時, 明故宮的宮殿和宮牆已基本無存.

中華民國時期, 曾計畫以明故宮地區為中央行政區, 但由於財力和戰爭的原因, 該計畫沒有全部實現, 只是在明故宮遺址範圍內修建了中國國民黨中央監察委員會和中國國民黨中央黨史資料陳列館. 1929年修建的中山東路從明故宮遺址中穿過, 將其劃為南北兩部. 至民國後期, 明故宮已成為一處小型機場.

建築形式

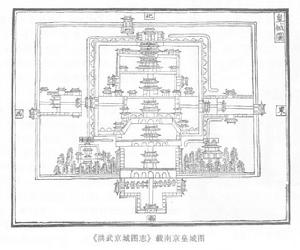

南京明故宮復原圖

南京明故宮復原圖這座朱元璋的宮殿,由皇城與宮城兩部分組成,合稱皇宮。皇城在外,圍護著宮城。據當今學者考證,皇城範圍東起今南京機電學校與南京博物院以西一線,西至竺橋、逸仙橋以東,南到光華門,北至佛心橋一帶。南北長2.5公里,東西寬2里,周長9公里,呈凸字形。皇城開有六道門:正南為洪武門,正對著都城正陽門 (今光華門);東南為長安 左門,外為長安街(今八寶街);西南為長安右門,東為東安門,西為西安門;北為玄武門。宮城又稱大內,俗稱"紫禁城",開有六道門:正南是午門(今午朝門),東南為左掖 門,西南為右掖門,東為東華 門,西為西華門,正北是北安門。在皇城與宮城之間還有兩道門,南為承天門,北為端門,與洪武門、午門處在同一條中軸線上。

沿著明故宮內的南北中軸線,由南向北,對皇城與宮城作一次巡禮。由皇城南端的洪武門進,到承天門中間的御道上,有五座石橋,名“外五龍橋”,橋下就是外御河。在洪武門至外五龍橋之間的御道兩側,是明朝中央官署區。御道西側是高級軍事指揮機構,包括中、左、右、前、後五軍都督 府,以及太常寺、通政司、錦衣衛、旗手衛、欽天監等;御道東側是中央高級官署,包括宗人府、史部、戶部、禮部、兵部、工部,以及翰書院、詹事府、太醫院等。在承天門與端門之間的御道兩側是廟社區,東邊設定了祭祀皇帝祖宗的太廟,西邊則是祭祀神靈的社稷壇,再向北走就到了午門。

進入午門,又有五座石橋,稱“內五龍橋”,橋下為內御河。過了橋就是奉天門,由南向北依次建有奉天、華蓋和謹身三大殿。三大殿的東側有文華殿和文樓,西邊有武英殿和武樓,統稱為“前朝”五殿。奉天殿,就是人們常說的金鑾殿,是朱元璋舉行重大典禮和接受文武百官朝賀的地方。後來北京故宮的太和、中和、保和三殿,就是模仿奉天、華蓋、謹身三殿建造的。

三大殿之後,是皇帝與后妃生活起居的地方,名叫“後廷”。處在中軸線位置上的是乾清、交泰、坤寧三宮,左有柔儀殿(東宮),右有春和殿(西宮),兩殿相對。東北角為東六宮,西北角為西六宮。在春和殿西側還有御花園。“前朝”與“後廷”相結合,組成“朝廷”。

整個明故宮,殿宇重重,樓閣森森,雕樑畫棟,萬戶千門,金碧輝煌,氣勢恢宏,曾作為明初洪武、建文、永樂三代皇宮,長達54年之久。直到明永樂十九年(1421年),明成祖朱棣遷都北京,南京明故宮才正式結束王朝皇宮的使命,但仍由皇族和重臣駐守,地位仍十分重要。

建築分布

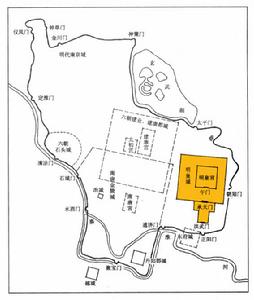

南京皇城圖

南京皇城圖明南京皇宮規模宏大,布局嚴謹,成為後來興建的北京皇宮的母版。明南京皇宮由內宮城和外皇城兩部分組成,均坐北向南。

⒈宮城

宮城,又稱大內、內宮,俗稱紫禁城、紫垣,是朱元璋起居、辦理朝政、接受中外使臣朝見以及皇室成員居住之地,位於南京四重城垣最裡邊一重,有御河環繞。元至正二十六年(1366年)受朱元璋之命,由精通堪輿術的劉基占卜後填湖而建,因而地勢南高北低。宮城坐北朝南,平面略呈長方形,宮牆主體南北長約0.95公里,東西寬約0.75公里,周長約3.4公里。

在宮城牆體上,初期開有城門4座,洪武“十年改作大內午門,添兩觀。中三門,東、西為左右掖門”,故共建有6座城門:南面的正門為午門,在午門左右兩側為左掖門和右掖門,西門為西華門,東門為東華門,北門為玄武門。玄武門,俗稱“厚載門”(即今誤稱的“後宰門”),取《易經》坤卦:“地勢坤,君子以厚德載物”。

午門前,是傳達聖旨及朝廷文告的地方,也是皇帝處罰大臣“廷杖”之地。據說,朱元璋時代的“廷杖”還算比較文明,受此懲罰的大臣不脫衣、褲,但受罰後,也需臥床數月,而後得愈。從午門入,有宮牆環繞,過內五龍橋,便是奉天門。奉天門左有東角門,右有西角門,門上都有樓閣。據說當年皇太孫被朱元璋立為皇儲後,他的幾個叔叔不服,皇太孫曾與太常寺卿黃子澄在東角門上商討過對策。即位以後,建功立業文帝命黃子澄兼學士,在欲削藩王兵權之前,特意問黃:“先生憶昔東角門言乎?”黃回答:“不敢忘。”建文帝遂下決心削藩,引發了後來的“靖難之役”。東角門的南邊有左順門,可通文華門入宮城左路抵文華殿(太子講學處則稱“大本堂”,疑在文華殿一側),亦可通東華門;西角門的南邊有右順門,可通武英門入宮城右路抵武英殿(明代中期,殿內曾供奉朱元璋和朱棣的畫像),亦可通西華門。

在宮城的城門中,目前午門的牆體部分尚存,只是門上的五鳳樓早已毀圮,僅留下石柱礎;東華門基本保存完整,西華門已毀。公元2000年,有關單位在原址上因建樓挖基礎,才發現了該門的遺址。目前,有關部門已決定對該遺址予以保護。

過奉天門就是皇宮最重要的三大殿建築。奉天殿,是三大殿的主體,上蓋琉璃金瓦,雙檐重脊,雕樑畫棟,朱漆描金雕花的門窗,在陽光下發出熠熠光芒,這就是人們通常所說的“金鑾寶殿”。當然,這都是洪武十年以後的事了。它是朱元璋舉行重大典禮和接受文武百官朝賀的地方。朱元璋“創業伊始,勵精圖治,在早朝之外還有午朝和晚朝,規定政府各部有一百八十五種事件必須面奏皇帝”。從這段記載,我們似乎可以想像當年這裡政務繁忙的景象。

奉天殿旁左廡向西邊的稱文樓,右廡向東邊的稱武樓。奉天殿的後面是華蓋殿,它像一座亭子,四面出檐,滲金圓頂,殿頂上還綴有碩大的金球一顆。殿旁東有中左門,西有中右門。每逢春節、冬至和朱元璋的生日,朱元璋都要在這裡先行接受內閣大臣和宮廷執事人員的參拜,然後才去奉天殿接受百官的朝賀。再向後去就是謹身殿,規劃僅次於金鑾殿,也是一座雙重飛檐的大殿。以奉天、華蓋、謹身這三座宏偉的建築為主,構成了宮城“前朝”的主體部分。

在“前朝”的後面,屬於“六宮”(亦稱“後宮”)範圍。後宮南面正中的大門為乾清門,門外左右各有金獅一座,乾清門內為乾清宮大殿。宮殿左邊有日精門,右邊有月華日,殿的東西有斜廊,廊後左邊有東暖閣,右邊有西暖閣。乾清宮後面是省躬殿,制式如同華蓋殿,略小一些。省躬殿後為坤寧宮,是皇后居住的地方。坤寧宮的東、西兩側,建有柔儀殿和春和殿兩座別殿。後宮之制甚嚴,經朱元璋先後5次修訂而成,宮人不僅不得出宮,甚至連書信也不得傳出,違者殺無赦。

此外,宮城內還有祭奉朱元璋祖先的“奉先殿”;珍藏、修編經典書籍的“文淵閣”,位於奉天門之東;專門為“東宮親王讀書”而建造的“大本堂”;以及富麗堂皇的諸多宮廷建築。如今,後宮一帶保留下來的遺蹟,只有當年後宮西北角御花園中的一座假山(部分石刻及構件,現已被搬移到太平門外白馬公園內)。

宮城中還有一座不算太小的“動物園”,可是它卻沒有大象房。可能是大象體積、重量過大,不便安置的緣故,就將東南亞各國使臣及南方官吏進貢的大象,大多集中在南京聚寶門和通濟門外一帶,加以馴化(故南京外郭城門名有“大馴象門”、“小馴象門”之稱謂)。洪武十九年(1386年)十二月,在南京城南的郊外“創置象房”。經過馴化後的大象,在需要時送進宮中進行表演。

早期的宮城建造比較簡樸,從現今遺留的南京午門須彌座石刻和鳳陽午門須彌座石刻進行比較後,可以明顯看出。1375年(洪武八年)9月29日,“詔改建大內宮殿”。經過兩年的時間,“改作大內宮殿成……制度皆如舊,而稍加增益,規模益宏壯矣”(《明太祖實錄》卷一一五)。南京宮殿上的所有坊額、匾額,據稱統一由詹希源手書。宮城城牆的城磚,早期由軍工夫在應天府當地燒造,後來在改築宮城時使用了一些其他地方燒造的城磚。

五龍橋(金水橋))

五龍橋(金水橋))皇城,是護衛宮城最近的一道城垣,環繞宮城等距而建。永樂年間拓皇城西垣,致使西華門至西安門的距離,要比東華門至東安門的距離長一倍左右,平面呈倒凸字形。皇城與宮城以及所囊括的建築,合稱為“皇宮”。

在皇城城垣上共開築城門7座:皇城的正南門是洪武門,位於京城正陽門(即民國時期改稱的光華門)內北面。進洪武門後,為南北向的千步廊,兩邊建有連續的廊屋,由南而北,到承天門前的橫街分別轉向東西而成為曲尺形。千步廊後面兩側為“五部六府”中央官署的所在地。過了外五龍橋即是承天門(相當於北京天安門)。洪武二十五年(1392年),改建大內金水橋,在宮城南面正中的午門至皇城南面正中的承天門之間,建端門以及端門和承天門樓各五間,端門兩旁的御道東西兩側,建有南北向的宮牆,把東面的太廟、西面的社稷壇隔在外頭,使得這條御道更加森嚴,成為通向宮城的惟一交通線,因而承天門雖是建在皇城的正南,實際上成為進入宮城的正南第一道門。承天門前南北走向的皇牆上,建有銜接長安街東、西相向的長安左門和長安右門;在皇城主城的東面為東安門,西面為西安門,北面為北安門。

在皇城西南角的皇牆下,為宦官諸監所在地。其他各司、局、庫、房、廠等為朝廷服務的機構,有的設定在宮城裡,有的設在皇城內。

皇宮內、外的河道上,除了建有內、外五龍橋,還在東長安門外附近建有“青龍橋”,在西長安門外附近建有“白虎橋”,即堪輿術中常用的所謂“左青龍,右白虎”之制。

殘留的柱礎

殘留的柱礎朱元璋在南京時期,雖然一再強調要簡樸,但建造殿堂壇廟時,卻完全不是如此。其用心之良苦,建造之講究,一點不含糊。以祭祀的壇廟為例,朱元璋先後建造、改建過的主要祭祀壇廟有:圜丘、方丘、天地壇,社壇、稷壇、社稷壇,太廟、帝王廟、功臣廟等,約20多座。當然,這些建築現已無存,我們只能通過史料中的文字,來想像當年散布於南京城牆內外的這些建築的模樣和規制。

圜丘(建於1367年),祭“天”之所。在京城東南正陽門外鐘山之陽(即今天堂村一帶),仿漢制為壇二層。第一層“廣七丈,高八尺一寸,四出陛。正南陛九級,廣九尺五寸;東、西、北陛亦九級,皆廣八尺一寸”。從壇的表面一直到壇基,全部秋以琉璃磚,四面以琉璃欄桿環之。第二層“周圍壇面皆廣二丈五尺,高八尺一寸。正南陛九級,廣一丈二尺五寸;東、南、北陛九級,皆廣一丈一尺九寸五分”,壇面以及欄桿均如第一層之制。

方丘,祭“地”之所(1377年後廢)。“在太平門外鐘山之北,為壇二成(層)……”其制式大致與圜丘同。圜丘與方丘,一個祭天,一個祭地,取“天圓地方”之意。洪武十年(1377年),朱元璋感到“天地猶父母,父母異處,人情有所未安”,“乃命即圜丘舊址為壇,而以屋覆之,名大祀殿”,也就是後人所稱的天地壇。

社稷壇(初建於1367年),祭祀土神、穀神之所。“在宮城之西南,背北向。社東稷西,各廣五丈,高五尺,四出陛,第陛五級。壇用五色土,色各隨共方……”。早期的社稷壇,實際是“社壇”和“稷壇”兩座壇,共用一個地方。直到洪武十年秋八月癸丑日(1377年9月10日),才“改建社稷壇於午門之右,共為一壇”。

太廟(初建於1367年),祭祀朱元璋一系的祖宗之所,位於宮城東南,與社稷壇隔御道相向。四祖各為廟,“皇高祖居中,皇曾祖東第一,皇祖西第一,皇考東第二,皆南向”,每座廟中供奉神主,東西兩夾室,旁兩廡,設三門。每門“皆設戟二十四,外為都宮,正門之南,別為齋次……”。正殿兩廊楹室崇深,功臣配享,左有神宮監。“洪武八年,改建太廟,前殿後寢,殿翼皆有兩廡,寢殿九間,奉藏神主,為同堂異室之側。”如今,太廟早已無存。但是,太廟遺址留下的巨大石柱礎還在,成為今南京一所大學校園內的花園一景。

奉先殿(初建於1371年),起因於朱元璋和禮部尚書陶凱論及父母的養育之恩,感到每年只能“歲時祭享”太廟,為了“晨昏謁見,節序告奠”,遂於洪武四年正月下令在宮城內乾清宮東側建造奉先殿,同年十月建成。奉先殿南向,正殿五門,深二丈五尺。殿前為軒五間,深一丈二尺五寸。

除了上述這些主要殿堂壇廟之外,明初在南京最集中建造的廟宇,要算設定在雞鳴山南邊山腳下的祭廟。如:帝王廟、城隍廟、真武廟、卞壺廟、蔣忠烈廟、劉越王廟、曹武惠王廟、元衛國公廟、功臣廟、五顯廟、關羽廟等,號稱“十廟”。這些如此集中排列在雞鳴山下的祭廟和所祭祀的對象,顯然遠遠超出了一般廟宇的功能。況且,洪武年間在南京建造的壇廟還不僅僅這些,如在金川門外設定的龍江壇、定淮門外設定的晏公廟、神策門外設定的無祀鬼神廟、獅子山上設定的徐將軍廟等等。

應該說,朱元璋建造的這些用於祭祀的殿堂壇廟,實際上反映了他因出身卑微而榮登九五之極後的一種文化心態上的需求,同時也反映了當時民眾對這種社會文化的認同程度,為京城的官員和百姓們提供了一處處精神寄託的場所,更是朱元璋藉以控制民眾思想、用以鞏固政權的手段而已。

奉天門遺址柱礎

奉天門遺址柱礎中央一級官署,基本安置於皇城洪武門內千步廊的兩側。從南向北來看,千步廊東側為工部、兵部、禮部、戶部、吏部、宗人府,千步廊西側為太常寺、後軍都督府、前軍都督府、右軍都督府、左軍都督府、中軍都督府,基本是按照文左武右的格局。《洪武京城圖志·序》稱:“六卿居左,經緯以文;五府處西,鎮靜以武。”說的就是這種布局。

在千步廊後面,東側置有東城兵馬司、太醫院、詹事府、翰林院;西側置有欽天監(其測候台設在雞鳴山)、旗手衛、錦衣衛、通政司。在中央官署六部中,只有刑部沒有設在洪武門內。刑部、都察院和大理寺並稱“三法司”,設定在今南京太平門外的太平堤西側。據稱:“三法司門往北一帶,舊有大牆,總括三法司、京畿道在內。”至明正德十四年(1519年),“今大圍牆多圮,自三法司後佛國寺,行人直穿而入矣”(《客座贅語》卷十)。以朱元璋在南京期間建造的大概念來看,這些“大圍牆”雖然不能與宮城、皇城、京城以及外郭城牆相比,但其耗用的建材和民工,確實相當可觀。

當時朝廷全面負責南京建造的機構是工部,且作為其首要的任務。具體負責南京建造工程的單位是營繕所,仍歸工部管轄。該項所位於今南京通濟門大街上。朱元璋1368年自“舊內”遷入“新宮”後,原來居住的元御史大夫宅成為應天府署的所在地。當時的南京城一分為二,由江寧縣和上元縣分管,江寧縣署設在京城聚寶門內鎮淮橋西北,上元縣署設在城中中正街以西。其他相當數量的中央及地方官署,散布於南京城的各個地方。

布局特色

⒈順應自然

南京城

南京城⒉遵循禮制

在宮殿形制上,朱元璋力圖恢復漢族文化傳統的政治主張,集中表現為遵循禮制。即建築形式的內容極力尋找禮制的依據:例如採用三朝五門,即《禮記》鄭玄注所稱,周天子及諸侯皆有三朝:外朝一,內朝二;天子有五門:外曰皋門,二曰雉門,三曰庫門,四曰應門,五曰路門。但實際上,自戰國以後,都城宮室制度中,循此制者無幾,直到唐長安始有其意。這就是唐西內有五門(承天門、太極門、朱明門、兩儀門、甘露門)和三朝(外朝奉天門、中朝太極殿、內朝兩儀殿)。元失此制,明南京宮殿則又用此制,其五門為:洪武門、承天門、端門、午門、奉天門,三殿為:奉天殿、華蓋殿、謹身殿。至於后妃六宮,按周禮,“天子後立六宮,……御妻以聽天下之內治以明章婦順。……夫人雖不分六宮,變分主六宮之事,或二宮則一人也。”南京宮殿在歷史上兩次建立后妃六宮以交序列的形制,以趨合禮制的要求。關於門闕,《禮記》有“以高為貴”的規定。早在秦漢時期,高台建闕(觀)就作為一種禮儀性的設定,標表入口以壯觀瞻。唐代宮殿門闕已作冂形平面,並直接影響到五代洛陽五鳳樓、宋東京宣德門。南京宮殿午門採用冂形高大門闕便是吸收這種傳統建築形式建成的。通過門闕的體量和所組成的空間,體現皇帝所需的崇高與威嚴。

此外,朱元璋還刻意借“天道”來加強禮制在宮殿建築上的作用。所謂“禮者天地之序也”。“故人者,其天地之德,陰陽之交,鬼神之會,五行之秀氣也。幫天秉陽,垂曰星,也秉陰,窮於山川。播五行於四時和而後月生也。……故聖人作則必以天地為本,以陰陽為端,以四時為柄,以曰星為紀,以月為量”。講究天人感應和禮制秩序的朱元璋,在南京宮殿中極力利用這些原則來強化皇帝至高無上的地位和禮制的權威。如在正殿之後建立乾清、坤寧二宮,象徵帝後猶如天地;在乾清宮之左右立“日精門”、“月華門”,象徵日月陪襯於帝後之左右;在東安門外者曰青龍橋,在西華門外者曰白虎橋,取自星宿二十八宿,以象徵天津之橫貫。在建築的稱謂上也採用一些擬天的象徵手法,如前朝正殿名為“奉天”,意為奉天命而統治天下,明人的解釋是“明人主不敢以一人肆於民上,無往非奉天也”,以此強調新王朝的合法性與權威性。“華蓋”本是星名,古稱天皇大帝座上的九星叫“華蓋”,象徵明太祖統一天下是應帝星之瑞。“謹身”是說皇帝加強自身修養。

晚清時期明故宮午門,1888年攝

晚清時期明故宮午門,1888年攝開創了明清兩代宮殿自南而北中軸線與全城軸線重合的模式。南京宮殿和衙署都沿著這條軸線結合在一起。從《洪武京城圖志》載京城圖中可見,以南端外城的正陽門為起點,經洪武門至皇城的承天門,為一條寬廣的御道,御道兩邊為千步廊,御道的東面分布著吏部、戶部、禮部、兵部和工部等中央行政機構(只有刑部在皇城以北太平門外),西面則是最高的軍事機構--“五軍都督府”的所在地。御道心頭承天門前是長安左、右門形成的東西橫街--長安街(廣場)和外五龍橋,向北引延,經端門、午門、內五朧橋至奉天門,進入宮城。經三大殿兩大宮抵宮城北門玄武門,至皇城北門北安門出皇城,正對鐘山“龍頭”富貴山,而以者城的太平門為結束。這種宮、城軸線合一的模式,既為南京特殊的地理條件使然,亦很突出地表達出封建集權統治唯我獨尊的精神。成為後來明成祖朱棣遷都北京時改建北京城和設計宮城的藍本。

洪武年間,明朝還處於經濟恢復時期,對於都城建設朱元璋多次強調節儉樸實的方針,洪武八年改建南京宮殿時曾對廷臣說:“但求安固,不事華飾……使吾後世子孫守以為法。至於台榭苑囿朋役,也證實了此話不虛。明初建築風格也較為樸質,注重實用。臣下及地方建築受制度約束甚嚴,無敢輕慢逾制者。南京宮殿是隆崇封建集權統治和嚴格的禮制秩序的典範。又是結合自然、順應地勢布置城、宮的傑出例子。但它的選址也存缺陷,如當時填湖建宮,雖然在工程做法上為避免地基下沉,採取了在基礎下鋪墊巨石和打樁以及用石灰、三合土分層夯實等方法,但到洪武末年已顯出宮城南高北低宮中積澇不易排除的問題。又如由於這城距外城太近,戰時易受城外敵軍威脅。所以後來太平天國攻占南京後,就沒有用明宮殿來做天王府。

1421年朱棣遷都北京,改南京為留都,宮城仍存舊制,並委派皇族、內臣駐守。崇禎十七年(1644年),福王朱由崧一度在這裡即位,歷史上稱南明王朝。經清代及太平天國兵炎毀壞,現僅存午門、東華門、西華門以及內外五龍橋、柱礎、碑刻等遺蹟。

衰毀過程

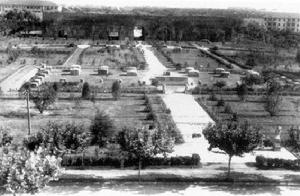

明故宮午門、奉天門遺址鳥瞰

明故宮午門、奉天門遺址鳥瞰首次災難降臨於明初建文年間。朱元璋死後,他的孫子建文皇帝朱允炆繼承皇位,引起朱元璋第四子、燕王朱棣的不滿,便以進京誅滅奸臣為名,向南京進兵。經四年戰爭,於公元1403年攻入南京,結果“都城陷,宮中火起”,燒毀了奉天殿等宮殿,建文帝與后妃也被燒死(一說是逃往南方)。朱棣即皇帝位,年號永樂,是為明成祖。永樂十九年(公元1421年),明成祖朱棣將都城北遷,南京明故宮漸趨冷落。此後數百年間,風吹雨打,自然損壞也很嚴重。如明英宗正統十四年(1449年)夏六月天降雷雨,謹身、華蓋等殿被雷電擊中起火。憲宗成化二十一年(1485年)五月,“南京大風拔太廟樹,摧大祀殿及皇城各門獸吻”。世宗嘉靖元年(1522年)“秋七月,暴風雨,江溢,郊社陵寢宮闕城垣皆壞”。到公元1644年,李自成率農民起義軍攻陷北京,崇禎皇帝的弟弟朱由崧逃往南京,建立南明小朝延時,明故宮已相當破 敗,以致朱崧只能在南京即皇帝位於武英殿了,因為金鑾寶殿已蕩然無存。

清軍平定江南以後,將明故宮改為八旗兵駐防城,設定將軍、都統二衙門於其中,還從太平門至通濟門加築城牆予以隔離,明故宮建築遭到很大破壞。公元1684年,康熙皇帝首次南巡,到達江寧(南京),見到殘破不堪的“明時故宮”大為感慨,作《過金陵論》一文寫道:“道出故宮,荊榛滿目,昔者鳳闕之巍峨,今則頹垣殘壁矣!......頃過其城市,閭閻巷陌未改舊觀,而宮闕無一存者,睹此興懷,能不有吳宮花草、晉代衣冠之嘆耶!”可見此時的明故宮已經是“宮闕無一存者”,相當荒涼了。

到了清鹹豐、同治年間,由於太平軍與清軍的作戰運動,明故宮又經受了一次較大的破壞,除了地下埋藏的石構件基礎外,“樓台金粉已沉銷,......月落宮垣春寂寂”,只剩下一片殘垣碎瓦、蛇鼠出沒的廢 墟。1911年,英國人法雷斯還從明故宮遺址中拆走七塊石刻和三對石獅,運往下關揚子飯店進行裝飾。到了1929年為了迎接孫中山先生靈柩安葬中山陵,新建了中山東路和逸仙橋,明故宮遺址被中分為南北兩部分,僅存午朝門與地下柱礎等少量遺蹟了。

隨著中華人民共和國的建立,荒寂多年的明故宮遺址又重獲新生。南京剛一解放,劉伯承、陳毅等同志即邀請有關專家、學者座談,徵求保護意見。與會者一致認為這是我國歷史上重要的明朝皇宮遺址,應該予以保護,因此決定將約350個石柱礎就地深埋,埋入路北側中軸線及其兩側;將中山東路北側約60萬平方米的地闢為南京軍區教練場進行保護;並將當年被英國人法雷斯劫至下關揚子飯店的石雕運回遺址重加修整。1956年10月,明故宮遺址被公布為江蘇省重點文物保護單位,現在市政府正在規劃論證新的保護利用明故宮遺址的方案,以使其發揮更大的作用。

遺址公園

遺址公園一角

遺址公園一角2005年和2006年的環境綜合整治,拆除原有的與遺址公園不相適宜的遊樂設施和31間經營用房已全部拆除。在原占用的陸地上嚴格按照遺址公園的風格建成綠地,旨在為遊人提供懷古的空間,為市民提供環境優美的休閒場所,建成後的公園管理服務用房比過去減少600平方米,只占總面積的4.7%,而綠化面積達35600多平方米,占總面積的70%。

從南大殿進入後首先映入眼帘的是以草坪為主基調的基台奉天殿,它和已有的華蓋殿、謹身殿,形成以舊制象徵性的三大殿須彌座輪廓主景,三大殿四周以青灰色石材鋪設,既為遊人提供活動空間,又以宮殿傳統格局“土”字造型突出宮城主殿格局。

公園後半部分以御花園濃郁的綠化氛圍為背景,中軸線上以高大的古樹銀杏樹池四周配以青石木條,即保護了古樹也為遊人休息提供了相應條件,東側以亭為主景,配以青磚等不同形式的林間小道,西以一組仿古建築為主景,古樸典雅的風格也是遊人談古論今的休閒場所。北大殿兩側新建兩個角亭。在保留原有綠化的基礎上,為體現紫禁城的宏偉氣勢,環境整治中新增鋪磚地10000平方米,增加的植物有銀杏、香樟、國槐、五針松、紅楓、櫸樹和桂花等名貴喬木700餘多株,公園四周栽植法青18000株,形成綠蘺牆,從而形成色彩多樣、層次豐富、疏密有致、季相變化明顯的皇家園林景觀,從而創造出一個充分尊重文化歷史的紀念性遺址公園,使其成為外五龍橋、午朝門、內五龍橋、明故宮公園、御帶河這一縱向城市軸線中的明故宮景觀高潮。

現在這裡已成為集紀念懷古和休閒健身於一體的開放性公共綠地。