作者藝術簡介

楊明九,一九四三年六月生於成都,籍貫四川遂寧。別名旭月、能聰,齋號“半隱廬”。著名書畫評論家吳凡先生,九十年代初題贈予齋號“半隱廬”。自青少年時代喜愛藝術,根源來自國中教師杜遠澍(詩人、作家、書法家、篆刻家、書法評論家、收藏家)的影響,並受先生指點和啟迪,便有諸多愛好樂此不疲,傾注其間。撰寫詩和對聯100多首,蘭花論文十五篇及創作眾多書法作品,有的參加過國際及全國省市區書法展,並獲金銀銅優秀作品獎,2011年“第二屆西蜀國際蘭花博覽會暨成都市蘭文化節魅力人物書畫展”被授予當代著名蘭界書法家稱號和蘭花事業特別貢獻獎榮譽稱號。其書法作品以及字畫、古家具、陶瓷等收藏得到了書法、收藏、蘭花、詩文界人士的好評和認可。特別是2012年4月在龍泉桃花故里首次舉辦了個人大型“書法收藏回報展”後,又於2013年1月出版了《半隱廬書法收藏藝蘭詩文集》一書。並舉行了該書的首發式。我深深的感到《半隱廬書法收藏藝蘭詩文集》的問世,是龍泉這片土地給了我無盡的營養,一花一草給了我生命的燦爛,“晚景深情在,常夢花果香。”這裡是我的魂,這裡是我的天,這裡是我的思念,我永遠感謝父老鄉情們的養育之恩。更要感謝黨的改革開放,沒有改革開放,就沒有經濟的快速發展和文化的大繁榮,也就沒有發展自我的文化平台,實現不了自己諸多愛好,展示不了自我的草根文化藝術人生。“夕陽無限好,旭月有餘暉”。我將活到老學到老,原做一個“蘭心惠民”的龍泉人,創作出更多的文化藝術作品,以此表達自己對黨和人民的感恩之情。圖文導讀

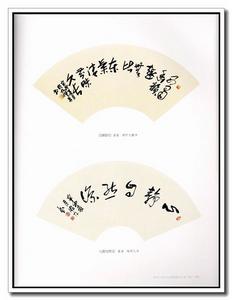

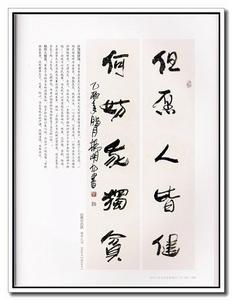

書法篇

楊明九先生的書法,如同金沙的圖騰、三星堆的面具,神秘而詭異。

唐代畫家張璪“外師造化,中得心源”八字,用在楊明九先生的書法上也十分恰當。中國書法藝術是中國文化中最核心的組成部分,經歷了數千年的積澱,在儒文化不斷強化對整個民族的統化過程中,審美理想得到逐步的統一,一代又一代書法家在二王高大的身影下艱難地前行,哪怕是通過畢生的精力去實現著些微的增刪或反省才能獲得勉強的認可,於是二王書風作為中國書法藝術的最高標準,便在一代又一代文人及非文人的心中落戶,與此出入者,皆視為離經叛道。改革開放後,國人的思想在“五四”運動基礎上得到了更加徹底的解放,審美標準被不斷豐富,無論是藝術家還是欣賞者,其興趣和熱情都集體無意識地進行著各自的開採。在這一大背景下,以“天府之國”的心理優勢,加之巴蜀文化的區位優勢,一直潛伏於四川人心中的自我,被時代的火把照亮,奇崛的文心化作青城、峨嵋般的文化風景,楊明九先生的書法就是這風景較燦爛的一道。他修煉書法,沒有拜哪位具體的大家為師,而是在歷史的書法海洋中徜徉著,在吳凡、何應輝、曾來德、錢來忠、謝季筠等蜀中名家的書法中參翔著,汲取眾家之長。他似乎難以抵擋生他養他的這塊土地對他的召喚,他的情懷、感觀乃至嗅覺都被身邊這些奇秀山水所牽引,有意無意間,以一種書寫的形式,盡情地勾勒著“巴蜀”這個美妙的胴體。可能緣於此,他崇尚妙悟,總是一次又一次地感嘆妙悟的價值和意義,多次以“妙悟”為主題進行著創作。更不可忽視的是,那一代又一代種下的,刻著太陽神鳥,戴著縱目面具的文化火種,一直在他胸中燃燒,而他能夠大膽地拋棄所有虛偽的掩飾,任那火苗滋長、蔓延,盡情舞蹈,努力追求令神鬼泣、天地驚的文化壯舉,任筆墨狂狷熾熱,飽含著善,流淌著真,展示著美。

楊明九先生書法的個性,不僅僅有文化層面的背景和緣由,也有書法技術層面的綜合成因,一是其書法具有隨機性,他始終強化藝術創作的“童真”,保持創作的激情和審美的新奇性,落筆不入俗套,從結構上打破漢字本身的穩定性、空間分割關係、力量對比等,甚至從筆順上也常常借勢挪移。如2007年創作的“一蘭在室,滿廳高雅”中的“室”字,打破了“天覆地載”的傳統結字規律,有意將中間空開,形成強烈的虛實對比,為了避免中部空間過大而失去穩固性,故意將兩根交叉的線條扭動起,以運動的力量彌補因塊面減少而失去的份量,使整個字既空靈生動,又協調穩健,體現了在製造新的視覺矛盾後又有調和該矛盾,創造新和諧的高超藝術駕馭技能。又如他2001年創作的“蘭痴”中的“蘭”字,借著書寫的慣性,改變左右書寫筆順,使氣息運轉出現了新的場和勢,增添了欣賞的情趣。二是其書法具有“書體混搭”的現代性,現代文化,尤其是後現代文化的一個重要特徵就是對邊界的模糊,甚至是邊界的錯位, “混搭”成為審美的時尚。他的書法暗合了這種時代文化的潮流,時而是自然質樸的魏碑楷書,時而是金農個性的漆書,時而是二王的行書,時而獨自成書,時而又相互套用。他於1996年創作的:奇花異草“作品,“奇”字是典型的行草,“花”的上半部分是草隸,下半部分是行書,“異”字是行楷,“草”字卻是篆書,整幅作品,很難說是何種的體。三是其書法審美的多元性,他的書法個性,還在於他對其他藝術領域的廣泛學習、大膽借鑑,既有傳統書法的基礎,又有中國畫的痕跡,還有西文現代繪畫的信息。他於1997年創作的“回歸”,在西方人眼裡可能是一件優秀的現代藝術作品,2007年創作的“平安”和1995年創作的“身土不二”仿佛又是一幅幅大寫意。

楊明九先生書法的“怪”是其主基調,但他的作品又並非全都很“怪”,還有一些非常成功的、帶有其個人風格特徵的純傳統或相對傳統的書法作品,這些作品往往都是近年創作的,或許是他年齡大了,逐步開始消解自我,追求博大的結果,這類作品更加體現了雅俗共賞、博大精深。他於2011年創作的“清風”,是一種典型的明清調行書作品,作品簡潔、清新而內斂,骨力勁健,血肉豐滿。哪怕是2007年創作的“超然”,也同樣具有這樣的特徵,只是更多地表達了一種自我忘懷。最讓我感動的還是他於2012年元月創作的“龍飛鳳舞”。整幅作品由四張四尺紙構成,都是草體大字,既保持著“怪”的個性元素,又不十分張揚,線條雄渾遒勁,沉著飛動,是當代榜書中的上品。

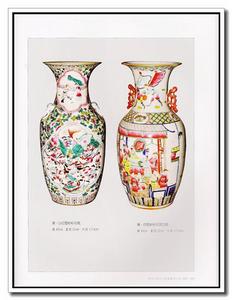

收藏篇

收藏是一門絕大的學問,收藏者,所以拓眼界廣胸襟以增學識者也,而收藏這門學問又同文學、書畫藝術等有著極為密切之因果關係,收藏家須具備高深之學養,否則乃庸俗“收荒匠”耳!非真正意義上之“收藏家”也。盛世重收藏,古者“藏富於民”,改革開放以後,民間興起收藏熱,“衣食足然後禮義興”,乃民族復興之兆,善莫大焉!在這方面,明九先生可謂獨具慧眼,處處留心,令人佩服!故知收藏家除了是熱心人外,更須是一個有心人,在日常生活中,凡腳之所履,目之所見,耳之所聞,言之所及皆大異於常人。收藏既要有眼力,也要具備足夠的勇氣,猶豫不決的人便與收藏無緣,因為任何一種機遇都是稍縱即逝,不可多得的。明九先生留心收藏,由來已久,他的許多珍貴藏品都是外出旅遊,偶然得到的,有的藏品如家具之類,甚至是在回家的路途上,從收荒匠手中買來的,他的這種善於觀察、善於發現、當機立斷的性格正是收藏家所當具備的基本素質之一。明九先生的藏品大略可以歸納為三大方面:一為家具,如明清兩代及民國時期的雕花架子柏木床、雕花鑲貝坐椅、八仙桌、銀杏鏤空雕花窗、官帽椅、及珠寶箱等;二為土陶製品,明九先生認為土陶製品是先民們一種高超的造型藝術,充滿著泥土的芳香氣息,是典型的非物質文化遺產,他對這類藏品也就特別珍視了;三為名家字畫,明九先生收藏著一些清代及為數不少的當代名家字畫,其中有王文治、趙熙、余中英、程十髮、趙朴初、何海霞、張采芹、趙蘊玉、劉既明、孫竹籬、李瓊久、呂林、李道熙、吳建堂、吳凡、譚昌鎔、楊則袁、周明安等人的作品,這些作品全是真跡,無一膺品。他同這些著名畫家有著很深的交往和友誼。觀賞明九先生的藏品需要足夠的時間,這當然也是一種難得的精神享受。

二曰擅長書法:他是成都市書法家協會會員,四川省草書研究會理事,其書法作品多次獲獎得並廣為業界朋友所收藏。明九先生是一個鑽勁十足的人,他的業餘時間,幾乎全部花在一個“鑽”字上面。走進他的書齋,撲面而來的淡淡墨香和滿櫃的關於書法方面的理論著作、辭典、字書以及歷代名碑字帖,令人眼晴為之一亮!明九是自學成才的書家,他的這些圖書不是拿來裝點門面擺展覽的,而是拿來學以致用的。明九先生習字,並無師承,他的老師乃是古人和書櫃中琳琅滿目的書籍。“以古人為師”、“以造化為師”,這幾乎是所有研習書畫者的信條,明九先生早年在臨摹古代名碑及歷代名家字帖上下過很深的功夫,其中甘苦,唯有他自己體驗最深。但是,他卻能做到“師古而不泥古”,廣泛吸收前人的營養,融匯貫通,最終以新穎的風貌和鮮明的個性卓立於當代書林。欣賞楊明九書法,大可不必專注於點畫結構方面的推敲求索,我更感興趣的是他的書法作品中的那種活潑清新、別具一格、剛健而又不失柔媚,隨意而又暗合法度,氣韻流轉,百態千姿的整體效果。議者多有稱楊書為“孩兒體”者,我認為這正是他的成功之處。榜書為書界公認的難點之一,就連許多名書家亦不敢輕易以榜書自重。最近,我見到楊明九先生用四尺宣紙寫的“龍飛鳳舞”四個草書大字,筆力沉雄圓潤,遒勁大方,不矜不驕,神完氣足,真有橫空出世的氣概,令人拍案叫絕!古人謂學與年進,人書俱老,我們期待著明九先生今後會有更精妙的書法作品奉獻給社會。

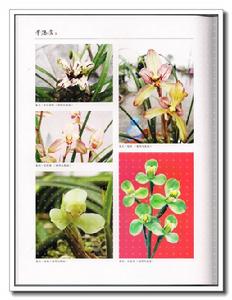

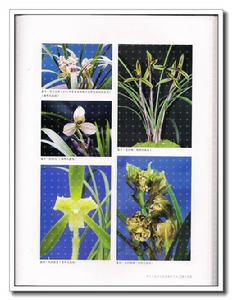

藝蘭知識篇

四曰蘭草種植:明九先生養植蘭草已經有18年的歷史,他對蘭草情有獨鍾,甚至達到痴迷的程度,這緣於他首先認識到“蘭是靈物,是一種美好的向征”,在市場經濟蓬勃發展之今日,“養蘭種花不再是偉人、達官貴人、文人墨客的專利,而已成為廣大民眾修身養性、健身強體、美化心靈、美化環境的一種時尚。”尤其難能可貴的是,明九先生高度重視弘揚蘭文化,他提出培養“蘭心惠民”的一代新人,倡議應該首先“從青少年及兒童抓起”,把養蘭樹德提高到了新的境界。他還以一種深遽睿智的眼光指出:要想使蘭花經濟興旺發達,蘭香進入千家萬戶,並長盛不衰,就必須要“大力弘揚蘭文化”,為此,他擬議出一整套關於弘揚蘭文化的具體主張,他奮筆疾書,撰寫了10多篇關於蘭草養植、蘭花鑑賞、蘭花文化、蘭花產業、蘭花市場方面的論文,這些文章融實用性、科學性、學術性於一爐,具有很強的可讀性,對於蘭界朋友大有啟發意義及參考價值。

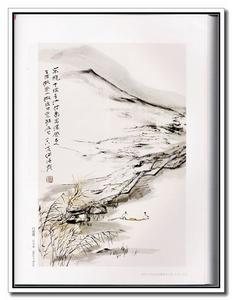

詩文篇

明九先生有著四大愛好,在他退休十一年中得到了更大的發揮,一曰愛好文學、喜歡讀書寫作:他在工作之餘閱讀了大量的書籍,包括理論和創作方面的書籍都看,他也寫了為數不少的文章、詩歌和對聯,其中大部分已先後在報刊雜誌上發表。明九先生一生中大半時光都在龍泉地區度過,他在這裡工作,在這裡安家落戶,直到退休。他的足跡踏遍了龍泉山脈的山山水水,他和龍泉山上的父老鄉親休戚與共,情同手足,他對龍泉山上的一草一木有著深厚的感情,他的詩歌充滿著對這片土地的摯愛,真率自然、樸實大方、甚至還帶有龍泉山上特有的泥土芳香味兒,絲毫沒有那種左顧右盼、矯揉造作的習氣,這是明九先生詩歌、對聯的最大特色,其作品最大化地接近民歌風格。楊先生愛蘭愛書法但他的詩引人注目,可能是長期書法的緣故詩很多很有水平,其中有一首詠“紅果”的詩“群芳夢未曉,萬枝雪花妍。子規吟新曲,紅果情滿園。”這是對櫻桃的真實寫照,它把人們帶入了一種情景,是初春龍泉山上的真實寫照,融入了作者濃濃情與意。楊老從60年代初在龍泉參加工作,一生為龍泉發展奮鬥,有著深厚的情誼,其詩可證:“三月桃鄉去,落紅山欲焚。花山高入雲,故里尤繽紛。”(故里)“湖畔柳起舞,水花自引予。忽聞鈴聲急,喜釣桃花魚”(垂釣)。“遷移平安村,幾多空氣清。桃花水一沷,處處聞蛙聲”(田園)。“朝霞一片染 紅山,明月湖光星滿天。不知仙源何處在?靈泉古蹟彩雲間”(仙源)。楊老是真正的龍泉人,字裡行間充滿了對龍泉的熱愛和對生活的滿足,是真正的龍泉人。

楊老愛蘭,寫了大量的文章,多被報刊雜誌登載。其中一篇“春劍之韻”讓我久讀不捨,一篇“弘揚蘭文化”讓我想了很久、很多……楊老善書法,用了各種字型寫蘭,一個蘭字被發揮得淋漓盡致,其中一個蘭字表達了“蘭花開、送請柬、客人來、香滿苑”的寓意,真可謂獨具匠心。

楊老愛蘭,每到一處都留下詠蘭之詩如“自古蜀都名芳重,今始幽香占鰲頭,未艾方興蘭草藝,更上層層望江樓(夙願)”、“嫩黃飛紅精神爽、錦藝仙子喜洋洋,待到春風得意處,五瓣傾日迎朝陽(仙子)”、“溫江蘭博春來早,尋覓佳蘭人如潮,君看購銷兩旺喜、幽香萬家看今朝(歡笑)。”

楊老愛蘭,常書寫對聯送人,如:“覓奇花常 樂;養異草怡心”、“春夏秋冬舞翠葉;東西南北飄幽香”、“碧水山城精品艷;青山巴國幽香濃”、“養草護花惜異品;愛蘭樹德揚新風”、“蘭風善真美;幽香雅潔清”、“蕙馨益民看今世;蘭韻傾國從古人。”

楊老愛蘭,是因為一切都從蘭開始,以蘭為核心,書法如此,寫詩如此、寫文章亦如此、養德亦如此。楊老退休後參加 主要活動,大多是有關蘭花的活動,從不缺席。楊老參加工作時間從收購中草藥開始,就喜歡種花養草,與芳草結緣,退休後一心蒔蘭,別無它求,一生與草為伴,一往情深,可謂“蘭痴”無愧也。

基本信息

主 編: 殷明輝執行主編: 楊振興

作 者: 楊明九

出 版: 中國文化出版社

總編 審: 中國文化出版社國內編審處

地 址: 北京市豐臺區六里橋北里甲1號

責任編輯:徐傳洲

裝幀設計:向運華

開 本: 889×1194mm1/16

印 張: 17.00

版 次: 2013年1月第1版 第1次印刷

定 價: 368.00元