北華大學是吉林省著名的省屬規模最大的綜合性重點大學,1906年始創。1999年經教育部批准,由原 吉林師範學院、吉林醫學院、吉林林學院、吉林電氣化高等專科學校合併組建而成的綜合性大學。2015年在全國綜合類大學排行榜中位列第67位, 屬1星級,是區域知名大學,含4星級專業(中國高水平專業)4個,3星級專業(中國知名專業)9個。 學校現坐落於風景迷人的霧凇(全國四大自然奇觀之一)之都、中國魅力城市、中國歷史文化名城——吉林市

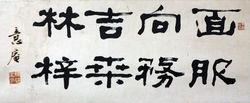

金意庵先生為學院題詞

金意庵先生為學院題詞 北華大學南校區正門

北華大學南校區正門沿革歷史

北華大學歷史文化學院由原吉林師範學院(1906年清政府創辦,省立院校,中國第一批師範院校)歷史系和東亞歷史與文獻研究中心、東亞歷史與文化研究院組建而成,經歷了30餘年的發展歷程,傳承了吉林歷史師範教育百年光榮傳統。

第一階段:吉林歷史師範教育發軔初興時代(1872~1978)

1872年(清同治十一年),吉林府始建崇文書院,開設經史學課程,首開吉林地區正規官辦歷史學教育先聲。 1906年(清光緒三十二年),清政府在吉林崇文書院創建吉林省立初級師範學堂,講授新史學理論。這就是中國第一批、吉林省第一所以培養師資為目標的新式學校,可謂實施中國師範教育之伊始,開中國師資培養之先河。以後,吉林省立初級師範學堂幾易其名: 1911年辛亥革命後,更名為吉林省立第一師範學校。東北淪陷時期( 1931~1945年)改名吉林師道學校,設文史系。 1945年光復後,又恢復吉林省立第一師範學校。 1948年3月9日吉林市解放,吉林師範學校獲得新生。 1949年新中國的誕生,結束了吉林省立第一師範學校前後43年的艱苦歲月,始稱吉林師範學校。 1952年8月遷到江南(現吉林二中校址),修建歷史系教研室、辦公室,並開設教室。 1951年~1958年、 1959年~1961年,兩度擴建為吉林師範專科學校。 1958年~1959年全國院系調整時稱吉林師範學校。 1961年後升格為吉林師範學院。 1966年7月,吉林師專與四平師專合併,仍稱吉林師範學院。 1966年——1976年文化大革命期間受到衝擊,招收工農兵學員。

第二階段:復興後的吉林師範學院歷史系時代(1978~1999)

1978年12月28日,經國務院正式批准,吉林師範學校恢復為吉林師範學院。設定了歷史專業(專科)。 1984年6月成立的吉林師範學院古籍研究室。 1985年6月改建為吉林師範學院古籍研究所(是全國高等學校古籍整理與研究委員會在吉林省設立的古籍整理與研究協作體),同年單獨成立歷史系(專科)。 1989年升格為本科專業。李澍田、刁書仁等曾任歷史系主任、古籍研究所所長,衣興國等曾任古籍研究所副所長。 李澍田先生在 80年代中期至90年代中期與東北師範大學薛虹教授合作或獨立主編《長白叢書》《長白學圃》《中國東北通史》等學術期刊或著作。 到 1999年,吉林師範學院歷史系已建成一所國內學術水準較高、學科體系比較健全、多種形式多種層次的門類系別。

第三階段:北華大學師範人文學院歷史系時代(1999~2007)

1999年9月10日,北華大學組建後,成立師範人文學院(包括文學院、教育科學學院、馬克思主義學院、法學院、歷史文化學院、外語學院等),重新設立歷史系、歷史教育學專業,並於 同年12月成立北華大學古籍研究所。 2001年8月,歷史學科開始招收碩士研究生。人文學院將歷史系改稱為“社會歷史文化系”,張林副教授創辦、分管社會學專業。該系成為歷史文化學院前身,設歷史教育學專業、社會學專業,胡黎霞、張林曾任系主任,陳陶然(分管歷史師範專業)為系副主任。 2004年5月,古籍研究所改建為北華大學東亞歷史與文獻研究中心。 2007年1月,東亞中心被評為吉林省第一批省屬高校人文社科重點研究基地。

第四階段:北華大學建院以後時代(2007~至今)

2007年2月,北華大學成立歷史文化學院,趙志剛副研究員(相當於副教授)任黨委書記, 博士生導師王景澤教授任院長。 歷史文化學院組建後,設立歷史系、歷史學(師範)專業,社會學專業分離出來並歸入政法學院(現分為法學院、馬克思主義學院,社會學專業屬法學院)。 2009年,北華大學任命東亞中心主任鄭毅教授兼任歷史文化學院院長, 2010年,任命劉亞麗為歷史文化學院黨委書記,宮炳成為副院長 ,王雪梅為歷史系主任 。 2012年5月設立歷史學(歷史文化產業管理方向)專業, 同年7月,該專業方向開始招生。 2014年5月,學院投入巨資從韓國、日本等國引進珍貴歷史資料與文獻書籍,資料庫裝備了先進的自動程式數控儀器設備,並進行全方位教學質量改革。 5月27日,由中國校友會網大學研究團隊最新發布首份2014年中國兩岸四地大學學科專業排行榜, 北華大學的世界史專業被評定為2014年中國三星級學科專業,是三星級學科被定義為“中國知名學科專業、中國區域一流學科專業。” (2014年中國各地區大學學科專業排行榜是為了滿足全國高考考生及家長了解中國兩岸四地各省市區高校綜合辦學實力和學科專業建設水平的需求,旨在為2014年我國兩岸四地高考考生選擇報考高校、挑選學科專業提供參考依據。)

學院環境(體育場)

學院環境(體育場) 學院環境(中日會所)

學院環境(中日會所) 學院環境(陶行知塑像)

學院環境(陶行知塑像)學院概況

歷史文化學院(東亞中心)共有教職工36名,專任教師26名(名單詳見“機構組成”)。其中教授7名,副教授17名;享有博士學位教職工11名,在讀博士3名,碩士學位15名。全日制在校碩士研究生、本科生及外國留學交換生300餘人。學院有吉林省有突出貢獻的中青年專業技術人才1人,省首批科技創新拔尖人才1人,省第三批拔尖創新人才1人,省級、校級重點1級學科帶頭人7人,校級中青年骨幹教師9人,博士生導師2人,碩士研究生導師10人等。擁有一支年齡、職稱結構、學歷層次科學合理的教學和科研隊伍,匯集了研究朝鮮、韓國、日本、俄羅斯、蒙古、美國等國及滿、朝鮮、蒙古等民族歷史,以及東北地方史、文物考古學、歷史地理等方面的專業人才。

專門史學科被評為“十一五”期間的省級重點學科,歷史學科被評為“十二五”期間的省級特色重點學科;歷史學(師範)、歷史學(歷史文化產業)兩大方向本科專業為吉林省“十二五”省級特色專業;歷史學為碩士學位一級授權學科:世界史是一級學科碩士學位授權點,中國史、專門史為二級學科碩士學位授權點;現有省級精品課:中國古代史,省級優秀課:世界史、中國近現代史等。

2008年以來,學院教師共發表學術論文143篇,其中國家重點、核心期刊論文46篇;編纂出版學術研論專著及全國高等學校適用教材29部。另外,1985年以來致力於出版在國內外享有較高聲譽的 東亞史巨著、大型地方文化叢書《長白叢書》系列,2014年已出版108部,5000餘萬字,在國內外學術界都有極高的學術影響力,在整理、傳承地方文化方面發揮著重要的引領作用。主持國家級項目6項,省級項目33項,獲廳級以上科研獎勵23項。學院擁有國內一流的高校現代化多媒體教學設備,圖書資料中心藏有中、英、美、日、朝、韓、俄、蒙等國的文字書籍期刊資料近5萬冊。另有電子圖書瀏覽室中的電子圖書、歷史音像資料、微縮膠片等各類資料數百種。

“朝鮮歷史與東亞文化”全國學術研討會

“朝鮮歷史與東亞文化”全國學術研討會 非物質文化遺產滿語言文化研究所成立大會

非物質文化遺產滿語言文化研究所成立大會 吉林省特色文化研究基地建設大會

吉林省特色文化研究基地建設大會院訓

凝練 “尚德崇實、自強樂群”的院訓

院風

營造 “獨立之思想,自由之精神”的院風

人才培養目標

以培養 “ 求真創新、學識兼備、為人師表、文化底蘊厚 ”的複合型人才為目標

辦學理念

堅持 “ 教學立院、科研強院、人才興院 ”的辦學理念

辦學宗旨

始終堅持 “ 為基礎教育服務、為地方經濟建設和社會發展服務 ”的辦學宗旨

治學傳統

2010年6月社聯文化節晚會

2010年6月社聯文化節晚會形成了 “ 嚴謹求實 ”的治學傳統

趙志剛、王景澤展示林學院書法家王治衡作品

趙志剛、王景澤展示林學院書法家王治衡作品經過30餘年的努力,學院現已成為國內外有一定影響的培養歷史教學與研究人才的基地。

多年來,學院始終繼承、堅持學校百年的優良傳統,在教學內容及教學方法等方面不斷進行改革與創新,2009年,實施本科生導師制、班主任制;2010年,實施學生師範教育教學實踐能力素質培訓制;2014年,實施考研班專業最佳化輔導制等。學院始終堅持理論與實踐相結合的辦學方針,踐行“讀萬卷書,行萬里路”的宗旨,創立了以“六大古都”專業考察活動為特色的實踐教學模式。始終以教學為中心,樹立新的辦學理念,注重教學質量的提升,立足吉林,輻射周邊,面對全國,走向世界。努力培養“厚基礎、寬口徑、強能力”的在各院校從事歷史教學與研究、在文化企事業單位從事歷史文化遺產的產業開發和管理的套用型人才,湧現出一批批優秀教師、全天候教師和教育管理者。紮實可靠的培養質量,贏得了社會各界的廣泛讚譽,也為學生的就業開拓了廣闊的空間。

2011年來,在國家大力發展文化產業政策的號召下,文化產業經濟迅速發展,學院預見到未來文化產業市場對管理人才的巨大需求,在原有師範類基礎上,對專業方向進行前瞻性的戰略性調整和布局,新增設歷史文化產業管理方向,積極探索產學研相結合的文化產業管理人才培養模式,培養熟悉市場經濟規律、懂經營、善管理的“書商式”人才,以適應地方經濟社會發展對人才的需求。

學院堅持“以學生為本”的理念,依託專業優勢,加強學生學習師範專業師能技能培訓練習,開展豐富多彩的校園文化活動。

如 團委會、 學工辦主辦的,2009年開始首屆的,每年12月(年終時)由 學生會承辦的 “早操、寢室文化節(從第五屆改為校園文化節)頒獎典禮” 文藝晚會;每年6月(畢業季)由 學生社團聯合會承辦的 “社聯文化藝術節閉幕式暨送老生晚會” 文藝匯報演出等。2012年開始舉辦師能師技比賽,包括:三筆字書法、國語、說課演講辯論等環節。這些活動的表演與組織統籌提高了學生綜合素質。

學院學生在國家、省、市、校級大學生“挑戰杯”、全國海洋知識競賽等各項就業實踐項目、創新活動和比賽中多次獲優異成績。團委青年志願者選拔 "吉林市歷史文化教育單位義務講解員" 大賽成為了全校社團的十佳品牌項目活動,愛心敬老、募捐、交通協管員等志願服務和社會實踐活動,也得到社會各界好評。最具有專業特色的吉林地方民俗文化協會成為五星級優秀社團;規模最大的青年志願者協會成為十佳風采社團、四星級社團。(吉林市歷史文化教育單位包括:吉林市博物館;吉林水師營博物館;吉林文廟博物館;吉林滿族文化博物館、北山寺廟群;吉林機器局(文化藝術中心);吉林烏喇歷史公園;船廠;阿什哈達摩崖石刻等)

學院已建立5個基地:

2013年5月24日與吉林市水師營博物館共建 大學生就業實踐實習基地,選拔兩批講解員、簽署議定書並舉行揭牌儀式。

2014年5月13日與吉林市豐滿區泰山街道共建 學生黨支部“志願服務”基地、 團委助殘助困“陽光行動”基地,並舉行啟動揭牌儀式。在其下轄的華西社區、濱江社區等7個社區派駐社區主任助理,配合社區主任處理日常工作。同時定期深入社區基層,團委會開展義務助殘助困,志願者們進行志願幫扶助學。

2014年5月18日與吉林市文廟博物館共建 大學生社會實踐基地,選拔兩批講解員、簽署議定書並舉行揭牌儀式。

2010年6月社聯文化節晚會

2010年6月社聯文化節晚會 水師營博物館義務講解員選拔大賽

水師營博物館義務講解員選拔大賽歷史文化學院與吉林市豐滿區勞工紀念館共建 大學生社會實踐基地正式啟動。2015年5月18日,雙方在勞工紀念館舉行了基地揭牌儀式。學院黨委、吉林市總工會和吉林市勞工紀念館相關領導、學院50餘名師生及勞工紀念館全體成員參加了活動。本次活動旨在紀念中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年,教育學生“勿忘國恥、牢記歷史、召喚未來”,引導學生踐行志願服務精神,弘揚傳統文化,踐行社會主義核心價值觀。本基地的建立,為學院學生提供了新的社會實踐平台。學生志願者將開展以“義務講解員”為主要內容的實踐活動和文化傳承志願服務。通過活動,將使廣大青年學生經受社會鍛鍊、增長才幹、為地方文化建設做出貢獻。同時,可以提高學生的語言表達能力、思想認識水平和人際交往能力等,提升其就業核心競爭力。本次活動的成功舉辦,實現了歷史文化學院與吉林市勞工紀念館的良好互動,雙方將秉著團結合作,互惠互利的宗旨,不斷豐富合作內容,加深溝通與交流,提升基地內涵建設,實現雙贏。吉林市的媒體廣泛關注本次活動,吉林市電視台、江城日報、江城晚報、都市新報和吉林市廣播電台在活動現場進行了採訪和報導。

學院畢業生遍布全國近30個省、市、自治區,就業率逐年穩步提升,突破並保持在90%以上,始終居於全省前列。2012年來,在學院大力支持和幫助下,考研率逐年攀升,平均每年保持在30%左右。

(以上資料截止於2015年6月)

青年志願者社會實踐服務

青年志願者社會實踐服務機構組成

學院成果

學院成果歷史文化學院(東亞中心)下轄: 歷史系,包含歷史學(師範)、歷史學(歷史文化產業)兩個方向的本科專業 ;東亞歷史與文獻研究中心;東亞歷史與文化研究院;吉林市文化研究中心;東北區域歷史文獻數位化信息中心;吉林地區歷史與文化研究所等。 東亞歷史與文獻研究中心為吉林省省屬高等院校文科重點研究基地、省人文社會科學重點研究基地,在東亞地區頗有影響。 吉林市文化研究中心為省哲學社會科學研究基地。 東北區域歷史文獻數位化信息中心為省教育廳專項資助中心。教學與學術科研機構有 北華大學學報編輯部、 吉林地區歷史與文化研究所、 金毓黻史學思想教研室等。

歷史系,主任 王雪梅。內設:

中國史教研室,主任 鍾興龍;

世界史教研室,主任 申文勇;

東亞區域史研究室;

東北民族史研究室;

東北文獻研究室;

東北經濟史研究室;

地方歷史文化研究室;

金毓黻史學思想教研室,主任 陳陶然。

日本研究所,所長 鄭毅,副所長 劉景瑜;

韓國研究所,榮譽所長 崔博光(韓國),所長 廉松心 ,副所長 李善洪;

東北史地研究所,所長 張林 ,副所長 孫顥;

近代中國研究所,所長 王立新 ,副所長 趙文鐸;

非物質文化遺產(滿語言文化)研究所,所長 鄭毅,副所長 劉厚生。

吉林地區歷史與文化研究所,所長 陳潔。內設:

吉林經濟史研究室,主任 陳潔;

吉林文化史研究室,主任 侯雁飛;

東北地方史研究室,主任 張林;

夫余歷史教研室,主任 王雪梅;

吉林地區歷史文化調研室,主任 王景澤。

歷史文化學院一部分以學術研究為主的教師,另組成 東亞歷史與文化研究院。

黨委書記劉亞麗

黨委書記劉亞麗東亞歷史與文化研究院

1984年,原吉林師範學院成立古籍研究室,1985年改建為古籍研究所,是全國高等學校古籍整理與研究領導 小組在吉林省的常駐機構。2004年改建為北華大學東亞歷史與文化研究中心,古籍研究所建制保留。2007年改建為北華大學東亞歷史與文化研究院。院長:鄭毅

東亞區域研究所所長:廉松心

東亞歷史研究所所長:張麗梅

東亞文獻研究所所長:趙興元

院長兼東亞中心主任鄭毅

院長兼東亞中心主任鄭毅中國史教研室

是2007年6月由原中國古代史和中國近現代史教研室合併而成的。教研室現有教師 16人,教授 3人,副教授 11人,講師 2人。其中具有博士學位的5人,在讀博士3人 。

1994年,中國古代史課程組被評為省優秀課程組。

2007年,中國古代史課程被評為省精品課程。

2009年,中國近現代史課程組被評為校優課。

在完成教學工作的同時,教研室成員積極進行科研工作。近5年共完成國家社科基金項目1項,吉林省社科基金項目7項,出版專著6部,發表論文數十篇。

世界史教研室

世界史是歷史系的專業基礎課,世界史教研室擁有教學水平較高、年齡、學歷、職稱結構合理、富有敬業精神和創新精神的教師梯隊。在世界史教研室的全部7名教師中,博士2人,在讀博士2人,碩士2人,教授2人,副教授3人。世界史課程組帶頭人鄭毅教授、研究生導師,曾被吉林省人事廳、教委等六部門聯合評為吉林省首批跨世紀學術和技術帶頭人後備人選。

1999年世界史課程組被評為北華大學校級優質課,2004年通過複審成為吉林省優質課。

2005年,專門史學科被評定為北華大學重點資助學科;世界近現代史被評定為北華大學重點建設學科;世界史獲得碩士學位授予權。

2009年來,世界史教研室成員在完成教學工作的同時,還積極的開展教研工作,並在科研領域取得了豐碩的成果,出版專著20部,主持、參與各級教學科研立項20餘項,公開發表論文數十篇。

副院長宮炳成

副院長宮炳成 團委會書記兼學工辦主任郭寶盛

團委會書記兼學工辦主任郭寶盛學院黨委:

書記: 劉亞麗

組織委員: 宮炳成

宣傳委員: 鄭毅

統戰委員: 趙文鐸

原黨委書記趙志剛、原院長王景澤等合影

原黨委書記趙志剛、原院長王景澤等合影 教師團隊2

教師團隊2紀檢委員: 王雪梅

青年保密委員: 趙文鐸

行政領導機構:

教師團隊1

教師團隊1院長兼東亞中心主任: 鄭毅

副院長: 宮炳成

歷史系主任: 王雪梅

綜合辦公室主任: 張有香

團委會書記兼學生工作辦公室主任: 郭寶盛

東亞歷史與文獻研究中心副主任兼辦公室主任: 宮健澤

辦公室秘書、博物檔案資料室管理員: 曹晶、 鄭春輝

輔導員: 郭寶盛、 李曉丹

科研團隊1

科研團隊1資料檔案中心管理員: 張利

專任教師:

科研團隊1:(從左至右)

科研團隊 2

科研團隊 2李善洪 李曉丹 廉松心 孔艷波鄭毅 胡黎霞(退任)

申文勇 王立新 劉琳琳

科研團隊2:(從左至右)

鍾興龍 劉哲 張麗梅(調離)陳潔 侯雁飛 孫顥 陳陶然 宮炳成

其他老師:

王景澤 張林 劉景瑜 趙興元 史向輝 王雪梅 趙文鐸 梁立佳 宮健澤 李麗 劉國石(退任)等

其它科研人員:

崔博光(韓國)劉厚生金和天 等

辦公系統

歷史文化學院辦公處各科室介紹

地址:北華大學南校區院系辦公樓3層

301 辦公室:曹晶

302 辦公室主任室:張有香

303 學生工作辦公室、團委:郭寶盛

304 副院長室:宮炳成

305 書記室:劉亞麗

306 中國史教師工作室:鍾興龍 張林 陳陶然

307 系主任室:王雪梅

308 中國史教師工作室:侯雁飛 陳潔 劉哲 孫顥

309 世界史教師工作室:申文勇 孔艷波 劉琳琳 王立新

310 教師工作室:王景澤

311 文物檔案資料室1

312 衛生間

313 體育學院南校區教研室(宇通駕校招生辦公室)

314 文物檔案資料室2、裝訂室

諮詢方式:歷史文化學院綜合辦公室:(0432)64640029

歷史文化學院學生工作辦公室:(0432)64602989

東亞歷史與文獻研究中心辦公處各科室介紹

地址:北華大學南校區院系辦公樓1—2層

101 圖書資料檔案中心、會議中心:張利

102 收發室

201 副主任室:宮健澤

202 辦公室:鄭春輝

203 教師工作室:李曉丹

204 東北史地研究所:張林 孫顥

205 韓國研究所:廉松心

206 近代中國研究所:王立新 趙文鐸

207 教師工作室:李善洪

208 教師工作室:趙興元

209 非物質文化遺產(滿語言文化)研究所:劉厚生、日本研究所:劉景瑜

210 主任室、院長室:鄭毅

211 教師工作室:崔博光(韓國)

212 歷史文化學院學生會、樂隊

213 衛生間

214 教師工作室:史向輝

215 共同研究室

諮詢方式:東亞歷史與文獻研究中心辦公室:(0432)64602765

組織變更

歷任北華大學歷史文化學院主要職務負責人:

黨委書記:趙志剛(2007·2——2010·5)

劉亞麗(2010·5——至今)

院長:王景澤(2006·12——2009·10)

鄭毅(2009·10——至今)

歷史系主任:宮炳成(2007·2——2010·6)

王雪梅(2010·6——至今)

綜合辦公室主任:宮健澤(2007·2——2009)

張有香(2009——至今)

團委書記兼學生工作辦公室主任:戚新(2007·2——2008·9)

郭寶盛(2008·9——至今)

中國史教研室主任:王雪梅(2005——2010·6)

鍾興龍(2010·6——至今)

學院黨委組織沿革:

黨委書記:趙志剛

劉亞麗

組織委員:宮炳成

宣傳統戰委員(後分為宣傳委員、統戰委員): 胡黎霞

宣傳委員: 鄭毅

統戰委員: 趙文鐸

紀檢委員: 趙興元

王雪梅

青年保密委員: 趙文鐸

東亞歷史與文獻研究中心

歷史沿革

北華大學東亞歷史與文獻研究中心前身為1984年6月成立的吉林師範學院古籍研究室;1985年6月改建為吉林師範學院古籍研究所,是全國高等學校古籍整理與研究委員會在吉林省設立的古籍整理與研究協作體;1999年9月北華大學組建後,於12月成立北華大學古籍研究所;2004年5月,改建為北華大學東亞歷史與文獻研究中心;2007年1月,被評為吉林省第一批省屬高校人文社科重點研究基地。

辦公住宿環境

辦公住宿環境 學團活動

學團活動 北華大學歷史文化學院

北華大學歷史文化學院中心概覽

專門史學科是“十一五”期間省級重點學科,歷史學科是“十二五”期間省級特色重點學科,世界史學科是碩士一級授權學科,專門史學科是碩士二級授權學科。中心以“隊伍是生命、方向是基礎、成果是支撐、項目是目標、平台是載體、特色是靈魂”為理念進行建設,成效顯著。碩士學位一級學科授權點、省重點學科和省級重點研究基地三位一體,相互支撐,是中心的整體優勢。由東亞中心歷時近30載編撰出版的《長白叢書》斐聲海內外,在國內外史學界有重大影響。“學脈悠長、積澱厚重、特色突出、前景可觀”是學界前輩和同仁對北華大學東亞中心的共同評價和認識。

中心主任

鄭毅,男,教授,法學博士,碩士生導師,現任北華大學歷史文化學院院長、東亞歷史與文獻研究中心主任、省級重點學科歷史學學科帶頭人。

主攻學術領域為中日關係史、日本外交政策史,在多年的學術研究過程中主持承擔並完成了國家社科基金項目“吉田茂的帝國意識與對華外交政策”(08BSS004)一項,項目成果被同行專家評定為優秀等級;主持承擔並完成教育部人文社科基金項目“吉田茂政治思想研究”(05JA810001),在該學術領域出版學術專著兩部,填補了從中國人視角考察研究日本戰後對華外交政策形成的關鍵節點和關鍵性人物,對豐富中國日本史學界具有引導性的學術地位與價值,對於國人了解日本社會,了解日本戰後對華外交政策的形成具有重要的參考價值。發表論文50餘篇,承擔省級以上科研項目20餘項。

鄭毅教授現為吉林省學位委員會第三屆學科評議組歷史學科學科評議組成員、中國日本史學會副會長、吉林省歷史學會副會長、中華日本學會理事、中國東北地區中日關係史學會副會長、吉林省教育廳重點人文社科研究基地專業委員會理事長、吉林省社科院客座教授、吉林省社科聯委員。2011年1月被評為吉林省第11批有突出貢獻中青年專業技術人才,2012年12月被評為吉林省第三批拔尖創新人才第二層次人選。

學院教師學術會議

學院教師學術會議擔任主編的大型地方文化叢書《長白叢書》,2014年已出版了108部,5000餘萬字,在國內外學術界都有極高的學術影響力,在整理以及傳承地方文化方面發揮著重要的引領作用。

學術團隊及機構設定

東亞中心是北華大學處級建制科研實體單位,有一支年齡、職稱、學歷和學緣結構科學合理的教學和科研隊伍,現有28人,其中教授7人,副教授15人,具有博士學位11人,在讀博士3人,碩士15人,碩士研究生導師8人,50歲以上3人,40—50歲之間20人,40歲以下5人,有兩年以上國外經歷的3人。1人被評為省有突出貢獻中青年專業技術人才。

東亞歷史與文獻研究中心根據科研的需要成立了日本、韓國、東北史地、近代中國4個研究所,各研究所獨立開展科研及學術活動。擁有獨立辦公室、資料室、博物檔案室。

主要研究方向

中心已形成4個研究方向,即東亞區域國際關係史研究、東亞歷史與文獻研究、中國東北地方史研究、中國近現代政治與社會史研究,其中東亞區域國際關係史研究、東亞歷史與文獻研究和中國東北地方史研究的主體成果處於國際或國內相關學術領域的領先地位。

人才培養

非物質文化遺產滿語言文化研究所成立大會

非物質文化遺產滿語言文化研究所成立大會 國際歷史文化會議

國際歷史文化會議 申文勇老師在松花江文化論壇做學術報告

申文勇老師在松花江文化論壇做學術報告北華大學歷史學科的學科建設及研究培養均依託東亞中心,碩士生培養人數從2002年3人增加到2013年76人,已畢業59人,有5人繼續深造,到吉林大學、中央民族大學、東北師大、陝西師大等學校攻讀博士學位,就業率達百分之百。

獲省優秀碩士學位論文3篇。分別是:2008屆王穎慧同學的“費正清中國史觀論析”;2009屆買萌萌同學的“拉鐵摩爾的中國政策觀研究”;2010屆郭強同學的“昭顯世子入質期間與清朝君臣的交往”。

原教育部副部長趙沁平在訪問東亞中心時,欣然題詞:“根植長白沃土,培養創新人才”,這是對歷史學科人才培養的高度評價。

科學研究成果

(1)《長白叢書》

從1985年開始對東北文獻展開全方位、多層次的系統發掘和整理研究,編訂出版了大型地方文獻《長白叢書》,現已出版108部,5000餘萬字。以其鮮明的地方性、多姿的民族性、濃郁的邊疆性和強烈的國際性,斐聲海內外。被專家譽為“東陲文獻,重放光華”、“東北文獻薈萃、關東文化精華”,中國社科院邊疆史地中心主任厲聲研究員評價:《長白叢書》的研究成果與西北整體研究同居全國地方史研究首位,在國內外史學界有很高的知名度和影響力。《長白叢書》全套曾獲省社科二等獎。

《長白叢書》的整理與研究已由東北地區擴展到東亞區域,出版了《同文匯考中朝史料》、《東北亞經濟圈譯叢》、《霍爾瓦特與中東鐵路》等一批成果,使《長白叢書》的成果更加具有國際化視野。

(2)學術論文

2008年至今,發表學術論文133篇,其中在CSSCI索引源期刊發表論文31篇。共出版學術專著14部。

(3)獲獎

《東北農業經濟史料集成》獲全國古籍出版一等獎1項,《同文匯考中朝史料》獲全國古籍圖書一等獎,《破解困局的智慧——吉田茂政治思想研究》獲省社科優秀成果二等獎,《權利利益平衡吉田茂政治思想體系研究》獲吉林省教育廳一等獎、獲省社科三等獎2項、獲得省市社科成果獎15項。

(4)科研項目

學院成果風貌

學院成果風貌中心成員先後承擔國家社科基金項目2項,分別為鄭毅教授的“吉田茂的帝國意識與對華政策觀研究”,已於2011年底結項,項目成果被評為優秀;劉國石教授結項的“中朝疆界與民族關係研究”,結項成果被中央政治局所采閱。教育部人文社科基金項目3項:鄭毅教授的“吉田茂政治思想研究”、李善洪副教授的“清朝和朝鮮朝貢關係文書研究——以《同文匯考》為中心”、趙文鐸副研究員的“民國時期東北基層權力結構研究(1911—1931)”。國家古籍整理項目2項、中外合作項目3項、省級科研項目20項,項目經費115萬元。

學術交流

加強與國內外高校學術機構的合作,是活躍學術氛圍的重要方式。中心先後與韓國慶南大學、嶺南大學中國研究中心、韓國建國大學亞洲移民研究所、韓國漢城教育大學韓國學教育研究院、中央民族大學韓國文化研究所、大連大學中國東北史研究中心等建立友好合作關係。中心多次邀請美、日、韓等國和港台地區學者來訪。中心成員均參加過國際或國內相關研究領域的學術會議,在交流的頻度和密度方面,都是非常突出和有實效的。

2007年以來本學科主辦或合辦國際、國內學術研討會10次。(截止於2012年12月)

其中國際學術會議4次,

2007年8月召開的東北歷史與文化國際學術研討會;

2009年召開的近代東亞的接觸空間——以中國東北地域為中心;

2010年召開的東北民俗——以火炕文化為中心國際學術研討會;

2011年召開的中韓近代東亞地區人口流動及文化交流學術研討會。

國內學術會議6次,

2007年7月召開的吉林省歷史學會第十三屆年會;

2010年大陸、台灣“孫中山和諧思想”學術研討會;

2011年東北地區中日關係史研究會成立三十周年暨學術研討會;

2012年1月召開的吉林省省級高校文科重點研究基地專委會第一屆理事會;

2012年7月召開的吉林省省級高校文科重點研究基地專委會第一屆年會;

2012年10月合辦的人本思想與公正社會的構建學術研討會。

10次學術會議與會國內學者515人,國外學者47人。

通過這些學術活動,對提升東亞中心的學術地位,擴大學術影響,提高研究素質,引領研究方向都有重要意義。

資政作用及普及歷史文化知識作用

(1)基地成員孔艷波、趙文鐸主持的吉林省歷史文化資源整理保護與利用調研課題“長白山文化資源之記錄吉林城市發展史史料彙編”項目在收集有考古遺蹟以來至民國時期有關吉林市城市發展的考古資料、檔案資料、方誌資料、口碑資料等大量資料的基礎上,對吉林市城市發展史料進行整理和發掘,為今天城市建設和發展提供借鑑,達到為現實服務、古為今用、資政利民的目的。該項目研究情況《中國社會科學報》給予了報導。

(2)2012年7月召開“吉林市區重點歷史文化研究工作研討會”,吉林市政府副市長楊金順、政協副主席張文才等相關領導出席會議,總結了研究成果,確定了下一步研究方向,對高句麗文化遺址、市博物館等實地踏察,並對我市市區重點歷史文化研究工作提出中肯建議。諮詢報告刊登在《江城日報》和《江城晚報》上。

(3)基地成員先後在“松花江文化講壇”做“歷史文化名城——吉林市”等歷史知識講座十餘次,在吉林市電視台“對話江城”欄目做嘉賓十餘次,對普及江城歷史文化知識做出了一定貢獻。

(4)在吉林市烏拉街滿族鎮申報中國名鎮和開發吉林市龍潭山、東團山夫余王城的工作中提供了詳實的史料。

基礎建設

北華大學高度關注中心的建設和發展,專撥南校區院系辦公樓二層1000餘平方米作為中心的研究室和資料室,投資20餘萬元進行改善,使中心成員都有獨立的研究室和校園網路。為擴大影響,資料室現有國內外圖書近5萬冊,長期訂閱期刊60餘種。中心還建立了獨立的域名的網站能便捷地與國內外學術界進行交流合作。

北華大學東亞歷史與文獻研究中心前身為成立於1985年的北華大學古籍研究所。根據原古籍研究所研究領域的拓展和研究工作的實際需要,經北華大學校長辦公會通過,於2004年5月成立北華大學東亞歷史與文獻研究中心。 東亞歷史與文獻研究中心學術隊伍建設合理得當,階梯結構合理,且每人都有自己相應穩定的研究方向,可完全適應當前中心學科隊伍建設的需要。

根據研究領域和學科建設的需要,東亞歷史與文獻研究中心下轄四個研究室。分別為東北文獻研究室、東北經濟研究室、東北民族研究室、東亞區域史研究室。研究室主任分別由教授、副教授擔任,設有辦公室和資料室。研究中心研究領域特點鮮明、成果突出,在省內和國內較有影響。

中心的研究成果比較突出。 自1985年以來,一直以開發鄉邦文獻、宏揚地方文化為宗旨,面向東亞,依據深厚的文化積存, 在全方位、深層次的挖掘和研究的基礎上,編訂《長白叢書》文獻整理與東亞文化研究兩大系列, 現已出書108部,總計5000餘萬字,內容包括史料、方誌、檔案、人物、詩詞、滿學、農學、 邊疆、民俗、金石、地理、東北亞、專題論集等13個子系列,以其宏大的規模、豐富的內涵, 向世人展示了一方文化寶庫。

在編訂《長白叢書》的同時,中心的學者還獨立或與學術界相關學者合作,獨立撰著學術著作近30部, 擔任主編、副主編或參編學術專著30餘部,成果可謂豐厚。

學術論文是中心科研成果表現的重要方式之一。據不完全統計,中心學者先後發表國家級文章200餘篇,省級文章400餘篇,市級文章200餘篇。很多文章被《中國人大報刊資料中心》、《高校文科期刊文摘》等全文轉載、部分轉載或收入目錄,在學界產生了很好的影響。

我院風貌

我院風貌科研立項是中心科研能力的突出表現。中心承擔的國家社科基金項目、中日合作項目、 國家教育部青年項目、省社科項目等在全省同類高校中處於領先地位。中心曾承擔國家社科基金項目2項,也是北華大學唯一的兩項國家社科基金項目。承擔中日合作交流項目3項,211工程項目子項目1項,全國古籍出版項目1項,全國古籍整理項目1項,國家教育部青年項目2項,中國社會科學院邊疆中心項目2項,吉林省社會科學規劃項目15項,吉林省教育廳項目近20項,學校校管項目50項。且《長白叢書》為全國高校古委會的九五、十五、十一五期間重點項目。

非物質文化遺產(滿語言文化)研究所組織機構

顧 問: 劉乃中 劉厚生 張璇如 曹保明 富育光(滿族)

所 長: 鄭 毅

副所長:劉國石(離休),劉厚生(接任)

成 員:(以姓氏筆劃為序)

孔艷波(滿族) 劉軍臣 張 志

李德山 趙文鐸(滿族) 趙興元(滿族)

侯立紅 費 馳 宮健澤

胡黎霞(滿族) 崔子科 戴克良

推動對滿語言文化的研究與保護

非物質文化遺產研究所在北華大學成立

本報2007年10月26日訊(記者龔保華)由北華大學東亞研究中心與東北師大東北民族與疆域研究中心聯合成立的非物質文化遺產(滿語言文化)研究所在北華大學剪彩。成立儀式上,北華大學領導向劉乃中、張璇如、富育光、曹保明、劉厚生等專家和學者頒發了客座教授、學術顧問證書。省非物質文化遺產保護領導小組組長、中國民間文藝家協會副主席曹保明在會上做了關於非物質文化遺產搶救工程的主題發言。

據東北師大東北民族與疆域研究中心主任、博士生導師劉厚生介紹,滿語文在清代通行300餘年,其自身發展水平很高,具有豐富而生動的辭彙和準確嚴格的表達手段,可以說有相當程度的科學性和先進性,堪稱中華民族寶貴的文化遺產。許多著名的漢文典籍如《四書》、《五經》、《左傳》、《三國演義》等均曾被翻譯成滿文。然而,作為我國第3大民族的滿族,人口已超1000萬,但會說滿語的卻為數寥寥。滿學界專家痛心地說:“一種語言的消亡,絕不亞於一個物種的消亡。如果再不對其進行搶救挖掘,滿語口語就有可能從歷史上消失。”劉厚生教授自上世紀80年代起,就在東北師大開設滿語文課程,並出版了《滿語文教程》、《簡明滿漢辭典》和《漢滿詞典》等學術專著,培養了多名從事滿學研究的研究生,形成了一個特色鮮明的研究團隊,在國內外產生了較大的影響。

據悉,研究所成立後,將建立圖書信息資料中心;編輯出版東三省非物質文化遺產代表作概覽;並進行科技立項,申報省社科項目。在滿語文科研教育方面,將編寫《滿語文教程》;為滿足社會各界要求學習和了解滿語言文化的願望,在2007年面向社會開辦滿文進修班(初級班),2008年辦高級班還將在北華大學研究生和青年教師中開設滿語文課,並在吉林地區做一次滿語言文化的普查。

來源:中國吉林網-吉林日報2007年10月27日(責任編輯:賈國湘)

專門史簡介

本學科設有東亞國際關係史、中日關係史、中朝(韓)關係史、東北地方史、東北邊疆史、中國近現代政治和社會史六個研究方向。現有教師16人,其中教授4人,副教授7人,具有博士學位教師4人,在讀博士5人。

本學科一直以開發鄉邦文獻、弘揚地方文化為宗旨,編訂大型文獻叢書《長白叢書》。截止2014年5月,《長白叢書》已經出版108冊,總計5千多萬字,為專門史研究奠定良好的基礎。

研究生培養體系完備,研究成果豐碩,學科成員先後承擔國家級項目7項,省級項目26項。發表國家、省級論文260餘篇,部分論文被《高等學校文科學術文摘》、《中國人大複印資料》等轉摘或轉載。

以專門史研究為平台,東亞中心先後與韓國嶺南大學中國研究中心、中央民族大學韓國文化研究所等建立友好合作關係。教學人員多次參加國內外學術會議,加強了學術交流與合作。

東亞中心擁有獨立資料室,藏書近4萬冊,期刊70餘種,為專門史教學、研究提供了可靠的資料保障。2007年至今,招收碩士研究生50餘人,就業率達100%。

世界史簡介

本學科是北華大學重點扶持學科,現有教師14人,其中教授3人,副教授6人,具有博士學位教師3人,在讀博士3人,主要研究方向為世界近現代史、近現代國際關係史。

北華歷史學子

北華歷史學子本學科教師研究方向穩定,學術成果豐厚,世界史方向的教師2008年來先後承擔國家級項目4項,省級項目18項,出版專著、譯著、整理類著作、教材20餘部,在《光明日報》、《中國邊疆史地研究》、《歷史教學問題》、《社會科學戰線》、《東北師大學報》等省級以上學術刊物上發表論文200餘篇,多篇論文被《高等學校文科學術文摘》、《中國人大複印資料》等轉摘或轉載。

研究生專業

| 專業代碼 | 名稱 | 研究方向 | 人數 | 考試科目 | 複試科目 | 加試科目 | 備註 |

| 0602L3 | 專門史 | 01東亞國際關係史 | 10 | 1、101思想政治理論 2、201英語或202俄語或203日語 3、313歷史學專業基礎或628世界近現代史 | 國際關係史 | 中國現代史、世界現代史 | |

| 02中日關係史 | |||||||

| 03中朝(韓)關係史 | |||||||

| 04東北地方史 | |||||||

| 05東北邊疆史 | |||||||

| 06中國近現代政治和社會史 | |||||||

| 060300 | 世界史 | 01世界近現代史 | 6 | 1、101思想政治理論 2、201英語或202俄語或203日語 3、313歷史學專業基礎或628世界近現代史 | 現當代國際關係史 | 中國現代史、世界現代史 | |

| 02近現代國際關係史 | |||||||

| 03東亞歷史文獻整理與研究 | |||||||

| 04東亞政治與文化史研究 |

北華大學 歷史文化學院、東亞中心 (學制三年) 諮詢方式:(0432)64602765 聯繫人:鄭春輝

參考書目

專門史與世界史公用必備參考書目:

《中國近代史》王文泉、劉天路主編,高等教育出版社,2001年。

《中國現代史》王檜林主編,高等教育出版社,2003年。

《世界史·近代史編》(上、下)吳於廑、齊世榮主編,高等教育出版社,2011年。

《世界史·現代史編》(上、下)吳於廑、齊世榮主編,高等教育出版社,2011年。

專門史:

《國際關係史簡編》劉陵、洪育沂主編,世界知識出版社,1986年。

世界史:

《國際關係史》劉德斌主編,高等教育出版社,2003年。

(以上資料截止於2013年8月)

學院風采

學院風采