基本信息

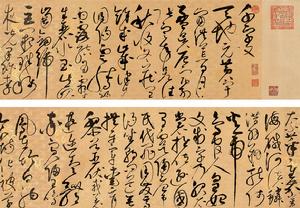

趙佶草書《千字文》卷局部

趙佶草書《千字文》卷局部【作者】趙佶

【書體】草書

【年代】北宋

【類別】書法

【材質】紙本

【規格】縱31.5厘米 橫1172.1厘米

【收藏機構】遼寧省博物館收藏

作品介紹

趙佶的書法作品《草書千字文》書於公元1122年(宣和壬寅四年),此時趙佶40歲,正是其書法風格已臻成熟之時。

《草書千字文》寫在整張描金雲龍底紋白麻紙上,這種紙張是宮廷特製,製作這種特殊紙張需要上百道工序,製作方法今已失傳。專家分析,在當時的條件下,要生產這樣長度的無接縫紙張,可能要在江邊把船舶排列成行,然後澆上紙漿,使之均勻,待自然乾燥而成。因其工藝複雜,所以歷代收藏家對這樣的御用紙尤為珍視。而紙上的描金龍紋則是由畫師用金粉手工精心描繪出來的。這更使得趙佶的《草書千字文》藝術價值的珍貴。

這件作品宋時藏於御府,後歸藏於清內府。清宮廷編的《石渠寶笈初編》即有著錄。清王朝覆滅後,末代皇帝溥儀命弟溥傑連同其他書畫經天津運往長春偽皇宮。1945年8月17日,溥儀攜數箱珍貴書畫欲逃往日本,途經瀋陽時被我解放軍及蘇聯紅軍截獲。1950年,劫後餘生的宋徽宗《草書千字文》等一批清宮散佚書畫入藏於東北博物館(即遼寧省博物館)。

作品賞析

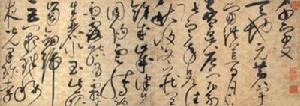

此作總體氣象可謂神滿氣足,全篇浩浩蕩蕩,有如奔騰之水順勢而行,視覺上貫徹始終是其吸引欣賞者目光的重要因素,正如陶宗儀在《書史會要》中的闡釋那般:“意度天成,非可以形跡求也。”此作為長卷,在上面書寫草書,一定程度上約束了書家性情的發揮。為何如此說?緣於書法的表現維度是自上而下的,特別是草書,一些率性之筆,往往是在縱向空間中產生的,而橫向展開的空間畢竟很有限。就此作而言,這種客觀的約束絲毫沒有影響趙佶腕下毫穎的正常發揮。通觀此帖,生龍活虎,精神飛躍,雖為長卷,卻筆躍氣振,跳動不息,毫無倦筆。在縱向空間比較小的情況下,趙佶對於長線條的使用也是很恰當的,如文中“號”、“帝”、“也”等字末筆的遙遙下垂,不僅調節了空間比例,使之疏朗、跌宕、靈動,充滿高情遠致,同時也起到導氣、融通的作用,使作品顯得更加氣脈貫通。從此作中又不難發現,趙佶善於運用穿插錯落的章法處理方式。也許,他是從黃庭堅草書中得到了啟示。黃氏草書錯落有致、風度翩翩。其代表作《李白憶舊遊詩卷》,極善運用線條的入侵與穿插,使某些字跨區域而行,侵入到其他字的線條空間。這種處理方式使得章法的呈現不再止於單行、單列,而是予人以“亂石鋪街”之美感。趙佶此作中這種入侵的表達方式,可謂得黃氏精髓。

作為帝王,趙佶在個人心氣上是非常高昂的;表現在藝術上,也就有種無所顧慮的態勢。從此卷中,還可以看出趙佶創作時的“放”態:對於筆畫,在保證線質的基礎上,寫得很迅疾、威猛,汪洋恣肆,鼓舞六合,有“捨我其誰”之勢。此作作於描金雲龍紙上,由於紙面光潔,使得筆墨的滲透來得緩慢。由此,通篇尖刻銳利的筆畫居多,而含蓄鈍拙的筆畫偏少,這或許就是一味追求氣勢而喪失的那一部分美感的表現。如此作中撇畫與捺畫以及轉折處的處理都顯得過於迅疾、尖刻,如能做到宋人張戒所說的“放之則如長江大河,瀾翻洶湧,滾滾不窮;收之則藏形匿影,乍出乍沒,姿態橫生”,有放縱,同時又能收擒,那么此卷帶給我們的美感也許會更豐富些———畢竟,含蓄更能逗引欣賞者的審美情緒。

“牽連”作為上下字連貫的樞紐,是草書的主要表達方式。善寫大草的書家,對牽連的把握是很奇妙的:時而粗如主筆,時而細如遊絲;時而豎直拉下,有飛流直下之氣勢;時而傾斜拉扯,有屈鐵盤鋼之韌性。從此卷可以看出,趙佶善於運用斜向拉扯的牽連方式。這一方面表現了其自信的書寫狀態:如怒猊抉石,勢不可遏,沉著痛快,激越奔放;但另一方面也暴露了他在牽連方式的處理上缺少變通,斜向線條多了,通篇也就顯得蕪雜、雷同、單調。

趙佶的書法自成一家,後世稱“瘦金體”。其筆勢瘦硬挺拔,字型修長勻稱,具有獨特的皇家氣質。趙佶的書寫《草書千字文》,正是其書法風格已臻成熟之時。其筆勢奔放流暢,跌宕起伏,結體變幻多姿,一氣呵成,毫不亞於唐代草書書聖張旭,是不可多得的珍品。

作者簡介

趙佶(1082-1135),北宋第八位皇帝。在位25年。1125年(宣和末年),禪位於欽宗趙桓。公元1127年(靖康二年)與欽宗同為金人所虜,卒於五國城(今黑龍江省依蘭縣境內)。在位其期間,治國昏庸無能,重用侫臣,終致“靖康之變”而亡國。然於藝術,建宣和畫院,編《宣和書譜》、《宣和畫譜》,有裨於社稷。本人亦能書善畫,於書法自創“瘦金體”,勁健飄逸,意度天成。於繪畫人物、山水、花鳥無所不工,講求意韻,為中國古代皇帝中書畫造詣最高者。

趙佶《草書千字文》

趙佶(1082—1135),即宋徽宗,為神宗第十一子。其在位期間,窮奢極侈,大興土木,於京師築艮岳,廣求天下奇花異木、珍禽異獸、佳果文竹,嚴重剝削、騷擾人民的正常生活;同時,還任用蔡京、童貫等人把持國政,貪污橫暴、濫增捐稅……

如果用政治的眼光看趙佶,可稱得上“昏君”了。然而,今天我們卻要沿著書法這條脈絡,走進他的藝術世界。歷史的丈量是公平的,在我們陳述趙佶的萬般不是之後,末了都會補上一句:“徽宗工書畫,書法稱瘦金體,善畫花鳥……”他是一個天才型的富有創造力的藝術家,只可惜在治理國家方面卻是一個低能兒。於書法方面,其最大成就在於獨創“瘦金體”,成為後世學書者仰望的對象。

現藏於遼寧省博物館的《草書千字文》(圖為作品局部),紙本,縱31.5厘米,橫1172厘米。此卷作於北宋宣和四年(1122)。此時趙佶40歲,人到中年,可謂技藝嫻熟。

趙佶草書取法何處?清人孫承澤在《庚子銷夏記》中稱其“書法學懷素,而腕力弱甚”。以此作看,懷素確實是其取法的主要對象。他將懷素的那種綿延之勢運用得自如、自在,尤其是對於圓轉的運用,精熟之至,使得每個字形成一種包圍之勢,結構空間充滿堅韌的彈性。若用挑剔的眼光欣賞,有些字大圈套小圈,圈圈相扣,不免有點兒“過”。譬如此作中“晦魄”二字的處理方式,如能加入些方硬的折角也許更好。

此作總體氣象可謂神滿氣足,全篇浩浩蕩蕩,有如奔騰之水順勢而行,視覺上貫徹始終是其吸引欣賞者目光的重要因素,正如陶宗儀在《書史會要》中的闡釋那般:“意度天成,非可以形跡求也。”此作為長卷,在上面書寫草書,一定程度上約束了書家性情的發揮。為何如此說?緣於書法的表現維度是自上而下的,特別是草書,一些率性之筆,往往是在縱向空間中產生的,而橫向展開的空間畢竟很有限。就此作而言,這種客觀的約束絲毫沒有影響趙佶腕下毫穎的正常發揮。通觀此帖,生龍活虎,精神飛躍,雖為長卷,卻筆躍氣振,跳動不息,毫無倦筆。在縱向空間比較小的情況下,趙佶對於長線條的使用也是很恰當的,如文中“號”、“帝”、“也”等字末筆的遙遙下垂,不僅調節了空間比例,使之疏朗、跌宕、靈動,充滿高情遠致,同時也起到導氣、融通的作用,使作品顯得更加氣脈貫通。從此作中又不難發現,趙佶善於運用穿插錯落的章法處理方式。也許,他是從黃庭堅草書中得到了啟示。黃氏草書錯落有致、風度翩翩。其代表作《李白憶舊遊詩卷》,極善運用線條的入侵與穿插,使某些字跨區域而行,侵入到其他字的線條空間。這種處理方式使得章法的呈現不再止於單行、單列,而是予人以“亂石鋪街”之美感。趙佶此作中這種入侵的表達方式,可謂得黃氏精髓:初看怪異,再看驚絕,三看大稱其妙。

作為帝王,趙佶在個人心氣上是非常高昂的;表現在藝術上,也就有種無所顧慮的態勢。從此卷中,還可以看出趙佶創作時的“放”態:對於筆畫,在保證線質的基礎上,寫得很迅疾、威猛,汪洋恣肆,鼓舞六合,有“捨我其誰”之勢。此作作於描金雲龍紙上,由於紙面光潔,使得筆墨的滲透來得緩慢。由此,通篇尖刻銳利的筆畫居多,而含蓄鈍拙的筆畫偏少,這或許就是一味追求氣勢而喪失的那一部分美感的表現。如此作中撇畫與捺畫以及轉折處的處理都顯得過於迅疾、尖刻,如能做到宋人張戒所說的“放之則如長江大河,瀾翻洶湧,滾滾不窮;收之則藏形匿影,乍出乍沒,姿態橫生”,有放縱,同時又能收擒,那么此卷帶給我們的美感也許會更豐富些———畢竟,含蓄更能逗引欣賞者的審美情緒。

“牽連”作為上下字連貫的樞紐,是草書的主要表達方式。善寫大草的書家,對牽連的把握是很奇妙的:時而粗如主筆,時而細如遊絲;時而豎直拉下,有飛流直下之氣勢;時而傾斜拉扯,有屈鐵盤鋼之韌性。從此卷可以看出,趙佶善於運用斜向拉扯的牽連方式。這一方面表現了其自信的書寫狀態:如怒猊抉石,勢不可遏,沉著痛快,激越奔放;但另一方面也暴露了他在牽連方式的處理上缺少變通,斜向線條多了,通篇也就顯得蕪雜、雷同、單調。

經典的產生,有賴於時間的檢驗與判定。趙佶《草書千字文》能穿越近千年時光為我們所欣賞,這本身就是一個奇蹟。如今,當我們談論張芝、王羲之、張旭、懷素、黃庭堅等人的草書時,又自然而然地想起趙佶的《草書千字文》,這對於獨創“瘦金體”的趙佶而言,一生寄情筆墨也就無憾了。