動力系統

動力系統動力系統 (dynamical system)是數學上的一個概念。在動力系統中存在一個固定的規則,描述了幾何空間中的一個點隨時間變化情況。例如描述鐘擺晃動、管道中水的流動,或者湖中每年春季魚類的數量,凡此等等的數學模型都是動力系統。在動力系統中有所謂狀態的概念,狀態是一組可以被確定下來的實數。狀態的微小變動對應這組實數的微小變動。這組實數也是一種流形的幾何空間坐標。動力系統的演化規則是一組函式的固定規則,它描述未來狀態如何依賴於當前狀態的。這種規則是確定性的,即對於給定的時間間隔內,從現在的狀態只能演化出一個未來的狀態。

概述

動力系統

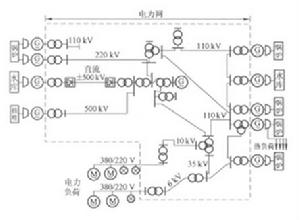

動力系統電力系統:由生產、變換、輸送、分配、消費電能的發電機、變壓器、變換器、電力線路和各種用電設備(一次設備)以及測量、保護、控制等智慧型裝置(二次設備)組成的統一整體。

電力網路:由變壓器、電力線路等變換、輸送、分配電能設備所組成的部分常稱電力網路,即電力系統中除發電機和電力用戶以外的部分。

綜述

高速電子動力系統

高速電子動力系統 ,

, ),動態規律φt還滿足其他簡單且自然的條件(見拓撲動力系統),則得一動力系統。這時,過每一點x∈X有一條軌線,即集合{φt(x)|t∈(-

),動態規律φt還滿足其他簡單且自然的條件(見拓撲動力系統),則得一動力系統。這時,過每一點x∈X有一條軌線,即集合{φt(x)|t∈(-  ,

, )}。

)}。 如果X是一歐氏空間,或較廣地是一光滑流形,且動力系統φt:X→X在每一x∈X處對t可微:

,則稱這系統為常微分方程組

,則稱這系統為常微分方程組 或常微系統S 所產生。其逆,若X是緊緻光滑流形,其上先給有一C1 常微系統S 則據基本的常微分方程理論,S 恆產生一動力系統。這裡,S 是C 1 的,即S 對x連續地可微。

或常微系統S 所產生。其逆,若X是緊緻光滑流形,其上先給有一C1 常微系統S 則據基本的常微分方程理論,S 恆產生一動力系統。這裡,S 是C 1 的,即S 對x連續地可微。 如上所述,動力系統理論與常微分方程定性理論中所探討的內容似無多大的區分,然而有不同的側面,動力系統著重在抽象系統而非具體方程的定性研究,其研究辦法著眼於一族軌線間的相互關係,換言之,是整體性的。這整體性有些是拓撲式的,也有些是統計式的;後者主要是遍歷性。動力系統理論是經典常微分方程式論的一種發展。

動力系統的研究,19世紀末期即已開端,早在1881年起的若干年裡,(J.-)H.龐加萊開始了常微分方程定性理論的研究,討論的課題(如穩定性、周期軌道的存在及回歸性等)以及所用研究方法的著眼點,即為後來所說的動力系統這一數學分支的創始。G.D.伯克霍夫從1912年起的若干年裡,以三體問題為背景,擴展了動力系統的研究,包括他得出的遍歷性定理。在他們關心的天體力學或哈密頓系統的領域中,多年後出現了以太陽系穩定性為背景的柯爾莫哥洛夫-阿諾爾德-莫澤扭轉定理。從1931年起的若干年時間裡,以Α.Α.馬爾可夫總結伯克霍夫理論、正式提出動力系統的抽象概念為開端,蘇聯學者進一步推動了動力系統理論的發展。

近二十多年來,動力系統的研究又產生了質的變化。這導源於結構穩定性的研究。這方面的主要成果許多是在X是緊緻光滑流形M的情況下得出的。M上的C1 常微系統S,如果充分小的C1 擾動不改變S 的相圖結構,就稱它為結構穩定的。也就是說:若M上任一C1 常微系統Z充分靠近S,則有M到其自身上的一拓撲變換把S的軌線映到Z的軌線(這裡所謂充分靠近是就C1 意義下來說的)。結構穩定性這一概念之所以廣泛為人們接受,是由於在實際套用中所取的數學模型,比起真實現象來,往往經過了簡化,因此要使所取模型成為有效,就希望雖有小擾動仍能有某種程度不變的結構。顯然,從這個意義下的穩定性出發的動力系統理論,不僅涉及每一單個常微系統的相圖的整體性,也要涉及同一流形上由許多常微系統作成的集合的整體性,換言之,這是大範圍的。

常微系統結構穩定性的概念首先由Α.Α.安德羅諾夫和Л.С.龐特里亞金於1937年就某類平面常微分方程組提出,但隔了二十多年,在M.佩克索托給出了二維結構穩定系統稠密性定理後,才受到人們的重視,因為二維閉曲面上的結構穩定系統不僅有較簡單的相圖結構,且任一C1 常微系統都可以由結構穩定系統來任意地靠近。在流形維數大於2時,是否也有同樣的結論,這個問題激發了人們對微分動力系統的研究,後來清楚了,在高維情況下結構穩定系統的相圖一般很複雜,且稠密性定理不再成立。

以S.斯梅爾為首的數學家們在微分動力系統研究方面作出了重要貢獻,其影響歷久不衰。比如具有雙曲構造的緊緻不變子集到現在仍然是許多具體課題的根苗。既然高維情況下稠密性定理不再成立,這就介入了具有異常複雜性的分岔問題,但這也許更符合自然界中出現的一些“混沌”現象。近年來人們關心的洛倫茨奇異吸引子及費根鮑姆現象很有啟發性,目前這方面的研究已滲入到物理、化學、生物等許多科學領域中。

分類

電力系統

電力系統power system 由發電、變電、輸電、配電和用電等環節組成的電能生產與消費系統。它的功能是將自然界的一次能源通過發電動力裝置(主要包括鍋爐、汽輪機、發電機及電廠輔助生產系統等)轉化成電能,再經輸、變電系統及配電系統將電能供應到各負荷中心,通過各種設備再轉換成動力、熱、光等不同形式的能量,為地區經濟和人民生活服務。由於電源點與負荷中心多數處於不同地區,也無法大量儲存,故其生產、輸送、分配和消費都在同一時間內完成,並在同一地域內有機地組成一個整體,電能生產必須時刻保持與消費平衡。因此,電能的集中開發與分散使用,以及電能的連續供應與負荷的隨機變化,就制約了電力系統的結構和運行。據此,電力系統要實現其功能,就需在各個環節和不同層次設定相應的信息與控制系統,以便對電能的生產和輸運過程進行測量、調節、控制、保護、通信和調度,確保用戶獲得安全、經濟、優質的電能。

建立結構合理的大型電力系統不僅便於電能生產與消費的集中管理、統一調度和分配,減少總裝機容量,節省動力設施投資,且有利於地區能源資源的合理開發利用,更大限度地滿足地區國民經濟日益增長的用電需要。電力系統建設往往是國家及地區國民經濟發展規劃的重要組成部分。

電力系統的出現,使高效、無污染、使用方便、易於調控的電能得到廣泛套用,推動了社會生產各個領域的變化,開創了電力時代,發生了第二次技術革命。電力系統的規模和技術水準已成為一個國家經濟發展水平的標誌之一。

動力系統與控制

《動力系統與控制》是一本關注動力系統與控制領域最新進展的國際中文期刊,由漢斯出版社發行。主要刊登動力系統控制理論及動力系統控制工程方面的最新技術就研究成果報導。本刊支持思想創新、學術創新,倡導科學,繁榮學術,集學術性、思想性為一體,旨在為了給世界範圍內的科學家、學者、科研人員提供一個傳播、分享和討論動力系統與控制領域內不同方向問題與發展的交流平台。研究領域:

動力系統

動力系統非線性系統控制理論

動力系統的建模、仿真

動力系統穩定性分析

動力系統的運動規劃與自主控制

動力系統的魯棒控制

隨機系統控制

力學系統幾何控制理論

多耦合約束運動體動力學與控制

多動力系統的協同控制

多智慧型體群體動力學

複雜力學系統結構動力學、振動與控制

運載工具系統動力學與控制

機器人系統動力學與控制

太空飛行器結構動力學與控制

太空飛行器姿態、軌道動力學與控制

飛行動力學與控制

水面、水下航行器動力學與控制

機、電動力系統控制與最佳化

機、電系統的故障診斷與容錯控制

發展簡況在電能套用的初期,由小容量發電機單獨向燈塔、輪船、車間等的照明供電系統,可看作是簡單的住戶式供電系統。白熾燈發明後,出現了中心電站式供電系統,如1882年T.A.托馬斯·阿爾瓦·愛迪生在紐約主持建造的珍珠街電站。它裝有6台直流發電機(總容量約670千瓦),用110伏電壓供1300盞電燈照明。19世紀90年代,三相交流輸電系統研製成功,並很快取代了直流輸電,成為電力系統大發展的里程碑。

20世紀以後,人們普遍認識到擴大電力系統的規模可以在能源開發、工業布局、負荷調整、系統安全與經濟運行等方面帶來顯著的社會經濟效益。於是,電力系統的規模迅速增長。世界上覆蓋面積最大的電力系統是前蘇聯的統一電力系統。它東西橫越7000千米,南北縱貫3000千米,覆蓋了約1000萬平方千米的土地。

中華人民共和國的電力系統從50年代開始迅速發展。到1991年底,電力系統裝機容量為14600萬千瓦,年發電量為6750億千瓦時,均居世界第四位。輸電線路以220千伏、330千伏和500千伏為網路骨幹,形成4個裝機容量超過1500萬千瓦的大區電力系統和9個超過百萬千瓦的省電力系統,大區之間的聯網工作也已開始。此外,1989年,台灣省建立了裝機容量為1659萬千瓦的電力系統。

系統構成與運行 電力系統的主體結構有電源、電力網路和負荷中心。電源指各類發電廠、站,它將一次能源轉換成電能;電力網路由電源的升壓變電所、輸電線路、負荷中心變電所、配電線路等構成。它的功能是將電源發出的電能升壓到一定等級後輸送到負荷中心變電所,再降壓至一定等級後,經配電線路與用戶相聯。電力系統中網路結點千百個交織密布,有功潮流、無功潮流、高次諧波、負序電流等以光速在全系統範圍傳播。它既能輸送大量電能,創造巨大財富,也能在瞬間造成重大的災難性事故。為保證系統安全、穩定、經濟地運行,必須在不同層次上依不同要求配置各類自動控制裝置與通信系統,組成信息與控制子系統。它成為實現電力系統信息傳遞的神經網路,使電力系統具有可觀測性與可控性,從而保證電能生產與消費過程的正常進行以及事故狀態下的緊急處理。

系統的運行指組成系統的所有環節都處於執行其功能的狀態。系統運行中,由於電力負荷的隨機變化以及外界的各種干擾(如雷擊等)會影響電力系統的穩定,導致系統電壓與頻率的波動,從而影響系統電能的質量,嚴重時會造成電壓崩潰或頻率崩潰。系統運行分為正常運行狀態與異常運行狀態。其中,正常狀態又分為安全狀態和警戒狀態;異常狀態又分為緊急狀態和恢復狀態。電力系統運行包括了所有這些狀態及其相互間的轉移。各種運行狀態之間的轉移需通過不同控制手段來實現。

電力系統在保證電能質量、實現安全可靠供電的前提下,還應實現經濟運行,即努力調整負荷曲線,提高設備利用率,合理利用各種動力資源,降低燃料消耗、廠用電和電力網路的損耗,以取得最佳經濟效益。

系統調度電能生產、供應、使用是在瞬間完成的,並需保持平衡。因此,它需要有一個統一的調度指揮系統。這一系統實行分級調度、分層控制。其主要工作有:①預測用電負荷;②分派發電任務,確定運行方式,安排運行計畫;③對全系統進行安全監測和安全分析;④指揮操作,處理事故。完成上述工作的主要工具是電子計算機。

系統規劃大型電力系統是現代社會物質生產部門中空間跨度最廣、時間協調要求嚴格、層次分工極複雜的實體系統。它不僅耗資大,費時長,而且對國民經濟的影響極大。所以制訂電力系統規劃必須注意其科學性、預見性。要根據歷史數據和規劃期間的電力負荷增長趨勢做好電力負荷預測。在此基礎上按照能源布局制訂好電源規劃、電網規劃、網路互聯規劃、配電規劃等。電力系統的規劃問題需要在時間上展開,從多種可行方案中進行優選。這是一個多約束條件的具整數變數的非線性問題,需利用系統工程的方法和先進的計算技術。

研究與開發電力系統的發展是研究開發與生產實踐相互推動,密切結合的過程,是電工理論、電工技術以及有關科學技術和材料、工藝、製造等共同進步的集中反映。電力系統的研究與開發,還在不同程度上直接或間接地對信息、控制和系統理論以及計算機技術起了推動作用。反之,這些科學技術的進步又推動著電力系統現代化水平的日益提高。超導電技術的發展、動力蓄電池和燃料電池的成就使得有可能實現電能儲存和建立分散、獨立的電源,從而展現了電力系統重大變革的前景。

參考書目

[1] M. W. Hirsch,The Dynamical Systems Approach to Differential Equations,Bull. AMS.(New Series), Vol.11,No 1, pp. 1~63, 1984.[2] S. Smale,The Mathematics of Time,Springer-Verlag,New York, 1980.

[3] 郝柏林:分岔、混沌、奇異吸引力、湍流及其他,《物理學進展》,3,pp.329~415,1983。

[4] J.Guckenheimer and P.Holmes,Nonlinear Oscillations,Dynamical Systems and Bifurcations of Vector Fields,Springer-Verlag, New York, 1983.