姓氏淵源

第一個淵源

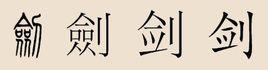

源於姜姓,出自炎帝後裔蚩尤一族,屬於以職業稱謂為氏。據史籍《管子·地數篇》中記載:“昔葛盧之山,發而出金,蚩尤受而制之,以為劍鎧矛戟。”史傳,是蚩尤在今山東膠縣葛盧山發現了鐵,冶煉成為劍、鎧、矛、戟等兵器,用來與黃帝作戰。劍,是冷兵器時代的一種攻擊性武器,直面,兩側有刃,寬一寸半,厚兩分,無槽、或有脊,以刺、撩、削、鏇、點、挑等為主要運作要領。在春秋、戰國時期,從護手起算,前一尺七寸為“劍”,後三寸為“握”,總長兩尺。後來為了增強攻擊性,在漢朝時期,前端又加了一尺,總長三尺,後籠統稱作劍。所以,劍又稱“三尺青鋒”。過去的劍,實際上只有前七寸開鋒刃,其餘部分有刃形而不開鋒。後來,長度不足一尺七寸者稱作短劍,寬於兩寸半且厚四分者稱作巨劍。古代戰場上實用作戰的劍,都是屬於巨劍一類,余者後來多演變為身份、地位的象徵飾品。在古代時期,專職製作劍、短劍、巨劍等的工匠,稱作“劍使”,如春秋時期的制劍大師歐冶子,又稱歐冶劍使,“子”是尊稱。

在制劍工匠的後裔子孫中,多有以其職業特徵為姓氏者,稱鑄劍氏、冶劍氏、小劍氏、巨劍氏、青劍氏、冷劍氏等,後皆有省文簡改為單姓劍氏者,世代相傳至今。

第二個淵源

源於職業,出自古代執掌極刑者,屬於以職業稱謂為氏。古代,操劍殺人曰劍。據史籍《潘岳·汧督馬敦誄序》記載:“漢明帝時有司馬叔持者,白日於市,手劍父讎。”用劍執行殺人的工作,就稱之為“劍”,受劍者為有身份地位的王公、大臣、貴族。其後人有以其職為姓氏者,稱劍氏。與劍不同的是,用刀執行殺人的工作,南稱“刑”,北稱“斬”,受劊者多為身份地位低下的小官吏和犯罪的平民百姓,以及造反、謀叛者。其後人有以其職為姓氏者,稱刑氏、斬氏。刀,冷兵器時代的一種武器,弧面,一側有刃,寬兩寸半,有槽。以捅、劈、砍、掛、抹、奈等為主要運作要領。漢朝時期,從護手起算,前二尺二寸為“刀”,後三寸為“把”,後來在唐朝時期,汲取匈奴、大月、吐蕃等各民族兵器的特點,前端又加了六寸,總長三尺一寸,後籠統稱作刀。

劍氏、刑氏、斬氏,在古代稱為“劊”,後來通稱其為“劊子”,“子”是尊稱。平民百姓則稱其為“劊子手”。

遷徙分布

劍氏是一個古老的多源流姓氏,但在今中國大陸的姓氏排行榜上未列入百家姓前兩千位,在台灣省則沒有。

歷史名人

劍東

(公元1963~今),本名張博維;黑龍江虎林人。著名現代作家。醫學院校畢業,做過急診科、傳染科等科大夫,發表醫學論文數十篇,獲科技進步獎一項,業餘時間堅持寫作,其作品散發於廣州、廈門、北京、上海、武漢、長沙、香港、海南、澳門、杭州等地,並在海內外各種大賽上數十次獲獎。其創作的微型詩《核戰爭》1993年在有六萬餘稿參賽的全國大賽上獲一等獎,並創造一項新的金氏世界紀錄,同時入選金氏世界紀錄大全,其創造的世界紀錄迄今無人能打破。以其創造吉尼斯紀錄為素材的電視新聞片《核戰爭》,在全省第二屆建功立業大賽電視新聞類評比中榮獲一等獎,其創作事跡被中央人民廣播電台、黑龍江人民廣播電台等新聞媒體多次報導。劍東尤其關心世界和平、環境保護,為此他進行了數月的綠色長征,從黑龍江省的烏蘇里江邊出發,通過騎腳踏車、步行、水上考察等方式,對中國的大氣、河流、海洋等做了一番綜合性考察,行程數萬公里,於千禧年新年之際成功抵達中國最南端的城市天涯海角所在地三亞,被人譽為綠色使者。

劍南

(公元1943~今),黑龍江人。著名現代畫家。先後畢業於雲南藝術學院及四川美術學院油畫進修班。現為雲南畫院二級美術師、中國美術家協會會員。作品曾十次入選第六、七、八屆美展等全辦性美術展覽,部分作品被中國美術館、北京民族文化宮、澳大利亞皇家昆士蘭美術館、斯坦索普美術館等收藏。油畫《晨牧》入選第七屆全國美展並獲雲南省美展金獎,油畫《聖殿之門》獲中國油畫首屆精品大賽彭勵獎,油畫《瀾滄江畔》獲“全國科普美術展覽”銀獎,另有十餘件作品分別獲雲南省美展金、銀、銅獎。

1988年應邀赴澳門訪問、展出。1991年應邀赴澳大利亞在皇家昆士蘭美術館、墨爾本國際藝術節美展等舉辦畫展,受到廣泛好評。傳略收入《中國現代美術家人名大辭典》、《中國當代書畫家名人大辭典》、《中國美術年鑑》等辭書,一些作品被選入《中國當代油畫選》、《中國油畫精品展》等大型畫冊。