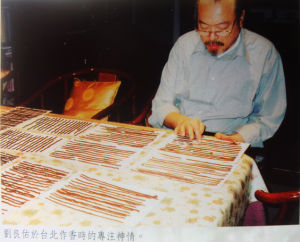

劉良佑,台灣逢甲大學歷史與文物管理研究所教授,20餘年來潛心研究香文化,被稱為中國香學第一人。曾應上海博物館邀請做專題研究工作,挖掘整理中國的香文化。

去上海的那天很悶熱。沒有太陽,但也沒有一絲風,空氣凝固著。

想像中劉良佑的家,總應該是清香的。

一進到劉家,便偷偷地深呼吸幾下,空氣是乾淨的,沒有混雜任何氣味,好的和壞的都沒有。不香,這出乎我的意料。

劉亮佑出現了,灰白色的頭髮在腦後梳成馬尾,深色對襟中裝。他不笑,客氣地請我坐,禮貌而有距離。坐下之後,才聞到空氣中其實有香,一絲絲地飄忽著。仔細聞了,氣味是溫暖而沉穩的。

“是沉香?”我問。

“對,但還混合了其它。” 劉良佑仍然是淡淡地,語氣卻是和善的。

品茶清心境

客廳旁是劉良佑的香室。到香室之前,會經過一個小隔間,有茶桌和茶具,正對的庭院裡錯落擺著幾塊頗有來頭的根雕和岩石,岩石上又擺設盆景和瓷器,院中種了梅、蘭、竹、菊,儼然一幅元代風味的山水畫。

品香之前,先在茶室喝茶,意在“肅清口鼻,為品香活絡神經”。

“人都是天生喜歡好味道的。”劉良佑20多年來沉迷香文化研究,理由居然樸素得出人意料。

劉良佑早年在台北的故宮博物館從事研究工作。機緣巧合,在乾隆帝的“多寶閣”里,他發現了一些造型奇趣的小爐,有金銀打造,也有琺瑯材質,成套堆砌,卻不知是何物。翻閱《四庫全書》等史料後,劉良佑查出這是古代的品香工具。中國古代中的用香和品香,在當時的劉良佑看來,是一件風雅又深奧的事情。出於好奇和傾慕之情,劉良佑一步一步投入了香文化的研究。

“兩種完全沒有關係的香,把它們配在一起,就會有完全意想不到的味道出現。這很有趣,就像做菜一樣。”說這些話的時候,我們面前的青瓷香爐里正在緩慢散發出的香氣,有不同的香料混合,卻是渾然一體的好味道。

“任何兩種植物都是相通的。從現代化學的角度來看,植物的香味來源於它們的揮發性油脂。在這中間,差別再大的兩種香也總能找到彼此之間共同的化學成分。通過這種相同的成分,它們可以相通。從個意義上來講,人和植物也是相通的。”劉良佑的臉上開始出現表情,是一種興奮,進而居然開始眉飛色舞,“所以這段爛木頭,是會用它的氣味來跟你溝通的。”

香氣從茶几上的一個香爐中散出,或許是為了不錯過那一點點難以捉摸的味道,談話著的兩個人呼吸都變得很輕。難怪佛前要用香,原來,香是真的可以讓人平靜下來的。

“現代人壓力大,就會去健身館鍛鍊,或者去酒吧喝酒。其實有壓力的是心靈,身體再發泄,也只是暫時忘卻煩惱而已。而香是可以讓人的心靈放鬆的,嗅覺的記憶是人類最本能、最強烈的,只是現代人都把它遺漏了。我只是想推廣這種精神狀態,鼓勵心靈的運動。”劉良佑坦言,自己按古制恢復品香,但提倡的香道卻不完全與古代的香道精神相同。

理香是小眾行為

隔著一扇雕花木門,裡面就是劉良佑的香室了。

一張木桌,放著整套品香工具:香爐、香匙、香夾、押灰扇、頂花、談針、大馬士革鋼香刀……不是香具古董,就是劉良佑按古書仿製所得,古雅得很。

劉良佑的香刀被他命名為“雲音”,理由是大馬士革鋼特有一種雲一樣的紋路。錦盒裡是一段黃棋楠,約一尺長,木質甚密。劉良佑用“雲音”切下指甲大小一片,燃起一段香炭。香爐里早有用松針和宣紙煅成的灰,香料放在香炭上埋入灰。

“這段棋楠的香味會很豐富,是上品,但還不是最好的。”劉良佑身後的木櫃裡,有排列整齊的錦盒和瓶罐,應該都是他的藏品了。

“香中極品是沉香,只有在地球南北緯40度之間的橄欖科、樟樹科、瑞香科等四科樹木才能產出沉香,這是前兩個必要條件,但還不夠。”也許是因為原先做過教授的緣故,劉良佑講話條理特別清楚,“第三個條件是這些樹上必須有足夠嚴重的傷,嚴重到傷口滲出的樹脂凝結成似木非木的樹瘤,才結得出沉香。這種叫做棋楠的更加難得。必須是在傷口結出樹瘤之前,有蜜蜂來做二次破壞,味道因此會更加豐富。”

以前也知棋楠名貴,卻不知小小一段木頭裡,藏著那么大的學問。

上好的棋楠,每公斤的價格不會低於萬元美金。即便是有錢,也不一定就能買到好的香料。有時候要好幾年才會出現一塊好香,而賣香的標場也不是什麼人都能進得去的。

用劉良佑的話講,這看上去不過是一段爛木頭,卻比黃金還要昂貴。他現有最好的香,價值16萬美金一公斤,是在胡志明市的標場得來的。“香鋪主人往往隔幾年才獲得一塊好香,每次競標的時候來自日本、阿拉伯國家等地的香客就會聚集在一起。在標場裡,出價是彼此保密的,7天內可以任意改動自己的標價,最後揭曉時,由出標最高價的買主奪標。若是沒有幾十年的品香經驗,是會鬧笑話的。”

這樣看來,理香注定只是屬於小部分人的享受了。

“當然。”劉良佑似乎覺得這不應該成為一個問題,眼角眉梢自然流露出一種優越感,“這本來就於生活無關,是高境界的生活享受。”

品味在香之外

劉良佑撥弄香灰調定香味,用左手把香爐傳放至我的右手,動作莊重虔敬。

照著劉良佑的指點,我嘗試品香。左手執爐頸靠近鼻子,同時右手由下順勢而上,拇指搭在爐口前沿,四指斜搭在爐口外沿,虎口張開。靠近香爐緩緩吸氣品香三次:第一次是驅除雜味,第二次鼻觀,觀想趣味,第三次回味,肯定意念。

我原以為自己是可以清楚地表述任何所感所想的,可是當我嘗試這么做的時候,卻發現我的辭彙還不夠豐富。

劉良佑用手勢制止我,說:“好的味道大家都懂,不必說出來。”

換一種香料,還是像剛剛一樣照著古時儀式輪流品味。先是醇厚的乳香,幾分鐘之後,竟然有紅酒的氣息。見我驚訝,劉良佑就笑了:“香味在跟著時間變化,對不對?”

“就像香水,有前、中、後調?”我自作聰明。

“那是化學合成的。化學製劑對人體的壞處,有些我們還沒有辦法得知。”關於香水,劉良佑似乎不願多做評價,“年輕人總是喜歡嘗試的,慢慢就知道什麼是好的,就懂得選擇了。”

劉良佑講起多年前的故事:有一位佛家弟子通讀佛經,卻不明白,為什麼經上把佛前的供香描述得那么美妙。直到有一天在劉良佑家,他才體會到經上描述的味道,感動得當場跪倒在劉良佑面前。

“現在供佛的,都不能叫作香。”對此,劉良佑甚是憤慨,“根本不會給人任何愉悅的感受,只會熏得人掉眼淚。只有聞過了,才懂得為什麼香嚴童子能夠聞香入道。”

中國民間用香始於春秋之前,至唐代已發展到鼎盛。鑒真和尚東渡,不僅把佛教傳到日本,同時也帶去了與佛教有密切關係的薰香文化。從此“香會”變成了日本的風尚,逐漸形成日本的“香道”。而中國的一爐香,倒是在清末慢慢灰燼了。

“沒有昨天,今天就不會存在,那么又談何明天呢?一個民族要有明天,是需要根基的。”劉良佑慢慢地把香料從香爐中夾出來,恢復剛開始的嚴肅,“我們不把昨天的文化恢復起來,如何面對列祖列宗?”

(陳滌摘自《名城早報•壹周刊》)