簡介

劉可欽 1961年生,數學特級教師,現任北京市海淀區中關村第四國小校長、北京海淀中心學區副校長。教育部國小校長培訓中心、北京師範大學教育管理學院兼職教授, 劉可欽校長與學生在一起

劉可欽校長與學生在一起成長過程

1981年,劉可欽師範畢業,被分配到了河南省安陽市人民大道國小教書,一開始就教畢業班,一乾就是9年。從不熟悉到熟悉,從青年教師到教學骨幹再到教壇新秀,她所 劉可欽校長參加全國研討會

劉可欽校長參加全國研討會但自喜過後,劉可欽又有點困惑、迷茫,甚至倦怠了:“難道當教師就是重複上課、鑽研解題技巧、給差生補課,這樣年復一年循環下去究竟有什麼意義?學生一天天在成長,我怎么成長呢?”

她有點江郎才盡的感覺,“充電,必須去充電”!

1990年,劉可欽到北師大進修。在這裡,她感受到了人民大道國小之“小”,感受到大學之“大”,尤其是圖書館,“那么多書,怎樣才能把它看完”?她在書海中貪婪地汲取營養。

在大學,她注意到一些教授也在關注著國小教育的問題,教授們和她平等地探討、爭論。

她發現,自己原本厭倦的國小教育真是奧妙無窮。“年復一年、日復一日的課堂,看似重複,其實處處充滿挑戰。一個孩子一個品性,同一個孩子在不同的時期又有著不同的需求,不同的學生有不同的想法,同一個內容有不同的教案,這中間有無窮的問題可供自己研究,有很多的規律等待自己去發現和總結”。一年的進修,使劉可欽對國小教師這個職業有了重新的認識,她開始珍惜教師這個崗位,迫不及待地想重返課堂,研究相同與不同的教育事件,發現實踐中的教育智慧和真諦。

劉可欽的成長離不開一項課題研究。1992年,北師大和人民大道國小聯袂開展了《小學生主體性發展實驗研究》的課題,劉可欽自始至終參與其中,隨課題研究一起成長。

任何一項教育改革,最終都要發生在課堂上。課堂教學自然成為她實踐與研究的場所。主體教育提倡開放的課堂,強調溝通、對話、包容、質疑,讓學生成為學習的主人。有了這樣的理念,劉可欽滿以為可以一展身手了。可是,當她用這樣的理念去上課時,卻上砸了。

課堂上,學生被分為幾個小組。被束縛了太久的小學生這下總算找到了自由,他們亂作一團,根本不聽她的指揮。

過去上課,教師是變著花樣讓學生去做題、考高分,一切都在既定的程式中進行著。而課堂一旦放開,劉可欽一時很難駕馭。反思之後,她覺得教學過程應該是和學生進行溝通和交流的過程,是師生之間心與心交融的過程,只有走進學生,了解學生,才能使課堂教學更有趣。

於是,她放下教師的架子,靜下心來,學習理論,鑽研教材,改進教法,設法增加課堂的趣味性,耐心傾聽孩子的想法,儘可能地走進學生,了解學生。她說:“那時候,激動——迷茫——困惑——釋然,不時地影響著我的情緒,使我欲罷不能”。在這個過程當中,她真正開始了研究狀態下的教師生活。她認為,教師生命的全部價值就在於能夠為學生提供足夠的思考、選擇、創造和展示的機會,幫助每個孩子成長為“最佳的我。”

枯燥的數學課開始變得活躍了,學生互相出題,解答疑難,專題討論。他們統計全校學生的課餘愛好,計算學校的師生比例,繪製自家客廳的平面圖,到銀行調查存款利率,到路口調查車流量……劉可欽則巧妙地藏到了幕後。

教學中,她呵護每一個孩子的自尊心。一個叫噹噹的學生從來沒有得過滿分,他給劉可欽寫了一張小紙條,希望能有得滿分的機會。

劉可欽為此專門設了“A100”和“B100”。他答對一次,就給“A100”;答對兩次,就給“B100”。

漸漸地,她可以自如地把握課堂了,知道什麼時候順其自然,什麼時候保持沉默,什麼時候主動介入,什麼時候採取什麼行動,並形成了自己的風格——自然、樸實無華、瀰漫著生活氣息的教學。

這種樸實無華的教學,追求的是一份親情和師生的心智合一;淡化的是紛亂繁雜的教學環節;鼓勵的是同伴間相互交流與合作;強化的是教師與學生的知識對話和師生間的情感交融。課堂教學被還原成一種課堂生活。

主體教育的實驗研究,使她對教師職業有了深的思考:教師每天要面對不同的學生,每個學生在同一個問題上又會有不同的想法。所以,沒有人能告訴你一個萬能的答案去解決所有的問題。只有在不斷學習、反思、改進中,你才能發現屬於自己的教育知識和智慧,而且這個過程永無止境,這就是教師職業本身應該具有的研究性。

因為研究,劉可欽的教育技巧在不斷提高,教育教學思想在不斷成熟。在研究中,在平凡的教師崗位上,她感受到了探索和創造的樂趣,從內心深處感受到了這種平凡而又平常的職業給自己帶來的幸福感。8年的課題研究是艱辛而充實的,在理想與現實的碰撞中,在傳統與現代的交融中,劉可欽成長為專家型的教師。

任職

劉可欽,享受國務院特殊津貼專家、全國教育系統勞動模範、第三屆全國“十傑”教師。現任中關村四小校長,同時兼任海淀中心學區副校長、國家義務教育教學課程標準 劉可欽校長作報告

劉可欽校長作報告主要貢獻

2005年2月,擁有豐富教學和管理經驗,時任建華學校校長的劉可欽正式調任中關村四小擔任校長職務。短短一年間,劉可欽校長在學校各項建設,特別是教師專業化發展

劉可欽校長主編專著

劉可欽校長主編專著方面進行了大膽的創新,她認為影響學生髮展的主要因素是教師個體的專業素養,提出了以“創建學習發展共同體”為目標,構建了多維互動的教師專業發展團隊。通過紮實、細緻的工作,有效提升了教師的專業水平,激發了教師的教育智慧,營造了溫馨和諧的校園氛圍。目前,中關村四小以高質量的教學水平、符合兒童特點的課程特色、張揚學生個性的育人理念贏得了學生、家長和社會各界的一致認可。

教育理念:“每個學生都是重要的,讓每一個學生全面而具個性的發展。教育就是一個成人作了有利於學生髮展的正確的事情,它往往是在及其具體的真實的生活情景當中發生,有時是在不經意間發生的。在國小階段,學校和教師應淡化功利,以長久的眼光,從容的心態,在給予孩子們紮實的基礎知識和基本技能的同時,逐步體驗到平等、自由、民主、尊重、信任、友善、理解和寬容。同時,受到激勵、鼓舞、感化、召喚、指導和建議,引導他們形成良好的學習習慣,培養濃厚的學習興趣,並練就健康、強健的體魄,為他們的終身學習打下良好的基礎。”

教育感悟:“教育不是一味的批評、教化,而是一種激勵、引導和召喚,是教育者與被教育者心靈的溝通。因此,作為教師,應該學會笑著做老師、蹲著看學生、樂著做同事,以從容、平和、真誠的心態帶給學生愛的感召,幫助他們排解學習、生活中暫時的障礙和困難。作為校長,應該學會適當後退,不斷把老師推向前台,激發老師的教育智慧。通過自己對學校發展方向的把握,為老師和學生創造成功的機會,讓他們感受到育人和學習的快樂,是校長最大的成功和快樂。”

辦學目標:把中關村四小辦成一所規模適宜的優質、精品學校,讓每個學生都能享受到快樂、難忘的童年。同時,不斷總結辦學經驗,使中關村四小成為產生教育知識和教育智慧的場所。

主要榮譽

1998年以來先後榮獲第三屆“全國十傑中國小中青年教師”稱號,全國模範教師、教育系統勞動模範,2002年享受國務院特殊津貼。主要研究

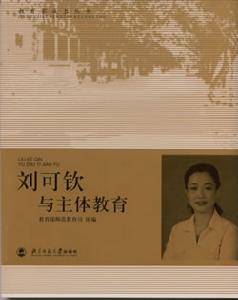

1991年起參與國家“八五”重點課題《少年兒童主體性發展實驗研究》 。 劉可欽校長專著

劉可欽校長專著1998年起參與國家義務教育數學課程標準研製工作及教材編寫工作。

2001年主持全國教育科學規劃“特級教師計畫”專設課題《主體性學科教學模式的構建》。

2002年主持全國教育科學“十五”規劃重點課題《學校學習型組織建立的策略研究》。

參與全國教育科學“十五”規劃重點課題《新課程國小數學、語文學科能力評價研究》。