信息

所屬地區:河南·洛陽·偃師市 .

.文化遺產名稱:劉井薛氏石刻

遺產編號:VⅢ-4

遺產類別:傳統手工技藝

申報日期:2006年申報人/

申報單位:偃師市

遺產級別:市聯繫方式:

簡介

劉井薛氏石刻”堪稱我國民間手工技藝園地中的一朵奇葩。劉井村位於偃師市諸葛鎮,村西4公里便是世界文化遺產龍門石窟,村南1公里的萬安山。其天獨厚的自然資源,村民自古多有從事石雕的技能。 .

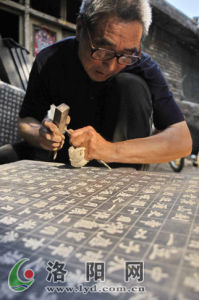

.在眾多的石刻之家中,唯獨薛氏一族一枝獨秀。據史料記載,薛氏先祖有8代從事石雕,至薛肯堂(1894—1942)、薛永山父子,薛氏石雕藝術達到高峰。薛肯堂所刻張鍅將軍張子溫的墓誌(章太炎撰文、於右仁書丹、吳昌碩撰蓋)人稱“三絕筆”,現存於新安縣千唐志齋。另有不少作品現存於西嶽華山或龍門石窟風景區等處。洛陽著名書法家李振九書寫的碑文,非肯堂不讓其刻。由於過世較早,其子薛永山自幼隨祖父庭恩、三叔隆堂學習石刻。13年間,得到薛氏石刻真傳,熟練掌握多種書體刀法。2006年,獲“河南省民間文化傑出傳承人”稱號。

薛永山之父薛肯堂石工作品更是令人驚嘆:創建千唐志齋的張鍅之父墓誌,國學太師章太炎撰文、魏碑書聖于右任丹、精長篆書的吳昌碩撰蓋,世稱“三絕碑”。另有華山《毛女洞碑記》、魏碑《偽北魏比丘尼慧靜墓誌》、《瑤光寺尼慈雲墓誌》等。相傳洛陽書法家李振九書寫碑文,只讓薛肯堂雕刻,堪稱雙璧。而于右任經過洛陽,還專門要和薛肯堂見面。薛肯堂終年48歲,李振九為他撰寫了碑文。

1964年,薛永山參與設計洛陽邙山烈士陵園,並刻橫碑70通及石獅、石人等。1975年,參與洛陽龍門大橋有關石刻構件的雕鑿,其中便有陳毅副總理所寫的“龍門”二字。1980年,完成父親遺願,修復龍門石窟《二十品造像碑記》。1982年,參與修復龍門石窟奉先寺造像……他雕刻的石獅、石佛、石畫、石馬、石龜等作品,具有隋唐雕塑的神韻,雄渾大氣,有漢魏之風。

劉井薛氏石刻

劉井薛氏石刻”堪稱我國民間手工技藝園地中的一朵奇葩。劉井村位於偃師市諸葛鎮,村西4公里便是世界文化遺產龍門石窟,村南1公里的萬安山。其天獨厚的自然資源,村民自古多有從事石雕的技能。在眾多的石刻之家中,唯獨薛氏一族一枝獨秀。據史料記載,薛氏先祖有8代從事石雕,至薛肯堂(1894—1942)、薛永山父子,薛氏石雕藝術達到高峰。薛肯堂所刻張鍅將軍張子溫的墓誌(章太炎撰文、於右仁書丹、吳昌碩撰蓋)人稱“三絕筆”,現存於新安縣千唐志齋。另有不少作品現存於西嶽華山或龍門石窟風景區等處。洛陽著名書法家李振九書寫的碑文,非肯堂不讓其刻。由於過世較早,其子薛永山自幼隨祖父庭恩、三叔隆堂學習石刻。13年間,得到薛氏石刻真傳,熟練掌握多種書體刀法。2006年,獲“河南省民間文化傑出傳承人”稱號。1964年,薛永山參與設計洛陽邙山烈士陵園,並刻橫碑70通及石獅、石人等。1975年,參與洛陽龍門大橋有關石刻構件的雕鑿,其中便有陳毅副總理所寫的“龍門”二字。1980年,完成父親遺願,修復龍門石窟《二十品造像碑記》。1982年,參與修復龍門石窟奉先寺造像……他雕刻的石獅、石佛、石畫、石馬、石龜等作品,具有隋唐雕塑的神韻,雄渾大氣,有漢魏之風。

關於劉井薛氏石刻的文章:

劉井石刻:錘鏨合奏千年樂(1)“叮噹”、“叮噹”,曾經是那樣悅耳的音樂,在錘子和鏨子的合奏下,千百年來,響在歷史的天空,滋潤著劉井人的生活。

走進劉井

像河洛大地上千百個普普通通的村莊一樣,最初的劉井並沒有給我們留下多大印象,高高低低的房屋,寬寬窄窄的街道。誰家的門口是塊“日頭地”,幾個老人圍坐在那裡,慢悠悠地嘮著,追憶逝去的似水流年。一隻狗跑過來了,一個正扶著孩子學步的母親趕緊把自己的寶貝疙瘩抱起。雖然路面有些髒,天空有些灰,但暖暖的冬陽曬著,整個村莊還是籠罩在一種恬淡、詳和的氣氛中。

直到陪同的人提醒,我們才注意到,這個看似大眾的村莊,其實是有著自己的特別的,這特別,表現在街道兩邊人家門前散落著的或大或小或方或圓的一塊快青石上,表現在各家各戶門口一塊塊雕刻精美的柜子石上,還有偶爾一兩個早已棄之不用的石豬槽或石牛槽上,更讓人驚奇繼而感到可惜的是,幾戶人家門前的糞堆上,壘著的竟然有兩通雕龍刻鳳的青石老碑。

劉井石刻,就這樣以一種讓人噓唏的方式和我們打了個照面。

.

.劉井,偃師市諸葛鎮轄下的一個行政村,分劉井和李胡同兩個自然村,村有人口1400多口,分為劉姓、李姓、薛姓等。村西4公里為世界文化遺產龍門石窟,東北1公里為司馬村,也就是北宋宰相司馬光當年編纂《資治通鑑》時居住的獨樂園所在地。

劉井在諸葛村西,諸葛,傳說諸葛亮的孫子曾在此住過,故名,劉井原名武候村,你看,一個諸葛,一個武候,這與諸葛亮的聯繫是千真萬確了。想諸葛亮神機妙算,跟他老人家有關連的地方,那山水和人物咋不也沾上一點靈氣?劉井人石刻技藝高超,這算不算一點歷史淵源?

劉井石刻起於何時,已無從考究,但相傳當年龍門石窟的開鑿現場,就有劉井人揮灑汗水的身影,如此說來,劉井石刻,至少可以追溯到1000多年以前。是劉井人本就技藝高超被征入開鑿大軍,還是他們原本是充作下手在工作過程中逐漸跟外來高人學會石刻技術?無論如何,總而言之,劉井的石刻技藝是漸至成熟而且代代流傳下來了。

龍門石窟歷經北魏、東魏、西魏、北齊、北周、隋、唐、五代、北宋諸朝500餘年大規模營造,現存造像10萬餘尊,造像題記和碑碣3600塊左右,佛塔40餘座。這些造像、碑碣中,有多少是劉井人的傑作,現在不得而知,但龍門石窟中有劉井人的石刻作品,卻是千真萬確。這作品是三尊大佛,現珍藏在龍門東山擂鼓台五佛洞內。

相傳隋朝末年,劉井人在龍門石窟勞作之餘,不知是為了顯示自己嫻熟的技藝還是試試自己剛學的功夫,反正是手痒痒了,就在村西雕了一座石佛,並建造了一座佛爺堂。同時,村東也建了一坐佛爺堂,起名禪堂寺,劉井村石刻老藝人回憶,村西的佛爺堂建在村西寨門路南,門朝東;村東的佛爺堂距村五六百米,瓦房頂,南山牆為漢磚砌成,內有兩根六棱經幛,具體經文已記不清楚。

禪堂寺內建有兩座佛爺座子,不知道因為什麼,佛爺遲遲沒有雕刻,兩個座子一直空著,一直到了唐朝初年,劉井人才騰出手來,又雕了兩尊大石佛,安放在禪堂寺內。

這三尊石佛,被劉井人供奉膜拜了1000多年,中華人民共和國建國初期,它們引起了國家文物部門的注意,文物部門派員到劉井村進行研究,確認為隋佛和唐佛。

1958年,受上級指派,村民們用馬車將三尊大佛運送到龍門文物保管所。這三尊大佛,先被供奉到龍門西山風景區,後被挪至現在位置。

遠去的已經太過久遠,已經無法再進行真切的描述,留在劉井村老輩人腦海里最遠的記憶,也已到了民國。1936到1946年的10年間是劉井村石刻的一個鼎盛時期,現年70歲的薛永山的回憶里,還有著小時候清晰的印象,村東邊有一條河,一到冬春月農閒時刻,沿河兩岸都是工作的石匠,“叮噹”、“叮噹”------清脆的刻石聲,村外老遠都能聽到。

為了加深我們的印象,薛永山領著我們在村里轉,這條街到那條街,這家到那家。不說大多數人家門口堆著的多年前用剩下的一塊塊青石,單看各家大門的裝飾,就能想像當年石刻在劉井村是何等的風光無限,就能明白刻石情結在劉井村人心裡是怎樣的根深蒂固。柜子石,有花有鳥有獸,圖案精美,雕工精細;石門匾,“龍風呈祥”、“東風浩蕩”、“勤儉持家”、“自力更生”、“風華正茂”等等等等,古樸典雅,自然流暢。還有石門券、石門墩、石獅子-----憶昔當年全盛日,滿村石屑亂紛飛,石刻,成了劉井人生活中不可缺少的組成了。

劉井石刻:錘鏨合奏千年樂(2)

從石門墩到石佛石獅子,從單純刻石到石上刻字,從村里到村外,劉井人石刻技藝逐漸成熟、全面的過程,也是他們眼界逐漸放寬、放闊的過程。

劉井石刻走四方

劉井人刻石,小到幾厘米高的佛頭,大到幾米高的獅子,簡單到人家門前的石門墩,複雜到紋理精緻,神態逼真的佛像,文淺到墓碑上簡單的“某某之位”,文深到楷、行、魏、篆、隸、草等各種字型的長篇碑文,無不得心應手,手到擒來。

像中國所有的民間藝人一樣,劉井人最初的石刻,是為了謀生,到十幾里外的南山上拉回來幾塊青石,花幾天功夫刻上幾對石門墩,再拉到關林或者東關大石橋底下的會上,換幾個錢,買幾斤糧,甚至割一斤肉,一家人的生活勉強維持下去了。

劉井人刻石,有自己到集會上賣的,也有顧客來拉的,來拉的顧客遠近都有,但大都不超過洛陽轄區,蓋因石頭沉重,路途遙遠的費時費力,划不來。

劉井人刻得最多也賣得最多的,是一些農村人家常用的石制裝飾品,尤其是在舊時農村常見的大門裝飾,石門墩,柜子石,石門匾等遠銷四方。也有石獅子,不過那是大戶人家的專屬,一般人家是沒這個氣派的。這與舊時洛陽地區的社會風俗有關,大約不論家庭好壞,房屋大小,這些東西在建房時是必須有的,不然便會有某種的不快。

劉井石刻的另一個主打產品,就是墓碑,尤其是舊時,稍有點聲望的人家,人死了墳前總是要立碑的,碑上簡單的刻上“某某之墓”,複雜的,還要刻上一長串一大溜的子乎者也的碑文,這是鍛鍊劉井人石刻技術的一大挑戰,劉井人剛開始是不會刻碑文的,畢竟農村人生來對文字就有一種畏懼,但後來有人要求了,也就大著膽子刻了,而且越刻越好了,一批刻碑高手也產生了,像前文提到過的薛永山和後文將要提到的他的父親薛肯堂。

.

.除了在村里刻刻賣賣,小打小鬧,劉井人也走出去,承攬大活難活,王城公園有劉井人的手筆,龍門石窟有劉井人的手筆,白園有劉井人的手筆,關林廟有劉井人的手筆,連洛陽烈士陵園的石碑,也都出自劉井石匠之手。

劉井人到龍門石窟,做的都是文物的修補工作,不說遠古,只說建國以來五十多年間,龍門石窟的修復現場,幾乎就沒少過劉井人的身影,幾乎每個洞窟都留有劉井人的足跡。龍門風景區內石花橋是劉井人刻的,龍門橋上當年陳毅副總理題的“龍門”二字,也是劉井人刻的。

這就引出了劉井人的又一大絕技,修復文物,修復文物,光看這個詞語就能想像出工作的難度,對技術要求的高度,可劉井人不怕,藝高人膽大,幾十年來了,從劉井村走出的文物修復工作隊幾乎走遍了祖國的大江南北,無數風景名勝點都留下了他們的神來來之筆。

66多歲的劉和是劉井村的能人,劉井村每次外出的文物修復隊,也都是由他帶領,他跟我們說起文物工作隊的走南闖北,滔滔不絕。

寧夏須彌山石窟,這個歷經大躍進和文革“洗禮”到文革結束時已經面目全非,破壞嚴重,1984年到1987年,由劉和帶領的劉井村文物修復隊在這裡呆了整整4年,劉和回憶剛到須彌山的情景,佛像斷頭殘臂,洞窟內的野草一人多深,洞窟門幾乎都塌完了。劉井人修佛補像,4年之後,一個煥然一新的須彌山石窟呈現在世人面前。

鞏義石佛寺,劉井文物修復隊進駐的時候,洞窟裡面的佛像,有的風化塌掉,有的被偷跑了。劉井人對兩個洞窟內的殘佛敗像進行修補,有些實在修補不成了,他們就在原位刻一個新的,新舊相比,非專家莫能分出,就這樣,一個洞窟的佛像補完了,另一個的也補了一半,繼續進行的時候,幾個北大的學生來了,學生合客氣“老師傅,你門是在保護文物,也是在破壞文物”“破壞文物?”劉井人不服,學生接著解釋“文物壞了就壞了,再弄成新的就不是文物了”。劉井人明白了,剩下的下部不再進行,已經修補完的,當地老百姓捨不得再敲掉,最後有人想出了折中辦法,在新補的佛像下上修復日期,以作區別。

還有義馬石窟修復、濬縣功德牌坊修復、汝州風穴寺修復,甚至樂山大佛修復,甚至布達拉宮修復,甚至三峽文物遷移,都有衣著簡樸的劉井人在忙碌。三峽文物遷移,需要將洞壁上的石像整個挖下來,移到別處,布達拉宮壁畫修復,得把壁畫從牆上揭下來,等新牆蓋成,再粘上,想想這需要何等的功夫,但劉井人做得輕車熟路,天衣無縫。

有一個故事,說的是劉井人文物修復水平的高超,已經到了以假亂真。有個地方石窟修補好了,做過舊了。當地主管單位要驗收,來人看來看去看了半天,最後了問劉井人“這哪是原有的,哪是你們修復的?”

劉井石刻:錘鏨合奏千年樂(3)

長期的雕刻實踐成就了劉井人精湛的雕刻技藝,一個個能工巧匠從中脫穎而出,這些衣著簡樸乃至襤褸的農民,卻能讓一塊塊粗笨的石頭在他們手中幻化出千形萬狀,引人刮目相看

劉井石刻高人多

劉井人扳指頭算過村里民國以來的石刻高手。

“疙瘩活”,就是刻獅子等看起來疙疙瘩瘩的東西,第一當數劉孟秋,這個有著傳奇色彩經歷的老人,已在十幾年前去世,我們無法一睹他的真顏,也無法聽他的親口敘述,就是街坊鄰居的回憶,也是片片斷斷,好在我們無意中翻開了偃師縣誌,這上面居然有劉孟秋的“人物介紹”,需要說明的是,偃師自古到今,精於石刻者甚多,而能在縣誌上占有一席之地的,只有劉孟秋一個人,可見他的功夫和影響。

劉孟秋十五六歲就學習石雕。此後的幾十年中,他身不離石,手不離鑿,技藝高超,名揚四方。

偃師縣誌載“孟秋生性不善言辭,愛獨立思考,久而久之養成了一種‘睡思寤作’的特殊習慣。每當要雕刻一件新的作品時,他必蒙頭大睡,甚至幾天幾夜不起床,一旦起身,便舉錘握鑿,‘咣當’不停,不一會兒,圖案輪廓清晰顯現,再經雕琢,一件精美的作品便隨斧告成。尤其擅長雕刻石獅,大者逾丈,小不盈尺,雌雄分明,各具神態。”

劉孟秋的手上功夫,如今可以在龍門石窟看到,除了修築多處石像,他還在風景區里雕有一座石橋,在這座橋上,他用石雕組成一幅古今結合的“群雕美圖”。橋兩頭各有一對石獅,中間雕刻了24幅人物圖案。有飛天、八仙、菩薩,還有工人、農民、解放軍。人物形象栩栩如生,刻劃入微,比例適度,衣紋流暢,裙帶當風。

1959年,劉孟秋以河南石刻藝人代表的身份,到北京參加“北京十大建築設計研究工作”,在北京,他受到了毛澤東主席和周恩來總理的親切接見。

而刻碑的高手,當屬薛肯堂和薛永山父子了。

薛肯堂,生於清光緒二十年九月九日,卒於民國三十年農曆十二月四日,享年48歲。

關於薛肯堂的技藝高超,有一則故事可以說明,傳說當年洛陽書法名家李振九,凡有人來索字刻碑,必先問刻者是誰,是肯堂了則答應,不是則一口回絕,理由是“讓別人刻會壞了我的字”。 薛肯堂死後,李振九親自為其墓誌書篆,文中曰,薛家幾代“皆力穡而兼注意金石,至肯堂則益精雙鉤,同業者皆忌嫉之,然不以介意,反自幸曰‘不招儕輩之白眼焉得諸君子之青眄?’益業奮自好,期成專家,生平重然諾,不苟取”,又說他“終歲鐫刻應詔不遑,雖素患心腹疾,愈則攻苦如故。”彌留之際“呼家人扶坐榻上,指案頭碑誌拓頁曰:吾畢生心血耗於是,宜珍存勿棄,言已而卒。”

肯堂留下的石刻作品,著名的原河南大學元校長王廣慶父親的墓誌,這個墓誌由章太炎撰文、於右仁書丹,吳敬恆撰蓋,人稱“三絕碑”,現存與新安縣博物館。另外還有《毛女洞碑記》,李健人撰文,張萬傑書丹,現存於西嶽華山。另有《偽北魏比丘尼慧靜墓誌》、《瑤光寺尼慈雲墓誌》等。

父親去世時,薛永山才5歲,跟著母親艱難度日,1952年,15歲的他高小畢業,白日裡下地勞動,晚上跟著有文化的三叔學習,四書五經,看了個爛熟。又學書法,三叔寫得一手好毛筆字,他跟著學了不少,為以後精於刻碑打下了基礎。

也許是祖上的遺傳,也許是石刻村氣氛的薰陶,薛永山打小就對石刻有著一種特殊的愛好。他上手很快,簡單的東西如門墩、柱頂石什麼的,很快都能拿出去賣了。第一次做門墩,他和三叔一人做了一對,擔到關林會上,一對賣了9毛錢,那時候1斤肉才4毛5,覺得幾天就弄了兩斤肉,不賴。

1962年,村里通電,薛永山成了電工,每天晚上,配電室里燈火通明,那是他一個人在琢磨。他要學刻字,他背來一塊青石,“叮叮噹噹”在上面敲著,可怎么刻也刻不好。直到有天晚上“叮噹”聲引來了一個人,村裡的刻字高手馬書貴,書貴叔進去一看,奪過他手中的工具,“你這樣刻不對。”他“叮叮噹噹”一陣示範,薛永山悟過來了,喔,原來得這樣啊!

刻字練得差不多了,他就開始給人刻碑,最初的生意是偷著做的,兩通碑掙了100元,他還沒捂熱,就被充了公.村里要辦戲,買戲裝的錢不夠,他的100元錢正好用上。後來,四清工作組的人找到他,說你偷偷摸摸刻碑賣不對,本來要割你資本主義的尾巴,但既然100元錢充了公,算了,不說你事了。

薛永山真正意義上的刻碑是在改革開放後,此時他的技藝已是顯著提高,遠近聞名,來求他的人絡繹不絕。有一年在東宋溝刻碑,旁邊一個老石匠看了他幾天,也跟他比較了幾天,最後感慨,“老薛,你刻得咋恁熟路,拐彎磨角砸一點都不費功夫。”

.

.這都是學來的結果,是悟來的結果,是練來的結果。在薛永山的家裡,我們看到了許多前代碑刻的拓文,那是父親留下的,是他幾十年揣磨學習的藍本,如今,草、行、楷、魏、篆等諸般字型,他樣樣能刻,樣樣精通,最近,他又迷上了甲骨文,決心在這上面有所作為,老驥伏櫪,志在千里,讓人敬佩。

薛家父子刻碑,有一絕招,就是能“救字”,比如說人送來的碑文用魏碑書寫,其中有一兩個字走筆了,不像魏碑,父子倆能看出來,刻碑的時候把這個字救過來,刻成魏碑。

碑刻得已經沒法說了,別的東西呢,照樣驚人,有一年,一個中日合資公司門前要刻石鼓,一個日本老頭帶著翻譯,從口孜、馬村、轉到諸葛,石刻高手找了不少,沒人敢接這活,末了找到他,他一看對方提供的圖紙,說“行,一星期內我給你做個樣品,你看中了就做,不中了就不做。”一星期後,日本老頭來了,圍著樣品看了又看,最後點了點頭,8個石鼓很快做成,擺在了那家公司的門口。

讓我們看看薛永山的一些作品,“疙瘩活”有石佛、石龜、石馬,人物頭像,刻劃入微,栩栩如生;碑文有《白少傅修香山寺記》、《蘭亭序》等,筆走龍蛇,鐵劃銀鉤;石畫有鍾馗、達摩、鄭板橋的竹子,形象飽滿,呼之欲動。 今年7月,薛永山被評為河南省民間文化傑出傳承人,成為我市石刻界唯一入選的一位民間藝人。薛家石刻藝術,在他手裡再次得到發揚光大。