求解“未富先老”難題

2010年,人社部部長尹蔚民還曾憂慮地表示,城鎮非就業的老年居民沒有基本養老保障制度,一直是我國社會保障制度建設的空白點。如今,這個空白點有望在一兩年內被徹底補上。1997年,我國統一了城鎮企業職工養老保險制度,覆蓋了各類企業、個體工商戶和靈活就業人員,以及與用人單位建立勞動關係的農民工。到“十一五”末,全國此類參保職工達到2.57億。

制度養老

制度養老2009年,我國開始試點建立新型農村社會養老保險制度。截至今年5月底,全國已有1.9億人參保。按照國務院要求,2012年底將基本實現全覆蓋。

2011年7月1日起,城鎮居民社會養老保險試點工作將正式啟動,年內計畫覆蓋全國60%的地區,明年基本實現全覆蓋。

10年、2年、1年……我國社會養老保障制度建設呈現漸進——加速的整體推進態勢。

“從趨勢看,十七大提出的加快建立覆蓋城鄉居民的社會保障體系的目標可望提前實現。”中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文說。

在我國社保體系中,城鄉居民低保、基本醫療、基本養老是最重要的三項制度,現在前兩項已實現全覆蓋。隨著社會養老保險制度全覆蓋,我國社保體系將全部建立起來。

鄭秉文認為,國際金融危機之後,加快建立城鄉養老保險制度是中央採取的重大舉措,將有利於擴大國內需求,對轉變發展方式有積極影響。

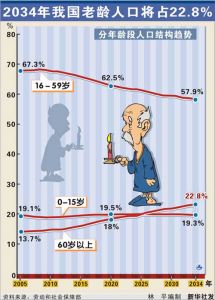

“未富先老”是一些人對中國發展的擔憂。目前,我國60歲以上老年人達1.78億,預計“十二五”將超過2億。

“加快養老制度建設順應了我國人口老齡化的發展趨勢。”中央黨校教授周天勇說,只有從依靠家庭養老或儲蓄養老逐步轉向“制度養老”,才能切實減輕未來中國的養老負擔。

能給百姓多少實惠?

根據最新政策,可以粗略算一筆賬:在全國尚未納入養老保險制度的5000多萬城鎮居民中,60歲以上老人約有2000萬,隨著養老保險“全覆蓋”,他們不用繳費就可每月領取不低於55元的基礎養老金。另外約3000萬人參加社會養老保險,要按規定繳納保險費,以最低每年繳100元、最少繳15年計算,加上政府給予的補助,年滿60歲後每人每月最少能拿到69元養老金。客觀地說,在當前物價水平下,目前的標準確實較低。

制度養老

制度養老“個人繳費部分的‘低門檻’,考慮到了部分居民、特別是城鎮非從業居民的負擔能力。”周天勇說,我國仍然是一個開發中國家,人均收入水平還比較低,地區間發展很不平衡,如果把養老保障標準定得過高,不僅財政壓力大,城鄉居民繳費也有困難,保障面就難以擴大。

事實上,這個養老制度是有彈性的。目前繳費標準設了10個檔次,最高可達1000元,而且地方政府還可根據實際情況增設繳費檔次。個人想享受更高的養老待遇,可以早繳費、多繳費、多積累。

低水平、廣覆蓋,就是為了把“制度養老”先搞起來。正如全國人大常委會委員沈春耀所說,先解決有沒有的問題,再逐步解決保障水平低、標準待遇不公平等問題。

周天勇說,未來隨著居民收入水平提高,我國“制度養老”封頂和起點的標準可以適時調整。與此同時,隨著國家財政收入增加,政府可以提高補助水平和補助比例,逐步縮小城鄉養老保險待遇水平的差距。

背後還有多少難題待解?

當前,因為養老制度還存在一系列難題,如標準較低、保值增值、轉移接續、社保卡聯網,對少數城鄉中青年人可能吸引力不足,如何調動全民參保積極性,是一個新課題。“由於養老金支付具有長期性,在經濟增速較快和物價持續上漲的背景下,迫切需要實現基本養老金保值增值。”鄭秉文表示,有關部門應加緊完善基本養老金市場化投資方案,既保障安全,又提高收益率。

基本養老保險關係轉移接續不暢,一直是個難題,造成農民工等普通勞動者參保積極性不高,甚至出現退保現象。為此,國家專門出台了相關政策措施,但仍需進一步完善。

“基本養老保險關係轉移接續,應把城鎮無業人員和農村居民統籌考慮進去。”鄭秉文表示,目前三項城鄉養老制度之間如何銜接轉換,仍需深入研究,積極穩妥地提出具體辦法。

另一方面,個人賬戶的安全性、社保卡能否聯網等,也是民眾十分關心的問題。

正是因為仍有這樣那樣的難題,國務院在部署這項工作時反覆強調,要堅持民眾自願參保,不搞強迫命令。

為調動全民參保積極性,國務院要求各地運用好財政補貼這個引導槓桿,搞好服務,讓民眾看到實惠,努力擴大覆蓋面。

為切實推進城鎮居民養老保險試點工作,財政部、人社部等已著手制訂相關配套檔案,同時中央財政的試點補助資金已作出安排。各地政府正按中央部署,制定和排出工作進度。

一些發達省份已先行一步。在北京,養老保險正從“制度全覆蓋”向“人群全覆蓋”轉移,真正實現應保盡保……但更多省份仍在努力實現“制度全覆蓋”,預計第一筆針對城鎮60歲以上非從業居民的養老金,2011年國慶節發放到位。

相關評論

在2011年6月20日上午在京召開的全國城鎮居民社會養老保險試點工作部署暨新型農村社會養老保險試點經驗交流會議上,溫家寶總理指出,國務院決定在全國範圍啟動城鎮居民社會養老保險制度試點,並加快新農保試點進度,在本屆政府任期內基本實現制度全覆蓋。

這兩項制度的實施,是實現黨的十七大確立的“老有所養”的戰略目標和十七屆五中全會提出的“優先發展社會養老服務”的要求的具體落實,也是健全我國社會保障體系的重大制度建設。溫總理的堅定表態,則是我黨執政為民理念的又一次生動表現。其背後不僅體現出國家經濟實力的與日俱增,更有為國家繁榮富強謀劃的宏圖大略。

其實,這並不是推進新農保制度的首次提速。2009年,國務院關於開展新型農村社會養老保險試點的指導意見中提出,要在2020年之前基本實現對農村適齡居民的全覆蓋;“十二五”規劃綱要明確,要在“十二五”期間實現新農保制度全覆蓋;今年4月20日,國務院常務會議決定中央財政增加安排123億元用於新農保試點補助,並將2011年新農保覆蓋地區範圍從原計畫的40%提高至60%。溫總理的表態,則意味著我們將在2013年前基本實現全覆蓋目標。

既然已經有了明確的時間表,養老保險制度為何還要一再地提速?

首先,這是黨和政府對“三農”問題一貫重視的體現。我們說,全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會,難點和重點都在“三農”。溫總理曾引用唐代詩人白居易的詩句:“心中為念農桑苦,耳里如聞飢凍聲”,來表達他對“三農”的關切之情。在本屆政府任期內,先是在2006年初廢除了在我國延續了2600年的農業稅,直接給億萬農民帶來了看得見的物質利益,後又通過種糧補貼等方式,對農村堅持“多予、少取、放活”的方針,間接為農民增產增收提供政策傾斜。新農保制度的全覆蓋,將進一步解除農民的後顧之憂,進一步解放農村生產力,實現農業、農村的發展和農民的富裕,實現國家的長治久安和民族的偉大復興。

其次,這是應對我國老齡化社會加速的“非常之舉”。剛剛公布的第六次全國人口普查數據披露:我國60歲以上人口已占總人口的13.26%,65歲以上人口占8.87%,“四二一”家庭越來越多。自1999年我國步入老齡化社會以來,人口老齡化加速,並日益呈現出老年人口基數大、增長快的趨勢。然而,與西方已開發國家相對完善的養老保險制度相比,我們的養老保險制度建設才剛剛起步。面對如此嚴峻的形勢,我們只有不斷地提高工作效率,加速建立覆蓋全社會的養老保險制度。

最後,這是維護社會公平正義的務實之舉。“農業稅廢止的意義,不只在於農民負擔的絕對數量下降了多少,而在於它破除了農民長期承受的不平等待遇。”兩項基本養老保險制度的建立,實現了政府主導下的社會財富蛋糕的再分配,由於其覆蓋對象主要是城鎮未就業人員以及廣大農民,其公平合理的意味更加明顯。從各地調研的結果看,農村居民都非常希望能儘早加入新農保試點,享受真金白銀的實惠。“只要理念有了就沒有辦不到的事。關鍵是先把覆蓋全民的制度建起來,再逐步提高保障水平。”

近年來,黨和政府在社會保障制度建設方面,開展了大量艱苦細緻的工作,其結果是覆蓋面不斷擴大、保障水平不斷提高,不僅解決了一些歷史遺留問題,更創新了許多重大社會保障制度。成績雖然驕人,但也要從中發現新矛盾、新問題。比如,機關事業單位養老保險制度改革尚有諸多難點需要突破、全國統籌的方案有待精心籌劃;城鄉分割格局亟需改變,城鄉之間制度的銜接以及統籌城鄉養老保險制度建設需要加快等。因此,構建統籌城鄉的社會保險制度,實現“老有所養”,不僅是本屆政府的工作重心,還需要幾代人的不斷努力。雖然困難重重,但只要堅持正確的方向,“老有所養,含飴弄孫,兒女承歡膝下”的理想必能實現。