生平概略

冀如錫

冀如錫進士及第後,授刑部福建司主事,歷轉本部山東司員外郎、貴州司郎中,皆明恕平允,不以苛察為能。出為湖廣襄陽知府,值兵後,民流賊起,而白雲山寇負固為民害。一日得諜書通衢,克日攻城,人心危懼。冀如錫激勵將士,嚴備以待,賊不敢犯。會大軍進剿,所需糧草皆立辦,並建議燒豹尾山,毀望京城,諸道悉通,師行無阻,賊遂平。以卓異升河東鹽運使,去之日,百姓攀號百餘里。又升河南布政司參政,分守汝南。甫三月,擢浙江按察使,在任八閱月,清結京控案一百七十餘。內升太常寺卿,轉通政司通政使,擢工部右侍郎,監造世祖山陵,奏罷各省灰車,省費甚巨。轉工部左侍郎。

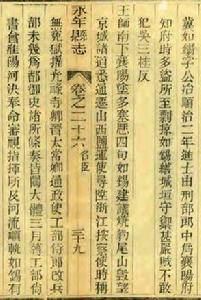

丁內艱,勺水不入口者三日。服闋,補兵部左侍郎,管右侍郎事。擢都察院左都御史,所建言皆切中利弊,有申明內外職任之要疏、嚴有司初任之法疏、請禁砌款粘單疏、請禁奴僕首主疏等,皆報可。升工部尚書,淮、揚患河決,奉使往視,星馳露宿,具形勢條奏,會同侍郎伊桑阿,奏參河臣王光裕無治河才,所治堤工皆不實,乞罷之,別簡賢員立驗勘之。上從之,賜朝衣一件。尋坐事鐫級,解官歸居里中,飲食衣服樸素如寒士,見者不知其為尚書也。康熙二十五年八月卒,康熙二十九年祀鄉賢。

別事存錄

據《清史稿》記載:楊素蘊為御史時,有感於吳三桂在用人選官方面權力過大,曾上奏疏

冀如錫

冀如錫,略言防微杜漸,當慎於幾先,一切威福大權,俱宜稟自朝廷,則君恩臣誼兩盡其善。康熙繼位後,楊素蘊出為川北道。

冀如錫

冀如錫吳三桂見楊素蘊前奏,惡之,具疏辨,並摘“防微杜漸”語,謂意含隱射,語伏危機。楊素蘊因此罷官。後吳三桂果反,尚書郝惟訥、冀如錫、侍郎楊永寧奏請起用楊素蘊,略言:素蘊首劾三桂,雲當防微杜漸。在當日反狀未形,似屬杞憂。由今觀之,則素蘊先見甚明,且為國直陳,奮不自顧,其剛腸正氣,實有大過人者!亟宜優錄。聖上乃命楊素蘊於湖廣軍前以原品用。

據《中國通史》記載:康熙親政後以三藩、河務、漕運為三大事。時黃淮泛濫,不僅關乎地方民生,甚至影響運河漕運。為此,康熙派工部尚書冀如錫親自勘察河工。冀如錫回來報告,不僅河道年久失修,而且治河人才不得力,現任河督王光裕計畫的幾項工程,大部分以錢糧不足未動工,建議撤其職,另派能者治河。清廷九卿會議曾討論過冀如錫等提出的治河任務。後來,康熙任命靳輔作為新的河道總督。

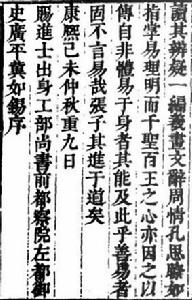

冀如錫好易學,嘗對子侄說:吾終身學易,雖於道之大原未能的確理會,而天時人命、吉凶消長,殊覺意味無窮。據《四庫全書總目提要》記載,張聞達曾著《易經辯疑》一書,書前有康熙十八年冀如錫所作之《序》,稱其得力於王陽明良知之學。

冀如錫與申涵光同為永年人,申涵光曾作《寄冀襄陽公冶》詩三首,其一為:烽煙南北總消魂,聞道襄陽近鹿門。我欲乘舟渡江漢,即今高士幾人存。其三曰:河朔音書隔楚煙,十年無淚拜啼鵑。仲宣樓上休南望,細雨蒼梧亦可憐。