簡介

六龍橋建於明代,位於淄博市淄川區西關,是淄博市第三批市級重點文物保護單位。

歷史

淄川境內溝壑縱橫,河川交織,因此建有很多橋樑。在眾多的橋樑中,六龍橋最為引人矚目。康熙年間淄川知縣趙錫仁倡議重修六龍橋,蒲松齡撰寫了《募建西關橋序》,至今這座橋還橫亘在孝婦河上,繼續發揮著作用。

《淄川縣誌·橋樑》記載:“六龍橋,縣治西門外孝婦河上。萬曆中知縣王時和建。是歲秋,舉者六人,因賓興橋上,遂名焉。有孫之獬記。順治五年大水壞之。康熙十六年重修將成,戊午大水又圮。”《淄川縣誌·續橋樑》記載“橋樑之急,無逾於六龍。而籠、般二水,狂濤拍天,難以固礎,旋修旋圮,行李病焉。歲庚辰,趙公錫仁曾為重修,至雍正八年大水復圮。”

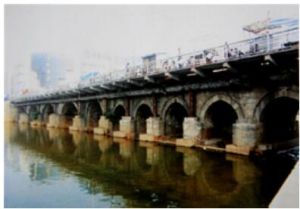

六龍橋,俗稱西關橋,位於淄川城西關大街東首,橫跨孝婦河(即籠水)。據資料介紹,六龍橋前身名孝感橋,其始建於何年無從考證。明萬曆四十三年(1615),淄川知縣王時和重建石橋。建成後的石橋“長虹駕水,雕闌如畫,屹屹乎巨觀矣”。當年,淄川高中6名舉人,知縣王時和在橋上設宴款待他們,故稱“六龍橋”。明天啟四年(1624),淄川人官員張至發、韓浚,力勸鄉人捐資續建,歷時3年竣工,史書載“王公任始,張公成終”。六龍橋長十三丈九尺七寸,寬二丈四尺有餘,高出水面三丈,水下二丈六尺,有十五個橋洞,橋面兩側建有石欄桿,橋兩頭樹木坊,額上書“六龍橋。”清康熙三十九年(1700),趙錫仁任淄川知縣。他捐出自己的俸祿,主持修建並將橋面改為石板。這次重修是在被洪水沖毀兩次,並經過一次復修後進行的,也是工程量最大的一次。

新中國建立後,人民政府非常重視六龍橋的交通作用,為適應交通量逐年提高的需要,於1956年、1981年對其整修擴建。2005年10月至2006年4月,淄川區政府投資150萬元對六龍橋進行大規模維修加固。重修後的六龍橋,橋長87.84米,寬7.06米,高7米。共有13孔,7大6小。在橋身南北兩側六個大孔拱項上部,均雕刻龍頭,非常生動。這次重修,增加了龍的裝飾,雕欄畫桿,使古橋煥然一新,造型別具一格,既具有現代建築特點,又不失古橋風貌。

近年來,隨著公路建設的發展,六龍橋的“喉道”作用逐步減弱,現為西關通行的主要橋樑,人們習慣的稱為“西關大橋”。六龍橋在淄川歷史上發揮了重要作用,在淄川交通史上占有重要地位,是般陽古城的重要標誌,它見證了淄川400年的歷史,飽經風雨,屢遭水患,至今巋然屹立,成為淄川城區一大勝景,繼續為淄川現代化建設發揮著重要作用。

蒲松齡與六龍橋

趙錫仁,江蘇省江陰人,康熙三十三年(1694)中進士。康熙三十九年任淄川知縣,在任3年,因病去世。他“厚重純粹,有儒者氣象”。康熙三十九年是會試年,趙錫仁將全縣的舉人集中到縣衙,親自為他們講解八股文的寫作技巧,督促大家練習寫作,並認真修改,提出要求。一時間,全縣文風“翕然丕變”。趙錫仁看到城外的六龍橋屢修屢塌,便親自到現場進行勘察,提出修橋方案。修橋需要大量資金,趙知縣就帶頭捐出自己的俸祿,同時動員全縣鄉紳捐資建橋。估計趙知縣到淄川西鋪畢家募集資金時,見到了蒲松齡,見其文筆很好,就請求蒲松齡寫一篇募捐文稿,號召社會各方大力贊助。

蒲松齡寫的募捐文稿是《募建西關橋序》,全文如下:

竊聞王刺史自咎失政,至償租車,蘇長公義助成橋,因留犀帶;是皆萬世永賴,仁浹河渠,豈止一乘長勞,頌騰溱洧!入聞弦之境,無病涉之民,故聆單父之鳴琴,可識編氓之樂,聽萍鄉之更鼓,即知大令之賢,蓋見義必為,唯仁能勇,王政之平,有由然矣。吾邑孝、般兩水,合繞西城,春流清淺,則尚浴鷗鳧,秋潦懷襄,則不辨牛馬,櫻溟無際,或衍入租之期,澎湃不窮,竟絕趁墟之路;兩行聚蟻,交望徘徊,一簇行人,坐對愁悶,為患已久,如何如何!昔明季邑侯王公念藎建六龍橋,民物阜成,人文蔚起;可惜暫通行旅,旋就摧崩,朝朝問渡褰裳,恨棲枳無鳳鸞之繼,歲歲迎霜架木,姑銜枝為燕雀之謀。迨康熙間,鄉民黃金貴,不揣微力,欲倡宏工,直將極蚊寶之力,往負高山,憑精衛之誠,欲填滄海;究之志願不遂,溝瀆自經。高少宰、唐太史,有感於此,於是協力捐修,刻期率作。當是時也:村郊婦子,翹注落成,行李往來,欣期永濟。何意捋荼三載,已成虧簣之功,驅石千金,復壞建瓴之水。類東淄之桃梗,激水漂流;如南誥之化橋,回頭幻滅。群心失望,載道同悲!敗易成難,遂已墮於再造;費煩任巨,更無異於重興。竊喜孝水有靈,復迎仙舄;般流無恙,更迓神君。我賢侯趙公,名士栽花,才人制錦:催科平反,鹹存杜母之慈;檗節冰操,不受姑滅之潤。仇蒲亭之作宰,留意民生;楊道州之居官,勞心撫字。沙堤飛蓋,輒憫厲揭之難;鈴閣持籌,不惜庀鳩之瘁。經綸在抱,出緯地之奇才;星斗羅胸,創平橋之新制。甫得側隱之動,深仁遂浹於心;才流齒頰之芳,歡聲已遍於野。某聞風手額,承旨傾心。久諭冗塵,忽覺有經營之快;老眼豐草,猶樂分斂丐之憂。雖摶沙之力難施,而順風之呼易集。想群睹一水之盈盈,遙愁天塹;應不惜兩娑之戔戔,共買康莊。從此復道橫空,束煙波之秀氣;夕陽射影,增埤堄之光輝。連亘虹霓,直通近郭;繽紛蹄趾,並滿香塵。棠樹於以永懷,磐石因而孔固。渠成近水,猶以右史為名;柳滿長堤,還以東坡在念。百年來民欣樂利,復效滄洲之歌;千世下人享平城,仍感桐鄉之愛。佇見祥生叢桂,瑞映雙鸂;願體佚使之心,共效子來之義。

文章首先回顧了建橋的艱難歷程。明嘉靖三十八年,知縣王時和修復的六龍橋被大水衝垮。這次動工前,淄川百姓黃金貴倡議修橋,終因力量微薄,未能如願。高珩、唐夢賚發起重修,工程延續了三年,將要建成時,也被洪水衝垮。文章接著讚頌賢能的趙知縣“留意民生”,“ 勞心撫字”,他不辭辛苦,以奇異的才能,籌劃建設新橋,深得民心,百姓歡聲遍野。蒲松齡對此也是額手稱慶,傾心擁護。文章最後倡議大家踴躍捐資,使大橋如期建成,“連亘虹霓,直通近郭;繽紛蹄趾,並滿香塵。”