事件簡介

八千麻袋事件

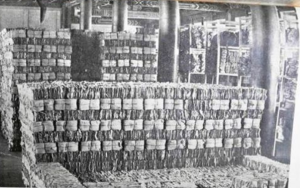

八千麻袋事件1921年前後,北洋政府財政艱窘,政府各部門自籌款維持。已有幾年支不出薪水的教育部就把所存的清代大內檔案作為廢紙,以銀洋4000元拍賣給了西單同懋增紙店,用這些錢來維持教育部運營。這些檔案重約15萬斤,裝滿八千麻袋。 紙店搜揀了一部分檔案出售,大部分漬水後用蘆席綑紮,準備運到唐山、定興去作“還魂紙”。

清朝遺老羅振玉得知這一訊息,以12000大洋購回這些檔案,並對其中部分檔案進行整理,但已損失兩萬斤約數十萬件。1924年,因財力不支,羅氏將檔案以16000大洋轉賣給前清駐日公使李盛鐸,1929年李盛鐸又將這部分檔案以18000大洋轉賣給中央研究院歷史語言研究所,始得歸公。 這就是檔案史上有名的“八千麻袋”事件。

前因後果

所謂“大內檔案”,是指存放在紫禁城內閣大庫的檔案。清代內閣,在雍、乾之前,為國家庶政中樞,雍、乾之後,雖軍政大權旁落軍機處,但仍為清帝承宣諭旨、進呈題奏、舉行典禮及收藏檔案文書的重要機關。其所屬內閣大庫是明孝宗時修建的,清朝繼續延用。庫內的檔案材料十分龐雜,有詔令、奏章、朱諭、外國表章、歷科殿試卷子以及其他檔案,還有清初由盛京移來的舊檔、部分明末檔案,是研究明清歷史的珍貴資料。清時就被人們視為秘藏之物,甚至“九卿、翰林有終生不得窺其一字者”。王國維說:“三百年來,除舍人、省吏循例編目外,學士大夫,罕有窺其美富者。”

1898年(光緒二十四年),大庫由於年久失修,滲漏嚴重,內務府決定修繕。議工期間,值八國聯軍入侵,事遂停頓,一拖十年。1909年(宣統元年),有一個庫房塌了一個角,其他庫房也很危險,必須馬上修繕,庫內幾百萬件檔案被搬了出來。一部分年代近一點的檔案移至文華殿,另一部分被認為年代久遠,沒什麼大用處的,準備焚毀。

這事被著名考古學家羅振玉知道了,羅當時為清朝學部參事。一天,他赴內閣辦事,見庫垣中檔案文籍如山。順手取來一束,打開一看,是關於督漕的奏摺,又打開一份,是一份征金川的奏摺,都是頗有價值的。他趕緊請張之洞奏準罷毀。張當時是大學士、軍機大臣,兼管學部,他就委派羅振玉處理這批檔案。羅將其中一部分主要是歷科殿試卷收藏於學部後樓,其他檔案裝成了八千麻袋,移到清王朝所稱太學的國子監敬一亭里。

辛亥革命爆發後。北洋軍閥政府在1912年打算建立歷史博物館,就在國子監成立了籌備處,內閣檔案是它的基本藏品。後來,博物館籌備處遷到故宮午門樓,檔案也隨之移至午門外朝房裡,並有一部分堆在端門的門洞裡。

這些麻袋仿佛常常減少,工役們不是國學家,所以他們將裡面的寶貝倒在地上,單拿麻袋去賣錢。當時任歷史博物館籌備處主任的胡玉縉,曾經是京師大學堂的教授,他深怕這些麻袋缺多了,更怕著火,所以忙到教育部請示如何處理這批檔案。

教育部專管這類事情的是社會教育司,司長叫夏曾佑,是位歷史學家,熟於“中國歷史”。他知道,中國的一切事,是萬不可“辦”的,即如檔案罷,任其自然,爛掉、霉掉、蛀掉、偷掉,甚至於燒掉,倒是天下太平;倘一“辦”,那就輿論沸騰,不可開交了。結果是辦事的人成為眾矢之的,謠言和讒謗,百口也分不清。所以他主張這個東西萬萬動不得。就這樣,在“辦”與“不辦”之間,拖拖拉拉,“麻袋們”安穩地躺了好幾年。

1918年,傅增湘當上了教育總長,開始整理這批麻袋。魯迅說,當時之所以要著手清理是因為有人“以為麻袋裡定有好的宋版書——海內孤本”。麻袋中也確有宋版書,傅增湘是有名的藏書家,他在《藏園群書題記》中有這樣的記述:“余於戊午(一九一八)長教部時,發敬一亭所庋內閣紅本麻袋,揀出宋殘本數冊,命儲之歷史博物館中。其散落於廠市者,李椒微收到數冊,余亦收得二冊。”宋版書當時的價格已是一頁一兩黃金了。

奉這位傅總長的指派,時任教育部僉事的魯迅和另外一人,搬了二十麻袋到教育部。回來後,他們倆就奉命在其中尋寶。隨後又搬了若干袋。搜揀過程中,教育部官員們經常在故紙堆中來往,有時將桌上揀出的東西拿走,送還時,往往比先前少一點。有的則邊檢查邊塞到洋褲袋裡。以後又清理了幾次,反正不少人來“順手牽羊”。一些工役們也手持長棍,攪著,拾取些黃綾表簽之類的東西。

“麻袋們”的厄運並沒有結束,接著就開始一次次被倒賣。1921年前後,北洋政府財政艱窘,政府各部門自籌款維持。已有幾年支不出薪水的教育部就把這批麻袋作為廢紙,稱了稱,大約15萬斤,以銀洋4000元拍賣給了西單同懋增紙店。紙店搜揀了一部分檔案出售,大部分準備運到唐山、定興去作“還魂紙”。

深知這批檔案價值的羅振玉當時在外地,有事來京,見市肆上有高麗國王貢物表,識為內庫檔案之物。他打聽到這批檔案的下落,以兩倍的價錢,把這批檔案買了下來,並準備了書庫儲存它們。羅振玉從中淘出一些珍貴秘稿史冊,擇其珍件彙刊成《大庫史料目錄》六編,《清太祖實錄稿》三種。 此時的北洋政府財政狀況比前幾年稍好一些了,看到檔案中頗有油水,又欲從羅手中購回這批檔案。清史館也想要,海外也在窺伺。羅振玉均不允,1924年,羅將它倒賣給了上文中提到的李椒微,即前駐日公使、曾任民初新參議院議長、又是大藏收家的李盛鐸。價格是1.6萬元,分量約12萬斤。

李盛鐸又在裡面淘了一次,撈出了不少珍奇東西,並將其中6萬件給了溥儀。但他也沒有力量把所有麻袋都檢視一遍。1928年李盛鐸又以1.8萬元轉賣給了中央研究院歷史語言研究所。此時的檔案約10萬斤,搬來倒去,十分雜亂,完整的約五分之一。歷史語言研究所又從中選擇、編輯出版了《史料叢刊》和40冊明清史料。抗戰前夕,該所將部分檔案攜至南京,幾經周折,又遷到台灣。剩下的大約5萬斤,約1700麻袋,為中國第一歷史檔案館財產,仍存放在午門樓上。這1700個麻袋一直躺到新中國成立。這批“吃之不得、棄之可惜”的“寶貝”也讓新中國有關部門和專家無奈了好幾年。直到1958年,國家檔案局成立3年多了,認為不能再讓麻袋們睡大覺了。由於事關重大,國家檔案局於當年3月份給國務院寫了報告。幾天以後,國務院副總理兼秘書長習仲勛批示,同意清理。

大規模的清理分兩次進行,第一次清理從3月12日開始。承擔清理任務的是檔案局的全體共青團員,他們提出利用業餘時間,奮戰百日完成任務。為了保存資料,記錄在案,清理過程拍成了電影。

清理工作十分艱苦。這批麻袋堆在午門樓上快30年了,積滿了灰塵。“呼啦”打開一袋,灰塵撲面,連呼吸都困難。不少檔案已霉爛成團,發出一股股腐臭的味道,而且還摻雜著破布爛草、煙盒、席片,這都是當年一塊兒掃進麻袋的。當然也發現了不少有價值的東西,如明崇禎年間的科抄、行稿,清太祖努爾哈赤實錄的修改稿殘檔。這次清理得到了齊燕銘、吳晗、王冶秋、呂振羽、翦伯贊等專家學者的肯定。為了避免造成損失,專家們建議再複查一次。

第二次清理用了三個多月,參加的人員更多,有國家檔案局的幹部,全國檔案學習班的學員,北京藝術學院的學生,還有北京市22中、23中、31中、43中的高中學生。

這次清理更加細緻,對那些零片、碎片、殘件都沒有放過。最後,把清除的殘件進行了分類,裝成三百多袋(完整的不到十袋),其中以吳三桂的題稿和鄭成功抗清的敕諭最有價值,其餘的有1300多麻袋都為廢品。 1958年9月25日,國家檔案局給國務院寫了清查報告,並提出具體的處理建議,擬將三百餘袋有價值的進行整理,大部分廢品予以銷毀。國務院領導同志當天即作了指示:“同意照辦。原銷毀的1358袋中,如果學校、研究機關有願意拿走一部分作為標本的可以贈送。”

至此,這經歷了半個世紀的“八千麻袋大內檔案事件”終於完結了。這批整理成卷的檔案,存放在中國第一歷史檔案館裡。

其它關聯

羅振玉與大內檔案的淵源

1909年(宣統元年),為整修內閣大庫,朝廷決定將所存大批檔案移出庫外等待焚毀。時任學部尚書的張之洞受命籌建京師圖書館,受張之委派,學部參事羅振玉赴大庫檢取有關書籍。由於羅氏擅長研究金石,多年致力於收集甲骨檔案和研究甲骨文字,頗有學術造詣,所以當他發現內閣大庫檔案中有不少頗具歷史價值,動了“惻隱”之心,不忍檔案遭焚毀之命運,於是隨即呈請張之洞上奏朝廷罷焚,並建議改由學部代為保管。

1921年,教育部、歷史博物館以經濟拮据、經費緊張為由,將存放於故宮端門門洞內的大部分檔案(約15萬斤),裝了八千麻袋,視為廢紙,以4000銀元的出售價賣給北京西單同懋增紙店,以作重新造紙的原料。翌年2月,羅振玉獲悉紙店出售部分檔案,甚感驚訝與痛心。當他作了一番調查,了解事情經過後,隨即以三倍於原出售價4000銀元的12000銀元買回這批檔案。他專門雇用十多人對這些檔案進行整理,從中發現滿、蒙文的遼、金、元事例的秘稿史冊,內容涉及“邊務戰事”的明代題本稿,清初開國要略,清代皇帝的朱諭批折,以及同朝鮮、琉球、安南等的題表檔案等,頗有歷史價值。

八千麻袋事件的發生,頓時在社會上引起軒然大波,輿論鼎沸,北洋政府一度成了千夫所指、眾矢之的。據說,當時他們亦曾想從羅振玉處再購回這批檔案,但遭羅氏嚴詞拒絕。然而,1924年,羅振玉卻又如法炮製,將大部分檔案以16000銀元的出售價,轉賣於另一清朝遺老李盛鐸。

因緣際會,羅振玉兩次搶救大內檔案,不管其目的如何,這保護檔案本身這一點來說,是有功的。

未必會有蜀刻和宋版,因為這正是大家所注意搜尋的。現在好東西的層出不窮者,一,是因為闊人先前陸續偷去的東西,本不一九二七,一二,二四。

〔1〕本篇最初發表於一九二八年一月二十八日《語絲》周刊第四卷第七期。

〔2〕“大內檔案” 指清朝存放於內閣大庫內的詔令、奏章、朱諭、則例、外國的表章、歷科殿試的卷子以及其他檔案。內容龐雜,是有關清朝歷史的原始資料。

〔3〕羅振玉 參看本卷第389頁注〔7〕。辛亥革命以後,他曾在文章中咒罵武昌起義為“盜起湖北”,又自稱“不忍見國門”;但他後來寓居天津,仍往來京津,常到故宮“朝見”廢帝溥儀,並與一般遺老和日本帝國主義分子進行復辟的陰謀活動。一九二二年春,歷史博物館將大內檔案殘餘賣給北京同懋增紙店,售價四千元;其後又由羅振玉以一萬二千元買得。一九二七年九月,羅振玉又將它賣給日本人松崎。

〔4〕金梁 字息侯,駐防杭州的漢軍旗人。清光緒進士,曾任京師大學堂提調、奉天新民府知府。民國後是堅持復辟的頑固分子。這裡是指他在《東方雜誌》第二十卷第四號(一九二三年二月二十五日)發表的《內閣大庫檔案訪求記》一文。《東方雜誌》,綜合性刊物,商務印書館出版,一九○四年三月在上海創刊,一九四八年十二月停刊,共出四十四卷。

〔5〕王國維(1877—1927) 字靜安,號觀堂,浙江海寧人,近代學者。著有《宋元戲曲史》、《觀堂集林》、《人間詞話》等。他一生和羅振玉的關係密切,在羅的影響下,受清廢帝溥儀的徵召,任所謂清宮“南書房行走”;後於一九二七年六月在北京頤和園昆明湖投水自殺。

〔6〕蔣彝潛 事跡不詳。他的《論檔案的售出》一文,載一九二七年十一月一日《北新》半月刊第二卷第一號。

〔7〕Sandwich 英語:夾肉麵包片。音譯三明治。

〔8〕Sentimental 英語:感傷的。按蔣彝潛的文章中充滿“追悼”、“痛哭”、“去了!東渡!——一部清朝全史!”等語句。

〔9〕“國朝” 封建時代臣民稱本朝為“國朝”,這裡是指清朝。

辛亥革命以後,羅振玉在文章中仍稱清朝為“國朝”。

〔10〕胡玉縉(1859—1940) 字綏之,江蘇吳縣人。清末曾任學部員外郎、京師大學堂文科教授。著有《許廎學林》等書。

〔11〕南菁書院 在江蘇江陰縣城內,清光緒十年(1884)江蘇學政黃體芳創立,以經史詞章教授學生,主講者有黃以周、繆荃孫等人。曾刻有《南菁書院叢書》、《南菁講舍文集》等。

〔12〕夏曾佑(1865—1924) 字穗卿,浙江杭縣(今餘杭)人。

光緒進士。他在清末與譚嗣同、梁啓超等提倡新學,參加維新運動。一九一二年五月至一九一五年七月任北洋政府教育部社會教育司司長。

他所著的《中國歷史教科書》,從上古起到隋代止,共二卷,商務印書館出版。後改名為《中國古代史》,列為該館編印的《大學叢書》之一。

〔13〕F先生 指傅增湘(1872—1949),字沅叔,四川江安人,藏書家。一九一七年十二月至一九一九年五月任北洋政府教育總長。

著有《藏園群書題記》等書。

〔14〕G主事 不詳。

〔15〕殿試 又叫廷試,皇帝主持的考試。殿試分三甲錄取,第一甲賜進士及第,錄取三名(狀元、榜眼、探花),第二甲賜進士出身,第三甲賜同進士出身。

〔16〕實錄 封建王朝中某一皇帝統治時期的編年大事記,由當時的史臣奉旨編寫。因材料較豐富,常為後來修史的人所採用。

〔17〕Y次長 指袁希濤(1866—1930),字觀瀾,江蘇寶山人。

曾任江蘇省教育會會長,一九一五年到一九一九年間先後兩次任北洋政府教育部次長等職。

〔18〕C參事 指蔣維喬,學竹莊,江蘇武進人。一九一二年至一九一七年間先後三次任北洋政府教育部參事。

〔19〕“念茲在茲” 語見《尚書·大禹謨》。念念不忘的意思。

〔20〕YT 指彥德,字明允,滿洲正黃旗人,曾任清政府學部總務司郎中、京師學務局長。他在這“大內檔案”中得到蜀石經《穀梁傳》九四○余字。(羅振玉亦得《穀梁傳》七十餘字,後來兩人都賣給廬江劉體乾;劉於一九二六年曾影印《孟蜀石經》八冊。)

〔21〕《司馬法》 古代兵書名,共三卷,舊題齊司馬穰苴撰,但實為戰國時齊威王諸臣輯古代司馬(掌管軍政、軍賦的官)兵法而成;其中曾附及田穰苴用兵的方法,所以稱為《司馬穰苴兵法》,後來《隋書·經籍志》等就以為是他所撰。

〔22〕蜀石經 五代時後蜀皇帝孟昶命宰相毋昭裔楷書《易》、《詩》、《書》、三《禮》、三《傳》、《論》、《孟》等十一經,刻石列於成都學宮。

這種石刻經文的拓本,後世稱為蜀石經。因為它是歷代石經中唯一附有注文的一種,錯字也比較少,所以為後來研究經學的人所重視。