區別

全資子公司是指只有一個法人股東的公司。

內部公司制

內部公司制全資子公司是在中國存在的一種特殊情況,是中國在改革開放當中出現的一種特殊情況。全資子公司作為一個獨資的子公司,實際上是“一人公司”,並不具備公司法人的全部條件,因而也是不規範的。在2006年1月1日《公司法》修訂前,只有國有獨資公司可以設立全資子公司。2006年1月1日《公司法》修訂後,容許設立一個自然人股東或者一個法人股東的有限責任公司,即一人有限責任公司。B公司只有A公司一個股東,即A公司擁有B公司100%的股權,則B公司是A公司的全資子公司。對於全資子公司,《公司法》有特別規定:

1、註冊資本最低限額為人民幣十萬元。股東應當一次足額繳納公司章程規定的出資額。

2、不能投資設立新的全資子公司。

3、公司登記中註明自然人獨資或者法人獨資,並在公司營業執照中載明。

4、應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告,並經會計師事務所審計。

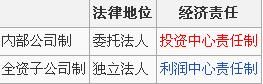

5、股東不能證明公司財產獨立於股東自己的財產的,應當對公司債務承擔連帶責任。全資子公司制正好與內部公司制的區別: 內部公司制正好與全資子公司制相反:全資子公司的法律地位,是獨立的法人,但卻只有事業部制的許可權。全資子公司的考核方式是利潤中心責任制,所以全資子公司制實際上是一種事業部制。

子公司在控股合併方式下,其50%以上有投票表決權的股份或資本被別一企業所擁有的企業。由於其50%以上有投票表決權的股份或資本被其他企業(即母公司)持有,子公司的附屬公司。我國《合併會計報表暫行規定》中規定,子公司指被另一公司擁有控制權的被投資企業,包括由母公司直接或間接控制其過半數能上能下權益性資本的被投資企業和通過其他方式控制的被投資企業。

子公司在法律上與母公司是相互獨立的,但在經濟上又與母公司存在著被控制與控制的關係,在經濟上融為一體,構成了企業集團,其財務狀況和經營成果要納入母公司編制的合併會計報表之中,但仍需對外編制個別會計報表。

管理

1.公司治理與內部控制都統一於實現企業的目標。如前所述,內部控制的主要目標是減少虛假會計信息,保護資產

內部公司制

內部公司制2.良好的內部控制是完善公司治理的重要保證。有效的內部控制可以規範會計行為,保證會計資料真實、完整;堵塞漏洞、消除隱患,防止並及時發現、糾正錯誤及舞弊行為,保護單位資產的安全、完整;確保國家有關法律、法規和單位內部規章、制度的貫徹執行。會計信息系統是實現公司治理的重要手段。董事、經理的選擇和考核都建立在會計信息的基礎上。無論是大股東還是主要依賴於用腳投票的中小股東,會計信息都是實現其對經營者有效控制的工具。健全的內部控制也有利於保護投資者和其他利益相關者的利益。

另一方面,健全的公司治理又是內部控制有效運行的保證。內部控制處於公司治理設定的大環境之下,公司治理是內部控制的制度環境。內部控制能否有效運行,與公司治理是否完善有很大關係。內部公司治理也可以講是內部控制的一個方面。只有在完善的公司治理環境中,一個良好的內部控制系統才能真正發揮它的作用,提高企業的經營效率與效果,並加強信息披露的真實性;反之,若沒有科學有效的公司治理結構,無論設計如何有效的內部控制制度也會流於形式而難以收到既定效果。

3.內部控制與公司治理都遵循相互牽制、制衡的原則。內部牽制既是內部控制的一個基本的原則,也是內部控制的一個基本內容,事實上,早期的內部控制概念就指的是內部牽制。完善公司治理的目標就是建立董事會、監事會、經理等利益相關者之間的相互牽制、制衡關係。因此,法人治理也可以看作是廣義的內部控制機制。王蕾(2001)將內部控制分為兩個層次:第一個層次是從管理者角度出發,對生產經營過程實施控制;第二個層次是從所有者角度出發,對包括管理者在內實施監控的控制體系。

4.內部控制。從內部控制的方法來看,現代內部控制的方法主要包括組織結構控制、授權批准控制、會計系統控制、預算控制、資產保護控制、人員素質控制、風險控制、內部報告控制、電子信息系統控制、內部審計控制等。公司治理中一些內容也屬於內部控制。例如,組織規劃控制實際上就包括兩個層面:一是公司內部治理結構即股東大會、董事會、監事會、經理等之間的組織規劃,二是經理領導的內部管理機構、崗位和人員之間的組織規劃。前一個層次實際上就是公司治理問題。因此,內部控制與公司治理有一些重合的地方。

由上面分析可見,內部控制與公司治理之間既存在差異,又相互影響、相互促進。建立健全公司治理,保護投資者尤其是中小股東利益是當前資本市場發展的重大問題,而加強內部控制制度建設,保障內部控制制度的運行,是企業效率低下、會計信息失真的重要原因。因此,應當將這兩個問題統一起來加以考慮。一方面,加強和完善企業內部控制,應從完善公司治理出發完善企業內部控制環境,防止少數人操縱公司經營和財務報告系統。應增強董事會的獨立性,提高外部獨立董事的比重,最大限度地維護所有股東的權益,降低代理成本。同時在董事會下設立主要由外部董事組成的審計委員會,對內部控制、會計信息質量、註冊會計師聘任等進行評估和監督。另一方面,在完善公司治理的同時,管理當局應當建立健全內部控制,以提高經營效率防止舞弊行為。尤其應當加強權責分派和授權控制、內部報告、內部審計和預算控制制度,以促進公司治理的實現。

套用

國營企業(工廠)——改革開放前夕,公司制尚未形成,國營企業都以工廠的形式出現,是所有權和經營權的混

內部公司制

內部公司制國有企業(工廠)——國營和國有,雖然是一個字的變化,體現了政府在推動市場經濟過程中,積極探索所有權和經營權分離,並以企業為市場主體,進入自主經營、自我積累、自負盈虧、自我發展的新階段,利稅總額,稅前還貸成為政府和企業共同關注的重要目標。

1978年改革開放以來,我國經濟體制發生了巨大的變化,從計畫經濟逐步轉向市場經濟,1984年10月黨的十二屆三中全會通過了《關於經濟體制改革的決定》的檔案,明確了建立多種形式的經濟責任制,多種經營方式共同發展等改革的方針,1992年初,鄧小平同志南巡講話和隨後召開的黨的“十四大”,標誌著中國改革開放進入了一個新的發展階段。1993年11月,黨的十四屆三中全會作出了《關於建立社會主義市場經濟體制若干問題的決定》,提出了建立社會主義市場經濟的基本框架,堅持公有制為主、多種經濟成分共同發展的方針,建立現代企業制度,建立開放的市場體系。

國有控股和企業改制、股份上市並舉,統一了人們對股份制的認識,股份制出現了第一個高潮,1992年春,鄧小平同志視察南方,發表了企業改革里程碑式的重要談話,對股份制這個問題作了明確的指示:“證券、股票這些東西究竟好不好,有沒有危險,是不是資本主義獨有的東西,社會主義能不能用?允許看,但要堅決試。”鄧小平同志的談話,再一次統一了人們對股份制的認識,極大地解放了人們的思想,促進股份制和證券市場的試點進入了新高潮。90年代初開始,經過計畫經濟逐步轉型為市場經濟後,原來經營、管理基礎比較好,市場開拓意識比較強,各行各業(主要集中在製造業)排頭兵,如當時上海紡織工業局(當時局系統還尚未改制)系統下的上海二紡機、上海嘉豐、上海聯合、中紡機、聯華合纖、申達股份、上海三毛、上海龍頭(十七棉)股份、民豐印染陸續通過向社會公開發行股份,募集發展資金,轉換經營機制,公司股票上市,其中上海二紡機、中紡機和上海三毛還向境外特定投資人發行了人民幣特種股(B股),上海二紡機還以存托憑證(ADR)的形式在美國上市,企業的資本從未如此開放、企業真正成為了市場的主體,企業要獲得持續增長、良性發展,直接再融資、股東價值最大化、能夠給股東多少分紅、公司市值提高多少,成為企業投資者、經營者共同關心的核心問題,從此企業的核心價值觀發生了革命性的變化!