學校概況

學校現有全日制中專生2882人、全日制高職生426人、函授中專生831人、函授大專生443人,是全區發電運行培訓基地、全區電氣運行培訓基地、全區綜合自動化變電站人員培訓基地、全區10千伏和35千伏線路帶電作業培訓基地、全區電力行銷培訓基地、全國青少年計算機等級培訓基地、全國青少年外語培訓站,是內蒙古自治區唯一的一所電力類職業技術學校。

建校48年來,學校從嚴治校、嚴把教學質量關,把提高教學質量作為學校工作永恆的主題,以“為學生負責,為家長著想,為社會服務”為出發點,以培養學生“學會做人、學會技能、學會合作、學會創業”為目的,為區內外的電力系統和各大、中型企業培養了數萬名本科、大專、中專等層次的複合型人才,現在很多人已成為企、事業單位的技術、管理、行政領導和全國勞模、技術能手、發明專家等。

近年,學校根據市場經濟需要,積極進行辦學模式和教學改革,逐步形成了以普通中專為主,兼有本科、大專、中專等不同層次,職前職後教育並舉,學歷教育與長短期培訓兼行,全日制與函授相結合,高等教育自學考試助學、崗位技能培訓、職業資格培訓和職業資格鑑定等多層次、多形式、多渠道的職業教育體系,成功地探索出一條可持續發展的辦學之路。

目前,學校正以鄧小平理論和胡錦濤同志提出的“樹立科學發展觀,構建和諧社會和節約型社會”的思想為指導,把適應社會需求,全心全意為企業服務和培養道德品質高尚、業務技能精良的中高級技能型人才作為辦學宗旨,走崗位培訓與學歷教育兩條腿走路、多層次辦學的發展之路,為把內蒙古電力學校(內蒙古電力培訓中心)建設成為覆蓋電力公司生產、經營、管理等主要專業工種,理論與技能並重,後勤服務設施完備,培訓設施齊全,教學手段先進,管理水平一流的電力職業培訓和教育基地,爭取早日跨入高等職業院校和全國電網文明單位的行列而奮鬥。

辦學特色

辦學宗旨及奮鬥目標

以鄧小平理論和胡錦濤同志提出的“樹立科學發展觀,構建和諧社會和節約型社會”的思想為指導,把適應社會需求,全心全意為企業服務和培養道德品質高尚、業務技能精良的中高級技能型人才作為辦學宗旨,走崗位培訓與學歷教育兩條腿走路、多層次辦學的發展之路,把內蒙古電力學校(內蒙古電力培訓中心)建設成為覆蓋電力公司生產、經營、管理等主要專業工種,理論與技能並重,後勤服務設施完備,培訓設施齊全,教學手段先進,管理水平一流的電力職業培訓和教育基地,爭取跨入高等職業院校和全國電網文明單位的行列。

建校48年來,學校把適應社會需求,全心全意為企業服務和培養道德品質高尚、業務技能精良的中高級技能型人才作為辦學宗旨,從嚴治校、嚴把教學質量關,把提高教學質量作為學校工作永恆的主題,以“為學生負責,為家長著想,為社會服務”為出發點,以培養學生“學會做人、學會技能、學會合作、學會創業”為目的,為區內外的電力系統和各大、中型企業培養了數萬名本科、大專、中專等層次的複合型人才,其中很多人已成為技術、管理、行政領導和全國勞模、技術能手、發明專家等。

內蒙古電力學校

內蒙古電力學校近年,學校根據市場經濟需要,積極進行辦學模式和教學改革,2003年,學校開創的“訂單式培養”辦學模式,讓學生一畢業即進入企業,實現了校企合作的“零距離”,進一步拓寬了就業渠道,滿足了企業和自治區經濟發展的需要,受到國家教委組織的國家級重點學校評估組的充分肯定,在區內外引起了極大反響。2005年,為滿足內蒙古電力事業發展對高素質、高技能人才的需求,內蒙古電力學校向內蒙古自學考試中心申請,並被批准建立了“電力系統及其自動化、電廠熱能動力工程”兩個專業的自學考試專科學歷助學點,使中專學生在校期間可讀自考大專。這也是自治區第一個電力類專業自考助學點。

目前,學校逐步形成了以普通中專為主,兼有本科、大專、中專等不同層次,職前職後教育並舉,學歷教育與長短期培訓兼行,全日制與函授相結合,高等教育自學考試助學、崗位技能培訓、職業資格培訓、職業資格鑑定等多層次、多形式、多渠道的職業教育體系,成功地探索出一條可持續發展的辦學之路。

歷史沿革

創建時期

內蒙古電力學校

內蒙古電力學校(1958年-1962年) 1958年7月,面對內蒙古電力工業高速發展對大批電力建設人才的需要,內蒙古電力工業管理局在包頭籌建內蒙古電力工業學校。1958年9月4日,內蒙古自治區人民委員會(58)蒙辦秘逸字210號檔案正式批准成立內蒙古自治區電力工業管理局電力工業學校。學校屬中專和技工兩種教育體制。中專部分專業設定有發電廠電力網及其系統和發電廠熱能動力裝置及其系統兩個專業,招生對象為國中畢業生,學制三年;技工部分專業設定有鍋爐、汽機和電氣運行三個專業,招生對象為高小畢業生,學制二年。建校初期,教職工人數為41人,其中教師27人。

1959年暑期,學校參加了自治區統一招生,共招收應屆國中畢業生105人,加上預備班總計205人,分電、動兩個班。

1960年,在國家大辦高等教育事業的方針指導下,根據內蒙古電力發展對人才的需求,經內蒙古自治區人民委員會(60)蒙編魯字第347號檔案批准,學校升格為內蒙古電力學院,附設中專部。

1961年,根據內蒙古黨委5月6日(監112號)文及9月(監157號)文批示撤消內蒙古電力學院,經調整後,學院與水利學校合併為內蒙古水利水電學院。1961年9月,內蒙古水利水電學院又改名為內蒙古水利電力學院。校址設在呼和浩特市小府街8號。

1962年10月學院恢復為中專,校名為內蒙古水利電力學校。

內蒙古電力學校從1958年建校到1962年,在短短的幾年時間內,雖然經歷了上馬、合併、搬遷、下馬等四次大的變動,但是,學校全體教職工能夠忠誠黨的教育事業,服從大局,為國家培養了一批電力建設人才,保留了一支優秀的教師隊伍,為以後電力教育事業的發展奠定了基礎。

初步發展

(1963年~1966年5月)

內蒙古電力學校

內蒙古電力學校1963年5月14日,內蒙古水電學校上劃歸口水電部領導,由內蒙古電業管理局代管。學校設定專業有發電廠電力網及電力系統、發電廠熱能動力裝置、農田水利、水利工程建築等四個專業。每年招收180名學生。教職工總數為174人,其中教師92人。學校從這一年起開始步入正規,納入國家統一計畫、教學計畫、教學大綱、教材等全部由水電部頒發。1963年9月起招生,招生對象為自治區內應屆國中畢業生或同等學歷的社會青年,學制為四年。這一時期,教職工比例適當,師資隊伍較強,實驗室建設逐步達到部頒要求。學校努力提高教學質量,加強了電、動專業的實踐教學環節,理論聯繫實際,為社會、生產服務,是辦學的較好時期。

1963年9月,學校組織部分教師進行實驗室建設。到1966年6月,熱動專業實驗室有固定資產10萬元,電專業實驗室有固定資產27萬元。

“文化大革命”十年

(1966年6月~1976年)

“文化大革命”十年,除辦學思想被搞亂以外,學校的各項制度、組織紀律受到嚴重破壞,圖書、設備、實驗室損失很大,校園陸續被侵占,大學本科、專科畢業的教師調走近30人。

調整恢復、走向正規

(1977年~1988年)

從1977年-1984年,內蒙古水利電力學校電、動專業招收7屆各7個班共654人,畢業10個班共473名學生,其中熱動專業233人,電專業240人。

拼搏進取、創辦重點

(1989年~1994年)

深化改革、適應市場

(1995年~2002年)

加快發展、打造名校

(2003年以後)

教育任務

以就業為導向,出口暢、入口則暢

職業教育的根本任務有兩點,一是培養合格人才為企業服務,二是開拓就業市場為學生服務。

內蒙古電力學校

內蒙古電力學校2002年,內蒙古電力學校在對市場調研的基礎上,分析了全國職業學校招生和就業市場的情況,根據2000年以來,內地許多電力類職業學校停止招生,而國家新一輪經濟發展周期即將到來的形勢,預測到發達地區首先會出現電力技能型人才短缺的局面,所以把開拓就業市場的第一戰役放在區外發達地區。同時,學校根據欠發達地區大多數家庭沒有經濟實力供子女讀高中、上大學的國情,把開拓生源市場定位在廣大農村、牧區的鄉鎮中學和城市下崗職工子女,確立了以“出口”帶動“入口”,把管理學校調整為“經營”學校的辦學理念,決定依託行業,抓住機遇,全面進入市場,把學校做大做強。由於定位準確,措施得力,在國家的電力大發展形勢下,內蒙古電力學校2003屆畢業生成為區內外爭搶的對象,全部提前就業,其中絕大多數畢業生被內地發達地區的發電企業搶走,在大學生就業十分困難的情況下,該校的畢業生卻供不應求,每走一批畢業生,學生都自發的燃放鞭炮。很多企業在招不到畢業生的情況下,與學校簽訂了次年畢業生的用人協定。學校實現了以“出口”帶動“入口”的預定目標,為自治區的就業工作做出了一定貢獻。

進入2003年,隨著國民經濟的快速發展,電力成為瓶頸行業,缺電已嚴重製約了區域乃至全國整個國民經濟的發展。為此,在被列為國家能源基地的內蒙古自治區,提出了加速能源基地建設的發展戰略後,先後有七家電力集團前來投資辦電廠。同時,外資、合資、股份、民營電廠也紛紛上馬,新裝機和即將上馬電廠總裝機容量達1000多萬千瓦,是建國50年以來全自治區裝機容量的總和。幾千個崗位急需大批人才,電力技能型人才告急,這對該校來說是個極好的發展機遇,學校領導班子開會研究後,決定及時抓住時機,分頭帶領招生工作人員到各地開闢就業市場。常常是派出人員尚未返回,招聘訂單和區內外用人單位紛至沓來。面對這種情況,學校沒有立刻讓學生應聘,而是冷靜地以對學生負責的態度,認真調查用人單位的資信,切實做到了讓企業、學生和家長三方都滿意,而且這些企業工資待遇、工作環境、發展空間令許多大學生都羨慕不已。

隨著一系列的改革和畢業生的高就業率,人們驚呼,內蒙古電力學校火了。2003年,在大好的就業形勢拉動下,學校招生工作呈現出了前所未有的火爆局面。報名期間,該校所處的中專路一度出現了行人駐足、交通堵塞的情景,學校被前來報名的學生及家長圍的水泄不通,甚至出現了許多其它院校的大中專畢業重新來該校讀中專的現象。為此,內蒙古電力學校採取了緊急措施,限時限額報名,並在烏蘭浩特設分校,以滿足考生上電校的願望。年初確定1000人的招生目標,而實際全年招生人數超過2100人。每天接到的報名諮詢電話數百個,報名熱線應接不暇。2004年,在學校招1000名學生的情況下,有6000多人報名。學校所在的街區幾度發生了交通堵塞。在全國各院校為多招生使盡渾身解數,而眾多考生爭相報考內蒙古電力學校的大好形勢下,內蒙古電力學校又做出了驚人的決定——限量招生,並且由自治區招辦統一組織,按考試成績錄取新生。中專招生實行考試錄取,這是2000年以來的第一次,也是全自治區中專學校的第一家,內蒙古電力學校要的只是——打造職業教育名校品牌、培養一流電力人才。

走產學結合之路

社會主義市場經濟條件下的新型用工制度給企業提出了如何使人留得住、用得上的問題,也使校企合作、產教結合成為可能。2003年6月,“非典”疫情剛剛解除,霍林河電廠來該校招聘畢業生,當時的應屆畢業生早被企業預訂,學校已無畢業生可招。廠方既惋惜又著急,如果招不到畢業生,電廠一期工程將無法投運。該校急企業所急,與廠方簽定了148名2004屆畢業生提前就業的協定,並用周六和寒暑假為這些學生補課。同時,我們還了解到該電廠二期工程已經破土動工,將於2006年投產發電,屆時急需大批能直接上崗的技能型人才。而該校學生所學專業知識都是大機組內容,該廠是小機組,學生學的內容是否能在該廠的小機組上用的上?另外,廠方擔心大量外地學生到霍林河後,能否適應那裡的生活環境?能否留得住?在這種情況下,學校認真思考廠方要求後提出了“訂單式培養”模式和“港人治港”的建議,即從企業所在地招收高中畢業生,學制兩年,根據廠方機組和設備情況,設定相應專業,制定相應的教學計畫,編寫對應的教材,並且安排學生到該廠機組上進行現場實習,畢業後即入廠上崗。廠方一聽非常贊同,當即與內蒙古電力學校簽訂了在霍林河及周邊地區考試招收電氣、熱動、熱自、電廠化學4個專業200人的訂單式培養協定。這樣,在經過自治區教育廳主管部門批准後,校企合作的第一例“訂單培養”模式在自治區誕生了。學校在簽訂這一協定後,立即派出教學和招生人員到該電廠現場調研、考察,在企業工程技術人員的參與下,按工種要求制定了各專業的教學計畫和大綱。這種校企合作使“訂單”包含了從招聘職工到培養目標、課程設定、教學內容和方法在內的一整套深層次的培養內容,解決了企業急用人員的問題。

隨後,按照上述模式相繼與霍林河煤業集團、烏蘭水泥有限責任公司、鄂爾多斯匯能煤業投資有限責任公司等多家大型企業簽訂了訂單式培養的學歷教育協定,與內蒙古特弘煤炭有限責任公司簽訂了為期8個月的訂單式培訓協定。2003年該校訂單式培養200人,占招生總人數的10%;2004年又簽訂了500人的訂單,同時還與區外多家大型企業初步達成訂單式培養意向。訂單式培養魅力初是,成為該校人才培養的一種新模式。

經過實踐,我們體會到“訂單式培養”為校企合作、產教結合找到了最佳途徑,是“多贏”合作。(一)對學校而言:有利於及時、準確的調整專業及課程設定,培養社會急需的實用型人才;有利於教師面向生產實踐快速更新專業知識,建立一支“雙師型”師資隊伍;有利於學生管理,也減輕了推薦畢業生就業的壓力;有利於擴大辦學規模,建立穩固的就業基地。(二)對企業而言:畢業生為當地人,能為企業留得住,有利降低人力資源成本;有利於產品更新和技術升級;制定恰當的招生條件,有利於職工隊伍的穩定;參與學校教學計畫制訂、監督教學過程實施及結果的考核,有利於保證員工質量;針對本企業設備的教學,有利於上崗人員立即投入生產,省去培訓環節;可根據企業的需要靈活安排學生的入學時間和培養時間、教學進度、課時安排和學制等。(三)對學生而言:入校即相當於入廠,甚至已定了工作崗位,有利於安心地投入學習,同時,是針對具體設備學習,能夠快速成為企業基層骨幹。(四)對社會而言:解決了當地社會和企業職工子女的就業,減輕了當地政府的就業壓力。

學生上學,就業是關鍵,內蒙古電力學校首創的“訂單培養”模式,是根據企業需要進行改革的重大創舉,使學生入學即相當於入廠、畢業就能上崗;使企業用上了根據本企業設備量身培養的新員工。此舉滿足了企業的生產用人需要,在區內外引起了強烈反響,2003年,國家教委組織的重點職業學校複評組特別對該校“訂單式培養”給予了充分肯定,認為此舉是與國際職教接了軌,走了國外職教之路,是我國職業教育的發展方向,應在全區職教學校中大力推廣。

學歷教育與崗位培訓並重

適應國家經濟建設的快速發展,設定新專業是學校改革的又一步驟。近年來,學校在原有的電廠熱力設備運行與檢修、發電廠及變電站電氣運行與檢修等10多個專業的基礎上,又開設了火電廠集控運行、熱工儀表及自動控制等新專業,2005年,學校開辦的全國職教院校第一個“風力發電”專業受到了專家和企業的歡迎。

對於職業教育院校來說,實訓設施設備是重要的教學條件。內蒙古電力學校從培養一流人才的目標出發,在內蒙古電力公司的大力支持下,近年來,陸續建成了全國一流的火電廠發電機組、綜合自動化變電站、電力行銷等一系列仿真培訓基地和實訓場所。2004年,學校率先在國內提出建設“發電機組一機多模仿真培訓系統”的構想,並研製完成投入使用,滿足了不同機型發電運行人員的培訓需要。

職業教育培養的是既懂理論,又能動手操作的實用型技能人才。內蒙古電力學校以培養學生綜合素質和從業能力為目標,實行“雙證制”,學生畢業時須獲得國家教育部門驗印的畢業證和國家就業準入制度要求的職業資格證書。為了學生進一步深造,學校與華北電力大學等數所高校聯合辦學。2005年,學校又建立了國家高等教育自考助學點,為想要進一步深造的學子圓了大學夢。

每年完成全區行業內崗位培訓2000多人次,行業外及區外相關專業的崗位培訓500人次,並進行52個行業內工種的職業資格鑑定。

為解決電力行業職工的工學矛盾問題,該校在許多旗縣農電局設有中專函授站,在校本部設有華北電力大學內蒙古函授工作站。

嚴格教學和學生管理,保證教學質量

提高教學質量是學校工作的永恆主題。

按照職業教育的特點,重點從以下幾點抓好教學質量:一是以培養實型技術人才為目標,以學生為中心,以能力為本位,嚴格教學管理和學生管理,對全校學生提出:“學會做人、學會合作、學會技能、學會創業”的學生之道。二是加強管理,實行了預科、自主招生考試錄取、學生操行綜合測評、末位淘汰及半封閉式管理等制度。三是把提高教學質量的重點放在實踐性教育環節,每年增加資金投入,完善實訓設施建設,建成了國內一流的實驗、實習場所。四是以用人市場為導向,及時調整專業設定,增加傳統專業的科技含量,注重新興產業的專業設定。五是在三年制國中中專、兩年制高中中專、五年制高職的全日制教育中全面實行了畢業證和職業資格證的“雙證制”。近年來,該校不斷充實辦學實力,致力於建立健全完善的現代學校管理制度平台和就業服務體系,學校工作不斷跨上新的台階。

在內蒙古電力(集團)有限責任公司領導和內蒙古自治區教育廳的指導下,通過全校教職工的共同努力,該校已成為內蒙古職業教育的亮點之一,《中國電力報》、《內蒙古日報》、內蒙古電視台等多家新聞媒體先後以不同的形式刊載了該校的辦學成果和成功經驗。我們決心學習兄弟院校之長,打造全國一流的職業技術學校和電力培訓中心,依託企業、面向市場、辦出職業教育特色,為企業和社會培訓、輸送更多留得住、用得上的技能型人才。

現任領導

內蒙古電力學校

內蒙古電力學校校長兼黨委副書記:安忠權

黨委書記兼副校長:張東風

教務副校長:曹雲

後勤副校長:景中華

黨委副書記、紀委書記、

工會主席:孟有福

師資隊伍

師資力量雄厚,擁有教師 96 人 ,其中高級講師 46 人、高級工程師 10 人、高級實驗師 4 人,其中研究生學歷 22 人。近年來,教師主編、參編教材 37 種,在自治區、省部級以上刊物發表論文 90 余篇,在國家和國際會議、刊物上發表論文 50 余篇,有 8 人在 8 個學術團體中任職。

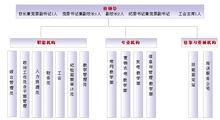

機構設定

內蒙古電力學校

內蒙古電力學校 內蒙古電力學校

內蒙古電力學校