簡介

目前,在欠發達地區城市化過程中出現了這樣一種情況,即市民向農村居住點轉移以及原來通過各種途徑獲得城市戶口的人群而今又費力獲得農村戶口的現象。在界定這一現象時,據廖筠等人的觀點,這就是一種逆城市化,然而這跟我們的所謂的逆城市化不是一回事。而對其原因的分析,一般認為這是由城鄉收入差距、城市內部行業收入差距增大造成的直接後果。然而無論如何在城市裡不可能獲得比在農村更少量的收入。為了搞清楚隱藏在這一事實背後的真正原因,本文將引入一種新的收入差距衡量指標,以甘肅省的數據為例進行分析;並得出結論,即增加農民收入和提高農村居民的消費質量是解決城市化過程障礙的不可或缺的兩種手段。對偽“逆城市化”的界定

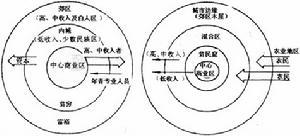

根據城市化進程的空間周期理論,大都市區的生命周期一般由城市化、郊區城市化、逆城市化、再城市化四個連續的變質階段構成。[1]逆城市化是城市化發展的較高級的階段,它有廣義和狹義之分。狹義逆城市化是城市化發展較高水平上人口向郊區或者農村的回流。廣義逆城市化則是指城市化高度發展條件下人口從城市向郊區或者農村居民點的流動,主要是城市中的上等階層的移動,它的基本特徵包括原本“城市專享”的現代化基礎設施開始向農村延伸和城市市民專享的福利制度開始覆蓋農村等。而不管是廣義的還是狹義的逆城市化,它都包含了這樣一種性質,即城市化水平較高;同時也隱含了這樣一種特徵,即工作地和居住地的分離。但目前學界研究“逆城市化現象”時出現了某些程度上的偏差,正如單啟德 偽逆城市化

偽逆城市化案例一:甘肅蘭州第三毛紡織廠下崗職工宋奎旺,重返當年下鄉插隊的“第二故鄉”——涼州區校尉鄉河北村,開辦規模養豬場,帶動鄉鄰致富,為下崗職工再就業開闢了一條新途徑。[3]

案例二:新疆瑪納斯縣農調隊在附近農村走訪中了解到,有部分農民當年掏6000元錢為孩子買的城市戶口,如今又掏6000元換成農村戶口,讓其繼續當農民。[4]

然而,正如案例中顯示的,兩個城市的城市化水平並不高,如何能說明逆城市化作為城市化高級發展階段這一性質呢?而居住也成了工作的場所,又如何能說明工作地和居住地分離這一特徵呢?所以只能說明這種現象是一種偽的、虛假的“逆城市化”。由此,本文界定這樣一種現象為偽“逆城市化”,即城市化水平不高情況下的城市居民回流農村、以及本應被城市化的居民部分滯留農村的現象。

“存在即是合理”,任何現象的存在都是有其合理意義的,儘管有時候這種現象並不那么令人滿意。偽逆城市化現象並不利於城市化的發展,但既然是一種存在的既定的事物,我們有必要對產生這一現象的原因進行分析。學界對這一問題的探討的相關文獻有許多,但大多認為這是由城鄉收入差距、城市內部行業收入差距增大引起的。[5]本文認為,儘管偽逆城市化和收入差距過大這兩種現象都同時存在,但如果把後者作為前者的原因加以定位,未免太過牽強,因為無論如何在城市裡不可能獲得比在農村更少量的收入。為分析隱藏在偽逆城市化現象背後的原因,文章接下來將引入一種剔除掉單位貨幣效用的收入差距衡量指標進行分析。

一種新的收入差距衡量指標的引入

(一) 剔除單位貨幣效用的收入差距衡量指標的引入[5]目前,我們在衡量城鄉收入差距的時候往往採取用城鄉的名義收入或者說是實際收入的絕對數進行對比[6]的形式,通過這種收入的絕對數量的差距來說明城市的“富”和農村的“窮”。然而所謂的“貧”和“富”是相對的。正如農村中也有當地人認為的富人,或許他們認為的富人的總資產並不超過10萬元,而10萬元在城市居民看來只不過是一個小數目。同時,農村居民和城市居民消費的對象和層次不同也會造成所謂的“貧”和“富”的相對不同。這也許就是所謂的“不同人的單位貨幣效用不同”[6]在起作用。因此僅僅採用收入的絕對數量的比較來說明收入差距的做法是不科學的。[7]

由購買力平價學說[7]可以聯想,我們可以採用在收入對比中引入單位貨幣效用的形式來衡量收入差距,即從農村居民收入和城鎮居民收入中分別剔除的對貨幣的評價這一因素的影響,得到各自的對自己收入的滿足程度,從而以這種滿足程度的對比來衡量收入差距。儘管單位貨幣效用是不易衡量的,但我們可以用居民的收入支出比重的對比來替代貨幣的單位效用的作用[8]。即引入了以下的指標來衡量城鄉收入差距:

Ix = ( Vi/Vc)/(Ui /Uc) (1)

這裡我們的分析必須假定人口流動是一次博弈的結果,即假定人口只出現一次性流動,並且流動前兩種居民的身份沒有發生改變(包括收入方式和消費方式等)。其中, Ix是我們新引入的收入差距衡量指標,Vi 和Ui 分別指農村和城鎮居民的收入的絕對數,Vc 和Uc分別指農村和城鎮居民的一般性支出,這個一般性支出也反映了農村居民和城鎮居民的消費水平;Vi /Vc反映出了農村居民的收入滿足程度,而Ui /Uc則反映出城市居民的收入滿足程度。

農村或城市居民一般性支出可以採用一攬子價格的形式,即首先制定城市居民和農村居民的一般性支出品種並收集其價格,從而求出一般性支出費用的總和;然後根據城鄉居民各自的平均預期壽命,以兩者相除得到城鄉居民的一般性支出。而一般性支出品種可以依據統計年鑑統計口徑中的城鎮和農村居民消費的各個大項及其明細項得到。只是需要注意,由於示範效應的存在,農村居民和城鎮居民的消費內容和層次有所不同。如對耐用消費品的消費,城市居民可能會消費洗衣機、電冰櫃、等離子背投電視、錄放像機、家用電腦、攝像機、電炊具、微波爐、空調器、淋浴熱水器、排抽油煙機、吸塵器、行動電話等等[9]。而農村居民就可能消費彩色電視機甚至是黑白電視機等。

指標準則以1為標準。如果Ix>1,則說明農村居民的自身收入滿足程度大於城市居民的收入滿足程度;或者說是外界對農村的評價要高於對城市的評價,從而會導致人口從城市向農村的回流。如果Ix<1或者Ix=1,則說明城市居民的收入滿足程度不低於農村居民的滿足程度,即外界對城市的評價要高於對農村的評價,這將導致農村居民向城市的順流。即便是出現Ix=1也是如此,因為城市從基礎設施等方面看是明顯優於農村的。

(二)數學上的解

設城鎮居民和農村居民一般性支出的各個大項目以k表示,小項以j表示,價格以P表示,則Qkjv表示農村居民每個小項的消費數量, Qkju相應表示城市居民的各個支出小項的消費數量;同時Pkjv表示農村居民的每個支出小項的當地價格,Pkju表示城鎮居民的每個支出小項的當地價格;同時以Ave表示農村居民平均預期壽命,Aue表示城鎮居民的平均預期壽命;以Ckv表示農村居民的第k大項的支出水平, Cku表示城鎮居民的第k大項的支出水平。

則上述收入差距衡量指標可以具體的表示為:

即 Ix = ( Vi /Vc)/(Ui/Uc)

={ Vi /{(∑Qkjv.Pkjv)/Ave } }/{Ui /{(∑Qkju.Pkju)/Aue}} (2)

上述的(1)式也可以以如下的形式表示出來:

即 Ix = ( Vi / Ui)/( Vc/ Uc)

={ Vi / Ui}/{{(∑Qkjv.Pkjv)/Ave}/{(∑Qkju.Pkju)/Aue}}(3)

(3)式中Vi / Ui則直接表示城鄉居民絕對收入比,而(∑Qkjv.Pkjv/Ave)/(∑Qkju.Pkju/Aue)則表示以購買力平價計算的城鄉價格水平的比較。

根據(2)式,我們可以繼續推導得到:

Ix ={ Vi /{(∑Qkjv.Pkjv)/Ave } }/{Ui /{(∑Qkju.Pkju)/Aue}} (2)

={ Vi /{∑(Qkjv.Pkjv/Ave)} }/{Ui /{∑(Qkju.Pkju/Aue)}} (4)

={ Vi /{∑(Ckv/Ave)} }/{Ui /{∑(Cku/Aue)}} (5)

從式(2)變化到式(5)說明了年人均一般性支出可以表示為年人均各個大項商品支出的總和。注意(2)式中由於各個大項下的支出小項會隨著收入水平的變化而不斷變化,所以先求居民人均的一生的一般性支出總和是不可得的。式(5)給出了可以先求預期小項不變化的各個大項的年人均支出水平,再加上小項變化的大項的年人均支出水平。所以式(5)相對式(2)而言,年人均一般性支出是變化的,更能合乎實際。而本文為了後邊分析的方便,採取了城鄉居民的年人均消費支出來替代年人均一般性支出[10],也對應採用城鎮居民可支配收入和農村居民純收入來代替收入。

對偽“逆城市化”的原因分析

為了闡述偽“逆城市化”現象背後的深層次原因,我們將藉助上述的收入差距衡量指標,以甘肅省的收入和一般性支出數據為例進行分析。根據統計年鑑得出下表一的數據。表一 甘肅省收入差距指數列表[8]

城鎮居民可支配收入(UI)

城鎮居民人均消費支出(UC)

農村居民純收入(VI)

農村生活費支出( VC)

城鎮居民收支比(UI/UC)

農村居民收支比重( VI/VC)

收入差距指數(VI/VC)/(UI/UC)

1980

403.4400

399.0000

125.5400

153.4100

1.011128

1.222001

1.208552

1981

447.7300

433.3800

135.2300

158.6300

1.033112

1.173039

1.135442

1982

473.5200

447.4000

141.0500

174.1600

1.058382

1.234739

1.166630

1983

490.6200

482.3000

162.6800

213.0600

1.017251

1.309688

1.287478

1984

571.8900

552.1600

178.3900

221.0500

1.035732

1.239139

1.196389

1985

640.7700

625.2100

204.6100

257.0000

1.024888

1.256048

1.225547

1986

776.7600

737.1100

232.7900

282.8900

1.053791

1.215215

1.153184

1987

870.5200

828.9400

252.8400

302.8200

1.050160

1.197674

1.140468

1988

978.9200

1026.530

276.9800

345.1400

0.953620

1.246083

1.306686

1989

1132.700

1065.360

296.3800

375.8000

1.063209

1.267967

1.192585

1990

1196.720

1030.540

339.2400

430.9900

1.161255

1.270457

1.094038

1991

1368.800

1234.860

403.4100

446.4200

1.108466

1.106616

0.998331

1992

1707.780

1457.400

419.6800

489.4700

1.171799

1.166293

0.995301

1993

2002.560

1679.740

537.7600

550.8300

1.192185

1.024305

0.859183

1994

2658.130

2209.080

674.1700

723.7300

1.203275

1.073513

0.892159

1995

3152.520

2617.740

915.2500

880.3400

1.204291

0.961857

0.798692

1996

3353.940

2838.520

986.3400

1100.590

1.181581

1.115832

0.944356

1997

3592.430

2946.270

976.2700

1210.000

1.219315

1.239411

1.016482

1998

4009.610

3099.360

939.5500

1393.050

1.293690

1.482678

1.146085

1999

4475.230

3681.500

944.9000

1412.980

1.215600

1.495375

1.230154

2000

4916.250

4126.470

1084.000

1428.700

1.191394

1.317989

1.106258

2001

5382.910

4420.310

1127.370

1508.610

1.217768

1.338168

1.098869

2002

6151.420

5064.220

1153.290

1590.300

1.214683

1.378925

1.135214

2003

6657.240

5298.910

1336.850

1673.000

1.256341

1.251449

0.996106

從表中最後一列可以看出,城鄉居民對於自己收入的滿足程度除了1991-1996年外城市居民的收入滿足程度均低於農村居民的收入滿足程度。而對1991-1996年以及2003年的收入滿足程度為什麼會出現偏差這一問題,本文的解釋是我們在具體的測算當中只考慮了消費性支出這一大項,而其他大項農村的數據必然遠遠的小於城市,這將導致所有的收入差距衡量指標會大幅度上升。也即是說城市居民的收入滿足程度會普遍的低於農村居民的收入滿足程度。這對解釋偽“逆城市化”現象具有重要意義。本文認為並不是城市下層居民的收入期望小於對農村收入期望,而是城市下層居民對自身的在城市收入的滿足程度小於在農村收入的滿足程度導致了這種流動的發生。

這種收入滿足程度為什麼會存在農村比城市低,究其原因主要是城鄉消費支出的差距的影響,也即是我們強調的城鄉邊際消費傾向不同導致了收入滿足程度不同。然而為什麼城鄉居民的邊際消費傾向會出現不同呢?這裡借用塗占新(2005)的觀點[9],即認為影響居民邊際消費傾向的原因主要是居民對未來的預期,而農村居民在就業、公費醫療、勞保、退休金和各種補貼等方面社會福利的缺乏以及受教育程度普遍較低導致了農村居民對未來預期遠不如城鎮居民樂觀,從而導致了農村居民的邊際消費傾向低於城鎮居民的邊際消費傾向。

就甘肅省的該收入差距衡量指標結果而言,可能並不能解決某些問題,即既然城市居民的收入滿足程度不及農村居民的收入滿足程度,那為什麼會出現農村居民向城市流動,而且這一流動的絕對數量肯定是大於“偽逆城市化”現象下的人口流動數量的。而實質上,一旦我們放棄了人口的一次流動性以及居民的身份不發生變化這一假定,那么由於子女上學的實際需要或潛在需要以及示範效應的存在,農村居民可能面對的就是一種次城市的消費方式——本文認為,農村居民子女上學的實際需要或潛在需要將首先導致人口的流動,而這種流動並不會改變這部分人的農民身份,他們將通過示範效應去引導其他農村居民的流動。[11]那么,次城市消費條件下的該指標的四個決定因素中,農村居民、城市居民的收入以及城市居民的支出並未變化,只是農村居民消費變成了次城市消費,那么這一指標必然降低。一般的情況,對於這部分居民而言,他們的收入滿足程度會低於城市。所以農村居民向城市的“順流”也就理所當然。

當然,對這一問題的分析並不影響我們分析“民工荒”問題,根據本文的觀點,民工荒的原因不在於崗位提供給農民的收入少於在農村的收入,而在於農民對這一崗位收入的滿足程度低於種地收入的滿足程度。

結論

從上邊的分析中我們得出,農民社會福利缺乏以及受教育程度低導致農村居民對未來的預期較低,引起邊際消費傾向和平均消費傾向較低,從而導致消費支出較低;消費支出直接影響到居民的對收入的滿足程度。也正是由於農村居民對自身收入滿足程度或者是城市下層居民對農村收入的滿足程度較高直接導致了偽“逆城市化”現象的發生。偽“逆城市化”現象將會較大程度影響城市化的進程。[12]所以在城市化初、中期,我們有必要創造好的條件來使這種現象得以遏制。一般說來我們可以從收入方面著手(這也是我們政府目前加大力度進行的),即強調通過增加農民收入來促進城市化進程,這當然不失為一種好方法。然而這是一種正面的促進,對於那些城市化進程中的偽“逆”現象則無計可施。因為並不是城市的收入低於農村的狀況導致了這種流動,而是一種收入滿足程度的影響的結果。所以在考慮收入變動的同時必須考慮消費狀況的改善,以達到居民在城市生活和在農村生活的均衡,即農村居民和城市居民的收入水平相對於支出水平而言是相當的。

我們在考慮消費狀況的改善時,當然可以從改善農村居民的社會福利狀況或者是提高他們的受教育程度著手,但是這畢竟是一個花費較長時間和精力的過程。本文認為關鍵在於提高農村居民的消費質量。要提高居民的消費質量,首先必須改變消費觀念,變傳統的“量入為出”的當期消費觀念為根據未來收入確定自身消費的遠期消費觀念;其次限制次品、偽劣產品和落後被淘汰產品進入農村。

總之,收入和支出的變動均是影響城市化進程的因素,必須同時注意這兩者的聯動作用,而不是單方面的作用,城市化過程才能順利實現。