簡介

偽中產

偽中產名詞由來

偽中產

偽中產中產階層既是一個經濟概念,也是一個政治以及道德文化概念。近代以來的各國實踐也表明,中產階層的確是紓解貧富對立的“緩衝場”和穩定政治秩序的“平衡器”,也是國家道德水準和文化素養的最大公約數。因此,許多國家不遺餘力擴大中產階層規模,培育中產階層道德文化,努力使社會結構由“金字塔型”轉變成“橄欖型”。

隨著經濟迅猛發展,中國的中產階層群體不斷擴大。根據安聯集團第四版《全球財富報告》,按0.49-2.92萬歐元年收入區間估算,2012年中國中產階層人數已達4億左右。然而,中國中產階層能在多大程度上起到上述作用,尚有待觀察。因為他們還主要是一個基於財產收入多少劃分形成的經濟概念,尚不具有政治以及道德文化的屬性和自覺。相反,他們更關心如何獲取更多財富,追求更多的奢侈品牌,進行更多的娛樂休閒,因而成為理性十足的“經濟人”。

西方輿論對此一目了然,認為如果中國中產階層繼續發展,突破“經濟人”屏障,最終會幫助中國超越西方。然而,西方國家對中國中產階層絕非興趣索然。它們把注意力放在中國中產階層對西方奢侈品牌的喜好上,或進行市場調查,或制定行銷策略,目的不僅在於要藉助這一群體的消費能力獲取經濟利益,還在於塑造一個日益“偽中產化”的中國,使之不能與西方文明展開更大規模的競爭。因此,中國中產階層的“偽中產化”,既是中國的不幸,也是西方的一個陷阱。要扭轉這一趨勢,既需要中國精心研究和專門制定培育中產階層經濟、政治以及道德文化屬性的國家戰略,也需要中產階層儘快實現自己的自信與自覺。

群體特徵

偽中產

偽中產歐美的中產數量較多,中產家庭的子女大多大學畢業後靠自己成為中產,不靠爹媽照樣根基穩固,各方面具備一定的素質和能力,又有較好的福利,一旦建立了家庭進入了中產生活,與原生家庭也沒有很多經濟關係,基本會比較穩定甚至還會不斷上升。

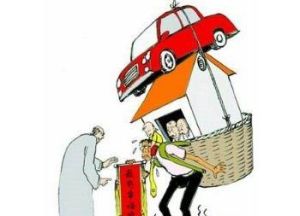

而中國的偽中產們,看上去有車有房,每年說不定還能度個假,至少要回次老家,去香港買些東西,可是仔細深究起來,他們的家庭能夠成立與自己原生家庭甚至家族密不可分,成立以後更是有千絲萬縷的關係;他們買房買車大部分是靠上一輩的積累,如果沒有爹媽可能連車房的門也摸不到,偽中產是集中了一個家庭的力量成為的中產,會提前透支家庭的消費能力。而子女們的工作能力也不見得有多強,建立家庭後,還房貸、養車、養孩子、固定開支、自身消費就是一個沉重的負擔,所以不久就會出現——日常消費必團購,上淘寶買便宜貨,每天帶飯吃,如果不是為了陪孩子連娛樂也可以省掉了。一旦再遇到工作問題,抗風險的能力就更差。

如果父母輩本身就是城市中產,子女輩能力也不錯,還能維持一定中產水平;如果是來自經濟條件不太好的農村家庭,偽中產的泡沫性更大。馬雲、馬化騰們的成功就是準確了解了中國的這個群體,淘寶、快的之類的產品能迅速發展,其中原因之一,就是了解這個龐大的群體的實際消費能力。一大群偽中產的購買力,還是可觀的,關鍵是怎么才能讓偽中產掏出腰包。一大群偽中產,加上一大群沒房沒車沒老婆孩子的所謂屌絲,他們加起來的才是大眾消費的真相,而不是自己想像中的“白領”、“中高端群體”。

消費能力

偽中產

偽中產所以高檔點的商場經營會很難,所以檔次高點的衣服會滯銷,所以一些提升生活品質的好的服務也並沒那么多人買得起,如果本應該作為中堅消費力量群體的中端當中,大部分是偽中產,他們根本不經常在商場買東西,他們對物價的敏感性甚至高於大學生,高點的層次的購買力又來自公款消費,富裕階層本來也不算多,那么請問在公款消費被遏制之後,大量需要中高端消費群體支撐的哪些服務和產品,他們又能做成多好的生意。更何況,大點的城市裡廣告、房租和人工成本都比較高,就算是暴利行業,如果沒有那么多消費人群,暴利又從哪來。

面臨問題

偽中產是一個光鮮的群體,多畢業於知名高校,從事體面的職業,在大城市安下小家,熱愛知識和學習,追求有品質的消費和體驗;這又是一個脆弱的族群,下一代的教育、住房、家庭成員的健康都是他們焦慮的來源。

高養育費

偽中產

偽中產“在大城市,大家都補課,我們孩子如果不補課,將來可能只能考個二流大學,我肯定有落差,還有負罪感。”“虎爸”“虎媽”對下一代“出人頭地”的期待,讓中國成為留學生第一大輸出國,還助推出一個巨大的培訓市場。上海社科院2016年7月發布的“民生民意調查報告”顯示,2000多個受訪對象中,逾六成上海家庭子女教育消費占家庭收入比例超過15%。

高房價支出

有人調侃:“2016年漲得最快的是房價,跌得最快的是股票。”一邊是部分城市房價尤其是學區房節節攀高,購房經濟壓力隨之加大;一邊是居民理財渠道乏力,中等收入群體想要獲得更多的財產性收入並不容易。

上海社科院調查顯示,11.1%的上海市民為子女擇校而特意購買“學區房”,其中,年收入20.1萬元以上的家庭中,近三成特意購買了“學區房”。

如果說已婚已育的中等收入群體為學區房而焦慮,那么,剛剛走出校門的“預備中等收入群體”的焦慮感來源於首套房。“預備中等收入群體”是近期的網路熱詞,被用來稱呼從985、211高校畢業、卻對一線城市的房產價格“望洋興嘆”的高材生。伴隨著2015年以來大城市房價的新一輪上漲,他們想要落腳大城市的路途變得更加艱難。

“刷屏”朋友圈的《名牌大學生為何憤懣焦慮?》直言,這部分人群“轉正”為中等收入群體的渠道出現“凝滯”,與十年前畢業的學長相比,他們購房較難,心生焦慮。

上海社科院社會調查中心、社會學研究所2015年發布的調查顯示,租住宿舍、租住商品房居民,自我認同中等收入群體比例分別為19.6%和12.6%,而已購商品房居民,自我認同率高得多,達到35.2%。

空氣污染

曾經被視為“軟條件”的環境也已成為引起中等收入人群焦慮的因素。他們坦言自己離開大城市,移居環境優美著稱的地方生活,或是乾脆移民國外的一大驅動因素就是環境。

“沙塵暴我忍了多年,每年春天忍忍也就過去了,可是霧霾我真的受不了。”黃曉月在國外本科畢業後回京工作,這兩年的冬天,她遇到重度霧霾每每“難受得不能自理”,再三權衡之下“一狠心”移民去了比北京工作“差得遠”的紐西蘭。

在大理開客棧的陳姐曾經是跨國公司的中層幹部,“孩子送出國”後就和丈夫一起從北京移居雲南。如今,陳姐著手籌備第二家客棧,在附近“開發程度低一些”的古鎮裡尋找合適的院落。“在熱愛的城市,看美麗的風景,做喜歡的事,何樂而不為?”

更多的中等收入群體選擇在一年中的一段時間從都市“逃離”,過上“面朝大海、春暖花開”的生活,暫時告別焦慮。有人背上行囊,避開污染和霧霾,去機場展開一次沒有目的地的飛行,開啟一場“說走就走的旅行”。