基本資料

種名:假地楓皮

學名:IlliciumjiadifengpiB.N.Chang

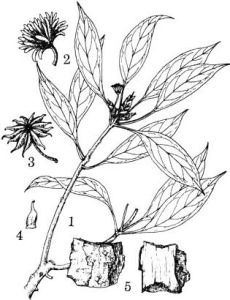

假地楓皮線條圖

假地楓皮線條圖科:八角科

屬:八角屬

產地分布

產於廣西東北部、廣東北部(乳源、陽山)、湖南南部(宜章)、江西(遂川、上猶、安福)等地。

形態特徵

喬木,高8-20米,胸徑15-25厘米;樹皮褐黑色,剝下為板塊狀,非捲筒狀;芽卵形,芽鱗卵形或披針形,長3-5毫米,有短緣毛。葉常3-5片聚生於小枝近頂端,狹橢圓形或長橢圓形,長7-16厘米,寬2-4.5厘米,先端尾尖或漸尖,基部漸狹,下延至葉柄形成狹翅,邊緣外卷;中脈在葉面明顯凸起,側脈5-8條斜展,在兩面平坦或稍凸起:葉柄長1.5-3.5厘米,上面具狹溝。花白色或帶淺黃色,腋生或近頂生;花梗長20-30毫米;花被片34-55,薄紙質或近膜質,狹舌形,最大的長14-17毫米,寬3毫米;雄蕊28-32枚,長2.7-3毫米,花絲長2毫米,花葯長1毫米,藥室突起;心皮12-14枚,在花期長3.5-4毫米,子房長1.5-2毫米,花柱長1.5-2毫米。果梗長15-30毫米;果直徑3-4厘米,蓇葖12-14枚,長15-19毫米,寬5-8毫米,厚2-4毫米,頂端有向上彎曲的尖頭,長3-5毫米。種子長8毫米,寬4-5毫米,厚2-3毫米,淺黃色。花期3-5月,果期8-10月。

本種與大花八角I.macranthumA.C.Smith相似,但本種花梗長20-30毫米,比大花八角(6-10毫米)長;蓇葖12-14枚,比後者(約11枚)多,均可以區別。

生長習性

生於海拔1000-1950米的山頂、山腰的密林、疏林中,有時成片分布。

提示

廣西桂林地區曾收購本種和大八角I. majus Hook.f.et Thoms.的樹皮,用以代替地楓皮I.difengpi B. N. Chang et al.入藥,叫桂林地楓皮,服用後引起嚴重中毒,因此,桂林地楓皮是地楓皮的偽品,雖已停止收購,但應注意鑑別。

鑑別方法

鑑別要點 正品地楓皮特徵:呈卷簡狀或槽狀,灰棕色至深棕色;粗皮脫落處,顯棕紅色;質鬆脆,斷面顆粒性;氣香微澀,嚼之有砂感。

而偽品桂林地楓皮則多呈板片狀、質堅硬,斷面平整,香氣弱,嚼之有膠狀粘液。可資區別。

名典鑑別《廣西多來源藥材調查與考證》:“地楓皮俗名高山龍、高山香、矮丁香、楓榔樹。原為廣西民間草藥,用於治療風濕性關節疼痛,效果很好。歷代本草未見收載。”

快速鑑別樹皮呈捲筒狀或槽狀,長5~15cm,直徑l~4cm,厚0.2~0.3cm。外表面灰棕色至深棕色,有的可見灰白色地衣斑,粗皮易剝落或脫離,脫落處棕紅色。內表面棕色至棕紅色,具明顯縱溝紋。質鬆脆,易折斷,斷面顆粒性。氣微香,味微澀,嚼之有沙粒感。