獨柱樓,侗鄉的獨特風景

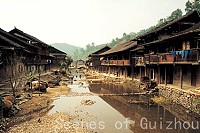

獨柱樓,侗鄉的獨特風景侗寨的建築群是以鼓樓為中心而展開的一個文化場域,它是侗鄉特有的文化風景並且是真正訴之於視覺意義上的文化風景。鼓樓是一個寨子的中心,鼓樓附近是歌坪、戲台、薩堂,這四部分構成了侗寨的核心圈。緊緊地周繞著鼓樓的是民居住房圈,再外一圈是禾晾和禾倉,接著是寨門、涼亭、風雨橋。

簡介

沿著侗鄉這一寨子到另一寨子的半道上你會看到一種充滿靈氣的、古風十足的小型建築,跨過它你就知道你已經走進另一個寨子了,它就是寨門,寨門則是村寨聚落生活區域邊界的標誌,出了寨門意味著你離開了這個人煙聚落而進入了鄉野,反之進了寨門則表示著你進入了這個相對封閉的區域。如果你是一個陌生人,那么從此刻起,你便是這個寨子的客人了。

侗族民居

侗族民居寨門分前、左、右三門或前、後、左、右四個寨門。這要看村寨的大小、通道的多少而定,如高增寨是一個三百多戶的大侗寨,寨門有12座,其主要的寨門修建在橋頭,十分講究,門樓頂上有五重檐攢尖頂寶頂裝飾,橫脊上各塑了兩條游龍沿脊攀附。

在四面敞開的環境中,侗家的寨門實際上沒有任何防禦的功能。從風水的角度考慮,寨門有貫龍脈、通聲氣的作用,除此之外,侗家的寨門更重要的功能是它的儀式功能,寨門對於侗家人來說是一個很有文化性的特殊場域。村寨之間的大型的交往實際上是從這裡開始也在這裡結束的,因此,寨門不僅只是界標,它更是一個儀式的場域。

特點

侗族民居在湘西南和西北兩個地區的建築形式差別很大,通道地區的民居為乾柄式,平面接近方形,三層樓,下為貯藏或牲口廄,二層為主要生活起居的用房,三層多作為貯存糧食的倉庠或涼曬農作物,人口多的農戶,也作臥室用。

其平面布局與漢族民居不同,入口由側向木悌進入住宅二層外廊,通過外廊到堂屋,外廊部分開間封閉,沒木欄板,與堂屋相連成一體。廊寬1.5—2米,是全家起居活動的主體空間。臥室與堂屋都不大,廚房卻很大,中間設火塘,為的是在冬天全家人可圍座火塘取暖。有的家庭另闢一間廚房與堂屋相連,廚房內設灶台,夏天可在此烹飪。

通道侗族民居群體布局常組合成團,圍繞一水池布置住宅。水池功能有二,其一是為了排積污水,其二是為了設定公共廁所。侗族民居宅內無廁所,廁所公用,設在水池中間,架獨木橋入廁。

靖縣、同會、新晃等地的侗族民居形式接近漢族,以穿斗架式三開間為主,但在建築空間處理上還各有特點,表現在入口中間開間上,侗族民居中間開間設大門,向後退一米,作為入室的緩衝空間,堂屋入口的天花也向上提高1—2米,入口外壁開高窗,改進了堂屋的空間關係,堂屋通風采光條件都有所改善,尤其是堂屋空間環境藝術效果顯得比一般民居豐富。

在侗族人居住的地方,那些鼓摟、花橋、禾晾最引人注目。

鼓樓

鼓樓

鼓樓高大的鼓樓完全是用杉木製作的,全樓找不到一根鐵釘。站在樓下仰望可以看到大大小小的條木,橫穿直套、縱橫交錯,結構異常嚴密。鼓樓內部也非常講究,樓頂上、檐角上和封檐板下都裝飾著精美的彩塑和繪畫:有飛禽走獸、有花鳥魚蟲、有人物故事、更有大量的侗鄉風情畫。

鼓樓內一般會有梯子附著在大木柱上,遇到緊急情況時,便派人登上樓頂的小閣,敲打皮鼓,向全寨報警。如果有需要全族人集體協商的大事或需要眾人裁決的村民糾紛時,也都在鼓樓集會解決,因此鼓樓是全族姓人的政治活動中心。平時人們喜歡在鼓樓休息,節日里全族男女老少都到鼓摟,在鼓樓前的坪場上吹蘆笙、跳舞、唱歌,通宵達旦。

花橋

花橋

花橋侗族還在橋身上建起一個長廊式的建築,把橋身完全遮蓋起來。長廊上有供過路人休息的長凳。因為人們可以在橋上避風躲雨,所以花橋也被人們稱為風雨橋或長廊風雨橋。

從結構上花橋可以分為亭閣式和鼓樓式兩種。橋面上有亭閣式建築的是亭閣式花橋,這種花橋在侗族地區是常見的。在比較寬闊的河面上,往往在大橋長廊上加蓋3—5層的四檐四角的鼓樓式建築,這便是壯觀的鼓樓式花橋。

湖南省芷江侗族自治縣有一座現今中國最大的風雨橋,名龍津橋。這座橫臥在舞水上的風雨橋始建於明代萬曆十九年(1591年),四百多年來經過多次損毀和多次重建,一直是湘黔公路的交通要塞,是商賈遊客往來雲集的繁華之地,史稱三楚西南第一橋。

禾晾

禾晾

禾晾在侗寨中鼓樓、花橋和吊腳樓,顯示了獨具特色的侗族建築藝術,禾晾則以它奇妙的用途令人們諒異,並且成為侗寨一景。

禾晾是做什麼用的呢?平時人們很難知道它的用途,但是到了豐收的秋季,人們一看便知它是曬糧食用的。原來侗族人聚居的地方多是高寒山區,以務農為主,多種植糯禾、黃粟、糝子等。侗族人民不但勤勞,而且有珍惜糧食的好傳統,當收穫季節到來時各家各戶都選擇寨邊日曬時間長、通風良好的地方,起牌立架,專門用作曬禾把和黃粟、糝子穗。由於侗族人素來團結友愛,所以他們立的禾晾一個挨著一個,一排接著一排,一直把溪塘邊和寨子旁圍了起來,構成了一個連心架。它們沿溪環寨,構成了一派雅致的田園風光,當秋收時節禾晾上掛滿了沉甸甸、黃粲粲的禾把時,又好似給侗寨圍上了一條金色的長龍。

冬季禾把已經被太陽曬夠了,被風吹乾了,這時侗族人放禾下晾、收谷入倉,殺雞宰鵝,歡慶豐收。

禁忌

侗族民居的另一特徵是“倒金字塔”形狀,即第二層在第一層的基礎上挑出六十厘米左右,第三層又在第二層的基礎上再挑出六十厘米左右。形成上大下小的倒金字塔形木樓,這是侗族人利用空間的一種辦法,這種占天不占地的辦法真可謂是巧奪空間。

同建鼓樓一樣,侗族豎房立屋,事前一定要先請法師看好地形,找好地基。民間有“一龍二穴三風水”之說,可見風水在民居建造中亦相當重要。地基選好後上山看好木材,回家準備好兩頭肥豬、幾百斤米和酒水,然後方可開始建屋。

建屋要經過砍樹、發墨、發錘、立柱、砍寶梁、上樑、開門等一系列程式。每一程式就是一個小小的儀式。其中祭祀和禁忌是少不了的。

建房過程

建一幢房子的過程中有這樣一些祭祀儀式和忌諱:

(1)選基儀式:要先祭土神、山神、始祖後,方可落基。

芷江侗族鼓樓群中心主鼓樓

芷江侗族鼓樓群中心主鼓樓(3)發錘儀式:整個房子的枋、柱、瓜等構件做完後,動工開始排扇,在動工前由掌墨師用香燭米酒和紅公雞祭天地,請魯班諸神,用木錘在大柱上敲一下,儀式結束才著手排扇。

(4)立柱儀式:排扇結束,在選定的時辰內由掌墨師再用香燭米酒和紅公雞祭天地神後,開始豎柱。

(5)砍寶梁儀式:寶梁是指橫於屋頂中間的那根大木樑,大都用椿木或梓木,有“椿木為王,梓木為將”之說。這根大梁乃由舅家相贈,娘親舅大,舅家才是人之根源。

(6)上樑儀式:在選定的時辰,先在加工好的寶梁正中處鑿一小洞,放進谷穗、金、銀、筆墨,喻示屋主日後發富發貴,後代知書達理。樑上掛紅布,上書“紫微高照”四個大字。在上樑時,親戚朋友要鳴放鞭炮以示祝賀,掌墨師穿著主家事先給他準備好的新鞋,掛上大紅布,吟唱《上樑詞》,拽梁者便高聲喊“人財兩發”、“家和物興”之類的吉祥頌語,接著由掌墨師向四周拋撒“寶梁粑”,掌墨師撒寶梁粑時,祭酒三杯,將十二塊粑粑擺在樑上,念吉利詞。問主人:“要富要貴?”主人答:“富貴都要。”然後扯開被面在下面承接,掌墨師念:“要富賜你福滿門,五穀年年得豐登,六畜興旺般般好,金銀寶貝墊牆根,要貴賜你出貴人,又有武來又有文,文的提筆安天下,武的走馬定乾坤,”唱完後,將幾對“富貴粑粑”和利市丟在被面上,由主人包好,收藏起來。丟過富貴粑和利市之後,又才向東南西北中五方丟粑粑給小孩和看熱鬧的人去搶,邊丟邊唱曰:

粑粑撒撒向東,代代兒孫坐朝中。

粑粑撒撒向南,子孫萬代坐朝堂。

粑粑撒撒西邊,主家富貴名遠揚。

粑粑撒撒北方,金銀糧食滿屋裝。

粑粑撒撒向中,文武雙全乾坤同。

竣工儀式上的舞蹈

竣工儀式上的舞蹈(7)開大門儀式:大門建成後,眾親友均來祝賀,主人先將大門關上,在門外貼上用紅紙書寫的“開門大吉”四個大字。等在門外的人高喊:“開門咧,”裡面的明知故問“你們是哪裡來的什麼人”外面的人則答“我們是天上財神,地上穀神,來送富貴的。”答完,鞭炮齊鳴,大門敞開,迎接人們進去,儀式就算完畢。

侗族房屋建築中的忌諱也不少:忌四,講究三柱、五柱、七柱、八柱落地;忌說“破”字,如柱子不慎弄破,也只能說“柱子開了”;忌在豎屋時往下丟東西,連最小的一顆木釘也不可以;忌踩掌墨師的木馬;忌踩寶梁等等。

一個侗寨能夠建多大,人口應該保持在什麼水平上,與它周圍的環境應該有一種和諧的搭配關係,侗族早就懂得人和環境在能量交換上必須保持平衡的道理。侗族喜歡把自己的寨子比喻為一條船,周圍的環境比喻為水,如果船小人多承載不住就會有翻船的危險。因此他們會通過文化和技術的手段來控制人口的增長,有些寨子甚至用不向外傳的草藥秘方來控制生男生女,因此多年以來一直保持著人口的零增長,達到了環境和人口的高度和諧一致。

民族特色

侗族民居

侗族民居侗族住在貴州、湖南、廣西三省區毗連地帶,其中大半在貴州。由於住地環境及語言習慣的差異,貴州侗族分為“北侗”、“南侗”兩個部分。兩地民居各有特色。北侗地區的民居與當地漢族的民居極為相似,一般都是一樓一底、四榀三間的木結構樓房。屋面覆蓋小青瓦,四周安裝木板壁,或者壘砌土坯牆。有些侗族民居在正房前二樓下,橫腰加建一披檐,此作增加檐下使用空間,形成寬敞前廊,便於小憩納涼。

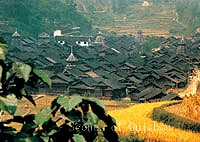

南侗地區的民居具有鮮明的地方特點和濃郁的民族特色。其地僻處苗嶺南麓,溪流遍地,溝壑縱橫,流水淙淙。當地侗胞,依山傍水,修建房屋。由於深受山區地形和潮濕氣候的影響,幾乎都建乾闌式吊腳樓。樓下作豬牛圈,樓上作起居室。南侗地區盛產杉木,民居建築體積較大,房屋高度很不一般。在竹木掩映的侗寨中,面闊五間.高三四層的龐然大物比比皆是。如果有高大寬敞的樓房,房東特別賢惠,又有能歌善舞、聰明過人的“姑娘頭”,便自然而然地成為青年男女談情說愛、“行歌坐月”的理想場所,侗胞稱其為“月堂”。夜幕降臨,侗族後

侗族民居

侗族民居不少侗族民居以杉木為柱,杉板為壁,杉皮為“瓦”,儘是杉樹家族,全然杉的世界,極富民族特色.有些侗族民居巧妙建在水上,有良好的防水性能。這種民居,樓上住人,樓下養魚,人歡魚躍,相映成趣。何時想要吃魚,只需揭開樓板,伸手可得。

侗族民居

侗族民居

南侗地區民居建築一大特點是層層出挑,上大而下小,占天不占地。每層樓上都有挑廊。廊上安裝欄桿或欄板。如用欄板,還特意鑿一圓形孔洞,供家犬伸頭眺望。由於層層出挑,檐水拋得很遠,有利保護牆腳,且可利用層層檐口,晾曬衣服和穀物。

侗族民居

侗族民居侗寨建房有一規矩,即圍繞鼓樓修建,猶如蜘蛛網,形成放射狀。鼓樓是侗寨特有的一種民俗建築物,它是團結的象徵,侗寨的標誌,在侗民心目中擁有至高無上的地位。在其附近還配套侗戲樓、風雨樓、鼓樓坪,構成社會、文化活動的中心,儼然侗寨的心臟。每逢大事,寨中人皆聚此商議,或是逢年過節,村民身著盛裝,在此吹笙踩堂,對歌唱戲,通宵達旦,熱鬧非凡。許多侗寨,為適應村民攔路迎賓送客、對歌交朋結友的特殊需要,在村頭寨尾修建木質寨門。寨門造型多種多樣,或似牌樓、涼亭,或似長廊、花橋,將風光如畫的侗族村寨裝點得更加美麗。這種別具一格的公共建築物,雖然不是民居,卻是以民居為主要載體的侗寨所不可缺少的。