簡介

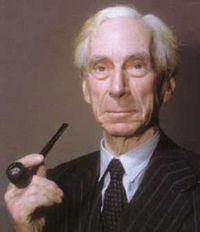

伯特蘭•阿瑟•威廉•羅素

伯特蘭•阿瑟•威廉•羅素1950年,羅素獲得諾貝爾文學獎,以表彰其“多樣且重要的作品,持續不斷的追求人道主義理想和思想自由”。

經歷

羅素出生於英國威爾斯(Wales)的一個貴族家庭,祖父約翰•羅素勳爵(Lord John Russell)在1840年代曾兩次出任英國首相,父親安伯雷子爵(Viscount Amberley)在當時是一名極端開放的無神論者,甚至允許自己的妻子與孩子的家庭教師發生關係。羅素的母親也出生貴族,她在羅素2歲時便去世了,2年後,羅素的父親也去世。羅素是這個輝格党家庭的第二個兒子,他的教父是哲學家約翰•斯圖亞特•彌爾。

在雙親去世後,羅素和他的哥哥富蘭克•羅素(未來的羅素勳爵二世)就由祖父母撫養長大。與當時其他上流社會的子女一樣,羅素由家庭教師專門教授。羅素在17歲時認識了美國人阿莉絲•皮爾索爾•史密斯(Alys Pearsall Smith),很快便愛上了這位姑娘,兩人在1894年結婚。這段婚姻在1911年宣告結束,主要是因為羅素的不專情:他和包括奧特林•莫瑞爾(Ottoline Morrell)夫人在內的多人都曾有過親密的接觸。

1890年羅素進入劍橋大學三一學院學習哲學、邏輯學和數學,1908年成為學院的研究員並獲選為英國皇家學會成員。1920年羅素訪問俄國和中國,並在北京講學一年。1921年,羅素與前妻離婚後與荳拉•勃拉克(Dora Black)結婚,他們育有2個孩子。這期間羅素已經因為參與反戰活動而被校方開除,他通過出版各種有關物理、倫理和教育方面的書籍謀生。1927年夫婦倆人共同建立了一所教育實驗學校皮肯•希爾學校(Beacon Hill School)。

1931年羅素的哥哥去世,羅素繼承爵位,成為羅素勳爵三世。但是他很少在公開場合這么稱呼自己,或被別人這樣稱呼。

羅素和荳拉•勃拉克業很快因他與一個美國記者的一段婚外情而告終。1936年羅素再與一名牛津大學學生派屈西亞•斯彭斯(Patricia Spence)結婚,他們最初是在1930年認識的。兩人也生有1個兒子康拉德(Conrad)。1939年羅素搬到美國,到加利福尼亞大學洛杉磯分校講學,並很快被任命為紐約城市大學教授。但是當這個訊息一曝光,地方法院就取消了他的教授資格,認為他在“道德上”無法勝任教授一職。他在1944年回到英國,並重新執教於三一學院。

1952年羅素再度離婚,和一名美國的英語教授結婚。1960年代羅素出版了自己的三卷自傳,並曾參與了甘迺迪遇刺事件的調查。1970年去世,骨灰被撒在威爾斯的群山之中。他的爵位由其與多拉的兒子約翰•康拉德•羅素繼承,為羅素勳爵四世。羅素勳爵四世於1987年去世,爵位由羅素的小兒子康拉德•羅素繼承,為羅素勳爵五世,這位羅素勳爵五世是位受尊敬的歷史學家以及英國上議院成員。羅素勳爵五世於2004年10月去世,爵位由1968年出生的他的兒子,也就是羅素的孫子,尼古拉斯•羅素繼承,為羅素勳爵六世。

哲學思想與貢獻羅素最早對數學產生興趣,然後才逐漸轉向哲學方面,因此他在數學方面也有很多重要的建樹。在數理邏輯方面,羅素提出了羅素悖論。羅素在1900年便認識到,數學是邏輯學的一部分。1910年,他和他的老師阿爾弗雷德•諾斯•懷特海一起發表了三卷本的《數學原理》,在其中對這一概念做了初步的系統整理。

哲學上羅素最大的貢獻是和G•E•摩爾一起創立了分析哲學,此外他還在認識論、形上學、倫理學、政治哲學和哲學史方面做出過貢獻。在劍橋大學時羅素信奉唯心主義和新黑格爾主義,但是在1898年在摩爾的影響下羅素放棄了唯心主義,轉而研究現實主義,並很快成為“新現實主義”的倡導者。羅素此後始終強調現代邏輯學和科學的重要性,批判唯心論。

羅素的分析哲學由此誕生:通過將哲學問題轉化為邏輯符號,哲學家們就能夠更容易地推導出結果,而不會被不夠嚴謹的語言所誤導。羅素認為哲學和其他自然科學的不同只是在於其研究的方向(哲學研究更廣泛的內容),但他們的研究方法應該是相同的。哲學和數學一樣,通過套用邏輯學的方法就可以獲得確定的答案,而哲學家的工作就是發現一種能夠解釋世界本質的一種理想的邏輯語言。

在倫理學和道德方面,羅素持的是開放態度,認為過多的道德束縛是人類不幸的根源,道德不應限制人類本能的快樂,因此提倡試婚、離婚從簡和節育等,認為未婚男女在雙方都願意的情況下發生性關係並非是不道德的行為,這種觀點使他在美國遭到激烈抗議,最終還導致他失去了紐約城市大學的教授職務。在教育方面羅素認為學生的言行舉止不應受到約束與限制,在這一思想的影響下他和他的第二任妻子於1927年一起創立了一所試驗學校。

和平運動羅素是一名和平主義者,他曾反對英國參與第一次世界大戰,並因此被罰款並喪失了三一學院的教職。1918年他還因反戰活動而判刑6個月。在第二次世界大戰之前,他曾支持過綏靖政策,但是後來又支持與納粹德國作戰,因為他意識到希特勒必須被消滅,否則將給人類文明帶來災難。羅素始終認為,任何戰爭都是罪惡的,但是在一些特殊的情況下,戰爭是在很多種罪惡中較輕的一種。

1948年11月20日,在對威斯敏斯特學校學生的一篇演說中,羅素驚人地指出,美國應該先發制人,用核武器徹底摧毀蘇聯,因為這樣的後果要比蘇聯研製出核武器後爆發核戰爭好得多。但是之後羅素改變了看法,認為核武器裁軍是最好的解決辦法,並從此致力於核裁軍運動。1954年氫彈爆破成功,羅素進一步意識到核武器將可能給人類帶來的災難。1954年4月,羅素髮表了著名的《羅素—愛因斯坦宣言》,“號召世界各政府體會並公開宣布它們的目的不能發展成世界大戰,而我們號召它們,因此在解決它們之間的任何爭執應該用和平手段”。除了愛因斯坦在臨終前簽字外,湯川秀樹和萊納斯•鮑林等多位科學家都在宣言上籤字。1961年,89歲高齡的羅素參與一個核裁軍的遊行後被拘禁了7天。他反對越南戰爭,和薩特一起於1967年5月成立了一個民間法庭(後來稱為“羅素法庭”),揭露美國的戰爭罪行。

在甘迺迪遇刺事件發生後,羅素是最早幾個對官方的事件版本提出異議的人之一,並羅列出了案件的16個疑點。

在宗教上羅素相信上帝不存在,但是無法證明;政治上羅素的立場接近於民主社會主義:他支持政府為窮人提供基本的生活保障,但是反對共產政權的極權統治。

著作

《哲學問題》

《西方哲學史》,1945年 (因書獲得諾貝爾獎)

《幸福之路》1930

《我的哲學發展》1959

《婚姻與道德》1929

《教育與社會秩序》1932

《權威與個人》

《科學的未來》

《我們對外在世界的認識》

《權力:一種新的社會分析》

《數學原理 (Principia Mathematica)》 (1910-1013)

《數學原理 (Principles of Mathematics)》 (1903)

《中國問題》

《宗教與科學》

《工業文明的前景》

《自由之路》

《文明之路》

《我為什麼不是基督徒》 (1927)

《人類為什麼戰鬥》

《心靈分析》

《物性分析 (The Analysis of Matter)》【1】

《自由與組織》