含義

伯仲叔季

伯仲叔季1、“伯,把也,把持家政也”。——按宗法社會裡常以長子繼承父位當家,當國者則一樣把持國政。如春秋五霸,“霸”亦可作“伯”,即指盟國奉為把持朝政的長兄,“伯”、“霸”通用。同義的“兄”字,從人從口,表示在家裡是發號施令者,這與“公”字從口,上面的“八”表出聲(甲金文下邊不是厶),表示是國家的發號施令者相似。弟弟們對兄長是必須服從的。唐代後漢語借用

阿爾泰語系突厥語的“哥”aGa ,我們的“伯”字則傳到阿爾泰語為“

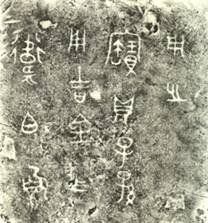

伯克”baeg,跟古漢語的“伯”一樣,成了官長、貴族的稱呼。“伯”字甲骨文只作“白”,好幾位文字學家解作日光初出,

郭沫若則解為象大拇指,認為跟“擘”同根。不管那一說,總之是其字義是最初的,是老大。“仲,中也,位在中也。”——這個叫法還留在雲南

白語(漢語最親的兄弟語)里,讀 zv 陽去(第6調),在白語裡,“仲子”是二兒子,“仲女”是二女兒。

“叔,少也。”——這個字也跟“俶”字同根。《爾雅"釋詁》“俶,始也”,“俶,作也”,就是才起來的,新生的。

“季,癸也。甲乙之次,癸最在下,季亦然也。”——這個字《說文》認為上面的禾是“稚省”,比於幼禾,總之是最幼少的。不管多於或少於四個,“季”都是最末的,如果只有三個,它就是老三。“春夏秋冬”就因各都分“孟、仲、季”三個月(如孟春、仲春、季春),因而稱為“四季”。文王之父季歷是老三,上有“太伯、仲雍”,所以末子為老三也可稱季。晉代著名道家葛洪字稚川,他也是老三,“稚”即是季的代換字。

從史實看,除以“季”為末子外,伯仲以外叫“叔”的為多。周武王分封諸弟皆稱叔某,因為他是老二。請看《史記"管蔡世家》:

“武王同母兄弟十人,……其長子曰

伯邑考,次曰武王發,次曰

管叔鮮,次曰周公旦,次曰

蔡叔度,次曰曹叔振鐸,次曰成叔武,次曰霍叔處,次曰

康叔封,次曰冉

季載。冉季載最少。”

以上老三至老八皆為叔某,老十即老小才叫“季載”。老四周公旦用了尊稱,但下文就說“封叔旦於魯而相周為周公”。

屈原《天問》也說“到擊紂躬,叔旦不嘉”,都用“叔旦”。因為他只是老四而不是老小,所以並不叫“季旦”。古代名字是分時段取的,先取小名,名,最後才取字。如

曹操小名阿瞞,名操,字

孟德。字以表德,名與字的字義要相應,如操德皆指品行,孔子的兒子名鯉字伯魚。取字是冠禮時(正常是在二十歲)之事,其時兄弟排行當可排定了。

此外,緯書所記傳說中還有“皇氏五龍”的“伯、仲、叔、季、少”的叫法。《春秋命歷序》:“皇伯、皇仲、皇叔、皇季、皇少,五姓同期,俱駕龍,號曰五龍”。只有五兄弟的,也可依此排行,把最幼少的叫“少”,像前面金庸先生的那個例子,叫“史少捷”就比“史孟捷”要妥帖些。

現代取名用“伯仲叔季”就不方便了,因為取名早,不知道哪個才是老小。我當年在浙江

樂清調查方言,發音人是有學問的

趙一老先生。趙一先生有十一個孩子,他開初就先依“伯仲叔季”取名為“伯子、仲子、叔子、季子”(只論排行,不分男女,叔子就是一位清雅的姑娘,當時也幫著父親輔助發音)。下面的孩子他並不循環,而稱“春子、夏子、秋子、冬子”,老九直叫“玖子”,生了老十,先生想該是末尾了,就取了末子這樣意義的字,不想後來又生了最小的十一子,乃取名為“土子”,土者,十一之合文也。如果在古代,應該是這位“土子”兄弟才能叫季子的。

2、兄弟行輩中長幼排行的次序,伯是老大,仲是第二,叔是第三,季最小。古時常用於表字或對人的敬稱。

《儀禮·士冠禮》:“曰:伯某甫,仲、叔、季,唯其所當。”

鄭玄 註:“伯仲叔季,長幼之稱。”

漢 班固 《白虎通·姓名》:“以時長幼,號曰伯仲叔季也。伯者,子最長,迫近父也。仲者,中也。叔者,少也。季者,幼也。”

3、古代借指事物排列的次序。

唐 李邕 《隴關游奕使任令則碑》:“《禮》《樂》《詩》《書》,伯仲叔季。”參見“

伯仲”。

4、泛指各國諸侯。

《左傳·昭公二十六年》:“王不立愛,公卿無私,古之制也。穆後及大子壽早夭即世,單劉贊私立少,以間先王。亦唯伯仲叔季圖之!” 杜預註:“伯仲叔季,總謂諸侯。”