簡歷

自幼僑居美國。1930-1935年,在美國麻省理工學院學習,先後獲航空工程學士、航空工程碩士學位。

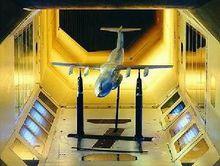

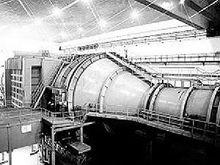

風洞

風洞1935-1940年,任中央大學教授。

1940-1949年,任中央航空研究院研究員、氣動組組長兼風洞館館長。

1949年,任廣州民航隊工程師、工程部助理。

1949-1950年,任廣州市軍管會航空處一級工程師。

1950-1951年,任中南軍區空軍司令部作戰處一級工程師。

1951-1952年,任華北大學工學院教授。

1952-1986年,任北京航空航天大學(原北京航空學院)教授。

伍榮林

伍榮林1986年11月,離休。

大事記

人生經歷

1955年,負責設計和建造北航1.5米開路風洞(D4風洞)。

1958年在這個風洞中完成了北航自行設計製造的北京1號旅客機的全

唐人街

唐人街部風洞試驗。1956年,作為顧問和主要設計者,設計和參與建造了中央氣象局0.8米串聯雙試驗段(前後兩個不同尺寸的試驗段光滑串接在一起)儀器校準風洞。這種串聯雙試驗段風洞的設計思想在當時是非常新穎的,國外也很少見,為伍榮林大膽採用。這個風洞的流場性能相當好,直到現在仍然是氣象局系統校準儀器的主力風洞。

1956年,作為顧問和主要設計者,設計和參與建造了冶金部建築研究總院1.5米迴路風洞。

1958年,根據當時6院7所(今中國空氣動力學研究和發展中心的前身)的委託,設計和建造4米×3米風洞的1/5模型風洞,即北航D5風洞,試驗段0.8米×0.6米。

如今,以此為藍本的氣動中心的4米×3米風洞已成為全國公認氣流品質最好、承擔年試驗量最大的生產型主力風洞。

1957-1959年,作為顧問和主要設計者,設計和參與建造了北京大學2.25米直徑開口迴路風洞。這是當時國內最大的低速風洞。

60年代,在上述4米×3米風洞建成之前,這個風洞曾被航空部借用作為國內飛機型號試驗用的主力風洞之一。

1970年,作為顧問,參與主持了三機部520廠2.5米迴路開口風洞的設計。該風洞主要用於測試降落傘和其他阻力傘的性能。

1974年,作為顧問,參與主持了三機部605所冰風洞的設計。

1978-1979年,作為顧問和主要設計者,設計和參與建造了廣東建築科學研究院的閉口迴路串聯雙試驗段大氣邊界層風洞(其試驗段氣流從底面向上速度逐漸增加,模擬地面大氣中的空氣流動),試驗段口徑分別為2米×3米和1.2米×1.8米,這是國內第一座用於高層建築或橋樑模型試驗的工業風洞,有著開創性的意義。

1986年,該成果獲國家科技進步三等獎和廣東省科技進步二等獎。

解放前

伍榮林,生於1908年11月11日,祖籍廣東省台山縣,自幼僑居美國。

北京航空航天大學

北京航空航天大學少年喪父,家境貧寒。在紐約唐人街的親友幫助下,1921年進國小,1926年進中學。學習刻苦,成績優異,品學兼優。中學時代就受過一些工藝(如木工、鉗工、車工等)訓練,為以後從事實驗室工作和開創風洞工程打下了很好的基礎。1930年中學畢業,因成績優異而獲得獎學金,進入美國最著名的麻省理工學院航空工程系學習。1935年畢業,獲航空工程碩士學位。當時,為了發展航空事業和抗日救國,打破日本帝國主義對中國發展航空的蠻橫阻撓,中央大學特以“機械特別班”名義,招收國內各大學的優秀畢業生,培養航空工程的高級人才,並特邀年僅28歲的伍榮林任教授,伍榮林慨然允諾。他從小在美國受教育,孤身一人回國,遇到很多困難,如不熟悉中文,講國語有困難等,上課只能用英語講授。但他為了抗日,別無他顧。在積極參與中央大學創建航空工程教育的過程中,他不僅承擔大量教學和研究任務,還直接主持建造了國內第一座1.2米迴路式低速風洞,開創了我國風洞建設的先河。

解放後

回國以後,伍榮林親眼目睹了國民黨政權的腐敗墮落和廣大勞動人民生活在水深火熱之中的社會現實。抗戰勝利後,他逐漸接觸到中國共產黨的有關方針政策。中共廣州地下黨也十分重視這位從美國回國的愛國科學家,全力爭取他站到人民一邊。1948年末,航空研究院準備撤台。在地下黨的引導下,他毅然決定不隨國民黨去台灣而留在大陸。為了迷惑對方、擺脫國民黨的控制,他把個人行李全部托往台灣,自己以探親為名,隻身一人回到廣州。在黨組織的安排下,並通過他本人在美國的舊關係,進入了中美合辦的廣州民航隊(由美國人陳納德的“飛虎隊”改組而成),任工程師、工程部助理。利用他的合法職務,為我黨提供國民黨的空運情報,配合機場地下黨組織拖延、阻撓和破壞國民黨的撤退行動,為人民保住各類設備財產,迎接解放。他不顧個人安危,在黨組織的領導下很好地完成了這一任務。

1949年10月,廣州解放。黨組織安排伍榮林參加廣州軍管會的工作,任航空處工程師。負責接收航空器材;聯絡滯留在香港的航空界故舊,動員他們早日回歸祖國。人民空軍創建後,他調入中南軍區空軍司令部,任作戰處一級工程師。在中南軍區空軍首長的直接領導下,負責籌建作戰指揮系統和機務保障系統等方面的技術工作。

教育生涯

在中央大學的幾年中,伍榮林培養了一批中國最早的航空和空氣動力學人才。其中很多人已成為世界知名的空氣動力學家、科學家或飛機設計師。值得提及的是,雖然這些學生大多已是年過八旬的老人,有的已經作古,但60年來,他們與伍先生之間的師生感情和友誼愈久彌篤、交往從

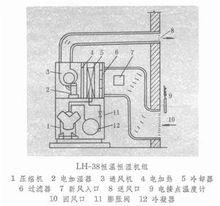

空氣動力學示意圖

空氣動力學示意圖未間斷,每逢年節或聚會,他們都要去伍先生家中或以各種方式表示問候。之所以如此,離不開伍先生對他們的培育之恩和他們對伍先生高尚人品的深深敬仰。1937年抗戰爆發,伍榮林隨中央大學轉戰至大後方的重慶。1940 年後,參與航空委員會航空研究所(中央航空研究院)的創建工作,並任航空研究所研究員,氣動組組長兼風洞館館長。在大後方極其艱苦困難的條件下,他主持設計並帶領一批剛從大學畢業的青年人,建成2.1米×1.5米開閉口兩用低速風洞,完成了性能校測,並開始進行空氣動力試驗和研究。後又設計了3.75米迴路風洞。除建造風洞外,他還直接參加了飛行器研製的工作,參與了我國自行研製的研教1、研教2教練機的氣動外形設計,主持了一系列空氣動力試驗,並根據試驗實踐進行了研究。使處在萌芽時期的我國風洞設備和試驗技術有了長足的進步。

1952年,全國院校調整工作開始。國家已進入全面建設的新時期。極需像他這樣的資深科學家投入文教事業,為新中國培養建設人才。他在調往東北空軍途中,經組織批准,留在北京,任華北大學工學院教授,後又調入剛剛組建的北京航空學院(後改名為北京航空航天大學,簡稱北航),成為北航的創業者之一、建校的第一批教授,擔任北航空氣動力學實驗室主任兼風洞館館長。從此,伍榮林就把他的全部心血和智慧都撲在新中國的航空教育上,為我國空氣動力學的教學、研究和風洞工程的發展做出了重要的貢獻。

幾十年的教育生涯,伍榮林為本學科的教學工作編撰了一系列教材,並不斷探索使學生能學以致用的教學方法,為國家培養了一大批航空工程與空氣動力學人才。除此之外,他還直接主持和參與了我國許多座風洞的規劃、設計、建造和性能校測及性能改進工作。

學術成就

風洞設計

風洞設計伍榮林主持設計和參與建造的這些風洞。同時,他還參與了我國國防科技工業領域許多風洞的方案制定、氣動力設計與性能校測工作,並先後為多座風洞研究解決了影響其正常使用的氣動力問題。他在這些風洞的設計研製方面所做的工作是開拓性的,為以後建設規模更大、性能更高、技術更加先進的風洞起到了探索和鋪路的作用。伍榮林以他辛勤耕耘的艱苦勞動、具有創新精神的作風和高效率的工作成果為中國風洞工程的發展奠定了紮實的基礎。

空氣動力學示意圖

伍榮林有著敏銳的科學洞察力,很早就預見到工業空氣動力學和風工程技術發展的前景。他在50年代後期就提出,風洞僅僅用於航空航天領域是遠遠不夠的,以後風洞在國民經濟許多部門都會有廣泛的套用。他根據我國國民經濟建設的需要和國際空氣動力學發展趨勢,以相當大的精力致力於研究和開拓空氣動力學在工業領域內的套用及工業空氣動力學的發展。他親手實踐,在國內最早開始用風洞進行套用性工業試驗研究,在風洞中模擬大氣邊界層,試驗高層建築和高聳結構的風荷載和風振特性,研究高層建築群的風環境,研究各類工業和民用設備、運動物體,如汽車、火車、橋樑、體育運動器材及其他物體的空氣動力特性等,並為高層建築及其他建築和高聳結構承受風荷載能力設計規範的制定打下了堅實的基礎。他對我國工業空氣動力學和風工程的發展做出了開拓性的貢獻。

由於伍榮林在風洞工程方面的成就和造詣,他經常需要接待來自全國各地各單位的來訪者。在北航風洞館的小小接待室里或在他的家裡,經常能看到他端著菸斗,安詳地坐在沙發上,專心地傾聽客人的敘述,然後耐心而細緻地進行討論和教誨,毫無倦意,直到對方理解並滿意而去。他這種謙虛謹慎、平易近人的作風,深深得到國內學術界和其他人士的好評。

理論實踐

伍榮林具有很高的理論修養和豐富的實踐經驗。他總結和整理了大量風洞實驗數據,參與制定了各種風洞實驗的規範。他在國內外各種學術刊物上發表了許多論文。並著有《風洞設計》、《風扇設計》、《風洞設計原理》、《超聲速風洞原理》、《實驗空氣動力學》等專著和教材。為我國風洞設計和空氣動力學試驗提供了許多重要文獻和資料。

伍榮林為中國風洞工程的發展奮鬥了一輩子,被公認為中國風洞工程的奠基者,或“中國風洞之父”。對於他的巨大成果,伍榮林一向處之泰然,他不計名利,默默無聞地工作。他的工作動力,他對風洞技術孜孜不斷的追求,來源於他對國家、對科學、對事業的無限忠誠,這充分體現了他的高尚品格。歷史的發展不會總是筆直的。像很多同時代的知識分子一樣,從50年代後期開始,他就多次受到不公正的待遇,“文化大革命”中又受到衝擊,累及妻子兒女。但他從不計較個人得失,放棄國外友人提供的優厚條件,全身心地投入航空事業、空氣動力學學科建設和他從事一生的風洞研究。他熱愛祖國,堅信只有社會主義才能救中國。擁護改革開放,擁護建設有中國特色的社會主義。

改革開放以後,國家給予他首批國家級“有突出貢獻的專家”的榮譽,這是對他幾十年無私奉獻的莫大獎勵。1989年,伍榮林應美國麻省理工學院的邀請,回到闊別半個世紀多的母校,參加紀念畢業55周年的活動,受到隆重歡迎。母校舉行盛大的報告會,表彰這一屆同學在航空航天事業上的巨大貢獻。他高舉著代表中國的“萬里長城”織錦,自豪地與當年的同學站在一起,介紹自己的工作和中國空氣動力學與風工程的發展。

為了促進空氣動力學學術的發展,伍榮林與很多其他老一輩空氣動力學家一起共同倡導,成立“中國空氣動力學學會”。並被推舉為第一屆理事會理事兼工業空氣動力學委員會副主任委員。為推動空氣動力學,尤其是工業空氣動力學的發展,做了大量的工作。

1986年,伍榮林光榮退出教學和科研第一線,國家給予他離休的待遇。但他仍然非常關心國家的改革開放和現代化建設事業。關心北航的發展,關心空氣動力學和流體力學的學科建設。

主要著述

主要著述:有《風洞設計》、《風洞設計原理》、《風洞原理》、《超音速風洞原理》、《低速風洞實驗》、《實驗空氣動力學》、《空氣動力學實驗》等專著和教材,並在國內外刊物上發表了一系列論文。