伊萬·科涅夫

國家:

蘇聯

階級:

蘇聯元帥

統率:

紅軍第1烏克蘭前線戰區

紅軍

參與戰役:

第一次世界大戰

俄國內戰

第二次世界大戰

獲得勛表:

蘇聯英雄勳章(x2)

列寧勳章(x2)

紅旗勳章(x2)

蘇伏洛夫勳章, 第1級 (x2)

庫圖佐夫勳章, 第1級 (x2)

勝利勳章

第一次世界大戰

第一次世界大戰時期,1916年應徵入伍,從訓練隊結業後被派往西南方面軍炮兵營,為下士。復員後,1918年在尼科利斯克市(沃洛格達省)參加了建立蘇維埃政權的工作,當選為尼科利斯克縣執行委員會委員並任縣軍事委員。

俄國內戰

伊萬·科涅夫

伊萬·科涅夫國內戰爭後,先後任濱海步兵第17軍政委和步兵第17師政委。高級首長進修班畢業後,任團長、副師長。1931—1932年和1935—1937年先後任步兵師長、軍長、紅旗第二集團軍司令。1940—1941年任外貝加爾軍區司令、北高加索軍區司令。衛國戰爭初期,任西方面軍第19集團軍司令,率該集團軍參加了1941年斯摩棱斯克戰役。後歷任西方面軍司令(1941.9—10,1942.8—1943.2)、加里寧方面軍司令(1941.10—1942.8)、西北方面軍司令(1943.3起)、草原方面軍司令(1943.7起)、烏克蘭第2方面軍司令(1943.10起)和烏克蘭第1方面軍司令(1944.5—1945.5)。曾指揮軍隊擊敗了從西北方向威脅祖國首都的敵突擊集團,解放了加里寧市,並於1942年1—4月在維捷布斯克方向向前推進了250公里。在庫爾斯克戰役中,指揮軍隊在別爾哥羅德—哈爾科夫方向勝利進行反攻,並參加了解放別爾哥羅德和哈爾科夫的作戰。在科爾孫—舍夫琴科夫斯基戰役中,發揮了高度的指揮才能,包圍和殲滅了敵重兵集團。善於選擇主要突擊方向和確定實施主要突擊的時間,善於果敢地在最重要地段集中兵力兵器,這一點在維斯瓦河—奧得河戰役中表現得尤為突出。在柏林戰役中,為協同白俄羅斯第1方面軍迅速合圍敵柏林集團,巧妙地指揮烏克蘭第1方面軍各坦克集團軍實施機動。爾後,又與烏克蘭第2方面軍和第4方面軍一道,在短期內準備並勝利實施了布拉格戰役,解放了捷克斯洛伐克首都布拉格。

第二次世界大戰

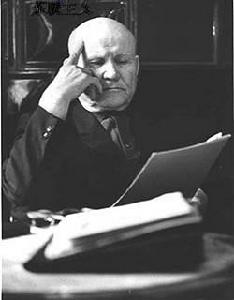

晚年的科涅夫

晚年的科涅夫科涅夫上將還領軍其他作戰:他負責蘇聯西線方面防務作戰直到1943年2月,接著改調派至蘇聯西北線方面防務到同年7月,接著7月再改派至烏克蘭方面(稍晚改名為第1烏克蘭方面防線)負責防務作戰到驅逐德軍退出烏克蘭直至1945年5月德國投降為止;在烏克蘭防區任內晚期他參與庫爾斯克戰役及紅軍在蘇聯南方抗擊德軍,終於轉守為攻,將德軍元帥曼施坦因大軍予以包圍消滅或驅逐。

在庫爾斯克戰役勝利後,科涅夫自德軍占領區收復許多大城市,包括:貝爾格勒、敖德薩、哈爾科夫與基輔,甚至率領紅軍攻至羅馬尼亞國界;因為在烏克蘭戰區他戰功彪炳又在1944年2月晉升為蘇聯元帥。

集史達林寵愛一身,科涅夫在戰爭表現上對付德軍是出了名的殘暴,即便比起紅軍一般殘暴標準他仍是最殘暴;也因此讓他名望跌至谷底,惡名昭彰。

1944年科涅夫軍團自烏克蘭與白俄羅斯出發攻至波蘭,不久又攻抵捷克;7月他領軍橫越波蘭中部維斯杜拉河,並榮獲蘇聯人民英雄勳章表揚;同一年他的集團軍群駐守紅軍第4烏克蘭前線 ,向斯洛伐尼亞進軍,並鼓勵當地共產黨游擊隊推翻納粹統治。

1945年1月他與朱可夫元帥共率紅軍發動冬天大攻擊“西波蘭”(又名:“維斯杜拉河-奧得河”突破作戰),把大批德軍從維斯杜拉河趕到奧得河邊,在“南波蘭”他的軍團占領克拉科夫;4月他的軍團,與他軍中競爭者朱可夫元帥所率領紅軍第1白俄羅斯戰線集團軍群,都橫渡奧得河一起攻向德國首都柏林;科涅夫軍團先攻占柏林,但是史達林給朱可夫軍團優先占領“德國國會大樓”機會並在此升起蘇聯國旗。科涅夫軍團奉令至德國西南部作戰,在那托爾高他代表紅軍第一次與美軍會師,也解放收復布拉格;不久,德軍正式投降。

戰後生涯

史達林逝世以後,科涅夫再次活躍起來,他成為黨新領導赫魯雪夫的關鍵政治盟友,赫魯雪夫於1953年委託科涅夫,擔任審判史達林時代的情治特工頭頭貝利亞並判處決;沒多久他又回鍋再次擔任“蘇聯陸軍總司令”與蘇聯“第一代理國防部長”職位到1956年,升任為第一任“華沙公約組織三軍統帥”,接著因統帥職責所在,他派兵血腥鎮壓匈牙利反共自由鬥士們──震撼世界的匈牙利十月事件。

他擔任華沙公約三軍統帥到1960年卸任並立即從第一線活躍舞台退休,在1961年至1962年他又回來擔任蘇聯駐軍東德司令,接著在盛大歡迎典禮里,接受擔任考核將軍們的“蘇聯國防部”新職務。

科涅夫續維持他在蘇聯紅軍里最受人欽佩的眾多軍事偶像之一,直到1973年他先逝止;他結婚過兩次,女兒Nataliya是“俄羅斯陸軍大學”文學與語言學學院院長。

1969年蘇聯國防部為科涅夫出版一本285頁的戰爭回憶錄,俄語名為“45”同一年出版英語版,由莫斯科“前進出版社”發行;回憶錄提到他攻柏林、布拉格,與朱可夫元帥、史達林交往,在戰場上認識美軍上將布萊德雷與Yasha Heifetz,英語版書名改為"I. Konev - YEAR OF VICTORY.";也印行西班牙語版 "El Año 45."。

身為蘇聯元帥,兩次榮獲蘇聯英雄勳章,伊萬·科涅夫最後葬在有著眾多蘇聯最偉大的英雄人物們長眠歸宿克里姆林宮紅場墓園,至今仍可探視的到。

1992年他在波蘭克拉科夫的雕像被移除,被移交給烏克蘭 。

前任:無

(none) 第1任華沙公約組織統帥

1955 – 1960

繼任:

安德烈·格列奇科‎

著作

《1945年》,莫斯科1970年第2版;《方面軍司令員筆記》,莫斯科1972年版。