發展歷史

關於方岩來由的傳說,一傳“為托塔天王構畫修方岩和天池的神筆”。北有無數的石筍林立;一說神兵天將修天池時,聽說托塔天王在雙廟坐化了,他們急著去救托塔天王,來不及下山就天亮而坐化了。二傳為:八仙雲遊江河山川,有一天游到方岩,見四周懸崖絕壁,頂上有清澈的天池水和青秀的山戀白雲緊密相連,在頂上觀四周雲霧飄渺如海洋,各個山峰時隱、時現、變幻無窮,絕妙致極,實乃世上難尋,眾人觀後神曠心怡。八仙說:“此處正是我仙四處飄遊尋求己久的、嚮往的絕妙境界也。”他們依依不捨,不願離去而坐化。有一將當關,有千兵萬馬難攻之險。

唐朝的時候(公元897年),方岩山頂建有護聖寺,開始的時候又名護名寺,由僧人淨悟所建,後來倒塌了。宋紹興十六年(1146年)重建,改名為護聖寺。到了元朝(1276年),寺院毀於戰亂。明萬曆年間(1575年左右),寺院重修,非常壯觀。寺院最鼎盛的時候,寺中僧人多達500多人,香菸裊裊,鐘聲繚繞,不盡繁華。 《光緒仙居縣誌》記載,“旁有五大台,俗稱南五台,為宋僧雪岩欽禪師開法處。元末方國珍據之,明將湯和率師破之,遷其寺鐘於金陵。”

明朝初期,農民起義軍首領 方國珍與 朱元璋部下 湯和在大戰鄉一帶發生戰爭,方戰敗後,被迫撤至方岩背,湯和就馬上派劉國師帶兵圍剿,由於方岩背地勢險要,朱兵無法殺上,只好在山下實行包圍,想把方國珍困死在方岩背上。月余,起義軍已到糧食絕草盡的地步了。這時方國珍想出 “羊擂鼓,馬搖鈴”的辦法來虛張聲勢。所謂“羊擂鼓”就是將馬鈴串在繩上,把繩的一端吊在樹上,另一端吊在馬尾巴上,這樣,羊看到樹上有菜便往下跳,羊腳蹄踏在鼓上“咚咚”直響;馬尾巴一搖,馬鈴便“鈴鈴”不絕,山下聽去熱鬧非凡,同時方國珍還將吃剩的所有糧食順著山坑水流到山下,用此辦法迷惑敵軍。就這樣隊伍用繩索從通往雙廟鄉“烏星”村的石壁上匯下去,撤走了。數天后,圍攻的朱軍只聽鼓響不聞人聲感到奇怪,派探子前往偵察,誰知起義軍早已撤出此地,不知去向了。

清初,潘耒(1646-1708,康熙十八年舉博學鴻詞)在《遊仙居諸山記》中,詳細記錄了遊歷方岩的經過。

主要景點

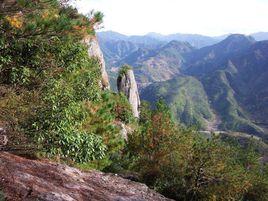

景區分成大小方岩兩部分。大方岩以石林、石筍和奇峰稱著——萬峰如石筍並列——山頂有數十天池。遙望天湖,波光粼粼中,神奇的空中瑤池造就了方岩獨具一格的神奇瀑布,這些瀑布高達百餘米,氣勢磅礴。而出名;而小方岩上有千年歷史的懸空寺、山頂所留的原始人石刻都讓人拍案稱奇。

村中遠望石林

村中遠望石林懸空寺

在方岩的半山腰,鑲嵌著聞名遐邇的懸空寺,位列全國四大懸空寺之一。寺廟倚懸崖裂縫而成,長約150米,最寬處達20多米,既是寺,又是洞,洞中有洞,洞洞相通,深邃悠遠。洞中岩石崢嶸,空穴來風,涼意四起,皆因地處偏僻,加之地方領導認識拘囿,宣傳不多,游者甚稀少。臨窗俯瞰,一攬眾山,靈江支脈和朱溪古鎮歷歷在目,不禁心曠神怡,神馳魄盪,眉宇間颯颯然皆生爽氣,飄飄欲仙。

石林

仙居方岩,屬於括蒼山余脈,與溫州雁盪山、台州括蒼山同屬丹霞地貌,方岩兼具雁盪山的險峻幽奇和括蒼山的高聳闊立,為浙東乃至華東地區不可多得的石林石筍丹霞地貌。仙居方岩石林高聳入雲,獨成一體,四周懸崖峭壁,巋然聳立,為猿猴所不可攀。山間常年雲霧繚繞,把整個方岩托在半空。北望方岩石壁,猶如雲南石林,怪石嶙峋,形態各異,有的如神龜望日,有的如利劍破天,有的似天門初開,有的又如神仙聚會,令人浮想翩翩。

奇峰·石筍·瀑布

懸崖四周奇峰錯列,溝壑縱橫,古樹側生,山高鳳世,有飛瀑垂天而下,撼山震谷,噴雪如雲,怒石橫激如虹,在欹岩下望,如銀河倒掛,以面受沫,乍若披絲,虛空皆緯,寒氣凜然。若巧逢紅日西斜,飛瀑下影射出一條七色彩虹,如夢似幻,涼風四起,從草披靡,可謂人間絕色。只因荊棘遍布,常人難及,只能聞其聲,難仰其全形。如此瀑布在方岩有數條之多,皆高達百米,氣勢磅礴,嘆為觀止。

獨秀峰與懸崖並肩而立,與瀑布相望,高達百米,與山頂相平,如神筆倒插,雖猿猴不能及其頂。頂上有一平台,長有古松數棵,雜木旺盛,儼然自成天地。古松高不逾三米,道骨仙風,大者有合抱之粗細,仰面朝天,極盡曲折之勢,綠意盎然,姿態萬出,應接不暇,主幹蒼虬,已逾千年,雖古樹名木,只能隔空遠觀,不能親其芳澤,遊人及此,甚感遺憾。

鳥瞰岩下峭壁陰森,猶身處半空,雲冥黯黯,諸峰秀色,俱可手攬,不敢久視,實為鬼斧神工,天地之造化。崖縫石壁之間,石燕築巢其中,晨出暮歸,鳴啁不絕,生機盎然。山下村莊星羅棋布,阡陌縱橫,房如鴿舍,遠觀群山,蔥翠欲滴,連綿不絕,河水有如絲帶貫穿予蒼茫之中,東流而去。

方岩頂峰周圍長達30餘里,海拔400米,曠谷幽蘭,馨香拂面, 有山必有水,如海外蓬萊勝地。方岩的山石造型奇特,形成了岩下街、石龍堂、獨秀峰、南天門、白象等奇特的景致,引人入勝,蔚為壯觀。尤其是獨秀峰一枝獨秀,高達百餘米,險峻無比,就是猿猴也不能攀到峰頂,偏偏頂上方圓丈余的地盤還自成天地,生長著幾棵鬱鬱蔥蔥的千年老松樹,道骨仙風,已逾千年。

湖泊眾多

方岩最奇特的地方就在這裡,方岩山頂一馬平川,分布著10多座大大小小的水池,就像一座座天池散落人間,分不清是千島湖還是千湖島。靜謐而安詳,清澈而蔚藍,與藍天相視,偶有微風輕拂,波光粼粼。遠山綠樹在湖底搖曳,碧波萬頃,不時有遠來的白鷺光顧,翩翩起舞。清朝翰林院編修潘耒遊覽方岩後這樣寫道:“有田可耕,有池不涸,可以避世,如桃源,瑤池在半空中也”。

水底的古寺和古塔

山頂寺中僧人在古時最多達五百多人,香菸裊裊,鐘聲繚繞,不盡繁華。宋朝高僧雪竇的徒弟湛庵曾在這裡修行,《光緒仙居縣誌》記載,護國寺毀於戰亂,可能就是指方國珍與明朝大將湯和之間的戰鬥,後來寺廟漸漸衰弱,到了清朝的時候,寺中僧人已經很少。

如今因建水庫,古寺修行的高僧之陵塔已深深淹沒在這片山水中,給遠古的傳說平添一絲水下世界的神奇和不可捉摸的隱秘。但在山間村落,還能找到一些當年寺廟的石刻器具,眾多當年石刻井欄,器具散落民間村頭,石雕精細而堂皇,依稀可見昔日之繁盛。據《光緒縣誌》記載,“方岩山顛有護國寺,元末明初毀於兵亂。”雜草從中,半截寺碑見證著遠古的輝煌,如今鐘聲不再,不勝淒涼,惟有綠竹搖曳,與碧水藍天相伴。

仰天湖

鄉人亦稱天池,是方岩背上最大的一個水庫。湖面上波光粼粼隨風蕩漾,在陽光下閃耀著迷人的光芒,綠樹的倒影,與細碎的波光重疊交錯。微風輕拂,高天、長空,碧水、綠樹,歡暢、笑顏... ...第二個水庫較天池為小,方岩背是風水寶地,山下的鄉人喜歡在這裡選穴入葬,雖然山高路險,但“孝道”和“蔭庇”兩詞足以讓子孫後代心懷感恩無比虔誠。水庫建成後,部分墳塋沒入水中。依嚮導指引,在水庫邊上,可看到當年“農業學大寨”時留存的痕跡。

古越岩畫

古老百越岩畫已發現較為密集的兩處,一處在俗稱“獅子耳朵”處;一處在岩前村東南,俗稱“小方岩”下,總面積約100平方米,海拔400米。 古越岩畫刻有似鳥、似魚、似人、似馬的20餘種圖形,風格古樸,線條粗細不等,經專家鑑定為西漢時期的作品,距今2000年左右。 位於“小方岩”下的岩畫,歷經數千年風雨的洗禮,已經變得模糊,只有仔細辨認,才可隱約看出人工斧鑿的痕跡,深思之中總覺得岩畫在述說著什麼。

展望

由於朱溪風景秀麗、水質一級棒,台州市政府決定在朱溪建造大型水庫。可以想見,再過幾載古老的朱溪港西南將平湖高起,可供台州全市飲用之甘怡溪水將源源不斷地輸送到椒黃平原,以解眾生之渴。屆時,方岩山與括蒼山頂的風車遙相呼應,與水庫相映成趣,水倒山影,互補神韻,有深水可泛舟,有青山可登臨,有遠景可眺望,更添人間勝景。

縱觀方岩,有休閒觀光之便利,有人文歷史之點晴,有古越先人之雕琢,有遠古戰爭之遺蹟,有蓬菜仙境之誘人,如經適當開發利用,必將成為浙江乃至華東地區旅遊、休閒的一顆大放異彩新星。

遊客感受:

游 仙 居 方 岩

——這是隱藏在深閨中的明珠——這是一顆未經雕飾的天然寶石

——這裡奇峰萬丈

——這裡飛瀑如雪

——這裡峰頂天池散落

神秘而古老的方岩,因遠觀方型而得名,地處仙居之東南,與綿綿不絕的括蒼山脈相接相連;而又獨成一體,平地崛起,方正如城;四面峭壁萬丈如削,巍然聳立,高不可攀。山間常年雲霧繚繞,把整個方岩托在半空,搖搖欲墜般的飄渺,仿佛海市蜃樓般的神秘而悠遠。

北望方岩石壁,猶如置身雲南石林,怪石並列,或升或偃,或銳或博,奇詭萬態,俯仰百狀,有的如神龜望日,有的如利劍破天,有的似天門初開,有的如神仙聚會,萬獸馳騁,有的如得道高僧破壁顯聖,又如神猴出世,靜觀宇宙日月輪換,人間滄海,雲霧相映,若隱若現,不禁令人浮想翩翩,不知所從,忘乎所以。

若逢旭日東升,天空放白,群山蒼茫,一輪紅日輕躍出顛而出,陽光從容而黯淡,鮮映層發,霞光四起。括蒼山脈猶如巨蟒延綿不約,輪廓塗上一層淡淡的金黃,霧樹相引,風煙披靡,大有“樓觀滄海日”之勢,實在是不可多得之勝境。

方岩山東南西北各有一條羊腸小徑可通峰頂,曲徑逶迤,兩人不可並行。沿小道,披荊棘,猛抬頭,仰視兩峰側立,如臨天門。回視半山小村炊煙飄渺,涼風習習,頓生一步登天之豪情。昔時元末義軍將領方國珍以其雄關險隘,易守難攻之地,曾率軍屯積於其頂,築防禦於要道,如今依稀可見斷牆殘垣,古藤荊棘遍生,淹沒於雜草之中,悽然滿目。偶有雀兒沖天而去,落下聲聲清脆。

頂峰周圍長達二十餘里,氣勢非凡,集“奇、險、幽”於一身,匯“飛瀑、懸崖、雲霧、古木”於一體。境內多奇花異草,曠谷幽蘭,罄香撲鼻;珍禽異獸邊布山間密林,如海外蓬菜勝地。頂上有天池十數口,如散落在群山間的明珠玉盤,靜謐而安詳,清澈而蔚藍。偶有微風輕拂,波光粼粼,遠山綠村在湖底蕩漾,碧波萬傾,猶見處子未嫁之時,靦腆而羞澀,雨色空朦,何遜晴光瀲灩之時。清朝翰林院編修潘來曾慕名遊覽方岩,贊道“有田可耕,有池不涸,可以避世,如桃源仙也在半空中也”。水是山的靈魂,方岩山的天池有如上帝的點睛之筆,在藍天下描繪著一幅空中花園般的潑墨山水。

遊記

潘耒:遊仙居諸山記(方岩部分節選)

“去遊方岩,逾嶺,即見天半一峰,削成四方,儼然金城百雉,謂舉足可到。乃愈趨愈遠,二十里許,始造山麓。審視,始知山非削成一片,乃無數石筍,攢列成城,如排簫、編笙、駢拇、枝指,大勢均齊而尖圓,秀穎各自出態,萬仞削立,不可梯階。

從旁嶺迂折而上,三四里始至峰腰。暴雨至,休於民家。度不可宿,笠而跣行,所見益奇。峰勢皆如虎牙犀角,競銳爭猛。瀑布自其罅落,一一如大小龍湫。尋常磴道中,皆白波激射,杖撥怒濤,中得石措,前足定,乃進後足。雲霧晦冥,林木薈蔚,殆非人境。如是三四里,乃升山巔,則豁然平曠,如在原陸。

隱隱聞鍾魚聲。又過一岡隴,下就窪陷處,乃抵寺門,則已昏黑矣。洗足更衣,與院主完履茶話,謂深山雨夜,遠客叩門,亦開山來希有事也。院在宋為護國寺,久毀於兵。雪竇之嗣湛庵,結茅居之。完公繼席,漸成蘭若。山頂寬廣,與台郡城等。有田可耕,有池不涸,可以避世,如桃源、仇池,在半空中也。

然山勢險猛,峰巒銛削,如千矛萬戟,有五台四門,一人守險,千人不得上。方國珍以為亂。其後山寇,數數踞之。佛剎既興,化虎嵎為獅窟,福利為不少矣!質明雨止,周遭登眺,山巒體勢之奇,於斯而極。天作高城,頓諸空中,四面方等,大巧若拙,一奇也。連山環抱一峰在中,單抽獨立,毫無傍倚,二奇也。聯千筍為一筍,排萬笏為一笏,淮陰用兵,多多益善,三奇也。四面皆削壁,純石無土,山巔反開平洋,純土無石,鐮劃之極,反造平淡,四奇也。石色朱紅、銅綠、蒼黃、斑駁,天然彩繪,自發淡古,五奇也。意者,開闢之初,巨靈狡獪,畢枝竭能,以效奇於茲山,而惜乎人見之者少也。登山自西北隅,下山自南面,道益陡峻,如縋城垣,直下六七里,乃至地,有聚落名朱溪。”

旅遊信息

1、由台金高速在仙居東出口下來,經過管鐵線,往東南方向,開往雙廟朱溪方向。

2、由諸永高速可在仙居出口下,經過縣城,途經管鐵線到懷仁,繼續開往雙廟後即能看到方岩背。

3、台州本地或者附近遊客可能會經由臨海過來,直接從35省道往金華方向走,經過白水洋直接到下各,再到懷仁,再經管鐵線到雙廟。

4、如果從黃岩、永嘉方向過來,可先經朱溪,在開往雙廟方向的路上即可看到。

註:由於景區屬於未開發狀態,如外地驢友前來,需由當地嚮導帶領,切不可在不熟悉線路的情況下盲目攀登,切記。另,各地驢友需自帶飲食,自覺遵守驢規,不留非有機物垃圾破壞如斯美景。