作品原文

亭林先生自少至老手不釋書,出門則以一騾二馬捆書自隨.遇邊塞亭障,呼老兵詣道邊酒壚,對坐痛飲。咨其風土,考其區域.若與平生所聞不合,發書詳正,必無所疑乃已。馬上無事,輒據鞍默誦諸經註疏。遇故友若不相識,或顛墜崖谷,亦無悔也.精勤至此,宜所詣淵涵博大,莫與抗衡與! (選自《清朝藝苑》)

注釋譯文

注釋

◎亭林:即顧炎武,字亭林。

◎釋:放下。

◎亭障:邊塞崗亭、堡壘。(障、城、亭、燧,都是古代駐軍防戍的軍事建築)。

◎詣:到。

◎咨:詢問。

◎註:對經典的解釋。

譯文

顧炎武(字亭林)從小到老手都沒放下過書, 出門就隨身帶一騾二馬馱書。有時候到了邊塞崗亭,就找老兵到路邊的小酒店一起暢飲,詢問當地的風土人情,考察地理。如果和自己知道的不同就翻書詳細地訂正,一定到沒有任何疑惑的程度為止。坐在馬上空閒的時候,就跨著馬鞍默默背誦四書五經等經典和對它們的注釋文。即使遇到親朋好友就像不認識一樣,有時候因此掉到山谷中,也不後悔。認真仔細到這個程度,他的學問也應當博大精深,沒有能與他相比的。

中心

亭林先生手不釋書體現了顧炎武書本不離手,形容勤奮好學。

文章主要表現了顧炎武勤奮、嚴謹、專注的特點,並寫了顧炎武讀書,考察的內容。

作品鑑賞

天下興亡,匹夫有責

天下興亡,匹夫有責“天下興亡,匹夫有責。”許多人對顧炎武的最初認識,恐怕就源於這句充滿愛國激情的名言。這位明末清初的愛國主義思想家、著名學者,自幼勤學。他6歲啟蒙,10歲開始讀史書、文學名著,對待讀書做學問老老實實,認認真真。《亭林先生軼事》一文,用非常精簡的語言,栩栩如生地刻畫了一個好學不倦的顧炎武。凡顧炎武所到之處,書始終伴隨左右,“以一騾二馬捆書自隨”坐在馬背上背誦經書。可貴的是顧炎武並不是讀死書,一旦發現與平日所聞不合,還要打開書進行核對校正。正是有這一精神,顧炎武根據實地考察,完成一部集文獻資料與實地歷史考察相結合的著作《天下郡書》。

人物簡介

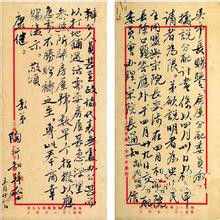

顧炎武像

顧炎武像顧炎武(1613—1682)學者尊稱為亭林先生。著名思想家、史學家、語言學家,與黃宗羲、王夫之並稱為明末清初三大儒。本名繼坤,改名絳,字忠清;南都敗後,改炎武,字寧人,號亭林,自署蔣山俑,漢族,南直隸蘇州府崑山(今屬江蘇)人。明季諸生,青年時發憤為經世致用之學,並參加崑山抗清義軍,敗後漫遊南北,曾十謁明陵,晚歲卒於曲沃。學問淵博,於國家典制、郡邑掌故、天文儀象、河漕、兵農及經史百家、音韻訓詁之學,都有研究。晚年治經重考證,開清代樸學風氣。其學以博學於文,行己有恥為主,合學與行、治學與經世為一。詩多感事之作。 代表作《日知錄》《音學五書》 《顧亭林詩文集》。

著作名錄

《 日知錄》 三十二卷.

一至七卷論經

八至十二論政治,十三卷論世界風氣,十三四卷論禮制,十六十七卷論科舉,十八至二時一卷論藝術文學,二十二至二十四卷論名義,二十五卷論古事真妄,二十六卷論史法,二十七卷論注書,二十八卷論雜事,二十九卷論兵事、外國,三十卷論天象術數,三十一卷論地理,三十二卷論雜考顧亭林自認 日知錄 是生平得意之作:“平生之志與業皆在其中。”音韻學著作《音學五書》三十八卷,前後三十年,修改過五次。《古音表》三卷《易音》 三卷《詩本音》 十卷《唐韻正》二十卷《音論》 三卷《金石文字記》 六卷《天下郡國利病書》 一百卷序曰:“歷覽二十一史,以及天下郡縣誌書,一代名公文集,及章卷文冊之類,有得即錄,共成四十餘帙。