簡介

Gl229B

Gl229B亞恆星天體,也被稱為亞恆星,是一類質量小於恆星的質量下限——即0.08M☉,天體的質量只有達到該質量下限,才能夠維持天體內的氫聚變——的天體。該類天體包括:棕矮星和類行星天體——儘管這兩類天體的形成機制有所不同,其四周是否存在主星的情況也不同。

半徑

假設一顆亞恆星天體的物質構成類似於太陽,而其最小質量接近於木星質量(約為太陽質量的千分之一),則其半徑則也將接近於木星半徑(約為太陽半徑的十分之一)。當一個亞恆星天體恰好處於觸發氫聚變的臨界條件下時,其核心的簡併壓縮將十分劇烈,密度將達到約1千克/立方厘米;但是隨著亞恆星天體質量的減小,其核心密度也將隨之減小,當質量僅相當於木星質量時,其核心密度將小於10克/立方厘米。由於天體密度的減小抵消了天體質量的減小,所以亞恆星天體的半徑能夠大致保持恆定。

引力坍縮

一個質量恰好處於觸發氫聚變的臨界條件下的亞恆星天體的核心也可能能夠短暫的發生氫聚變反應——這一反應將會為天體提供少量的能量——但是卻不足以克服天體中持續進行的引力坍縮。

平衡狀態

同樣的,雖然一個質量略大於0.013M☉的天體能夠短暫的觸發氘聚變,但是燃料也將在大約100萬年至1億年間耗盡。這些燃料耗盡之後,亞恆星天體所能使用的能量將僅僅來自於引力勢能,這將導致天體逐漸冷卻和收縮。環繞恆星運行的亞恆星天體由於能夠接收到恆星的熱量,其冷卻收縮的的過程可能較為緩慢,並將逐漸達到一種輻射出的能量相當於從恆星處接收的能量的平衡狀態。

知識點

棕矮星 (Brown Dwarf) Gliese 229B

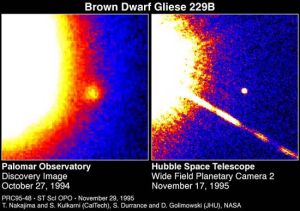

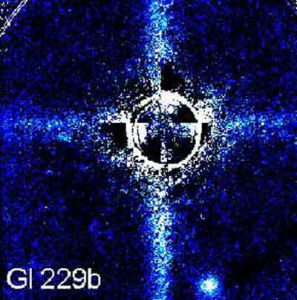

棕矮星 (Brown Dwarf) Gliese 229BGliese 229B

棕矮星(BrownDwarf)Gliese229B。圖下方的亮點,是一個不尋常的天體:棕矮星(browndwarf),棕矮星有時候稱為“失敗的恆星(failedstar)”,因為它的質量不夠大,無法點燃核反應。一顆棕矮星的質量比行星大許多,一般相信,棕矮星也像恆星一樣經由雲氣收縮過程而誕生的。棕矮星與行星可能非常多,不過在它們繞行的恆星星光下,很難看見它們。新的觀測技術,如使用日冕儀遮罩擋住亮星的光,這樣就可以偵測到這些不明亮的星體。圖中央來自於Gliese229A的星光已經被遮住,並且經過數位化的提交,留下了清晰的Gliese229B影像。當這種技術達到完美時,就可偵測到地球般大,繞行鄰近恆星的行星。

GJ 758 C

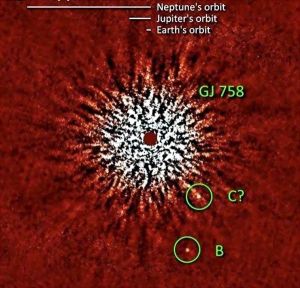

繞類日恆星運行的類行星天體(圖片提供:NAOJ)

繞類日恆星運行的類行星天體(圖片提供:NAOJ)繞類日恆星運行的類行星天體。天文學家直接拍到了一顆繞類日恆星(位於圖片中部)運行的類行星天體(被稱之為“GJ758B”)的照片,這在歷史上還是第一次。至於潛在同伴GJ758C是否也在恆星軌道之內目前尚無法確定。

當前發現的太陽系外行星數量大約在400顆左右,實際數量應該遠遠超過這個數字。造成這一結果的主要原因在於:繞軌道運行的行星通常在母星眩目光芒的照射下顯得模糊不清,致使獲得系外行星直接圖像極為罕見。絕大多數系外行星是通過這樣一種方式發現的:天文學家雖無法探測到行星本身,但卻可以通過它們對母星引力場或亮度產生的影響發現系外行星的存在。