天象簡介

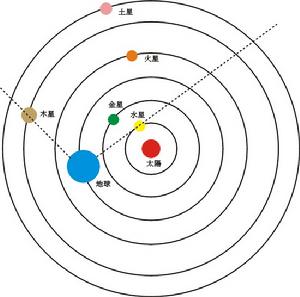

水星、金星、火星、木星和土星是太陽系中五顆最光亮的行星,這五顆行星以不同周期圍繞太陽公轉,從地球上觀看,它們沿著黃道附近移動。當這五顆行星移至太陽的同一面,從地球上觀看它們同一時間在夜空上出現,這現象稱為五星匯聚。

出現規則

五星匯聚出現的時間並不規則,每次匯聚中五顆行星的相對位置亦會不同。2002年4月下旬至5月初這五顆行星的相對位置非常接近,在2002年5月12日,它們之間以太陽為中心及在黃道面上的角距只有約33度。

五星匯聚在2004年3月底至4月初重現,五顆行星在香港日落後約下午6時半至8時出現。五顆行星在黃道附近的位置由西向東順序是水星、金星、火星、土星和木星。水星會在西面地平線附近,再高些在西或西北偏西方向會是金星、火星和土星,而木星將處於東南偏東方向較高的位置。此次五星匯聚時水星、金星、火星、土星和木星的視星等會分別為 -0.5, -4.3, +1.4, 0.0 和 -2.4。

視星等表示星體的亮度。暗星的視星等值會是較大的正數,越亮的星體其視星等值越小。最光亮的星體其視星等會是負值 (太陽及滿月時的視星等分別為 -26.8 和 -12.5 ) 。在郊外晴朗的夜晚,肉眼可觀看到最暗的星其視星等約為 +6。

“五星會聚”是何運兆?

明嘉靖三年(1524)正月剛過,隨著一道道軍令從北京傳向四方,龐大的帝國軍事系統開始悄然加強了戒備。《明史》記載,這一年正月,發生了罕見的“五星聚於營室”的天象。

五星又稱“五緯”或“五曜”,在中國古代天文學中的正式名稱分別是太白、歲星、辰星、熒惑和填星(鎮星)。陰陽五行學說興起後,它們與五行相配,故而又稱之為金星、木星、水星、火星、土星。二十八宿為天之經,五星則為天之緯,與日月一起構成了古人占卜天意的主要指針。

五大行星運行速度不一,往往分布在太陽兩側,特別是金星和水星隨日升落,只在晨昏出現,所以五星同時現身於夜空中的機會並不常見;倘若出現,就可以宣之於史冊。如《明史·天文志》記載,“(洪武)二十年二月壬午朔,五星俱見”,“永樂元年五月甲辰,五星俱見東方”。如果五星運行到了同一天區,相互之間距離很近,則稱為“五星會聚”。這就更為罕見了,據黃一農先生統計,自漢代至清末,正史中一共只留下了13次記載,且多非實測。當然也有失載的。

1995年10月,在新疆尼雅遺址發現了一塊漢代織錦,上面寫著“五星出東方利中國”,令人震驚,後來被定為國寶。它可以與漢宣帝時的史事和天象記錄聯繫起來。

西漢神爵元年(前61)四月,漢宣帝派趙充國等領軍出征西域,討伐南羌。趙充國屯兵不進,準備待來年正月出擊,漢宣帝下詔催促,其中說道:“今五星出東方,中國大利,蠻夷大敗。太白出高,用兵深入敢戰者吉,弗敢戰者凶。”

在公元前61年11月中下旬,入夜後至黎明,土星、火星、木星、金星、水星依次從東方升起。從長安觀測,日出時水星地平高度超過15°,金星近30°,完全符合“五星出東方”和“太白出高”的描述。這段記載和那塊織錦可謂是當年天象的真實記述。當然,這並非五星會聚,水星東升時,土星已經接近西沉。

《史記·天官書》中說,五星會聚有著“改立大人、掩有四方”的重大星占含義。古書中記載了幾次著名的五星會聚事件,如“商紂之時,五星聚於房”,“漢之興,五星聚於東井”,等等。這幾次事件被史家視作聖人出世、改朝換代、天下一統、天命維新的吉兆而書於典冊,給不少學者留下了五星會聚乃是中國星占學上“最吉的天象”的印象,認為在古人心目中這是“非常的祥瑞”。明清之際的大思想家黃宗羲別出心裁地將三次五星會聚與宋明儒學的昌盛聯繫起來,認為967年的一次對應於宋儒的興起,1524年的對應於王陽明心學,而1624年五星會聚則對應於其師劉宗周。

當然,對此也有不同看法,如元代數學家李冶認為:“五星聚,非吉祥,乃兵象。”唐代的《開元占經》為我們保存了唐以前關於五星會聚星占含義的各家說法。此書曾經失傳,明末重新出世,為李冶所未見。以下對《開元占經》所錄試作一個簡單的梳理。

第一,少數典籍認為五星會聚是吉兆,但是有別的附加條件。如《易·坤靈圖》曰:“王者有至德之萌,則五星若連珠。”不但要求五星會聚,而且排列上要呈連珠之象。《開元占經》不載的《史記》對於五星同時出現,其看法也並非全為吉,需要考慮其具體方位:“五星分天之中,積於東方,中國利;積於西方,外國用兵者利”。前述神爵元年的天象,金水二星晨見於東方,故而附會謂其吉。其實並不滿足“積於東方”的要求,不過入夜後依次東升,黎明時全部可見罷了。

第二,大多數典籍認為五星會聚對於當權者而言乃是凶兆。如《春秋緯》曰:“五星聚,天子窮。”《荊州占》曰:“五星並聚,篡弒成。”

第三,在認為五星會聚代表“王更紀”的基礎上,多數典籍持有辯證的看法。如《海中占》認為:“五星若合,是謂易行。有德受慶,改立天子,乃奄有四方,子孫藩昌;無德受罰,離其國家,滅其宗廟,百姓離去滿四方。”(實際上這也是《史記·天官書》的看法)也就是說,五星會聚是吉是凶,要依應驗之人的德行而定。同一天象,對一方為吉,對另一方則凶。

戰國時代的石氏認為這是出現霸主的徵兆,如“歲星所在,五星皆從而聚於一舍,其下之國可以義致天下”。對於其他四星,石氏也有類似論述,或以禮、或以兵、或以法、或以重德致天下。

第四,五星會聚可涉及外交、農事、軍事等各方面事務。如《海中占》曰:“五星合亢,為五穀頻不成”是饑荒的凶兆。郗萌認為:“五星聚於虛,天下之君必有盟者……五星則五國君,皆相見。”這是涉及外交會盟事務。

第五,大多數典籍認為五星會聚預兆將要天下大亂。如《考異郵》曰:“五星聚於一宿,天下兵起。”“五星薄,天下分爭,甲兵作。”《荊州占》曰:“五星合斗,人走馬馳,九州鼎沸,棄其妻兒。五郡無主,夷狄為君。五星相與合斗……所在之國,皆為兵喪,滅國之殃。”郗萌曰:“五精星相薄,天下大戰……破軍殺將,流血滂滂,天下饑荒。”《春秋緯》曰:“五星錯斗,臣挾兵,上下相持。”

除了星占書的看法,還應當考察一下歷史上真實的占卜事例,考察一下當時士大夫對“五星會聚”的評論。

據復旦大學仇鹿鳴先生撰文介紹,近年來發現了“安史之亂”時安祿山的謀主嚴莊之父嚴復的墓誌,其中有:“天寶中,公見四星聚尾,乃陰誡其子今御史大夫、馮翊郡王莊曰:‘此帝王易姓之符,漢祖入關之應。尾為燕分,其下必有王者。天事恆象,爾其志之。’”也就是《新唐書》所載天寶九年(750)八月“五星聚於尾、箕”一事。當年九月,五星集中在33°左右的範圍內,唯水星與其他四星相去較遠,後者甚至聚集在12°以內。史書中或謂“四星聚”(在星占術中四星聚相當不吉),或謂“五星聚”。這塊墓誌提供了一個叛亂者利用五星天象為陰謀服務的實物證據。而官方的占辭為“有德則慶,無德則殃”,恰可與《開元占經》相印證。

1524年確實出現了“五星會聚”的天象。然而,當時五星距離太陽很近,根本不可能被肉眼看見,定是天文官推算所得。這也提醒我們,對於史籍中的五星運動記載,必須認真分析其性質。除了實際觀測的記錄,可能還有一部分是根據曆法預推的、或後人回推的天象。《明實錄》記載兵部尚書金獻民的進言,其中有欽天監的實際占辭:“其占為天下兵謀。”嘉靖帝採信了這種說法,隨後龐大的明帝國戰爭機器開始全面加強戒備、準備戰爭。

1624年,明朝天啟年間又曾發生過一次“五星會聚”。可惜的是,因為這部分《明實錄》中記載了不少閹黨的醜行,所以入清後遭到降清的閹黨分子抽毀,不存於世,令我們無從得知這次“五星會聚”的實際占辭和政治影響。不過在明清鼎革後,明朝遺民的筆記中有過零星論述,將它與其他一些異常現象並列為妖異,視作對閹黨橫行的警示和明朝滅亡的徵兆。這應是當時士大夫中較為流行的看法,甚至可能反映了當時實際占辭的指向。

五星會聚作為一種罕見的天象,在中國古代星占術中具有重要的地位,在政治運作中可以產生巨大影響。此處不具體討論其影響的方式,但是可以從大體上看出,這一天象具有預兆朝代更替、王者改易、戰爭爆發的重大星占意義。其吉凶,須綜合考慮應驗者的德行,各星入宿的順序、排列方式,分野等因素,辯證看待,總體上乃是“兵象”,並不吉利。對於相關史料的評價、使用,都應在這一星占意義的基礎上加以考慮。

詳細位置

在香港觀測五顆行星,水星、金星、火星、木星和土星在黃昏下午7時半的詳細位置。

2004年3月29日(星期一):

| 水星 | 金星 | 火星 | 土星 | 木星 | |

| 方向 | 西北偏西 | 西北偏西 | 正西方 | 正西方 | 東南偏東 |

| 仰角(度) | 6 | 33 | 44 | 75 | 41 |

| 水星 | 金星 | 火星 | 土星 | 木星 | |

| 方向 | 西北偏西 | 西北偏西 | 正西方 | 正西方 | 東南偏東 |

| 仰角(度) | 6 | 33 | 43 | 74 | 42 |

| 水星 | 金星 | 火星 | 土星 | 木星 | |

| 方向 | 西北偏西 | 西北偏西 | 正西方 | 正西方 | 東南偏東 |

| 仰角(度) | 6 | 33 | 43 | 73 | 43 |

| 水星 | 金星 | 火星 | 土星 | 木星 | |

| 方向 | 西北偏西 | 西北偏西 | 正西方 | 正西方 | 東南偏東 |

| 仰角(度) | 6 | 33 | 42 | 72 | 44 |

| 水星 | 金星 | 火星 | 土星 | 木星 | |

| 方向 | 西北偏西 | 西北偏西 | 正西方 | 正西方 | 東南偏東 |

| 仰角(度) | 6 | 33 | 42 | 71 | 45 |