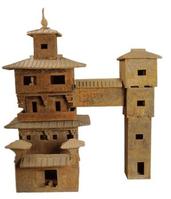

五層連閣式彩繪陶倉樓

五層連閣式彩繪陶倉樓藏品介紹

1973年焦作市馬作出土,現藏焦作市博物館,東漢中晚期。主樓通高161厘米、通寬144厘米,進深69厘米。可分拆組裝,由院落、主樓、附樓、閣道四大部分共26個組配件組成。樓前為長方形院落,前牆中部開設有橫長方形大門,置雙扇門扉。門軸上端套入伏兔,門口下部正中有凸出的止扉石。院內有一臥姿陶狗。樓體坐於院落後部,第一、二層為一個整體,呈長方立體形,第一層無門,較為嚴實,近底部開有四個通風孔。第二層,前壁開設有四個長方形小洞窗,出挑梁三根,上各置一朵斗拱。二層上部置四阿式腰檐,上作瓦壟。

第三層下部附一四面皆通的平座,樓體前壁左右開一長方形門,無門扉,中部出一挑梁,上置有一朵斗拱,四角亦斜出挑梁,上有一橫木,其兩端各置一朵斗拱。

第四層前壁左右各開一橫長形窗,左窗內置一陶俑,似為樓主人,上置四阿頂。

第五層前壁中部開一方窗,上置四阿頂,其上置一朱雀。

附樓在主樓的右側,整體造型上大下小,呈覆斗狀。共四層,第一、二層為一個整體,呈豎長方體狀。第一層開一長方形門,第二層開一橫長形窗。第三層尺寸較一、二層大,前壁開有橫長方形窗,左側開方形口,安裝閣道榫頭。第四層尺寸大於第三層,正面也開有一橫方形窗。上置四阿頂。

閣道呈橫長方形,橫架在主、附樓第三層之間,上覆兩坡頂,頂上作瓦壟。

陶倉樓共由26個組配件組成,主樓高大雄偉,附樓挺拔秀麗,閣道橫架在主、附樓第三層之間,將二者巧妙地連為一個整體,造型設計精巧,結構複雜。腰身用紅色彩繪出三角形、菱形、直線紋等圖案,把樓體裝扮得異常美麗,使我們感到它不僅是一件建築明器也是一件不可多得的藝術珍品。

歷史作用

建築是人類社會文明的標誌之一,它既體現著當時科學技術的成就,又代表當時文化藝術的水平。

建築明器是古人隨葬於墓中的建築模型,供靈魂棲息,是現實生活中建築物的真實反映。

在漢代,人們受“事死如事生”思想的影響,崇尚厚葬。當時的人們在死後大都要將自己生前的衣、食、住、行投入陰曹地府繼續享用,特別是將地面的住房等建築製作成小的模型隨葬於墓中。

河南是漢代政治、經濟、文化發達的中心地區,東漢劉秀建都於洛陽,焦作屬於京畿地區,政治、經濟、文化發達,在焦作漢代墓群中,出土了近三十座陶倉樓,形制從二層到七層,有的高達1.92米,作為隨葬的建築模型,雖不能看出它的實際高度,但根據漢代一般樓閣的各層間距來推算,作為實際建築大約要有二三十米高。

這座陶倉樓最精彩之處,在於主樓與附樓之間通過一長廊式復道連線在一起,等於在高層建築之間架設了一條空中通道,解決了高層建築之間的通行問題。

漢代中國古代高層建築的發展,還要“感謝”當時道家思想的影響。漢代道家的升仙思想盛行,上至皇帝,下到小莊園主都想死後升天變成神仙,加上當時許多道士都隱居在遠離喧囂塵世的高山中,使許多人認為住得越高越能接近神仙,便於升仙。受這種思想影響,人們的住所越蓋越高。